Геодинамика

Геодина́мика (от гео... и динамика), наука о силах и процессах, возникающих в результате эволюции Земли как планеты и определяющих изменения в её строении, составе и рельефе. Термин предложен английским учёным Дж. Дарвином (1887), в современном понимании существует с последней четверти 20 в. Геодинамика синтезирует данные геологических наук, геофизики и геохимии, а также геодезии (форма геоида) и тем самым занимает особое место среди наук о Земле. Геодинамика подразделяется на эндогенную, исследующую процессы, протекающие в недрах «твёрдой» Земли, и экзогенную – происходящие на её поверхности.

Эндогенная геодинамика

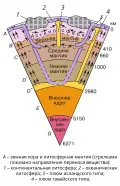

Для её понимания принципиальное значение имеет разделение твёрдой Земли на верхнюю (до подошвы верхней мантии Земли) и нижнюю (до ядра Земли) геосферы; процессы, протекающие в ядре Земли, заслуживают особого рассмотрения. В верхней части первой геосферы выделяют тектоносферу (или тектосферу), объединяющую литосферу и астеносферу. Происходящие в ней тектонические процессы находят непосредственное отражение на поверхности Земли и прослеживаются сейсмотомографией до подошвы верхней мантии. Вторая геосфера гораздо больше по объёму и ещё недостаточно изучена. В неё входят переходная зона от верхней к нижней мантии, занимающая глубины от 410 до 660–670 км, и собственно нижняя мантия; иногда в интервале глубины 410–1000 км выделяют среднюю мантию.

Процессы, происходящие в тектоносфере, кинематика литосферных плит описываются тектоникой плит. Задача геодинамики – установить силы, движущие литосферными плитами и приводящие к их дивергенции (раздвигу) и конвергенции (сближению). Механизм этого движения связан с конвекцией в мантии – основным способом тепломассопереноса в недрах Земли. Возможность проявления конвекции зависит от разности температур в кровле и подошве мантии, а также от её вязкости и определяется т. н. числом Рэлея, при превышении критического значения которого (103) возникает конвекция. Этому также способствует разность плотностей вещества в кровле и подошве слоя, определяемая разностью температур, а также мощность слоя, от которой зависит объём конвектирующего вещества. Конвекции препятствует повышение вязкости и увеличение теплопроводности вещества. Конвекция вызывает течение вещества мантии, в частности в пределах астеносферы. Под осями спрединга (новообразования океанической земной коры), происходящего на дивергентных границах плит, действуют восходящие и расходящиеся ветви конвективных ячей; под зонами субдукции (погружения охлаждённой океанической литосферы в глубь мантии) на конвергентных границах плит – нисходящие, а в промежутке – горизонтальные. Такое течение вещества мантии подтверждается изучением её анизотропии: кристаллы оливина, в основном слагающего верхнюю мантию, ориентируются длинной осью по направлению течения. Совпадение этого направления с направлением перемещения литосферных плит свидетельствует, что плиты действительно увлекаются мантийным течением. Это течение не является единственным механизмом движения литосферных плит. Предполагается расталкивание плит поднимающимися на осях спрединга базальтовыми расплавами и гравитационное «сползание» плит со спрединговых хребтов, а также затягивание плит в зоны субдукции под влиянием силы тяжести и их уплотнения в результате эклогитизации основных горных пород земной коры, которая начинается на глубине около 60 км от поверхности.

Для объяснения внутриплитного магматизма (происходящего внутри литосферных плит) канадским геофизиком Дж. Вилсоном (Уилсоном) в 1963 г. и американским геофизиком Дж. Морганом в 1971 г. была предложена гипотеза горячих точек, исходящая из предположения о подъёме из мантийных глубин струй разогретого материала (мантийных плюмов, или мантийных диапиров), которые «прошивают» движущиеся литосферные плиты и оставляют на них «следы» в виде цепей вулканов. Кроме того, некоторые внутриплитные тектонические процессы также объясняются действием мантийных плюмов (например, формирование внутриплитных поднятий земной коры и континентальных рифтовых систем). «Корни» мантийных плюмов большей частью расположены значительно глубже астеносферы.

Глубинная геодинамика предусматривает уточнение знаний о строении нижней мантии Земли, в которой установлено и предполагается существование нескольких слоёв с различным минералогическим, а возможно, и химическим составом и различными реологическими свойствами. Их границы проходят на глубинах около 1000 и 1700 км от поверхности Земли.

По мнению других исследователей, предметом глубинной геодинамики является вся подлитосферная мантия, в том числе астеносфера. Особое значение в глубинной геодинамике имеют два уровня – верхняя граница нижней мантии на глубине 660–670 км и слой в основании мантии на границе с ядром, получивший обозначение D″ (D дубль прим) в модели внутреннего строения Земли австралийского учёного К. Буллена (где А – земная кора, В – верхняя мантия, С – переходная зона от верхней к нижней мантии, D′ – верхняя часть нижней мантии). На границе переходной зоны и нижней мантии происходит скачкообразное возрастание скорости распространения сейсмических волн, объясняемое изменением минералогического состава мантии – её гранатово-пироксеновый состав изменяется на перовскит-магнезиовюститовый, что сопровождается эндотермическим эффектом. Эта граница является предельной для распространения очагов (гипоцентров) землетрясений. Она же служит полупроницаемым барьером для субдукции (погружения) океанической литосферы и для подъёма плюмов с мантийных глубин. Субдуцируемые пластины океанической литосферы (слэбы) могут не проникать ниже этой границы, в других случаях их материал скапливается ниже неё и периодически лавинообразно обрушивается в глубь мантии, иногда до слоя D″. Плюмы, поднимающиеся снизу, могут испытывать на границе переходной зоны и нижней мантии расщепление. Главный вопрос – служит ли данная граница барьером для мантийной конвекции. По мнению части геофизиков и геохимиков, конвекция двухъярусна и протекает раздельно выше и ниже этой границы. Но большинство геофизиков являются сторонниками общемантийной конвекции, основываясь на том, что, по данным сейсмотомографии, ряд слэбов погружается вплоть до границы ядра. Высказывается также мнение, что в истории Земли происходила неоднократная смена двухъярусной конвекции общемантийной и эта смена, вероятнее всего, связана с циклами Вилсона.

Особую роль играет слой D″. Он имеет изменчивую мощность (достигающую 200–300 км) и характеризуется латеральной изменчивостью реологических свойств и, вероятно, химического состава. На его нижней границе происходит обмен вещества с внешним ядром Земли: железо, никель перемещаются в ядро, а его более лёгкие примеси и летучие вещества (флюиды) поднимаются в мантию. На этой же границе выявлен тонкий прослой частично расплавленного материала. Слой D″ является базальным уровнем погружения слэбов субдуцируемой океанической литосферы (их «могильником») и одновременно исходным для подъёма суперплюмов, подобных тем, что предполагаются под Восточной Африкой и Французской Полинезией в Тихом океане (менее мощные мантийные плюмы могут зарождаться близ кровли нижней мантии и в астеносфере).

Историческая геодинамика

Поскольку Земля медленно (около 100 °C за млрд лет) и непрерывно охлаждается и теряет в процессе дегазации запас летучих веществ, характер геодинамических процессов испытывает необратимые изменения, изучаемые исторической геодинамикой. Эти изменения отражались на смене типов конвекции в связи с изменениями значений числа Рэлея, а именно: хаотической конвекции на валиковую, а затем и двухъярусную и, наконец, на преобладающую общемантийную. Испытывало изменение и соотношение тектоники плюмов (плюм-тектоники) с тектоникой литосферных плит (плейт-тектоникой) с преобладанием последней. Менялся и характер самой тектоники плит – размер плит постепенно возрастал, число их последовательно убывало, общая длина осей спрединга сокращалась. По мнению некоторых исследователей, это может привести к отмиранию деления литосферы на плиты, как это произошло на Марсе. В геологическом прошлом число плит периодически менялось и было минимальным в периоды формирования суперконтинентов. На современном этапе развития Земли наблюдается сочетание 8 крупных плит и ряда микроплит.

Определённое влияние на процессы, происходящие в недрах «твёрдой» Земли, оказывают осевое вращение Земли и твёрдые приливы, вызываемые притяжением Луны и Солнца, а также метеоритно-астероидно-кометные бомбардировки, возможно связанные не только с Солнечной системой, но и с дальним Космосом. Вращение Земли вызывает преобладающий западный и северный дрейф материков, а изменение скорости вращения, приводящее к перестройке фигуры планеты, является причиной образования закономерно ориентированной относительно оси вращения Земли сети линеаментов (регматической) и планетарной трещиноватости.

Нелинейная геодинамика

Иной подход к эндогенным геодинамическим процессам, который вытекает из представлений о нелинейности геологической среды, базирующихся на физике неравновесных состояний, рассматривает нелинейная геодинамика.

Экзогенная геодинамика

Экзогенная геодинамика исследует процессы, протекающие на поверхности Земли, и устанавливает определяющие их факторы. Наиболее важные из них: циркуляция атмосферы, от которой зависит распределение и сила ветров и выпадение осадков, а следовательно, и проявление эрозии; циркуляция гидросферы (течения, прибой, приливы и отливы), которая вызывает абразию берегов и влияет на распределение осадков. Существенное воздействие на экзогенные процессы оказывает биосфера, включая (для современности) антропогенное воздействие. Большую роль в связи с расчленённым рельефом поверхности Земли играет сила тяжести, вызывая на суше и на континентальном склоне оползни и обвалы, а на континентальном склоне, кроме того, мутьевые потоки. Суточные и сезонные перепады температуры на поверхности Земли вызывают физическое, а контакт горных пород с атмосферными газами и влагой – химическое выветривание. Периодические изменения климата, которые зависят от инсоляции и парникового эффекта атмосферы, приводят к оледенениям суши, а физическое воздействие ледников моделирует её рельеф.

Экзогенные процессы активно взаимодействуют с эндогенными. Определяющая роль в формировании рельефа земной поверхности принадлежит последним.

Большой вклад в развитие отечественной геодинамики внесли В. А. Магницкий, В. П. Трубицын, В. Е. Хаин, Л. И. Лобковский, О. Г. Сорохтин, Л. П. Зоненшайн, Н. Л. Добрецов, А. Г. Кирдяшкин.