Метасоматические горные породы

Метасомати́ческие го́рные поро́ды (метасоматиты), горные породы, сформировавшиеся в результате метасоматоза.

Общая характеристика

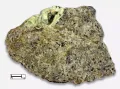

Метасоматические породы образуют мелкие участки (первые кубические миллиметры) внутри других горных пород или слагают геологические тела объёмом в несколько кубических километров. Отличительным признаком метасоматических пород является зональность, образующаяся вследствие непрерывного изменения составов фильтрующихся растворов (флюидов) и горных пород, сквозь которые раствор фильтруется. Каждая зона имеет отличный от других зон породы минеральный состав, а совокупность этих зон в породе называют метасоматической колонкой. Метасоматические породы имеют, как правило, гранобластовые структуры. Текстуры часто наследуются от исходных горных пород или формируются в процессе метасоматоза (от массивных до ритмично-полосчатых). Альбитит с прожилком турмалина. Месторождение Ленинское (Казахстан).

Образец из коллекции В. К. Денисенко. Фото: Л. Р. Колбанцев.

Альбитит с прожилком турмалина. Месторождение Ленинское (Казахстан).

Образец из коллекции В. К. Денисенко. Фото: Л. Р. Колбанцев.

Формирование метасоматических пород

Формирование отдельной метасоматической породы может происходить в одну стадию метасоматоза или с последовательным наложением нескольких стадий. Метасоматические породы очень разнообразны по химическому и минеральному составу. В отличие от магматических пород, метасоматические породы подразделяются на семейства не по химическому составу, а по температуре метасоматического процесса и составу флюида (главным образом по его кислотности). Источником флюида для метасоматических преобразований в большинстве случаев являются застывающие интрузивы. Д. С. Коржинский выделил 3 стадии отделения флюида от интрузивов, с которыми связал происхождение основных семейств метасоматических пород: раннещелочную (охватывает магматическую и раннюю послемагматическую стадии развития интрузий); кислотную (начинается в конце магматической и продолжается в послемагматической стадии) и позднещелочную (развивающуюся в послемагматической стадии развития интрузий). С высокотемпературной (свыше 500 °C) раннещелочной стадией связаны фениты, скарны, альбититы; со среднетемпературной (500–350 °C) кислотной – грейзены, вторичные кварциты, березиты, листвениты; с низкотемпературной (350–100 °C) позднещелочной (флюид слабощелочной или слабокислый) – гумбеиты, пропилиты.

Широко распространённые метасоматические породы

К фенитам относят высокотемпературные (свыше 500 °C) метасоматические породы, характеризующиеся присутствием в их составе щелочных минералов (щелочной полевой шпат, щелочные пироксены и амфиболы). Фениты широко распространены в приконтактовых зонах щелочных интрузивов, могут иметь мощность от нескольких метров до нескольких километров. Фенит. Сэлсурт гора, Ловозерский массив (Мурманская область, Россия).

Фенит. Сэлсурт гора, Ловозерский массив (Мурманская область, Россия).

Скарны – высокотемпературные метасоматические породы, сформированные на контакте силикатных горных пород (или магмы) с карбонатными вмещающими породами. Более высокотемпературными (600–900 °C) являются магнезиальные скарны; характерные минералы в них представлены оливином, диопсидом, флогопитом, шпинелью, периклазом. Известковые скарны образуются при более низких температурах (500–600 °C); их типичные минералы – гранат, клинопироксен, эпидот, волластонит и др. Известковый ильваит-геденбергитовый скарн. Остров Серифос (Греция).

Известковый ильваит-геденбергитовый скарн. Остров Серифос (Греция).

Грейзены формируются при умеренных температурах (350–500 °C); представляют собой кварц-мусковитовые метасоматические породы, часто содержащие топаз, флюорит, турмалин и другие минералы. Грейзены, как правило, связаны с формацией редкометалльных гранитов и образуются за счёт метасоматических преобразований самих этих гранитов. Кварц-топазовый грейзен с бериллом и пиритом. Месторождение Акчатау (Карагандинская область, Казахстан).

Образец из коллекции Л. Р. Грасман, Т. Е. Вульф. Фото: О. Ю. Лебедева.

Кварц-топазовый грейзен с бериллом и пиритом. Месторождение Акчатау (Карагандинская область, Казахстан).

Образец из коллекции Л. Р. Грасман, Т. Е. Вульф. Фото: О. Ю. Лебедева.

Березиты и листвениты объединяют метасоматические породы, сформировавшиеся при низких температурах (250–350 °C). Березиты образуются по горным породам кислого состава, листвениты – по породам основного и ультраосновного состава. Для них характерны кварц, серицит, природные карбонаты, пирит и другие минералы.

Пропилиты – продукт низкотемпературных (100–200 °C) метасоматических преобразований вулканических пород основного состава. Обычно они образуются в районах активного вулканизма. Минеральный парагенезис этих пород – альбит, кальцит, хлорит, эпидот, актинолит и др.

Названия метасоматических пород

Изучение метасоматических горных пород началось с развитием рудного дела в Средние века, и бо́льшая часть семейств была выделена ещё до появления генетических классификаций. Многочисленные семейства метасоматических горных пород имеют собственные, исторически сложившиеся названия (семейства грейзенов, скарнов, березитов, пропилитов, эйситов, гумбеитов и др.). Часто семейства называются в соответствии с доминирующим в них минералом (семейства слюдитов, альбититов и др.). Названия метасоматических горных пород внутри каждого семейства определяют породообразующие минералы, например гранат-пироксеновый скарн, флогопит-форстеритовый скарн. Исключение составляют породы, имеющие исторически сложившиеся самостоятельные названия: цвиттер – порода семейства грейзенов с литиевой слюдой и топазом, чароитит – порода семейства фенитов, содержащая чароит, и др. В случае когда горная порода претерпела интенсивный метасоматоз, но известен состав первичной породы, к её названию добавляется название первичной породы с приставкой апо... (например, грейзен апогранитовый).

Современная классификация

В современной классификации, согласно Петрографическому кодексу, принятому в России (2009), все метасоматические породы подразделяются по различным критериям на ряд таксонов: классы, отряды, подотряды, семейства и виды. По генетическому признаку выделяют контактово-метасоматический и регионально-метасоматический классы. Метасоматиты каждого класса по химическому составу пород поделены на отряды: щелочных метасоматитов (например, фениты, альбититы); кислотных метасоматитов (например, скарны); основных метасоматитов, или базификатов (например, пропилиты). В каждом отряде различают подотряды, объединяющие породы, которые возникли в результате накопления каких-либо катионов: отряд щелочных пород подразделяется на подотряды калиевых и натриевых метасоматитов; отряд кислотных пород – на подотряды глинозёмистых и кремнезёмистых метасоматитов; отряд основных пород – на подотряды кальциевых, магнезиальных и железистых метасоматитов. Каждый подотряд делится, согласно температуре образования пород, на высокотемпературные, среднетемпературные и низкотемпературные семейства, внутри которых по минеральному составу и структурно-текстурным особенностям выделяют конкретные виды пород.

Полезные ископаемые

С метасоматическими породами связаны метасоматические месторождения полезных ископаемых: с фенитами – месторождения редких металлов (ниобия, циркония), чароита (известно единственное в мире месторождение); с магнезиальными скарнами – месторождения железа, меди, золота, борных руд, флогопита, благородной шпинели; с известковыми скарнами – месторождения вольфрама, молибдена, меди, свинца, цинка, железа, бериллия, урана и редкоземельных элементов; с грейзенами – месторождения вольфрама, олова, молибдена, тантала, бериллия, ювелирных топаза и берилла; с березитами и лиственитами – месторождения золота, серебра, свинца и урана; с пропилитами – месторождения меди, свинца, цинка, золота, серебра, ртути, сурьмы.