Метаморфические горные породы

Метаморфи́ческие го́рные поро́ды (метаморфиты), породы, возникшие в процессе метаморфизма. Различают пара- и ортометаморфические породы, образовавшиеся при метаморфизме осадочных и магматических пород соответственно.

Характерные текстуры

Многие метаморфические породы (кристаллические сланцы, гнейсы и др.) имеют ориентированные текстуры (сланцеватую, гнейсовую), возникшие под влиянием направленного, обычно бокового, давления – стресса, которое также вызывает складчатые дислокации пород в подвижных поясах. Сланцеватая текстура определяется наличием в метаморфических породах параллельных плоскостей, обусловленных однообразно ориентированным расположением чешуйчатых, пластинчатых (например, слюд) и удлинённых (например, амфиболов) минералов или их агрегатов. Для пород с гнейсовой текстурой, кроме этого, характерно чередование полос или линз разного минерального состава или структуры. Нередко встречаются метаморфические породы с массивной текстурой.

Систематика метаморфических пород

Систематика метаморфических пород основана на составе исходных горных пород и степени метаморфизма. Выделяют метапелиты – производные кислых магматических и осадочных (аргиллитов, алевролитов, аркозовых песчаников) пород, и метабазиты – производные основных, частично средних, магматических и осадочных (например, граувакк) пород. Кроме этих главных типов метаморфических пород, выделяются метаультрабазиты (производные магматических пород ультраосновного состава), кварциты (производные кварцевых песчаников и кремнистых пород), наждаки (производные глинозёмистых пород) и мраморы (производные карбонатных пород).

Регионально-метаморфизованные горные породы

В процессе регионального метаморфизма возникают регионально-метаморфизованные метаморфические горные породы. Области термодинамической устойчивости главных их типов, выделяемые относительно литостатического давления, температуры и парциального давления участвующих в метаморфических реакциях флюидных компонентов (главным образом H2O), называют метаморфическими фациями. Понятие метаморфических фаций ввёл в научную литературу финский геолог П. Эскола в 1915 г. На диаграмме (см. рис.) метаморфические фации метапелитов и метабазитов показаны относительно температуры (T) и литостатического давления (P), увеличивающегося с глубиной. Возрастание парциального давления воды во флюидах смещает границы между фациями на диаграмме в высокотемпературную область, расширяя поля устойчивости относительно низкотемпературных пород.

Метаморфические фации (области термодинамической устойчивости) метапелитов и метабазитов (выделены курсивом).

Метапелиты разделены на андалузитовые (And), силлиманитовые (Sil) и кианитовые (Ky).

Наиболее высокотемпературные метапелиты разграничены по железистости входящего в их состав граната (80, 60, 50 атомных %).Самую низкую ступень метаморфизма метапелитов представляют филлиты, в которых глинистые минералы преобразованы в серицит и мусковит.

Метаморфические фации (области термодинамической устойчивости) метапелитов и метабазитов (выделены курсивом).

Метапелиты разделены на андалузитовые (And), силлиманитовые (Sil) и кианитовые (Ky).

Наиболее высокотемпературные метапелиты разграничены по железистости входящего в их состав граната (80, 60, 50 атомных %).Самую низкую ступень метаморфизма метапелитов представляют филлиты, в которых глинистые минералы преобразованы в серицит и мусковит.

С повышением роли мусковита филлиты сменяются слюдяными сланцами, в состав которых могут входить андалузит, силлиманит, кианит, перечисленные в порядке повышения глубинности метаморфизма (литостатического давления).

С возрастанием температуры в слюдяных сланцах появляются биотит и калиевый полевой шпат, определяющие переход их в двуслюдяные гнейсы (при этом сланцеватая текстура сменяется гнейсовой). С исчезновением мусковита возникают гнейсы, которые по температуре образования разделяются на гранат-биотит-силлиманитовые (-кианитовые), гранат-кордиерит-силлиманитовые и гранат-гиперстен-кордиеритовые, минеральные ассоциации в которых широко варьируют в зависимости от глубинности. В самой глубинной высокотемпературной фации устойчивы гранат-гиперстен-силлиманитовые гнейсы, распространённые в наиболее эродированных краевых областях древнейших кристаллических щитов (Алданского, Сино-Корейского и др.).

Метабазиты в порядке возрастания температуры и глубинности метаморфизма (литостатического давления) представлены зелёными сланцами, амфиболитами и гранулитами (двупироксен-плагиоклазовыми кристаллическими сланцами). С повышением глубинности в них возникают гранаты, которые в метабазитах формируются при значительно более высоком литостатическом давлении, чем в метапелитах.

В самой глубинной высокотемпературной фации возникают безплагиоклазовые гранат-клинопироксеновые породы – эклогиты (к метаморфическим горным породам относятся только эклогиты, в которых клинопироксен представлен авгитом, а омфацитовые эклогиты, ассоциирующиеся с пироповыми перидотитами и содержащие в составе алмаз, являются глубинными магматическими образованиями).

В фациях наиболее глубинных и высокотемпературных метапелитов и метабазитов могут возникать сменяющие их мигматиты, формирующиеся в процессе метаморфизма, сопряжённого с магматическим замещением. При повторном низкотемпературном метаморфизме (диафторезе) метаморфических комплексов образуются диафториты, в которых минералы, образованные в условиях высоких температур, замещаются ассоциацией более низкотемпературных минералов.

Контактово-метаморфизованные горные породы

В процессе контактового метаморфизма образуются контактово-метаморфизованные метаморфические горные породы, к которым относятся малоглубинные роговики и бухиты.

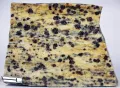

Роговик кордиеритовый. Район Оденвальд (федеральная земля Гессен. Германия).

Образец из коллекции Ф. Кранца. Фото: А. Т. Маслов.Контактовые роговики устойчивы в широком диапазоне температур. На контактах с гранитами они возникают при умеренной температуре (600–700 °C), которая возрастает с переходом к контактам с габбро. В контактовых частях с гипабиссальными и субвулканическими интрузиями основного состава температура метаморфизма может превышать 1000 °C, что приводит к образованию ларнитовых роговиков (в ряду метабазитов) и бухитов (в ряду метапелитов). В бухитах происходит парциальное плавление минералов, что фиксируется наличием в них стекла кислого состава (по границам зёрен).

Роговик кордиеритовый. Район Оденвальд (федеральная земля Гессен. Германия).

Образец из коллекции Ф. Кранца. Фото: А. Т. Маслов.Контактовые роговики устойчивы в широком диапазоне температур. На контактах с гранитами они возникают при умеренной температуре (600–700 °C), которая возрастает с переходом к контактам с габбро. В контактовых частях с гипабиссальными и субвулканическими интрузиями основного состава температура метаморфизма может превышать 1000 °C, что приводит к образованию ларнитовых роговиков (в ряду метабазитов) и бухитов (в ряду метапелитов). В бухитах происходит парциальное плавление минералов, что фиксируется наличием в них стекла кислого состава (по границам зёрен).

Тектониты и импактиты

Особое положение среди метаморфических горных пород занимают тектониты (милониты и катаклазиты), имеющие обломочную структуру и являющиеся продуктом динамометаморфизма, и в особенности импактиты (зювиты, тагамиты и др.), которые образуются в результате импактного метаморфизма (при ударных и, по мнению ряда исследователей, флюидных взрывах). Импактиты возникают далеко за пределами параметров температуры, давления и временно́го интервала обычного метаморфизма.