Мантия Земли

Ма́нтия Земли́, геосфера, расположенная между земной корой и ядром Земли. Составляет около 84 % объёма и 67 % массы Земли. Верхняя граница проходит на глубине от нескольких км под океанами до 70 км под континентами по границе Мохоровичича, нижняя – на глубине 2980 км. Основные сведения о строении мантии Земли получены на основе измерения времени прохождения сейсмических волн, по которому находят скорости продольных и поперечных сейсмических волн, зависящие от плотности и упругих модулей вещества мантии. Таким способом мантию «просвечивают» и получают её трёхмерную сейсмотомографическую модель.

Строение мантии

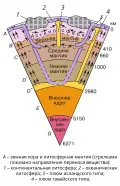

В геофизической модели строения Земли, предложенной австралийским сейсмологом К. Е. Булленом в 1940-х гг. и получившей широкое распространение, мантия Земли разделена на слои B, C, D (последний включает слои D′ и D″), которые отличаются сейсмическими характеристиками (см. в статье Земля, раздел «Строение твёрдой Земли»). В 21 в. используют и другие схемы разделения Земли на зоны. В одной из моделей мантию Земли делят на 4 части: верхняя мантия до глубины 410 км, переходная зона в интервале глубин 410–660 км, нижняя мантия ниже глубины 660 км до т. н. слоя D″ на границе между мантией и ядром, который имеет переменную толщину (в среднем 250 км).

Скорости сейсмических волн в мантии

Скорости распространения продольных сейсмических волн при пересечении границы земной коры и мантии скачкообразно возрастают с 7,5–7,8 км/с до 8,1–8,2 км/с. В верхней мантии сейсмические скорости и плотность вещества растут с глубиной в основном за счёт сжатия под давлением. В переходной зоне вещество уплотняется также и за счёт фазовых переходов минералов в более плотные модификации; сейсмические скорости резко возрастают. Слой D″ химически неоднороден, поэтому сейсмические скорости и плотность вещества в нём резко меняются с глубиной и по латерали. На границе мантии и ядра скорость прохождения продольных сейсмических волн резко снижается с 13,6 км/с до 8,1 км/с. Плотность вещества мантии увеличивается с глубиной от значений 3,1–3,5 г/см3, достигая у границы с ядром 5,6 г/см3. О других физических характеристиках мантии Земли (ускорение силы тяжести, давление, температура, вязкость) и их изменении с глубиной см. в статье Земля в разделе «Физические характеристики твёрдой Земли».

Состав

Мантия Земли в целом имеет силикатный состав. Химический, минералогический и фазовый составы определяют путём сравнения плотности и упругих модулей вещества, измеренных в лаборатории под прессом и определённых по сейсмическим данным. Верхняя мантия сложена в основном оливином и пироксенами, переходная зона – оливином (60 %) и гранатом (40 %). В переходной зоне на глубине 410 км оливин переходит в вадслеит, который на глубине 520 км переходит в рингвудит. Нижняя мантия состоит из перовскита и магнезиовюстита, в которые на глубине 660–700 км превращаются рингвудит и гранат с суммарным скачком плотности 9 %. На верхней границе слоя D″ перовскит переходит в ещё более плотную модификацию – постперовскит. Поскольку глубина (давление) этого перехода в значительной степени зависит от температуры, то верхняя граница слоя D″ очень неровная.

Литосферная мантия и слой пониженной вязкости – астеносфера

Температура в мантии Земли ниже температуры плавления горных пород. Несмотря на это, в мантии возникают очень медленные течения, обусловленные наличием в кристаллической структуре вещества т. н. дефектов – вакансий и дислокаций, которые могут перемещаться под влиянием сдвигового напряжения. По мере роста температуры с глубиной вязкость вещества мантии сильно падает и немного растёт с увеличением давления. Вязкость самого верхнего, относительно холодного слоя верхней мантии толщиной до 100 км очень высокая (до 1025 П). Этот твёрдый слой входит в литосферу; называется литосферной мантией. На глубине 100–200 км температура в мантии Земли возрастает до 1300–1500 К, при этом давление остаётся относительно невысоким, поэтому в верхней мантии возникает слой с пониженной вязкостью 1018 П – астеносфера. Вязкость остальной части верхней мантии около 1021 П, а нижней мантии – ориентировочно в 30 раз больше.

Конвекция в мантии

В связи с тем что в мантии Земли имеется перепад температуры на глубине, то более горячее и, соответственно, менее плотное вещество, находящееся в нижней части мантии, стремится подняться вверх. В результате в мантии Земли возникает тепловая конвекция со средней скоростью 3 см/год (около 1 нм/с). Конвекция примерно в 20 раз ускоряет вынос тепла и остывание недр Земли. Конвекция в мантии представляет собой систему горячих восходящих (см. Мантийный плюм) и холодных нисходящих потоков вещества. До 2002 г. рассматривалась гипотеза о двухъярусной конвекции (отдельно в верхней и в нижней мантии), обусловленной фазовым переходом в оливине на глубине 660 км, тормозящем конвекцию. Однако проведённые исследования показали, что фазовый переход в гранате вызывает противоположный эффект. Вследствие чего восходящие мантийные потоки беспрепятственно проходят через границу 660 км (даже ускоряются). Нисходящие мантийные потоки лишь временно задерживаются в отдельных местах на этой границе.

С мантийной конвекцией связан механизм перемещения литосферных плит. Поднимаясь к поверхности Земли в зонах спрединга вдоль оси срединно-океанических хребтов, вещество горячего восходящего потока растекается вдоль земной поверхности. Охладившись и затвердев, оно движется в виде жёсткой литосферной плиты. В зонах субдукции, маркируемых глубоководными желобами в океанах, вещество литосферных плит под действием сдвигового напряжения локально размягчается; плиты изгибаются и погружаются обратно в мантию в виде холодного нисходящего мантийного потока. В результате вещество океанических плит принимает участие в конвективном кругообороте мантии Земли. Тепловая конвекция является причиной латеральных неоднородностей мантии по температуре, плотности, химическому составу и другим характеристикам, она определяет тектонические движения и геодинамическую эволюцию Земли.