Известняк

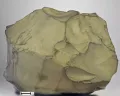

Доломитовый известняк. Окрестности г. Санта-Клара (штат Калифорния, США). Образец из коллекции Национального музея естественной истории, Смитсоновский институт (Вашингтон, США).Известня́к, осадочная (экзогенная) горная порода, больше чем наполовину состоящая из кальцита или арагонита.

Доломитовый известняк. Окрестности г. Санта-Клара (штат Калифорния, США). Образец из коллекции Национального музея естественной истории, Смитсоновский институт (Вашингтон, США).Известня́к, осадочная (экзогенная) горная порода, больше чем наполовину состоящая из кальцита или арагонита.

Широко распространены как чистые известняки (95–100 % CaCO3, по другим классификациям – 90–100 %), так и смешанные: глинистые и сильно глинистые известняки (5–25 и 25–50 % примеси глинистых минералов соответственно); песчанистые и песчаные известняки (5–25 и 25–50 % песчаной примеси); кремнистые и сильно кремнистые, или кремнёвые известняки (5–25 и 25–50 % опаловой или халцедоновой примеси); доломитистые и доломитовые известняки (5–25 и 25–50 % примеси доломита) и др. Цвет известняков преимущественно белый; различные примеси окрашивают их в кремовый, жёлтый, буроватый, красноватый, тёмно-серый, чёрный цвет. Названия известняков отражают особенности их состава и строения.

Структурная классификация

По размеру слагающих зёрен различают известняки визуально незернистые – криптомерные (пелитоморфные) и визуально зернистые – фанеромерные (яснозернистые).

Криптомерные (пелитоморфные) известняки состоят из зёрен размером менее 0,05 мм. В них обычны порфировидные включения – раковины, обломки биоскелетов, сфероагрегаты, кварц и др.

Известняк пелитоморфный.

Образец из коллекции ФГБУ «ВСЕГЕИ».При микроскопическом рассмотрении соответственно форме слагающих частиц подразделяются на микробиоморфные, микросфероагрегатные, микрообломочные и микритовые. Микробиоморфные известняки образованы скелетными остатками нанопланктона, кокколитофорид (например, писчий мел), фораминифер, водорослей, остракод и др.; микросфероагрегатные – микросферолитами, микроолитами, микроконкрециями и др.; микрообломочные состоят из обломков известняков алевритовой и пелитовой размерности. Микритовые известняки – кристаллические и кристаллитовые (часто коллоидальные тонкофибровые). Лёгкие крупнопористые микрокристаллические известняки называют известковыми туфами (травертинами).

Известняк пелитоморфный.

Образец из коллекции ФГБУ «ВСЕГЕИ».При микроскопическом рассмотрении соответственно форме слагающих частиц подразделяются на микробиоморфные, микросфероагрегатные, микрообломочные и микритовые. Микробиоморфные известняки образованы скелетными остатками нанопланктона, кокколитофорид (например, писчий мел), фораминифер, водорослей, остракод и др.; микросфероагрегатные – микросферолитами, микроолитами, микроконкрециями и др.; микрообломочные состоят из обломков известняков алевритовой и пелитовой размерности. Микритовые известняки – кристаллические и кристаллитовые (часто коллоидальные тонкофибровые). Лёгкие крупнопористые микрокристаллические известняки называют известковыми туфами (травертинами).

Фанеромерные (яснозернистые) известняки по форме слагающих зёрен делятся на биоморфные, сфероагрегатные, обломочные, гранобластовые (кристаллические). Известняк ракушечный.

Образец из коллекции ФГБУ «ВСЕГЕИ».

Известняк ракушечный.

Образец из коллекции ФГБУ «ВСЕГЕИ».

Биоморфные известняки состоят из скелетов животных и растительных организмов (цельноскелетные) или их обломков (биокластовые, или биодетритовые); могут быть моно- и полибиоморфными. Среди них – биогермные известняки (коралловые, мшанковые, пелециподовые, серпуловые, водорослевые и др.), представляющие собой остовы рифов; раковинные (известняки-ракушечники – гастроподовые, цефалоподовые, брахиоподовые, нуммулитовые и др.).

Известняк оолитовый.

Образец из коллекции ФГБУ «ВСЕГЕИ». К сфероагрегатным известнякам относят разности, образованные сферолитами, оолитами (т. н. икряные известняки), пизолитами (т. н. гороховые известняки), а также «бобовые» и конкреционные известняки. Нередко в их числе рассматривают онколитовые известняки.

Известняк оолитовый.

Образец из коллекции ФГБУ «ВСЕГЕИ». К сфероагрегатным известнякам относят разности, образованные сферолитами, оолитами (т. н. икряные известняки), пизолитами (т. н. гороховые известняки), а также «бобовые» и конкреционные известняки. Нередко в их числе рассматривают онколитовые известняки.

Обломочные известняки ранжируются по увеличению размера обломков на псаммитовые (0,05–2 мм), дресвяно-гравийные (2–10 мм), брекчиево-галечные (1–20 см), глыбово-валунные (20 см – 10 м), блоковые (10 м – 5 км). Гранобластовые известняки состоят из конформно прилегающих зёрен (кристаллов) кальцита.

Физические свойства

От строения известняков зависят их физические свойства, особенно пористость и плотность. Пористость известняков может превышать 40 % (писчий мел, травертин); высокопористыми являются также известняки-ракушечники, биогермные известняки. Плотность известняков изменяется от 1,55 г/см3 у сильнопористых травертинов до свыше 2,8 г/см3 и более у плотных микрокристаллических известняков.

Способы образования

Способы образования известняков самые разнообразные: биогенный (органогенный), хемогенный, механогенный, «преобразовательный».

С начала фанерозоя известняки образуются главным образом биогенным путём в мелководных эпиконтинентальных морях, на шельфах окраинных морей, ложе Мирового океана (до критической глубины карбонатонакопления около 4500 м). К биогенному способу относят не только секреционно-скелетный (образование раковин, биогермов, спикул губок и др.), но и биохемогенный (например, химическое осаждение микритового CaCO3 вокруг водоросли за счёт пересыщения воды CO2), а также копролитовый (осаждение известкового материала с копролитами животных-фильтраторов) и биотурбацию осадков, играющую важную роль в формировании, например, писчего мела. В зоне осадкообразования известняки устойчивы в тёплых водах, а в холодных – растворяются.

Косая слоистость в неогеновых известняках в береговых обрывах. Побережье Чёрного моря между мысами Большой и Малый Атлеш (Республика Крым).Хемогенные способы образования известняков – осаждение микритового кальцита из насыщенных ионных растворов; элювиальный наземный способ (формирование кальцитовых панцирей в районах с аридным и семиаридным климатом) и подводный (образование т. н. твёрдого дна – кальцитовых панцирей на дне водоёмов); стяжение кальцита и формирование конкреционных известняков при диагенезе, катагенезе, редко – метагенезе.

Косая слоистость в неогеновых известняках в береговых обрывах. Побережье Чёрного моря между мысами Большой и Малый Атлеш (Республика Крым).Хемогенные способы образования известняков – осаждение микритового кальцита из насыщенных ионных растворов; элювиальный наземный способ (формирование кальцитовых панцирей в районах с аридным и семиаридным климатом) и подводный (образование т. н. твёрдого дна – кальцитовых панцирей на дне водоёмов); стяжение кальцита и формирование конкреционных известняков при диагенезе, катагенезе, редко – метагенезе.

Механогенные способы образования известняков – накопление и последующая цементация известняковых обломков на склонах (коллювий), в руслах водных потоков (аллювий), в конусах выноса временных водотоков (пролювий), на дне озёрных и морских бассейнов (формирование турбидитов, слагающих известняковый флиш), а также осаждение обломков ветром, грязекаменными потоками, при вулканических взрывах (например, известняковые брекчии в окружении трубок взрыва), ледниковая аккумуляция.

К «преобразовательным» способам образования относят метасоматоз и перекристаллизацию, в результате протекания которых крупные массивы известняков преобразуются задолго до наступления регионального метаморфизма в мраморы и яснокристаллические известняки.

Практическое значение

Благодаря высокой пористости известняки являются коллекторами нефти, природного горючего газа, грунтовых вод; их также используют для хранения вредных отходов промышленности.

Известняк органогенно-обломочный (полированный срез). Закарпатье (Украина).

Образец из коллекции Н. А. Чеботарёва. Фото: Л. Р. Колбанцев. Известняк применяют в строительстве (для изготовления облицовочных плит, стеновых блоков, скульптурных и архитектурно-строительных изделий, получения извести и цемента, а также как щебень и бутовый камень), в металлургии (как флюс), в сельском хозяйстве (для нейтрализации кислых почв), в химической и пищевой промышленности (для производства соды, карбида кальция, минеральных удобрений, сахара). Их используют при очистке нефтепродуктов, пиролизе угля, для изготовления красок, замазок, резины, пластмасс, мыла, лекарств, стекла, бумаги, для очистки тканей и обработки кожи. Слаботрещиноватые мягкие известняки часто распиливают на блоки непосредственно из массива с помощью различных камнерезных машин. Такие известняки (пильные) особенно ценны как строительный материал.

Известняк органогенно-обломочный (полированный срез). Закарпатье (Украина).

Образец из коллекции Н. А. Чеботарёва. Фото: Л. Р. Колбанцев. Известняк применяют в строительстве (для изготовления облицовочных плит, стеновых блоков, скульптурных и архитектурно-строительных изделий, получения извести и цемента, а также как щебень и бутовый камень), в металлургии (как флюс), в сельском хозяйстве (для нейтрализации кислых почв), в химической и пищевой промышленности (для производства соды, карбида кальция, минеральных удобрений, сахара). Их используют при очистке нефтепродуктов, пиролизе угля, для изготовления красок, замазок, резины, пластмасс, мыла, лекарств, стекла, бумаги, для очистки тканей и обработки кожи. Слаботрещиноватые мягкие известняки часто распиливают на блоки непосредственно из массива с помощью различных камнерезных машин. Такие известняки (пильные) особенно ценны как строительный материал.

Месторождения известняков известны повсеместно.