АНТАРКТИ́ДА

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АНТАРКТИ́ДА, материк в центр. части Антарктики, почти целиком расположенный внутри Юж. полярного круга.

Общие сведения

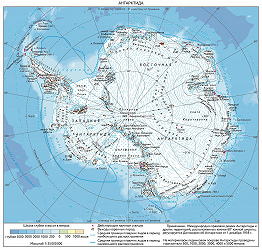

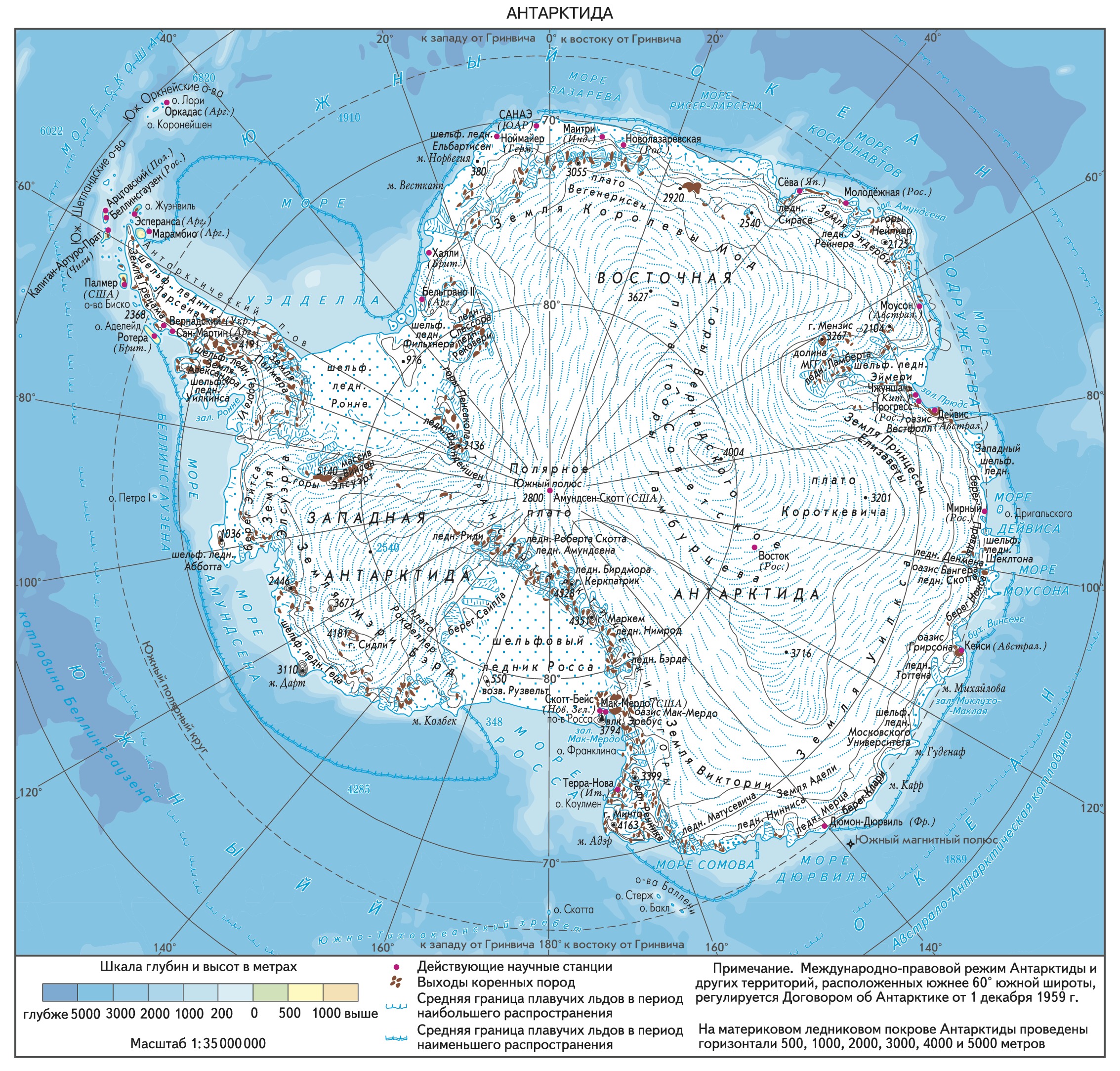

Площадь А. 13975 тыс. км2 (вместе с шельфовыми ледниками и присоединёнными к материку островами и ледниковыми куполами общей пл. 1582 тыс. км2), площадь с материковой отмелью 16355 тыс. км2. А. находится в пределах антарктического пояса. Береговая линия общей протяжённостью св. 30 тыс. км в вост. части слабо расчленена и проходит близ линии Полярного круга; в зап. части – более изрезана. Берега почти повсеместно представляют собой ледниковый обрыв высотой в неск. десятков метров. В сторону Юж. Америки вытянут узкий Антарктический п-ов, сев. оконечность которого, мыс Прайм (63°05′ ю. ш.), – самая сев. точка А. А. – самый высокий материк на Земле (ср. выс. 2350 м, ср. выс. суши Земли ок. 900 м). Ср. высота коренной подлёдной поверхности ок. 400 м. Высшая точка А. – гора Винсон (выс. до 5140 м) в одноим. массиве. См. Физическую карту.

Постоянного населения в А. нет. На материке и прибрежных островах работают науч. станции (см. Антарктические научные станции), на некоторых из них (напр., на чилийских) оборудованы посёлки для длительного проживания (в т. ч. женщин и детей). Правовое положение А. регулируется междунар. Договором об Антарктике 1959.

Рельеф

Б. ч. А. представляет собой обширное ледниковое плато (выс. св. 3000 м). По особенностям рельефа (коренного и ледяного) и геологич. строения различают Вост. А. и Зап. А., разделённые Трансантарктическими горами. Рельеф коренной (подлёдной) поверхности Вост. А. характеризуется чередованием высокогорных поднятий и глубоких впадин, самая глубокая из которых располагается к югу от берега Нокса. Осн. поднятия в центр. части Вост. А.: плато Советское, горы Гамбурцева и горы Вернадского. Плато Советское (выс. до 4004 м) к северу понижается, образуя широкую долину МГГ, названную в честь Междунар. геофизич. года (1957–58). Вдоль побережья тянутся горные хребты Земли Королевы Мод, Принс-Чарльз и др. Частично перекрыты льдом Трансантарктические горы (выс. до 4528 м, гора Керкпатрик). Рельеф Зап. А. значительно ниже, но более сложен. Многие хребты и вершины (т. н. нунатаки) в глубине А. и вдоль побережья выходят на поверхность, особенно на Антарктическом полуострове. Массив Винсон находится в хребте Сентинел (горы Элсуэрт). Поблизости от хребта лежит самая глубокая впадина подлёдного рельефа Бентли (2540 м). А. является областью обширного материкового оледенения. Под воздействием ледниковой нагрузки земная кора А. прогнулась в ср. на 0,5 км, что стало причиной аномального (по сравнению с др. материками) положения шельфа, «опущенного» здесь до глубины 500 м.

Ледниковый покров

Ледниковый покров занимает почти весь материк. Лишь 0,3% площади свободно ото льда, где на поверхность выходят коренные породы в виде отд. горных хребтов и скал или небольших прибрежных участков суши с мелкосопочным рельефом, т. н. антарктические оазисы; наиболее крупные: Мак-Мердо, Бангера, Вестфолл, Грирсона и др. Ср. толщина ледникового покрова ок. 1800 м, макс. – св. 4000 м. Общий объём льда св. 25 млн. км3, более 90% запасов пресной воды на Земле. Антарктич. ледниковый покров асимметричен по отношению к географич. полюсу, но симметричен к своему центру – Полюсу относительной недоступности (86°06′ ю. ш. и 54°58′ в. д.), который находится на выс. 3720 м в 660 км от Юж. полюса. В центр. части материка придонные слои льда близки к температуре таяния. В депрессиях коренного рельефа скапливается вода и возникают подлёдные озёра; крупнейшее оз. Восток (длина 260 км, ширина до 50 км, толща воды достигает 600 м) находится в районе станции «Восток». Плоская центр. часть ледникового плато на выс. 2200–2700 м переходит в склон, отвесно обрывающийся в сторону моря. Здесь ледниковый покров дифференцируется. В понижениях рельефа формируются выводные ледники (Ламберта, Нинниса, Мерца, Скотта, Денмена и др.), движущиеся внутри материкового ледникового покрова со значит. скоростями. Концы выводных ледников часто выходят в море, где держатся на плаву. Они представляют собой плоские ледяные плиты (толщиной до 700 м), опирающиеся в отд. местах на поднятия морского дна. Крупнейший – шельфовый ледник Росса (св. 0,5 млн. км2). Горные ледники встречаются в горных районах с расчленённым коренным рельефом, гл. обр. вокруг м. Росса, где достигают в длину 100–200 км, а в ширину 10–40 км. Ледниковый покров питается за счёт атмосферных осадков, которых на всей площади за год накапливается ок. 2300 км3. Расход льда происходит гл. обр. вследствие откола айсбергов. Таяние и сток невелики. Баланс вещества (льда) в ледниковом покрове б. ч. исследователей принимает близким к нулю. Со 2-й пол. 20 в. в Вост. А. масса льда увеличивается, что, по-видимому, замедляет наблюдаемый подъём уровня Мирового океана.

Геологическое строение и полезные ископаемые

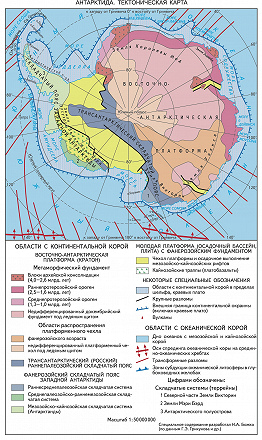

В тектонич. строении А. выделяются Восточно-Антарктическая древняя платформа (или Антарктическая), Трансантарктический раннепалеозойский складчатый пояс (или Росский) и складчатый пояс Зап. Антарктиды (см. Тектоническую карту). Восточно-Антарктическая платформа – фрагмент суперконтинента Гондвана, распавшегося в мезозое, имеет пл. более 8 млн. км2; занимает б. ч. Вост. Антарктиды. Фундамент платформы, выступающий на поверхность вдоль побережий материка, сложен глубокометаморфизов. породами архея: ортогнейсами с подчинёнными первично-осадочными и вулканич. образованиями. Древнейшие на Земле комплексы (около 4 млрд. лет) выявлены на Земле Эндерби, в горах Принс-Чарльз. Среднеархейские породы (3,2–2,8 млрд. лет) распространены в зап. части Земли Королевы Мод, в районе ледника Денмена. Раннесреднеархейские образования были вторично деформированы в позднем архее (2,8–2,5 млрд. лет назад). Процессы раннепротерозойской тектонотермальной переработки проявлены на Земле Адели, Земле Уилкса, в оазисе Вестфолл и др. Породы, испытавшие метаморфизм гранулитовой фации 1,3–1,0 млрд. лет назад (в эпоху гренвильского тектогенеза), формируют Вегенер-Моусонский подвижный пояс (на вост. побережье м. Уэдделла). В вендско-кембрийское время (600–500 млн. лет назад) фундамент платформы вновь подвергся тектонотермальной переработке. С конца протерозоя в понижениях локально начал накапливаться осадочный чехол, который в девоне стал общим для платформы и Трансантарктического пояса. Последний сложен в осн. сланцево-граувакковым флишем пассивной окраины древнего Восточно-Антарктического континента. Гл. фаза деформаций – бирдморский тектогенез на границе рифея и венда (650 млн. лет назад). Вендско-кембрийские мелководные карбонатно-терригенные отложения испытали заключит. фазу деформаций (росский тектогенез) в позднем кембрии. В девоне началось общее погружение Росского пояса и древней платформы с отложением мелководных песчаных осадков. В карбоне развивалось покровное оледенение. В перми накапливались угленосные толщи (до 1300 м). В ранней – средней юре произошла вспышка платобазальтового вулканизма, когда при распаде суперконтинента Гондвана Антарктида отделилась от Африки и Индостана. В мелу прервалась связь с Австралией, в континентальных условиях начал накапливаться постгондванский чехол. В позднем палеогене А. отделилась от Юж. Америки и была охвачена оледенением, которое в середине неогена стало покровным. Зап. А. состоит из неск. блоков (террейнов), сложенных образованиями разл. возраста и тектонич. природы, которые объединились сравнительно недавно, сформировав фанерозойский складчатый пояс Зап. А. Выделяют террейны: раннесреднепалеозойский (сев. части Земли Виктории), среднепалеозойско-раннемезозойский (Земли Мэри Бэрд) и мезозойско-кайнозойский (Антарктического п-ова, или Антарктанды). Последний представляет собой продолжение Южно-Американских Кордильер. Террейн гор Элсуэрт и Уитмор занимает пограничное положение между складчатыми поясами Зап. А. и Росским; имеет докембрийский фундамент, перекрытый деформированными комплексами палеозоя. Структуры складчатого пояса Зап. А. частично перекрыты осадочным чехлом молодой платформы. Моря Росса и Уэдделла являются развивающимися звеньями Западно-Антарктической мезозойско-кайнозойской (постгондванской) рифтовой системы, заполненной осадками (до 10000–15000 м). Под шельфовым ледником м. Росса, на Земле Мэри Бэрд и Земле Виктории выявлены мощные кайнозойские щёлочно-базальтовые вулканиты (траппы). В неоген-четвертичное время на вост. борту рифтовой системы (у берегов Земли Виктории) образовались вулканич. конусы Эребус (ныне действующий), Террор (потухший). В голоцене происходит общее поднятие материка, на что указывает наличие древних береговых линий и террас с остатками морских организмов.

Выявлены месторождения каменного угля (район мыса Содружества) и руд железа (горы Принс-Чарльз), а также проявления руд хрома, титана, меди, молибдена, бериллия. Жилы горного хрусталя.

Климат

Кроме прибрежных районов, господствует полярный континентальный климат. Несмотря на то, что в Центр. А. в течение неск. зимних месяцев продолжается полярная ночь, годовая суммарная радиация приближается к годовой суммарной радиации экваториальной зоны: станция «Восток» – 5 ГДж/м2, или 120 ккал/см2, а летом достигает очень больших значений – до 1,25 ГДж/м2 в месяц, или 30 ккал/см2 в месяц. До 90% приходящего тепла отражается снежной поверхностью, и только 10% идёт на её нагревание. Поэтому радиац. баланс А. отрицательный, а темп-ра воздуха очень низкая. Климат центр. части материка резко отличается от климата плато, его склона и побережья. На плато постоянны сильные морозы при ясной погоде и слабом ветре. Ср. темп-ры зимних месяцев от –60 до –70 °C; миним. темп-ра на станции «Восток», измеренная 21.7.1983, достигала –89,2 °C. На ледниковом склоне часты резкие стоковые ветры и сильные метели; среднемесячные темп-ры от –30 до –50 °C. В узкой прибрежной зоне среднемесячные темп-ры зимой от –8 до –35 °C, летом (самый тёплый месяц – январь) от 0 до 5 °C. Стоковые ветры на побережье достигают больших скоростей (в ср. за год до 12 м/с), а при слиянии с циклонами нередко превращаются в ураганные (до 50–60, а иногда до 90 м/с). Из-за преобладания нисходящих потоков относит. влажность воздуха 60–80%, на побережье и в оазисах – до 20%, а иногда и до 5%. Облачность незначительна. Осадки почти исключительно в виде снега – от 20–50 мм в центре до 600–900 мм в год на побережье. В районе А. отмечено заметное потепление климата. В Зап. А. идёт интенсивное разрушение шельфовых ледников с откалыванием гигантских айсбергов.

Внутренние воды

Своеобразны антарктич. озёра, гл. обр. в прибрежных оазисах. Многие из них бессточны, с повышенной солёностью вод, вплоть до горько-солёных. Некоторые озёра даже летом не освобождаются от ледяного покрова. Характерны озёра-лагуны, лежащие между прибрежными скалами и шельфовым ледником, под которым происходит их связь с морем. Некоторые озёра находятся в горах на выс. до 1000 м (оазисы Тейлора, массивы Вольтат на Земле Королевы Мод и Виктории на Земле Виктории).

Растительный и животный мир

Вся А. с прибрежными островами расположена в зоне антарктич. пустынь, что объясняет крайнюю бедность растительного и животного мира. В горах прослеживается высотная поясность ландшафтов. В низкогорье, охватывающем побережье с шельфовыми ледниками, оазисы и нунатаки, сосредоточена почти вся органич. жизнь. Наиболее типичные обитатели А. – пингвины: императорский, королевский, Адели, Папуа (см. Антарктическая область). В среднегорье (до выс. 3000 м) на скалах, прогревающихся летом, местами растут лишайники и водоросли; встречаются бескрылые насекомые. Выше 3000 м признаки растительной и животной жизни почти не встречаются.

История географических исследований

Открытие А. как материка принадлежит рос. кругосветной военно-мор. экспедиции под рук. Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, которые на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошли к А. 28.1.1820. Рос. экспедиция открыла о. Петра I, Землю Александра I и неск. островов в группе Южные Шетландские острова. В 1820–21 англ. и амер. зверопромысловые суда (под рук. Э. Брансфилда и Н. Палмера) находились вблизи Антарктич. п-ова (Земля Грейама). Плавание вокруг А. и открытие Земли Эндерби, о-вов Аделейд и Биско совершил в 1831–33 англ. мореплаватель Дж. Биско. В 1838–42 в А. побывали три науч. экспедиции: французская (Ж. Дюмон-Дюрвиль), американская (Ч. Уилкс) и английская (Дж. Росс). Первая открыла Землю Луи-Филиппа, Землю Жуэнвиля, Землю Адели и Землю Клари (впервые высадилась на прибрежные скалы); вторая – Землю Уилкса; третья – Землю Виктории и прибрежные острова, а также впервые прошла вдоль ледника Росса, вычислила местоположение Юж. магнитного полюса. После 50-летнего периода затишья интерес к А. возник в кон. 19 в. В А. побывало неск. экспедиций: шотландская – на судне «Балена» (1893), открывшая берег Оскара II; норвежская – на «Язоне» и «Антарктике» (1893–94), обнаружившая берег Ларса Кристенсена и высадившаяся в районе мыса Адэр; бельгийская – под рук. А. Жерлаша, зимовавшая в А. на дрейфующем судне «Бельжика» (1897–1899), и английская – на «Южном Кресте» (1898–99), организовавшая зимовку на мысе Адэр. В 1901–04 наряду с морскими исследованиями англ. экспедиция Р. Скотта предприняла первое крупное санное путешествие от зал. Мак-Мердо в глубь материка (до 82°17′ ю. ш.); нем. экспедиция Э. Дригальского провела зимние наблюдения у побережья открытой ею Земли Вильгельма II; шотл. океанографич. экспедиция У. Брюса на судне «Скоша» в вост. части м. Уэдделла обнаружила Землю Котса; франц. экспедиция Ж. Шарко на корабле «Франсе» открыла берег Лубе. Значит. интерес вызвали походы к Юж. полюсу: в 1908 англичанин Э. Шеклтон от зал. Мак-Мердо прошёл до 88°23′ ю. ш.; следуя от вост. части барьера Росса, норвежец Р. Амундсен впервые (14–16.12.1911) достиг Юж. полюса; англичанин Р. Скотт совершил пеший поход от зал. Мак-Мердо и вторым (18.1.1912) достиг Юж. полюса. На обратном пути Р. Скотт и его спутники погибли. Австрал. экспедиция Д. Моусона с двух наземных баз в 1911–14 изучала шельфовые ледники Вост. А. В 1928 над А. впервые появился амер. самолёт. В 1929 Р. Бэрд пролетел от созданной им базы Литл-Америка над Юж. полюсом. С воздуха была открыта Земля Мэри Бэрд. Морская и наземная Британо-австрало-новозеландская экспедиция (БАНЗАРЭ) в 1929–31 провела изучение берега Нокса и открыла к западу от него Землю Принцессы Елизаветы. В период 2-го Междунар. полярного года в Литл-Америке работала экспедиция Р. Бэрда (1933–35), проводившая во время санных походов и с самолёта гляциологич. и геологич. исследования в горах Земли Королевы Мод и Земли Мэри Бэрд. Р. Бэрд провёл одиночную зимовку на первой выносной метеостанции в глубине ледника Росса; в 1935 Л. Элсуэрт совершил первый трансантарктич. полёт от Антарктического п-ова в Литл-Америку. В 1940–50-х гг. создаётся междунар. сеть наземных станций и баз для изучения краевых частей материка. С 1955 начались систематич. согласованные исследования А., в т. ч. 11 стран создали 57 баз и пунктов наблюдения. В 1955–58 СССР осуществил две морские и зимовочные экспедиции (руководители М. М. Сомов и А. Ф. Трешников) на судах «Обь» и «Лена» (начальники морских экспедиций В. Г. Корт и И. В. Максимов); были построены науч. обсерватория Мирный (открыта 13.2.1956) и станции Оазис, Пионерская, «Восток-1», Комсомольская и «Восток». В 1957–67 сов. учёные осуществили 13 морских и зимовочных экспедиций, создали ряд новых станций. Из внутриконтинентальных походов санно-тракторных поездов из Мирного наиболее значительны: в 1957 на Геомагнитный полюс (А. Ф. Трешников), в 1958 на Полюс относительной недоступности (Е. И. Толстиков), в 1959 на Юж. полюс (А. Г. Дралкин); в 1964 со станции «Восток» на Полюс относительной недоступности и станцию Молодёжная (А. П. Капица) и в 1967 по маршруту Молодёжная – Полюс относительной недоступности – станция Новолазаревская (И. Г. Петров). Результаты исследований позволили уточнить сложный характер коренного рельефа Вост. А., особенности органич. жизни и водной массы Юж. океана, составить более точные карты. Значит. исследования (в т. ч. картографич.) были проведены учёными США в Зап. А., где, кроме стационарных наблюдений, были организованы морские экспедиции «Дипфриз» и многочисл. внутриконтинентальные походы на вездеходах. В результате гляциологич. и геофизич. исследований амер. учёные определили характер подлёдного рельефа Зап. А. В 1957–58 англичане совместно с новозел. учёными первыми пересекли материк (под рук. В. Фукса и Э. Хиллари) на тягачах через Юж. полюс от м. Уэдделла к м. Росса. Ряд походов по ледниковому щиту был проведён бельг. учёными (со станции Бодуэн), на станциях Шарко и Дюмон-Дюрвиль работали французы.

Наиболее плодотворный период рос. исследований в А. – 1974–90-е гг., когда произошёл переход от комплексных нац. программ к долговременным междунар. науч. проектам. На сов. станциях зимовали учёные из ГДР, Монголии, США, Чехословакии, Польши, Кубы и др. стран. На амер. станциях Амундсен–Скотт, Мак-Мердо, австралийских – Моусон и Дейвис – выполняли исследования метеорологи, геологи и геофизики из СССР. Участие СССР в Междунар. антарктич. гляциологич. проекте (МАГП) включало сверхглубокое бурение льда на станции «Восток» в рамках научно-технич. сотрудничества с Францией и США, радиолокационные измерения толщины льда с самолёта, систематич. снегомерные съёмки, а также комплексные гляциологич. исследования в санно-гусеничных походах. В 1975 началась реализация программы «ПОЛЭКС–Юг», направленной на освоение ресурсов Юж. океана. Проведена экспедиция по сов.-амер. проекту «Полынья Уэдделла-81». Основой для получения данных о природе А. по-прежнему оставалась сеть постоянно действующих науч. станций. В апр. 1988 в строй вступила первая зимовочная геологич. науч. станция «Прогресс».

В 1990-х гг. в результате сокращения финансирования произошёл спад рос. исследований в А.: уменьшилась численность личного состава экспедиций, закрылся ряд науч. программ, законсервированы науч. станции и полевые базы. В 1992 на основе архива рос. океанографич. данных совместно с Ин-том полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (Германия) был издан «Гидрографический атлас Южного океана». Одним из крупнейших событий в океанологии было создание первой рос.-амер. дрейфующей н.-и. станции «Уэдделл-1» (открыта 12.2.1992 на льдине в юго-зап. части м. Уэдделла). В соответствии с постановлением Правительства Рос. Федерации (1998) науч. исследования в Антарктике с 1999 проводятся в рамках подпрограммы «Изучение и исследование Антарктики» Федеральной целевой программы «Мировой океан». Бурное развитие совр. методов исследований привело в нач. 21 в. к обновлению науч. программы изучения А. как элемента глобальной системы мониторинга и прогноза состояния окружающей среды. Характерной чертой является укрепление междунар. сотрудничества. Проводятся геолого-геофизич. работы в горах на междунар. геотраверсах: ANTALIT в районе ледников Ламберта и Эймери и GEOMOD в центр. части Земли Королевы Мод. В оазисе Бангера собрана уникальная для А. по представительности и полноте коллекция колонок с непрерывными разрезами донных отложений мощностью до 13,8 м. Высокое междунар. признание получила реализация проекта сверхглубокого бурения на станции «Восток» (глубина в 1998 составила 3623 м – мировой рекорд для сплошных льдов) и комплексные палеогеографич. исследования ледяного керна, позволившие детально реконструировать историю климата и атмосферы Земли на протяжении 420 тыс. лет, выделив в них четыре ледниковых периода и пять межледниковий, включая 11-ю морскую изотопную стадию. В районе станции «Восток» открыто огромное подледниковое озеро.

К числу наиболее значимых междунар. проектов и программ относятся также Глобальная система наблюдений за уровнем моря (GLOSS); Программа изучения кайнозойской стратиграфии континентальной окраины Антарктиды (ANTOSTRAT); Программа исследования озонового слоя над Антарктикой (TRACE); Программа наблюдений за биологией морских антарктич. экосистем (BIOMASS); Антарктич. сеть геофизич. наблюдений (AGONET) и др.