ЯКУ́ТИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

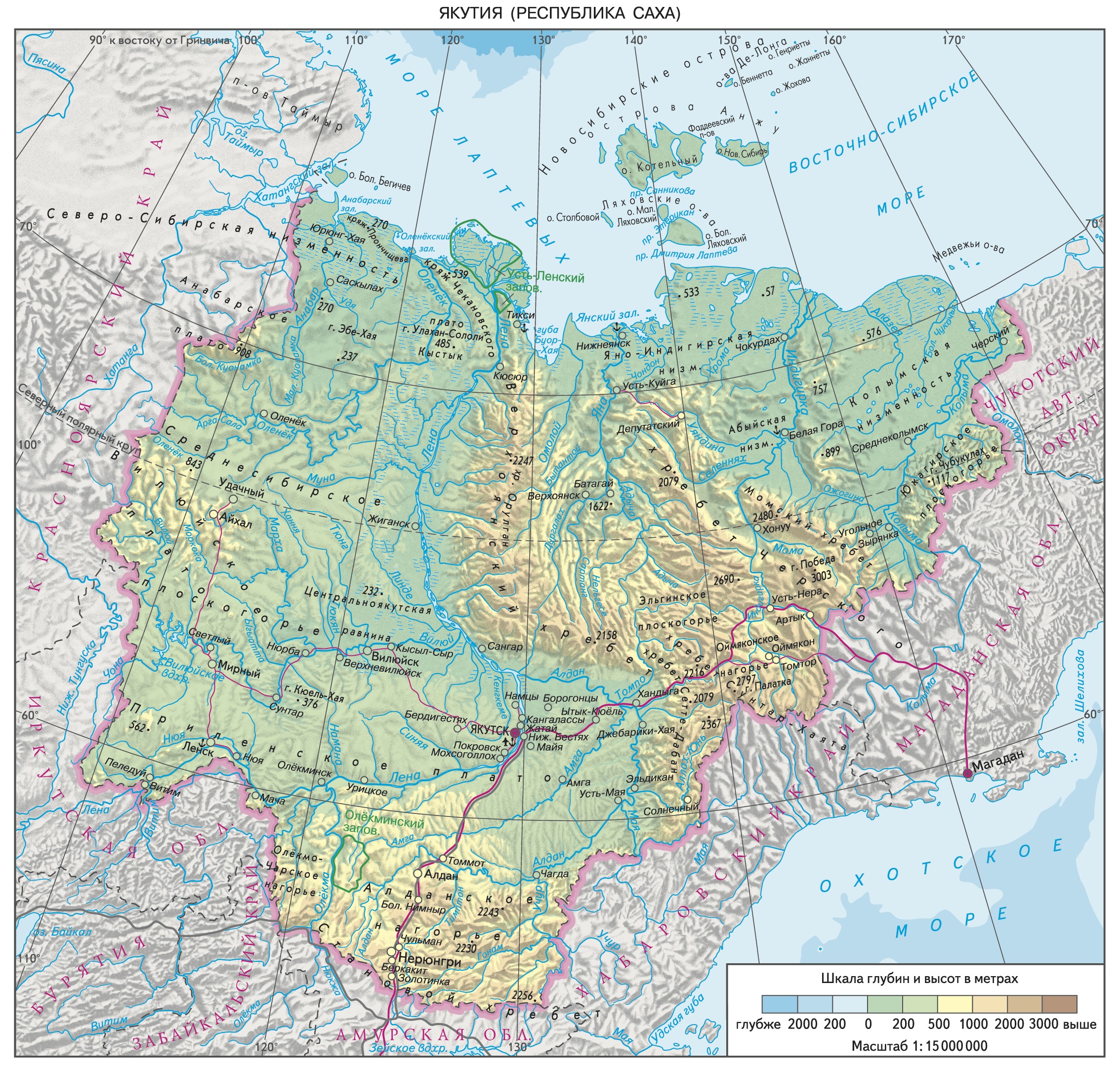

ЯКУ́ТИЯ (Республика Саха), субъект Рос. Федерации. Расположена на северо-востоке Азиатской части России. Включает Новосибирские, Большой и Малый Бегичевы, Медвежьи и др. о-ва. На севере омывается морями Лаптевых и Восточно- Сибирским Северного Ледовитого океана. Пл. 3083,5 тыс. км2. Нас. 959,7 тыс. чел. (2016; 487,3 тыс. чел. в 1959; 1081,4 тыс. чел. в 1989). Столица – Якутск. Адм.-терр. деление: 34 района (улуса; в т. ч. 4 национальных), 2 гор. округа; 13 городов, 42 посёлка гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти республики определяется Конституцией РФ и Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия) 1992. Высшими органами гос. власти в республике являются Гос. собрание (Ил Тумэн), Глава Республики Саха (Якутия), иные органы в соответствии с республиканской конституцией и законодательством республики. Гос. собрание (Ил Тумэн) – парламент Республики Саха (Якутия) – это представительный и контрольный орган гос. власти, постоянно действующий высший и единственный орган законодат. власти республики. Состоит из 70 нар. депутатов: 35 избираются по одномандатным избират. округам, 35 – по республиканскому избират. округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избират. объединениями. Глава Республики – высшее должностное лицо. Избирается на 5 лет гражданами на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании (с правом одного переизбрания). Он возглавляет систему исполнит. органов гос. власти республики и определяет её структуру, осуществляет общее руководство деятельностью правительства республики, выполняет др. функции.

Природа

40% территории расположено за Полярным кругом. Береговая линия довольно изрезана. Крупные заливы моря Лаптевых – Анабарский, Оленёкский, Янский, губа Буор-Хая, бухта Нордвик; Восточно-Сибирского м. – Колымский. Проливом Дмитрия Лаптева материковая часть отделена от Новосибирских островов.

Рельеф

Больше 2/3 территории занимают горы и плоскогорья. На западе простирается Среднесибирское плоскогорье, ограниченное на севере Северо-Сибирской низменностью, на востоке Центральноякутской низменностью. К востоку от долины р. Лена расположена система высокогорных хребтов: Верхоянский хребет, Сетте-Дабан, Сунтар-Хаята, Черского хребет (выс. до 3003 м, гора Победа – высшая точка Я.), Момский хребет, между ними – Янское плоскогорье, Эльгинское и Нерское плоскогорья, Оймяконское нагорье. На северо-востоке – Яно-Индигирская низменность, Колымская низменность и Абыйская низменность, Юкагирское плоскогорье. В юж. части простираются Приленское плато, Олёкмо-Чарское нагорье, Алданское нагорье. На крайнем юге возвышается Становой хребет.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Зап., центр. и юж. части территории Я. относятся к древней Сибирской платформе, фундамент которой выступает на поверхность на юге и северо-западе Я. в пределах Алдано-Станового щита, Анабарского щита и в своде Оленёкского поднятия. На остальной части платформы фундамент перекрыт чехлом Лено-Енисейской плиты (мелководно-морские и континентальные отложения, отчасти вулканиты основного состава, среднего – верхнего рифея и венда – фанерозоя). Мощность осадочного чехла достигает 4–8 км и более в Тунгусской и Вилюйской синеклизах, Лено-Хатангском прогибе, которые разделяются и обрамляются Анабаро-Оленёкской, Алданской и Непско-Ботуобинской антеклизами. На юге, вблизи активизированного в мезозое Станового мегаблока Алдано-Станового щита, выделяются небольшие рифтогенные впадины (Чульманская, Токинская и др.).

С юго-запада (сев. часть Патомского нагорья) в пределы платформы вдаются структуры Байкало-Патомской складчатой области. Крайние сев. районы Я., её сев.-вост. часть, Ляховские о-ва и б. ч. Новосибирских о-вов принадлежат Верхояно-Чукотской складчатой области, которая отделена от древней платформы Предверхоянским краевым прогибом. Близ границы Я. с Магаданской обл. и Хабаровским краем – фрагмент мелового Охотско-Чукотского вулканоплутонического пояса. От устья р. Лена в юго-вост. направлении протягивается сейсмич. пояс Черского (сильные землетрясения в 1927 в низовьях р. Лена и в 1971 у границы Я. с Магаданской обл.).

Я. располагает огромным по объёму и уникальным по составу потенциалом минерально-сырьевой базы. Республика занимает 1-е место в РФ по запасам алмазов, сурьмы, урана, олова; велики также запасы золота, железных руд, углей. Месторождения алмазов (коренные и россыпные), относящиеся к Якутской алмазоносной провинции, локализуются на западе. Запасы сурьмы заключены в комплексных золотосурьмяных (Сарылах, Сентачан и др.) и золоторудных с сурьмой месторождениях. В 18 золотоурановых месторождениях Эльконского урановорудного р-на сосредоточено св. 50% общероссийских запасов урана (наиболее крупное – Дружное). Коренные и россыпные месторождения олова расположены в Северо-Янском (крупные коренные Одинокое, Депутатское; россыпи ручья Одинокий, р. Тирехтях и др.) и Южно-Янском (Алыс-Хая, Бургачан и др.) оловоносных районах. Известно св. 700 россыпных и св. 50 коренных месторождений золота; осн. коренные – золотомышьяковистое Нежданинское; золотосурьмяные Сарылах, Сентачан, Кючус; золотокварцевые Бадран, Дуэт; золотосульфидные Куранахского рудного поля; золотомедно-порфировое Рябиновое. Железорудные районы локализуются гл. обр. на юге Я. (весьма крупные месторождения – Горкитское, Таёжное, Десовское, Тарыннахское и др.). Залежи свинцово-цинковых руд представлены серебросодержащими месторождениями Верхоянской провинции (Прогноз, Верхне-Менкеченское, Мангазейское и др.) и собственно полиметаллич. объектами Сете-Дабана (Сардана, Уруй). Наиболее крупные запасы руд редких металлов и РЗЭ связаны с массивами ультраосновных щелочных пород (Томтор и др.). Запасы серебра сконцентрированы в золото- и оловорудных, комплексных серебро-полиметаллич., золотосурьмяных, собственно серебряных месторождениях (Купольное).

Многочисл. месторождения каменных и бурых углей принадлежат наиболее освоенному Южно-Якутскому угольному бассейну, а также Тунгусскому угольному бассейну, Ленскому угольному бассейну, Зырянскому угольному бассейну. Месторождения нефти, горючего газа и конденсата б. ч. сосредоточены на юго-западе Я. – в Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции, а также в Западно-Вилюйской области той же провинции; наиболее крупные: Чаяндинское – уникальное по запасам свободного газа, Талаканское, Среднеботуобинское, Верхневилючанское, Тас-Юряхское. Также имеются месторождения руд вольфрама, висмута; флогопита, апатита, графита, природных строит. материалов, камнесамоцветного сырья (Чароит, Сиреневый Камень, на границе с Иркутской обл.) и др.

Климат

В Я. климат резко континентальный, на островах – субарктический и арктический. Зима продолжительная, суровая, малоснежная с антициклональным режимом погоды. Ср. темп-ра января от –26 (–30) °C на севере и островах до –45 (–55) °C на остальной территории (в районе Верхоянск – Оймякон находится один из полюсов холода Сев. полушария с абсолютным минимумом темп-ры –68 °C). В горах наблюдается температурная инверсия. В холодное время года преобладает штилевая погода, особенно в центр. части. Во время сильных морозов часто образуются «морозные» (т. н. печные) туманы, гл. обр. вблизи селений, где в результате сжигания топлива в воздух попадает много ядер конденсации. Зимних осадков мало (20–25% от годового количества). Число дней со снегом 200–210 на юге и в центре, 260–280 – на островах. Высота снежного покрова 15 см в низовьях р. Лена, 20–25 см – в центр. части, до 120 см и более – в горах.

Лето короткое, но тёплое и засушливое. В период белых ночей длительность светового дня 20 ч (Якутск). Ср. темп-ра июля на побережье и островах 2–4 °C, в сев. части 12–15 °C, в центр. части 18–19 °C (макс. 38 °C). Максимум осадков летом выпадает в июле – августе. Годовое количество осадков составляет 150–250 мм, в горах 400–700 мм и более. Вегетац. период от 60–90 сут на севере до 120–130 сут в центр. части и на юге. Распространена многолетняя мерзлота, на севере – сплошная (мощность 400–500 м), на юге – прерывистая; макс. мощность – 1500 м (в долине р. Марха, притока р. Вилюй).

Совр. оледенение – гл. обр. в хребтах Черского, Сунтар-Хаята, Чибигалахский, Орулган; 485 ледников, пл. 13 км2. На островах Де-Лонга 15 ледников. Площади ледников сокращаются, скорость отступания превышает 2 м в год. Лавиноопасные районы – хребты Сунтар-Хаята, Сетте-Дабан, Черского, Становой.

Внутренние воды

Все реки Я. (св. 700 тыс.) принадлежат бассейну Сев. Ледовитого океана. Более 60% территории приходится на бассейн р. Лена (осн. притоки – Вилюй, Алдан с р. Амга, Олёкма), впадающей в море Лаптевых наряду с реками Анабар, Оленёк, Омолон, Яна. К бассейну Восточно-Сибирского м. относятся реки Индигирка и Колыма. В моря ежегодно сбрасывается ок. 900 км3 пресной воды. Для рек характерны высокие весенние паводки и длительная низкая зимняя межень. Продолжительность ледостава 7–9 мес, мощность льда до 3 м. Характерны наледи (тарыны), на северо-востоке их насчитывается до 2729 (общая пл. 5409 км2). Крупнейшая в мире наледь Улахан-Тарын находится на р. Мома, притоке р. Индигирка (пл. св. 100 км2, длина ок. 40 км, мощность льда до 8 м). На р. Вилюй – Вилюйское водохранилище.

В Я. озёра (более 800 тыс.) преим. термокарстовые, расположенные на низменностях, а также лагунные, старичные, тектонические, карстовые. Заозёренность в отд. районах превышает 40%. Наиболее крупные озёра – Моготоево, Бустах, Нерпичье, Большое Морское, Ожогино, Сулунтах, Чукочье, Ниджили, Большое Токо. Болота занимают примерно 5% площади.

Почвы, растительный и животный мир

На крайнем севере (на о-вах Де-Лонга) господствует арктич. пустыня с фрагментарной растительностью, южнее (на островах Анжу, Ляховские и на побережье) – арктич. тундра. Растит. покров мозаичен. Пятнистые и полигональные мелкотравные тундры сочетаются с кустарничково-травянисто-зеленомошными, пушицево-кочкарными и полигонально-валиковыми болотами на торфяно-глеезёмах. В береговой зоне распространены низинные болота и солончаковые луга на маршевых почвах. Узкая полоса лесотундры с лиственничными рединами, островами ерниковых тундр, обилием бугристых сфагновых болот сменяется к югу таёжными лесами, зап. часть которых занимает самое сев. положение в Евразии. Господствует лиственница Гмелина (81,9%), значительно меньше сосны (7%), много вторичных берёзовых лесов. В подзоне сев. тайги представлены редкостойные лиственничные леса на глеево-таёжно- мерзлотных почвах в сочетании с кочкарными моховыми, осоково-пушицевыми болотами на торфяно-болотных почвах. В бассейне р. Оленёк на карбонатных породах появляются сухие, толокнянково-лишайниково-зеленомошные лиственничные леса на карболитозёмах (дерново-перегнойно-карбонатных почвах). В среднетаёжной подзоне лиственничные леса имеют более высокую продуктивность, значительно участие сосновых, берёзово-травяных с аласами и лиственнично-еловых лесов. Из кустарничков – брусника, багульник, толокнянка и пр. Почвы мерзлотно-таёжные палевые, местами осолоделые. В центр. части Я. широко распространены аласы со злаково-степными лугами, по днищам – с болотно-луговыми сообществами или галофитами. Почвы чернозёмно-луговые с пятнами солончаков и солонцов. На высоких террасах крупных рек – развеваемые пески (тукуланы). На Лено-Амгинском междуречье сочетание аласных луговых степей и островных берёзовых лесов (чаранов) напоминает лесостепи.

40% площади Я. занимают горы, в которых тип высотной поясности чётко коррелирует с высотой и ориентировкой хребтов. В нижнем поясе представлены редкостойные леса из лиственницы Каяндера с подлеском из кедрового стланика, ольховника, берёзки Миддендорфа на подбурах, сменяющиеся выше поясом из кедрового стланика, местами ерника с участками кобрезников на грубогумусных подбурах. Выше 800–1200 м распространены тундры лишайниковые, кустарничковые, каменистые на литозёмах в сочетании с гольцами и гляциально-нивальными комплексами. На юж. склонах нередко встречаются остепнённые лиственничники и участки степей с господством пырея, степной осочки, мятлика, ковыля, лапчатки и пр. на криоаридных почвах. По долинам – тополёво-чозениевые леса и болота. На юге в горах появляются (кроме лиственницы Гмелина) пихта, ель аянская, в стланиковом ярусе – золотистый рододендрон.

В тундре обитают песцы, олени, волки, многочисленны лемминг, тундряная куропатка, полярная сова, встречаются розовая чайка и белый журавль (стерх), нередки белые медведи. На о. Котельный – лежбища моржей. В прибрежных водах водятся полупроходные рыбы (нельма, муксун, ряпушка), служащие кормом для нерпы, нарвала, белухи. В тайге обычны медведь, лисица, рысь, росомаха, лось, северный олень, кабарга, соболь, белка, горностай; редко встречается снежный баран (чубук). Из птиц – беркут, кречет, ястреб, рябчик, орлан-белохвост, тетерев, глухарь и др. На степных участках – суслик. В летний период на водно-болотных угодьях Яно-Колымского региона наблюдается обилие местной водоплавающей дичи, пролётных и залётных особей. В Я. насчитывается 200 видов пролётных птиц, 48 – зимующих, 39 – залётных. В реках и озёрах водится 50 видов рыб (сиг, ленок, нельма, голец, омуль, ряпушка и пр.). Акклиматизированы американская норка, ондатра, лесные бизоны, овцебыки.

Состояние и охрана окружающей среды

На значит. территории экологич. ситуация удовлетворительная, в районах разработок полезных ископаемых (алмазов, золота, угля и пр.) очень напряжённая из-за высокого загрязнения атмосферного воздуха (особенно при преобладании антициклональной погоды), воды, почвенно-растит. покрова. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 359,0 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников – 286,6 тыс. т, от автомобильного транспорта – 72,4 тыс. т (2015). По сравнению с 2014 произошло уменьшение выбросов от стационарных источников на 6,7% за счёт снижения сжигания попутного нефтяного газа. В ряде городов снизился уровень загрязнения, в т. ч. ср. концентрация аэрозолей металлов (медь, железо, свинец и пр.).

Забор воды из природных водных источников составляет 220 млн. м3, сброс загрязнённых сточных вод в поверхностные водные объекты – 85 млн. м3 (2015). Увеличился объём сброса сточных вод в поверхностные водные объекты за счёт предприятий горнодобывающей пром-сти, особенно в бассейнах рек Алдан, Вилюй, Лена. Очистных сооружений недостаточно. Многие участки рек вблизи городов и крупных посёлков отнесены к категориям «грязные» или «очень грязные» (р. Алдан у г. Томмот, р. Тимптон у пос. Нагорный, р. Амга у пос. Амга, р. Вилюй у пос. Марха, р. Индигирка у пос. Чокурдах и др.) вследствие повышения содержания фенолов, меди, ртути и пр. В ряде озёр (Лено-Амгинское междуречье, вблизи г. Якутск), используемых для питьевых целей, превышены нормативы по взвешенным веществам до 21 ПДК, по цветности – до 3 ПДК и более. Используется привозная вода. В целом по республике только 40% вод относится к качественным питьевым. Происходит отчуждение земель из-за увеличения площадей хвостохранилищ, вскрышных пород, отвалов. Отмечается увеличение площади нарушенных с.-х. земель. От 40 до 60% лугов и пастбищ сбиты и деградированы из-за перевыпаса. Ежегодно уменьшается оленеёмкость пастбищ на 2–3%, сокращаются их площади (в 2010-е гг. занимали 26,1% территории) и поголовье оленей (за последние 5 лет на 22,3%). Освоение аласов активизировало термокарстовые процессы, усилило процессы аридизации, на поливных землях происходит накопление солей, местами – заболачивание.

Ежегодно горят леса, нередки нашествия шелкопрядов и чехлоносок. Сократилась численность белки, лисицы, зайца-беляка, глухаря, рябчика, но возросло количество волков, борьба с которыми не всегда бывает результативной. Успешно проведена акклиматизация лесных бизонов и овцебыков, их поголовье выросло на 5% и 20,8% соответственно. Расширился ареал и увеличилась численность канадского журавля, сапсана, малого лебедя, белого журавля (стерха).

Охраняемые природные территории занимают 29,8% пл., среди них – Олёкминский заповедник, а также Усть-Ленский заповедник и природный парк Ленские Столбы (оба – в списке Всемирного наследия).

Население

Якуты составляют 49,9% нас. Я., русские – 37,8%, эвенки – 2,2%, эвены – 1,6%, юкагиры – 0,1%; на северо-западе (Анабарский р-н) живут долганы (0,2%), на северо-востоке (Нижнеколымский р-н) – чукчи (0,1%). Проживают также украинцы, татары, буряты и др.

С нач. 1990-х гг. демографич. ситуация характеризуется снижением численности населения (примерно на 170 тыс. чел. в 1991–2003), гл. обр. за счёт миграц. оттока (сохраняется с нач. 1990-х гг.; 56 на 10 тыс. жит., 2015) в осн. из сев. районов. С 2003 отмечен рост численности (почти на 10 тыс. чел. в 2003–16) за счёт естеств. прироста (8,6 на 1000 жит., 2015, 7-е место в РФ). Рождаемость 17,1 на 1000 жит. (8-е место), смертность 8,5 на 1000 жит. (6-е место); младенческая смертность 7,6 на 1000 живорождённых. Доля женщин 51,5%. В возрастной структуре доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) составляет 24,7% (в среднем по РФ 18,0%), старше трудоспособного возраста – 15,8% (24,6%). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 70,3 года (мужчины – 64,9, женщины – 75,8). Ср. плотность нас. 0,3 чел./км2 (одна из самых низких в РФ); значит. часть населённых пунктов приурочена к местам добычи минер. ресурсов, св. 30% жит. проживает в столице. Доля городского нас. 65,4% (2016). Наиболее крупные города (тыс. чел.): Якутск (303,8), Нерюнгри (57,8).

Религия

На территории Я. зарегистрированы 76 православных организаций, принадлежащих Якутской епархии (образована в 1993), в т. ч. 3 монастыря (2 мужских и 1 женский); 48 протестантских организаций разл. деноминаций [евангельские христиане (34 местных и 1 централизованная – Ассоциация церквей евангельских христиан), христиане веры евангельской (8), адвентисты (4), пятидесятники (1)]. Действуют также 5 организаций традиционной религии якутов, в т. ч. Централизованная религиозная орг-ция Республики Саха (Я.) Аар Айыы итэҕэлэ; 7 мусульманских, по 4 организации у католиков и Новоапостольской церкви, 2 буддистские, по 1 организации у старообрядцев, иудеев, Армянской апостольской церкви, последователей веры Бахаи.

Исторический очерк

К древнейшим археологич. памятникам региона (ок. 300 тыс. лет назад) относится стоянка Диринг-Юрях на р. Лена (Хангаласский р-н). Комплексы раннего палеолита известны также на Ср. Лене, среднего – на р. Вилюй. Поздний палеолит представлен янской (47–27 тыс. лет назад; Яно-Индигирская и Колымская низменности), чиркуоской (50–35 тыс. лет назад; верхнее течение Вилюя) культурами, дюктайской культурой; мезолит – сумнагинской культурой (9–5-е тыс. до н. э.; бассейны рек: Анабар, Оленёк, Средняя и Нижняя Лена, Яна, Индигирка, Колыма; до о. Жохова в Восточно-Сибирском м.). В неолите развиваются сыалахская культура, белькачинская культура, ымыяхтахская культура, появляются наскальные росписи. На Средней и Нижней Лене, Амге, Олёкме, Вилюе, Яне, Колыме открыты погребения и могильники (трупоположения).

Эпоха раннего металла представлена улахан-сегеленняхской (2-е тыс. до н. э.; территория Юж. и Зап. Я., сопредельные земли), усть-мильской (в т. ч. трупосожжения; сер. 2-го – 1-е тыс.; к югу от Полярного круга, единично в низовьях Лены, Индигирки, Колымы, верховьях Яны), сугуннахской (пережиточной ымыяхтахской; 1-е тыс. до н. э. – сер. 1-го тыс. н. э.; земли севера Я.) культурами. Известны металлургич. горны, формы, льячики, слитки бронзы, многочисл. наскальные изображения. Для раннего железного века выделяют неск. керамич. комплексов (фиксируются до Полярного круга), хронология которых неясна (в рамках 7 в. до н. э. – 5 в. н. э.), на Средней и Нижней Лене известны вытянутые и скорченные трупоположения. Находки металлич. изделий этих эпох (наконечники копий, стрел, мечи, ножи, топоры-кельты, котёл из бронзы, подвески и др.) редки.

Для 6–13 вв. н. э. на юге региона отмечено влияние степных скотоводческих культур. В 14–16 вв. на землях Центр. Я. и в бассейне Вилюя распространяется кулун-атахская культура, сложившаяся на основе традиций выходцев из Юж. Сибири и Центр. Азии при участии местного населения, что стало основой формирования якутов, утверждения в регионе производящего хозяйства (табунное коневодство, разведение крупного рогатого скота), в т. ч. за Полярным кругом.

Проникновение русских на территорию Я. началось с нач. 17 в. В 1623 отряд промысловика П. Пянды впервые встретился с якутами и «якутским царём» Тыгыном. В 1630 отряд А. Добрынского и М. Васильева добрался до Вилюя и спустился по нему до устья, летом 1631 в Я. побывал отряд енисейского атамана И. А. Галкина. В 1632 отрядом казаков под команд. П. И. Бекетова основан острог «на Лене реке» (будущий Якутск; в 1634 перенесён атаманом Галкиным выше по течению реки, в 1643 воеводой П. П. Головиным на совр. место). На протяжении 2-й четв. 17 в. якуты неоднократно поднимали вооруж. восстания против рус. отрядов (1633, 1634, 1636–37, 1639, 1642). В 1630–1640-х гг. установлена система сбора ясака, складывались ясачные волости, которые с 1720-х гг. объединялись в улусы. В 1638 был образован Якутский у., воеводам которого подчинялись все территории, исследованные рус. землепроходцами в регионе. С 1650-х гг. рус. крестьяне развивали земледелие. С сер. 17 в. Я. являлась местом ссылки (гл. обр. политической). В 1677–78, после представления якут. знати царю Фёдору Алексеевичу, приняты указы, допускавшие тойонов к участию в рассмотрении споров между ясачными людьми (1677) и к участию в сборе ясака (1678). В 1680 ряд представителей якут. знати (Мазары Бозеков, Чука Капчиков и Чугун Бодоев) были официально признаны князцами (в дальнейшем их состав пополнялся).

Территория совр. Я. входила в состав Сибирской губернии (1708–64, с 1724 – её Иркутской пров.) и Иркутской губернии (1764–1805). В 1775–83 там существовала Якутская пров., в состав которой входили Алданское воеводство, Верхневилюйское, Олёкминское, Жиганское, Верхоянское, Среднеколымское комиссарства. В 1783 Якутская пров. была преобразована в Якутскую область, просуществовавшую до 1796. В 1796–1805 б. ч. территории совр. Я. входила в Якутский у. В 1803 в Якутском у. было образовано 7 комиссарств: Амгинское, Верхневилюйское, Жиганское, Зашиверское, Олёкминское, Среднеколымское, Удское. В 1805–1920 территория совр. Я. входила в состав Якутской обл., в 1920–22 – Якутской губернии.

С 1714 активизировалась миссионерская деятельность РПЦ в регионе, приведшая к массовой христианизации населения Я. во 2-й пол. 18 в. – 1820-х гг. Депутат от якут. улусов Софрон Сыранов участвовал в работе Уложенной комиссии 1767–1768/69. В 1768 была учреждена ярмарка в Якутске.

С нач. 20 в. формировалась нац. якут. интеллигенция, в янв. 1906 действовал Союз якутов во главе с В. В. Никифоровым. В 1907–12 появились периодич. издания. В окт. 1907 в доме Никифорова создан Инородческий клуб, в 1910 возник Кружок любителей якут. литературы. 25–31.8(7–13.9).1912 в Якутске прошёл Инородческий съезд.

В дек. 1920 делегаты 8-го Всерос. съезда Советов С. М. Аржаков, Г. С. Ефимов, В. Д. Виленский в Наркомате по делам национальностей впервые выдвинули вопрос о создании якут. автономии. 14.10.1921 Якут. губернский ревком создал Комиссию по разработке конституции, декларации прав и обязанностей трудящихся и определению границ будущей республики под председательством П. А. Ойунского; 23 окт. комиссия приняла проекты, утверждённые Якут. губернским бюро РКП(б) в окт. – нояб. 1921. 17.1.1922 Коллегия Наркомата по делам национальностей внесла во ВЦИК проект решения об образовании Якут. АССР.

Постановлением Президиума ВЦИК от 27.4.1922 образована Якут. АССР, территориальную основу которой составила Якутская губ. Уезды были переименованы в округа, в 1922 образован Ленский округ (14.12.1925 включён в состав Олёкминского округа). В 1922–23 осн. задачей руководства республики было завершение Гражд. войны 1917–22 и борьбы с отрядами белых войск на её территории. Постановлением Президиума ВЦИК от 4.4.1923 Охотский у. был возвращён из Якут. АССР в Камчатскую губернию. Летом 1923 вся Я. полностью перешла под контроль сов. органов власти. Были образованы новые округа: Булунский (16.6.1924) и Алданский (6.8.1925). Начиная с 1920-х гг. получила развитие пром-сть, гл. обр. угольная, горнорудная, лесная, золоторудная. Статус городов получили Томмот (1925), Алдан (1939), Мирный (1959), Ленск (1963), Нерюнгри (1975), Удачный (1987), Нюрба и Покровск (оба 1997).

В 1930 округа упразднены, введено районное деление. Постановлением Президиума ВЦИК «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» от 10.12.1930 отд. территории Якут. АССР были переданы вновь образованным нац. единицам: т. н. Тупиковский туземный р-н в бассейне рек Нюкжа и Олёкма – Витимо-Олёкминскому нац. округу; часть тунгусской полосы по левому берегу р. Аллах-Юнь, районы р. Нера, притоков Колымы по Коркодон включительно, верховья рек Омолон и Индигирка с притоками и система р. Мая – Охотскому национальному (Эвенскому) округу; Хатанго-Анабарский р-н – Таймырскому нац. (Долгано-Ненецкому) округу [см. в ст. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ]; Вост. тундра с границей по правому берегу р. Алазея (возвращена Якут. АССР постановлением Президиума ВЦИК от 10.5.1931) и Зап. тундра, районы среднего и нижнего течения р. Омолон – Чукотскому нац. округу (см. в ст. Чукотский автономный округ). Кроме того, районы в верхнем течении рек Тымптон и Алдан, а также по течению р. Гыным, верховьям рек Сутам и Учур отошли в Дальневосточный край; земли в бассейне рек Нижняя Тунгуска и Чуна – в Восточно-Сибирский край. В 1930–50-х гг. важную роль в экономич. развитии Я. сыграла деятельность Дальстроя. В 1939–46 в Якут. АССР вновь существовал Алданский округ. Во 2-й пол. 20 в. Я. стала центром добычи алмазов. Открыто движение по ж.-д. линиям Тында – Беркакит (1979), Беркакит – Нерюнгри (1984).

27.9.1990 ВС Якут. АССР принял декларацию «О государственном суверенитете Якутской-Саха Советской Социалистической Республики», в соответствии с ней принято новое название республики. Законом от 16.10.1991 учреждён пост президента (8.6.2012 официально заменён на должность Главы Республики; в 1991–2002 – М. Е. Николаев; в 2002–10 – В. А. Штыров; с 2010 Е. А. Борисов, с 2014 Глава Республики). Постановлением ВС Якутской-Саха ССР от 27.12.1991 название республики изменено на Республика Саха (Якутия). 4.4.1992 принята Конституция Республики Саха (Якутия). Постановлением ВС Республики Саха (Якутия) от 12.10.1993 термин «район» заменялся традиционным для Я. равнозначным понятием «улус», законом Республики Саха (Якутия) от 6.7.1995 восстановлено традиц. название низшей адм.-терр. единицы – «наслег». С 2000 Я. в составе Дальневосточного федерального округа. Открыто движение по ж.-д. линиям Нерюнгри – Томмот (2004), Томмот – Нижний Бестях (2014; рабочее).

Хозяйство

Я. входит в Дальневосточный экономич. р-н, является одним из наиболее развитых регионов рос. Дальнего Востока, одним из важнейших ресурсных регионов. Объём пром. продукции более чем в 26 раз превышает объём с.-х. продукции (2015). Я. занимает лидирующие позиции в РФ по добыче алмазов (св. 95% рос. и ок. 25% мирового объёма добычи); на её долю приходится св. 50% рос. добычи руд сурьмы, ок. 10% – золота, ок. 5% – угля, св. 1,5% – нефти; св. 10% рос. произ-ва бриллиантов.

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2014): добыча полезных ископаемых 44,5, транспорт и связь 10,1, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 7,5, строительство 6,8, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 6,3, образование 5,3, здравоохранение и социальные услуги 4,7, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 4,3, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,0, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство 2,3, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 1,7, обрабатывающие производства 1,6, др. виды деятельности 0,9. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2015): частная 71,3, муниципальная 12,2, гос. 8,0, обществ. и религ. организаций (объединений) 5,2, прочие формы собственности 3,3.

Экономически активное нас. 501,0 тыс. чел., из них в экономике занято св. 90% (2015). Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): образование 13,5, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 11,9, транспорт и связь 10,4, добыча полезных ископаемых 9,4, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство 8,8, строительство 7,9, здравоохранение и социальные услуги 7,5, операции с недвижимым имуществом 6,6, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 6,5, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 3,9, обрабатывающие производства 3,7, др. виды деятельности 9,9. Уровень безработицы 7,3%. Денежные доходы на душу населения 37,8 тыс. руб. в месяц (10-е место в РФ; 2015; 124,2% от среднего по РФ); 18,9% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

Объём пром. продукции 599,3 млрд. руб. (2015); из них 83,7% приходится на добычу полезных ископаемых, 10,9% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 5,4% – на обрабатывающие производства. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): пищевкусовая пром-сть 21,4, произ-во стройматериалов 14,8, произ-во кокса и нефтепродуктов, химич. пром-сть 10,2, машиностроение 7,9, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная пром-сть, полиграфич. деятельность 5,6, металлургия и произ-во готовых металлоизделий 4,1, др. отрасли 36,0.

Добывают нефть (св. 9 млн. т, 2015; в осн. на Талаканском и Тас-Юряхском, а также Среднеботуобинском и Чаяндинском нефтегазоконденсатных месторождениях), природный газ (ок. 2,0 млрд. м3; Средневилюйское, Мастахское, Среднетюнгское газоконденсатные месторождения и др.; к 2018 компанией «Газпром» планируется начало пром. добычи на Чаяндинском месторождении), газовый конденсат. Ведущие компании: «Сургутнефтегаз» (б. ч. объёма добычи нефти), «Якутская топливно-энергетическая компания» (б. ч. объёма добычи природного газа). В гор. округе Якутск – газоперерабатывающий завод компании «Сахатранснефтегаз» (планируется строительство 2-й очереди).

Добыча угля (св. 15 млн. т, 2015) ведётся гл. обр. на Нерюнгринском (ок. 70% добычи в Я., действует одноим. разрез), Джебарики-Хаинском (шахта «Джебарики-Хая»; с 2017 начата добыча открытым способом) и Эльгинском (с 2011) каменноугольных месторождениях, Кангаласском буроугольном месторождении (одноим. разрез); действуют Нерюнгринская и Эльгинская обогатит. фабрики. Осн. угледобывающая компания – «Якутуголь» (в составе компании «Мечел»).

Планируется строительство рудников и горно-металлургич. комбината на базе месторождений Эльконского урановорудного р-на (холдинг «Атомредметзолото»).

Произ-во электроэнергии 9,0 млрд. кВт·ч (2015). Осн. генерирующие мощности: каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука [в его составе – Вилюйская ГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2, суммарная установленная мощность 680 МВт; «Якутскэнерго») и Вилюйская ГЭС-3 (Светлинская ГЭС, св. 275 МВт; АЛРОСА)], Нерюнгринская ГРЭС (570 МВт, вместе с Чульманской ГРЭС образуют филиал «Дальневосточной генерирующей компании» мощностью 618 МВт; находится в единой энергетич. системе Дальнего Востока), Якутская ГРЭС (368 МВт; «Якутскэнерго»), Мирнинская ГРЭС (48 МВт, резервная; «Якутскэнерго»). Готовится к пром. пуску (намечен на осень 2017) 1-я очередь Якутской ГРЭС-2 (ок. 200 МВт). Функционируют также св. 100 дизельных электростанций (общая установленная мощность св. 210 МВт), Талаканская газотурбинная электростанция (96 МВт; на одноим. месторождении, для обеспечения потребностей нефтедобычи) и др. На базе действующих энергетич. мощностей сформированы 4 изолированных энергорайона (Центральный, Западный, Южно-Якутский и Северный).

Алмазодобывающая пром-сть (ок. 37 млн. кар, 3,8 млрд. долл. США, 2015) занимает ведущее место в экономике Я. Ведущая компания – АЛРОСА (г. Мирный; один из мировых лидеров добычи алмазов). В её составе горно-обогатит. комбинаты: Айхальский (трубки «Айхал», «Юбилейная», «Комсомольская»), Нюрбинский (месторождения Нюрбинское и Ботуобинское), Мирнинский (трубки «Мир» и «Интернациональная», россыпные месторождения Водораздельные галечники, Ирелях, Горное, а также техногенное хвостохранилище фабрики № 5), Удачнинский (трубки «Удачная» и «Зарница», россыпи Делювиальная, Ручей Пироповый), предприятие «Алмазы Анабара» (россыпи Моргогор, Исток, Холомолох и др.). В Якутске и др. населённых пунктах действует ряд предприятий по огранке алмазов, произ-ву бриллиантов (на сумму ок. 92 млн. долл. США, 2015) и ювелирных изделий (св. 1,6 млрд. руб.; в т. ч. на экспорт).

Важную роль играет золотодобывающая пром-сть (ок. 25 т, 2015); осн. районы добычи – Оймяконский, Алданский, Олёкминский, Усть-Майский и Нерюнгринский. Подземным способом разрабатываются месторождения Куранахского рудного поля, Бадран, Самолазовское, Межсопочное, Таборное, Сарылах, Сентачан (на двух последних также добывают руды сурьмы) и др. Ведущие предприятия: «Алданзолото ГРК» (в составе компании «Polyus Gold International»), «Нерюнгри-Металлик» (подразделение междунар. компании «Nordgold»; также ведёт строительство рудника на месторождении Гросс), подразделения холдинга «Селигдар» («Селигдар», «Золото Селигдара», «Рябиновое», «Лунное»), группа компаний «Западная Голд Майнинг Лтд», Рудник «Дуэт». Добычу россыпного золота ведут артели старателей «Новая», «Пламя», «Хоту» и др. Предприятия «Сарылах-Сурьма», «Звезда» (оба – в структуре концерна «Геопромайнинг») ежегодно производят 22–24 тыс. т сурьмы (в пересчёте на 30%-ный сурьмяной концентрат).

Готовятся к пром. разработке (сер. 2017) месторождения полиметаллич. руд Сардана (группа «Сумма») и Верхне- Менкеченское (концерн «Геопромайнинг»), редких металлов и РЗЭ Томтор (дочерняя структура компании «ТриАртМайнинг»); к освоению – Нежданинское золоторудное месторождение (совместное предприятие компаний «Полюс Золото» и «Полиметалл»).

Осн. специализация машиностроения – ремонт и обслуживание техники крупных добывающих компаний. Действуют предприятия по произ-ву стройматериалов (жел.-бетон. изделий, теплоизоляц., облицовочных стеновых материалов, в т. ч. из мрамора), металло- (металлоконструкции, стальные резервуары и др.) и деревообработки (в т. ч. пиломатериалы, брус, оконные блоки), пищевкусовой пром-сти (мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочная и рыбная продукция).

Крупные пром. центры: Мирный, Якутск, Нерюнгри, Алдан, Ленск.

Внешнеторговый оборот 3972,6 млн. долл. США (2015), в т. ч. экспорт 3785,6 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них (св. 80), продукция топливно-энергетич. комплекса (ок. 13) и др. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (св. 40), продовольств. товары и с.-х. сырьё (св. 20), продукция химич. пром-сти (ок. 15), металлы и изделия из них (ок. 10) и др.

Сельское хозяйство

Стоимость с.-х. продукции 22,4 млрд. руб. (2015), на долю животноводства приходится ок. 65%. С.-х. угодья составляют 0,5% территории республики (из них пашня – ок. 6%), оленьи пастбища – св. 25%. Ок. 50% посевных площадей занимают кормовые, ок. 25% – зерновые и зернобобовые культуры, ок. 25% – картофель и овощи (табл. 1). Мясо-молочное скотоводство, птицеводство; разводят также свиней, овец и коз (таблицы 2, 3). Оленеводство (единственная отрасль с. х-ва, где заняты практически только коренные малочисл. народы Севера), звероводство (в т. ч. 3,3 тыс. голов серебристо-чёрной лисы, 2015), пушной промысел. Действует св. 110 оленеводческих хозяйств (в т. ч. ок. 50 производств. кооперативов, ок. 40 родовых общин, 2 гос. унитарных предприятия). Св. 80% с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций; св. 10% занимают земли родовых общин, ок. 1% находится в личном пользовании граждан и принадлежит фермерским (крестьянским) хозяйствам. Более 70% зерна (2015), ок. 30% скота и птицы на убой производится в с.-х. организациях; ок. 30% скота и птицы на убой, молока, ок. 25% зерна и овощей, ок. 20% картофеля – в фермерских хозяйствах; ок. 75% картофеля, ок. 65% овощей, ок. 50% молока, св. 40% скота и птицы на убой – в хозяйствах населения.

Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 25,2 | 15,8 | 27,7 | 14,1 | 10,3 | 8,1 |

| Картофель | 64,5 | 65,6 | 71,0 | 89,5 | 70,9 | 72,0 |

| Овощи | 23,9 | 28,6 | 32,0 | 33,6 | 33,7 | 34,7 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 409,3 | 358,3 | 289,7 | 268,2 | 233,7 | 187,2 |

| Свиньи | 112,2 | 65,6 | 51,3 | 34,3 | 30,0 | 23,8 |

| Овцы и козы | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |

| Олени | 361,6 | ... | 165,1 | 144,5 | 200,8 | 165,3 |

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т | 40,6 | 35,5 | 19,0 | 24,3 | 25,2 | 22,2 |

| Молоко, тыс. т | 267,4 | 202,2 | 164,6 | 197,3 | 191,6 | 164,6 |

| Яйца, млн.шт. | 174,1 | 72,1 | 69,3 | 116,4 | 123,6 | 136,4 |

Сфера услуг

Важное значение имеют розничная (оборот 188,5 млрд. руб., 2015) и оптовая (86,5 млрд. руб.) торговля, операции с недвижимым имуществом, разл. бытовые (объём 7,2 млрд. руб.), финансовые (филиалы крупнейших рос. коммерч. банков, а также нац. банки – гл. обр. в городах) и др. услуги; перспективно развитие туризма (культурно-познавательного, экологического, экстремального, охотничье-рыболовного и др.). На территории Я. – св. 200 особо охраняемых природных территорий (в т. ч. 2 заповедника, 6 природных парков), уникальные места добычи полезных ископаемых (кимберлитовая трубка Мир и др.), достопримечательности и музеи Якутска и др. городов.

Транспорт

Св. 90% территории Я. имеет сезонную транспортную доступность. Для обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов арктич. районов важнейшую роль играет завоз необходимых грузов (ок. 2 млн. т, 2016), в осн. по р. Лена (через порт Осетрово в Иркутской обл. и причалы в пос. гор. типа Нижний Бестях), а также Северным мор. путём. Длина железных дорог 525 км (2015). По территории Я. проходят Амуро-Якутская магистраль (Тында – Нижний Бестях), линия Улак – Эльга (построена для вывоза каменного угля с Эльгинского месторождения). Длина автодорог с твёрдым покрытием 11,7 тыс. км. Осн. федеральные автодороги: «Колыма» [Нижний Бестях (Якутск) – Хандыга – Усть-Нера – Магадан], «Лена» (Невер – Якутск), участок Мирный – Якутск проектируемой автодороги «Вилюй» (Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск). Важнейшее значение для региона имеют сезонные дороги (автозимники). Протяжённость внутр. водных путей 21,8 тыс. км (из них ок. 9 тыс. км с гарантированными глубинами); гл. водные артерии: Лена, Алдан, Вилюй, Яна, Индигирка, Колыма. Речные порты: Якутск, Ленск, Белая Гора, Олёкминск, Нижнеянск; на базе ж.-д. станции и причалов в Нижнем Бестяхе планируется создание крупного транспортно-логистич. центра; мор. порт Тикси. Паромная переправа Якутск – Нижний Бестях. Осн. компании: «Ленское объединённое речное пароходство», «Якутский речной порт». Возд. транспорт лидирует по объёмам пассажирских перевозок. Ведущий авиаперевозчик – Авиакомпания «Якутия». Действуют св. 30 аэропортов, в т. ч. международный в Якутске (ок. 900 тыс. пассажиров, 2015), федерального значения в пос. гор. типа Тикси, св. 100 посадочных авиаплощадок. По территории Я. проходит ряд магистральных трубопроводов, в т. ч. нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (г. Тайшет Иркутской обл. – нефтеналивной порт Козьмино, г. Находка Приморского края), газопроводы Тас-Тумус – Берге – Якутск – Мохсоголлох, Кысыл- Сыр – Мастах – Берге – Якутск, Вилюйск – Ленск. Строится (2017; компания «Газпром») газопровод «Сила Сибири» (Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение – Владивосток).

Здравоохранение

Организацию здравоохранения в Я. осуществляет Мин-во здравоохранения Республики Саха (Якутия). В республике функционируют св. 560 больничных учреждений. На 10 тыс. жит. приходится 60 врачей и 135 лиц ср. мед. персонала, 112 больничных коек. Служба скорой мед. помощи республики представлена 44 подразделениями. Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1098,1 случая (29,3% – болезни органов дыхания, 10% – органов кровообращения, 8,9% – органов пищеварения). Осн. природные лечебные ресурсы Я.: углекислые кремнистые железистые гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды минер. источников в верховьях р. Менкече; термальные кремнистые воды в долине р. Олёкма (темп-ра 50 °C), а также сапропелевые и иловые грязи озёр Лебяжье, Евсеевское, Туранах и др. На базе грязевых озёр Абалах и Эвкулан функционируют грязелечебницы в курортных местностях Абалах и Кемпендяй. 13 санаториев, 3 дома отдыха, летние базы отдыха пром. предприятий, турбазы.

Образование. Учреждения науки и культуры

В республике действуют 732 дошкольных учреждения (66 тыс. воспитанников), 636 общеобразовательных учебных заведений (137 тыс. уч-ся), 13 учреждений среднего проф. образования (4,8 тыс. уч-ся), 5 гос. вузов, 485 библиотек, 83 музея. Гл. науч. учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в Якутске (в т. ч. Якут. науч. центр СО РАН). Функционируют также Чурапчинский гос. ин-т физич. культуры и спорта (1999), музеи: Эльгяйский региональный музейно-экологич. центр им. Б. Н. Андреева (1967, совр. статус с 1994), Музей кимберлитов им. Д. И. Саврасова (1974) в г. Мирный, Историко-мемориальный музей в с. Черкёх (1977), Ытык-Кюёльский литературно-худож. музей-заповедник «Таатта» (2001), Музей мамонта (1991) в Якутске и др.

Средства массовой информации

Ведущие республиканские газеты (г. Якутск): «Саха сирэ» (на якут. яз., считается правопреемницей газ. «Манчаары», с 1921; еженедельно, тираж 37 тыс. экз.), «Якутия» (на рус. яз., с 1917; еженедельно, 45 тыс. экз.), издаются правительством республики и распространяются по бесплатной подписке; выходит большое количество районных изданий (с 1930-х гг.). Радиовещание с 1930, телевидение с 1963. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Якутия», региональная Нац. вещательная компания «Саха». Информационное агентство – Якутское-Саха информационное агентство (ЯСИА; основано в 1991).

Литература

Лит-ра якут. народа (саха) развивается с 19 в. на якут. яз., а также на рус. яз. на основе богатого фольклора. Решающую роль в становлении якут. лит-ры сыграло введение письменности на основе рус. алфавита (1819–1820). Среди ранних письм. памятников – «Воспоминания» А. Уваровского (1848, изд. в кн. О. Н. Бётлингка «О языке якутов», 1851), эпич. поэма (олонхо) «Кюлкюл Беге и старуха Силлирикээн» (1893–94) сказительницы и фольклориста М. Андросовой-Ионовой. Важную роль в собирании фольклора сыграл Э. К. Пекарский (кн. «Образцы народной литературы якутов», 1907), выступивший также составителем якут. словаря (вып. 1–13, 1907–30). Стих. «Заклинание Баяная» А. Е. Кулаковского (1900) считается первым худож. произведением письм. якут. лит-ры; пронизанные филос. раздумьями поэмы Кулаковского («Сновидение шамана», 1910; и др.) снискали широкую известность. Из ритуальных постановок олонхо сформировалась драма: «Разбойник Манчары» В. В. Никифорова (1908), «Бедняк Яков» А. И. Софронова (1914). Якут. комедия нач. 20 в. представлена творчеством Н. Д. Неустроева, получившего также известность своими бытописательными очерками и рассказами. Лит-ра 1920–30-х гг. пронизана пафосом жизнестроительства, обновления мира; её представители: П. А. Ойунский, С. Р. Кулачиков (Элляй), В. М. Новиков, А. А. Иванов, А. Г. Кудрин, С. С. Васильев, Д. К. Сивцев (драма «Кузнец Кюкюр», 1932), С. С. Яковлев (повесть «Исполнение завещания», 1939) и др. Негативную роль в развитии лит-ры сыграли репрессии, которым подверглись якут. писатели в 1930–50-е гг. Поэзия и драматургия 1940-х гг. пронизаны патриотич. пафосом и обращены к теме Вел. Отеч. войны: творчество Н. Е. Мординова (пьеса «Родина», 1942), В. А. Протодьяконова и др. В 1940–60-е гг. активное развитие получила проза, сформировался якут. роман на социально-психологич. темы: «Молодёжь Марыкчана» (1942) Яковлева, «Весенняя пора» (1944) Мординова; популярность снискали историч. повести И. П. Никифорова, Н. Павлова-Тыыгыта, рассказы Софрона П. Данилова, А. С. Сыромятниковой (повесть «Подруги», 1961), Н. Г. Золотарёва и др. Поэзия 1960–70-х гг. отмечена появлением новых жанров, в т. ч. романа в стихах: «Младший сын» С. С. Васильева-Борогонского (1960), «Солнечная гора» И. М. Гоголева (1962); крупнейшие поэты этого времени – Семён П. Данилов, В. М. Новиков, Н. А. Харлампьева, С. И. Тарасов и др. Широкую популярность снискала драматургия на социальные темы (Гоголев). Значительное расширение тематики отличает лит-ру кон. 20 в., обратившуюся к экологич., социальным, психологич., нравственным проблемам, осмыслению прошлого якутов, в т. ч. историч. событий, связанных с репрессиями против якут. интеллигенции: творчество Л. А. Попова, В. Н. Гаврильевой, С. Т. Руфова, В. С. Яковлева-Далана (роман «Судьба моя», 1994). Крупнейшие писатели и поэты нач. 21 в. – М. Д. Ефимов, П. Н. Тоборуков, Н. Н. Тоборуков, Н. А. Лугинов, О. Г. Сидоров (рассказ «Дерево Тыгына», 2009), А. С. Борисов, Е. П. Неймохов (романы «Алампа», 2006–09, «Мужчина и женщина», 2010).

Архитектура и изобразительное искусство

К древнейшим памятникам иск-ва в Я. относятся восходящие к неолиту орнаментированная керамика (с сер. 2-го тыс. до н. э. встречаются антропоморфные изображения), мелкая каменная пластика, худож. изделия из рога и кости, наскальные изображения (Суруктаах-Хая на р. Марха, у сёл Тойон-Ары, Чуран, Синск и др.; традиция сохранялась до 19 в.). Ср.-век. иск-во развивалось под влиянием с юга, накладывавшегося на местную основу. Традиц. жилище якутов – дерев. юрта, или балаган («буор джие»), с каркасно-рамной конструкцией и жердевыми стенами с саманной обмазкой. Летнее жилище «ураса» – конич. постройка из жердей, крытая берёстой.

С 1630-х гг. строились рус. дерев. зимовья и остроги: Новый Ленский (Якутский), Жиганский (оба 1632), Олёкминский, Вилюйский (оба 1635), Бутальский и Верхоянский (оба 1638); по р. Колыма – Среднеколымский (1643), Нижнеколымский (1644), Верхнеколымский (1647). В 17–18 вв. они регулярно перестраивались (все не сохр.). Последняя башня Якутского острога (1680-е гг.) сгорела в 2002 (воссоздана в 2004). С 17 в. возводились монастыри с дерев. постройками (не сохр.): Спасо-Преображенский мужской в Якутске (1663, закрыт в 1919, возобновлён в 2013), Покровская мужская пустынь (17 в., сгорела в 1724). Сохранились дерев. ц. Спаса Нерукотворного Зашиверского острога (ок. 1700, в 1971 перенесена в историко-архит. музей в пос. Ложок близ Новосибирска), дерев. часовня в Станчике в низовьях Индигирки (18–19 вв.). С 18 в. строились и кирпичные здания: Троицкий собор в Якутске (1707–28; сильно перестроен в 20 в., реставрируется с 2014), ц. Рождества Богородицы типа «восьмерик на четверике» в Якутске (1752–73).

В 19 в. отстраиваются города Вилюйск, Олёкминск, Верхоянск, Среднеколымск; по регулярному плану 1821 – Якутск. Одно из наиболее масштабных зданий Я. в стиле классицизма – гостиный двор в Якутске (1-я пол. 19 в., снесён в 1957). Преим. в русско-византийском стиле построены Спасо-Преображенский собор в Якутске (1838–45, перестроен в 1930-е гг., реставрирован в 1993–2001), Никольская ц. в Якутске (1847–51); также Спасо-Преображенский собор в Олёкминске (1865–70, собор с 1883; верхняя часть восстановлена в 2004–05), ц. Иоанна Предтечи в с. Нерюктяй (1886–89). Большинство зданий до сер. 20 в. возводилось из дерева. Из более 200 дерев. церквей 19 – нач. 20 вв. сохранилось ок. 20, среди них: Мегинская ц. Рождества Богородицы в с. Бютейдях (1820–23), Свт. Николая в с. Хонуу (1851), Атамайская Николаевская в с. Улу-Сысы (1870), Свт. Иннокентия Иркутского в с. Нюя (1884), Качикатская Свт. Николая в с. Кердём (1892–96), Свт. Николая в с. Арылах (1899), Покровская в с. Томтор (1905–1908), Свт. Николая в с. Танда (1908), Спасская ц. в с. Абый (нач. 20 в.). Встречались редкие «круглые» восьмериковые церкви (в с. Эльгяй Вилюйского окр., 1875, не сохр.), многочисл. старообрядческие часовни (в с. Павловск, кон. 19 в.). Более 20 дерев. построек находятся в Черкёхском историко-мемориальном музее (1977; дом Э. К. Пекарского, юрта-школа В. М. Ионова, 1880-е гг.; 5-главая Таттинская ц. Свт. Николая, 1912, мастер В. А. Луковцев; Владимирская ц. из с. Уолба, сер. 19 в.; амбары, мельница, 7-угольная изба-бабаарын, юрта Олонхо, большая ураса). Также сохранилась дерев. застройка кон. 19 – нач. 20 вв. в Якутске (в т. ч. с элементами русского стиля), Верхоянске, Вилюйске, сёлах Амга, Майя, Нижнеколымск, Ытык-Кюёль, пос. Суола и др.

С сер. 20 в. по генпланам, учитывающим специфику сурового климата, обновляются старые (Якутск, планы 1939 и 1959, ин-ты «Ленгипрогор» и «Ленгипрокоммунстрой») и возводятся новые города (Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри и др.) и посёлки (Тикси, с 1933; Айхал, проект 1963–67; и др.), по спец. проектам сооружаются здания, приспособленные к условиям вечной мерзлоты. Первый проф. якут. архитектор – И. Г. Смольков (гл. архитектор Якутска в 1937–59). С 1950-х гг. работали С. В. Данилов, В. С. Петров, И. А. Слепцов, Н. В. Суханов; с 1960–70-х гг. – В. К. Бекетов, Г. У. Герличенов, Д. И. Саввинов, Ю. И. Холмогоров. Среди построек в стиле сов. неоклассицизма: Рус. драматич. театр (1954–57, арх. И. Н. Бондарев), гл. корпус Якут. филиала СО АН СССР (1959; оба – в Якутске).

В кон. 1980-х гг. в Ленском историко-архит. музее-заповеднике «Дружба» в урочище Соттинцы (основан в 1987 под рук. нар. писателя Якутии Д. К. Сивцева – Суорун Омоллоона) возведены реконструкция Ленского острога и копия ц. Спаса Нерукотворного Зашиверского острога (1988). В 1990–2010-е гг. построены новые церкви: Казанской иконы Божией Матери в Нерюнгри (1992–1993), Троицы Живоначальной в Мирном (1996–2000), Покровская ц. в Покровске (2006–07), Св. Серафима Саровского в Удачном (2010–12), Свт. Николая в Вилюйске (2013), Благовещения в пос. Нижний Бестях (2012–16). Среди совр. дерев. церквей: Св. митр. Иннокентия в Ленске (2001), Никольская в Жиганске (2007). Также построены: Свято-Покровский женский мон. (основан в 1998; Покровская ц., 1980), Саха академич. театр им. П. А. Ойунского (2000), Центр якут. духовности «Арчы Дьиэтэ» (2002; все – в Якутске).

В нар. творчестве якутов выделялись изысканная по цвету вышивка (на нац. костюмах, конской сбруе) и ювелирные изделия, украшенные гравировкой и чеканкой. Среди якутов, эвенков, юкагиров, чукчей широко распространилось орнаментирование меховых одежды, обуви, ковров аппликацией, бисером, меховой мозаикой, а с 18 в. – ажурная резьба по мамонтовой и моржовой кости, изготовление шкатулок, мелкая декоративная пластика.

В кон. 19 – нач. 20 вв. в Я. работали иркутский худ. В. Н. Моравский, якут. иконописец-самоучка И. И. Сивцев-Мытыйыкы (1877–1928), в 1912 написавший портрет Л. Н. Толстого, соорудивший и расписавший мн. иконостасы (в т. ч. в Алексеевской ц. в Сыланском наслеге, 1917, разрушена в 1937). Первый проф. художник Я. – И. В. Попов, ученик А. В. Маковского (писал иконы, портреты, бытовые сцены). С 1910–1920-х гг. этнографич. тему в живописи развивал М. М. Носов. С 1930-х гг. работали живописцы П. П. Романов, В. А. Кандинский, театральный худ. Г. М. Туралысов, скульптор П. И. Добрынин. С 1940-х гг. – художники Л. А. Ким, С. Л. Александров, Ф. Т. Павлов, Е. М. Крылов. В 1950–70-е гг. выдвинулись: живописцы А. Н. Осипов, М. В. Лукин, А. П. Собакин, Л. М. Габышев, В. Г. Петров; графики Е. М. Шапошников, Л. М. Неофитов, В. С. Карамзин, Ю. И. Вотяков, М. А. Рахлеева; гравёры Э. С. Сивцев, А. П. Мунхалов, В. Р. Васильев; скульпторы-портретисты К. Н. Пшенников, С. А. Егоров. Среди мастеров косторезного иск-ва – Д. М. Никифоров, И. Ф. Мамаев, А. В. Фёдоров; мастеров миниатюрной костяной скульптуры – Т. В. Аммосов, С. Н. Пестерева, С. Н. Петрова. Среди художников кон. 20 – нач. 21 вв.: Ю. В. Спиридонов, А. Д. Васильев, А. Е. Евстафьев, М. М. Лукина, А. В. Чикачёв.

Музыка

Основа муз. культуры – традиции якутов, русских, эвенков, украинцев, эвенов, татар и др. народов. В кон. 19 в. в Я. появилась русская проф. муз. культура. Сб-ки якут. муз. фольклора опубликованы А. В. Скрябиным (1927), Ф. Г. Корниловым (1936) и др., большой вклад в изучение нар. музыки Я. внесли M. H. Жирков, Г. А. Григорян, С. А. Кондратьев, Э. Е. Алексеев, Ю. И. Шейкин и др. Изучение традиц. музыки координирует Республиканский научно-методич. центр нар. творчества и социально-культурной деятельности им. А. Е. Кулаковского (2000), созданный путём слияния Республиканского центра культуры и иск-ва им. А. Е. Кулаковского и Республиканского Дома нар. творчества (Якутск). Центр устного творчества якутов – героич. эпос олонхо, живая традиция которого сохраняется поныне; звукозапись олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в исполнении олонхосута Г. Г. Колесова (1932–97) осуществлена в 1968 на Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» (Ленинград). В числе знаменитых якут. олонхосутов – М. Н. Андросова-Ионова (1864–1941), Н. А. Абрамов-Кынат (1868–1941), П. В. Оготоев (1910–77), Д. А. Томская-Чайка (1913–2008), П. Е. Решетников (р. 1929), среди самых популярных исполнителей якут. песен – М. К. Попова (1926–2014).

По лит. обработке олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» П. А. Ойунского была создана первая якут. муз. драма «Туйарыма Куо» Д. К. Сивцева с музыкой М. Н. Жиркова, ставшая в свою очередь основой первой нац. оперы «Нюргун Боотур» Жиркова и Г. И. Литинского (1947, Якутск). В опере сохранены особенности эпич. стиля пения дьиэрэтии ырыа, соединённые с требованиями проф. оперной сцены. Во второй нац. опере «Сыгый Кырынаастыр» тех же авторов (либр. И. Д. Избекова и И. Д. Винокурова-Чыгылгана, о борьбе двух враждующих родов; радиопремьера – 1947, Якутск) использованы мелодии стиля дэгэрэн ырыа и авторские мелодии в аналогичной манере. Жирков и Литинский – авторы первых якут. балетов. M. H. Жирков (1892–1951) – первый якут. проф. композитор, сыграл ведущую роль в становлении якут. проф. музыки: кроме опер и балетов, был автором популярных песен и хоров, преподавал, руководил исполнит. коллективами; в 1944–48 в Якутске под его руководством работал Якут. муз. театр-студия.

В дальнейшем создано ещё неск. нац. опер, связанных с историей и фольклором якутов: лирич. опера-легенда «Лоокут и Нюргусун» Г. А. Григоряна (1959), опера о нац. герое 1-й пол. 19 в. «Песнь о Манчары» Э. Е. Алексеева и Г. Н. Комракова (1967), «Красный шаман» Г. И. Литинского (по одноим. поэме П. А. Ойунского, 1967), «Неугасимое пламя» Н. С. Берестова (по повести Ойунского «Сумасшедший Никус», 1974), «Биhик ырыата» («Колыбельная») З. К. Степанова (1985), «Сын Солнца» А. Н. Созонова (о нац. герое Манчары, 1987), «Золотая стрела» (1976) и «Возвращение» (1990) В. Г. Каца, «Сарыал» («Заря», 1983) и детская опера «Саасчана и Сардана» (1995) В. В. Ксенофонтова, сказочно-фантастич. опера «Зелёное волшебство» П. Н. Ивановой (1987). Большинство перечисленных опер, как и оперетта «Цветок Севера» Григоряна (либр. И. М. Гоголева, 1961) и мюзикл «Сказки старика Сэркэн Сэсэна» Степанова, впервые поставлены на сцене Якут. муз. театра. Последний был открыт в Якутске в 1948 как муз.- драматич. театр (с 1957 им. П. Ойунского), в 1971–91 работал как Якут. муз. театр. Кроме того, в 1948 в Якутске были организованы Симфонич. оркестр и Хор радио и ТВ, а также Якут. муз. колледж (уч-ще) им. М. Н. Жиркова – старейшее в Я. муз. учебное заведение (основано как муз.-худож. уч-ще, с 1958 муз. уч-ще). Значит. вклад в инструментальную музыку внесли Г. А. Григорян, Г. Н. Комраков, Н. И. Бажов, Г. И. Литинский и др. композиторы, в ряде сочинений использованы нац. муз. жанры и инструменты, гл. обр. хомус. Концертная импровизация для хомуса с оркестром Берестова впервые исполнена с участием известного хомусиста И. Е. Алексеева (1972). Одно из первых обращений композиторов к шаманской тематике – симфонич. картина «Ритуальный танец шамана» З. К. Степанова (1976). В 1990-е гг. возрос интерес этномузыковедов и композиторов к музыке шаманского обряда, созданы симфонич. поэма «Ойуун» («Шаман») К. А. Герасимова (1991), в которой шаманский напев соединяется с приёмами имитационной полифонии, балет «Бохсуруйуу» («Изгнание злого духа») В. В. Ксенофонтова (Якутск, 1997).

Якутский театр оперы и балета – единственный в Дальневосточном регионе РФ театр такого типа, в нём работали и продолжают работать ведущие дирижёры и певцы республики. Г. М. Кривошапко (1916–2013) – первая в Я. женщина-дирижёр. Крупнейшие инструментальные коллективы Я. – оркестр «Symphonica ARTica» (2012, Якутск) и Гос. концертный оркестр Я. (1991, Алдан), оба – в составе Гос. филармонии Я. (2001, с 2013 им. Г. М. Кривошапко). Филармонич. органные концерты проходят в Римско-католич. церкви (открыта в 2011) в Якутске. В столице функционируют также СК (1979), гос. Высшая школа музыки (1992), Арктический гос. ин-т искусств и культуры (2000), Музей музыки и фольклора народов Я. (1990, с 1999 гос.), Междунар. центр хомуса и варганной музыки народов мира (единственный в мире, 1990). В Якутске проходят междунар. фестивали, в т. ч. конгресс-фестиваль «Хомус (trump) в культурном пространстве мира» (1-й – 1988, 7-й – 2011). Республиканские фестивали: пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола» в Якутске (с 2002, ежегодно), авторской песни «Берег дружбы» в г. Томмот Алданского р-на (с 2007, ежегодно) и др. Со 2-й пол. 2000-х гг. традиции эпоса олонхо поддерживаются на гос. уровне: указами президента Я. были объявлены Десятилетие Олонхо (2006–15), День Олонхо (25 ноября), учреждены республиканский праздник «Ысыах Олонхо» (с 2006, проводится в разных улусах Я., с 2008 ежегодно), Междунар. фольклорный телефестиваль «Культура мира на земле Олонхо» (с 2006), в Якутске созданы Театр Олонхо (2008), Республиканский центр Олонхо (2008), Н.-и. ин-т Олонхо Сев.-Вост. федерального ун-та имени М. К. Аммосова (2010); введён закон «О защите и сохранении эпического наследия коренных народов Республики Саха (Якутия)». Эпос олонхо внесён в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО (2005, 2008).

Театр

Центром театральной жизни является Якутск. Один из старейших коллективов Я. – Саха академич. театр им. П. А. Ойунского; ведёт историю с янв. 1906, когда в Клубе приказчиков показали первую постановку на якут. яз. – спектакль на основе олонхо «Удалой молодец Бэриэт Бэргэн». Самодеят. коллективы состояли гл. обр. из политич. ссыльных. В 1925 создана якут. труппа. Становлению и развитию нац. театра содействовали лит. и сценич. деятели А. И. Софронов, Д. Д. Большев, С. А. Григорьев, Ф. Ф. Потапов, А. С. Борисов и др. В республике также работают Нюрбинский передвижной драматич. театр (1966), Нерюнгринский театр актёра и куклы (1985).