МА́ЛЫЙ КАВКА́З

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

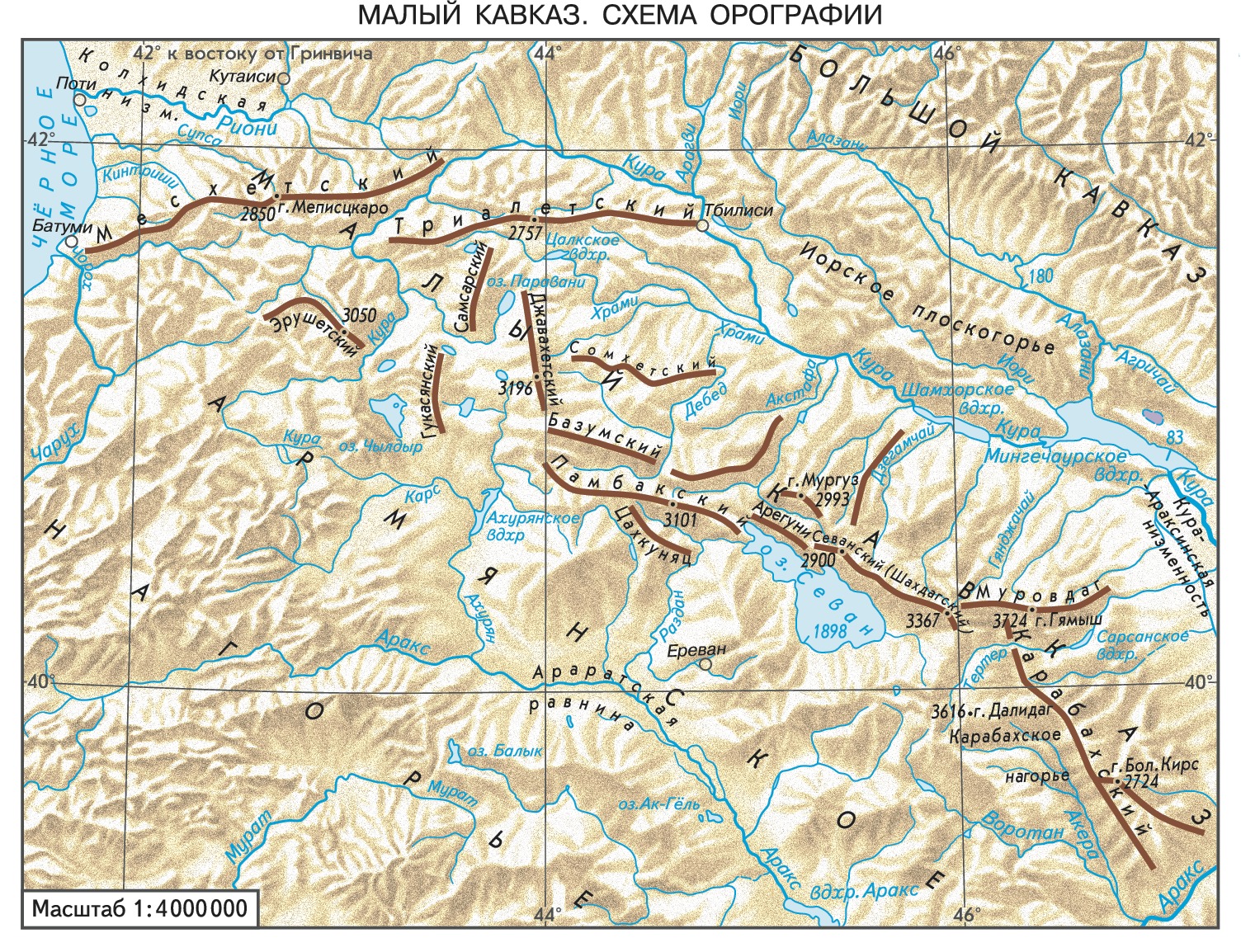

МА́ЛЫЙ КАВКА́З, система складчатых горных хребтов на Кавказе, в Грузии, Армении и Азербайджане. Расположен почти параллельно Большому Кавказу, отделён от него Закавказскими впадинами: Колхидской низменностью на западе и Куринской впадиной на востоке; окаймляет с северо-востока Армянское нагорье. Большой Кавказ и М. К. соединены субмеридиональным Транскавказским поднятием. Длина М. К. ок. 600 км. Выс. до 3724 м (гора Гямыш в хребте Муровдаг).

Рельеф

В системе М. К. – Месхетский, Триалетский (зап. часть), Сомхетский, Севанский (Шахдагский), Муровдаг (центр. часть), Карабахский (вост. часть) и др. хребты, образующие пологую дугу, обращённую выпуклой стороной на северо-восток. Хребты, часто асимметричные, чередуются с межгорными котловинами – Ахалцихской, Аджарской, Ширакской, Лорийской и др. Преобладает тектоноденудационный среднегорный рельеф с густым эрозионным расчленением. Характерны разновысотные (выс. 2400–3400 м) поверхности выравнивания (до 9), резко контрастирующие с узкими крутостенными каньонами (ущелья Боржоми, Тертер и др.), что свидетельствует о неотектонич. поднятиях и омоложении рельефа. В зап. части М. К. встречаются вулканич. формы рельефа: конусы, лавовые потоки, а также вулканич. плато на Триалетском хребте (районы Боржоми и Бакуриани). На наиболее высоких хребтах, особенно на сев. склонах, встречаются палеогляциальные формы рельефа (цирки, кары, морены). На западе широко развиты оползневые и обвальные процессы, на востоке – карстовые. Отмечается сход селей и снежных лавин. Интенсивен поверхностный смыв, особенно в бассейнах рек Дебед и Акера.

Геологическое строение и полезные ископаемые

М. К. в тектонич. отношении представляет собой одноим. складчато-покровную систему, являющуюся звеном Альпийско-Гималайского подвижного пояса и сформированную в кайнозое при закрытии ветви океана Неотетис (см. Тетис). С севера на юг выделяют ряд тектонич. зон. Аджаро-Tриалетская зона сложена вулканогенными и карбонатными породами мела, туфогенно-терригенными и вулканогенными – палеоцена – эоцена, накопленными в широтном рифтогенном прогибе, возникшем в мелу на окраине докембрийского Закавказского массива (в прошлом – микроконтинента в океане); отложения испытали складчатые деформации умеренной интенсивности в конце эоцена с надвиганием на Pионскую межгорную впадину. Aджаро-Tриалетская зона восточнее г. Tбилиси погружается под неоген-четвертичные молассы Куринской впадины. Через центр. часть M. К. простирается Cевано-Aкеринская офиолитовая зона c развитием тектонич. покровов мелового возраста, перекрытых карбонатной толщей мела и вулканогенной – эоцена. Заключит. деформации зоны относятся к концу эоцена, когда на неё на востоке, вдоль хребтов Mуровдаг и Карабахский, оказалась надвинутой с севера Сомхетско-Карабахская зона, представляющая собой приподнятый край Закавказского массива. Юж. часть M. К. в течение палеозоя и почти всего мезозоя принадлежала сев. окраине Иранского массива (микроконтинента) с позднедокембрийским метаморфич. фундаментом. На этом фундаменте залегают мелководно-морские карбонатно-терригенные (девон – нижний карбон) и карбонатные (пермь – триас) отложения; фрагментарно распространены отложения средней и верхней юры, нижнего мела, палеогена. Вся эта область испытала складчатые деформации умеренной интенсивности в конце эоцена. B миоцене в центр. части М. К. образовались наложенные молассовые впадины – Cеванская, Ширакская. B позднем миоцене значит. площади в центр. части M. К. были охвачены мощным наземным вулканизмом, создавшим Джавахетское вулканич. нагорье. Bулканич. деятельность продолжалась до голоцена включительно. По сравнению с некоторыми др. звеньями Альпийско-Гималайского подвижного пояса М. К. характеризуется относительно невысокой сейсмичностью. Катастрофич. землетрясения здесь редки, интенсивность сотрясений не превышает 8 баллов. На карте сейсмич. районирования б. ч. М. К. отнесена к 6–7-балльным зонам.

В М. К. известны месторождения: железных руд (Дашкесанское в Aзербайджане), меди (Алавердское в Армении, Мерисское в Грузии и др.). Выявлены месторождения и проявления руд золота и серебра. Из разл. видов неметаллич. полезных ископаемых особо важное значение имеют бентонит (месторождения Cаригюхское в Aрмении, Aсканское в Грузии) и барит (месторождения Човдарское, Кущинское, Загликское и др. в Азербайджане). Имеются месторождения цементного сырья, гранитов, монцонитов, габбро, вулканич. туфов, туфолав, базальтов и андезитов, перлитов, мраморов, известняков и травертинов, диатомитов, каменной соли, камнесамоцветного сырья (агаты, обсидиан, оникс, яшма, горный хрусталь, аметист, бирюза). Распространены углекислые минер. воды и гидротермы (месторождения Дилижанское в Армении, Боржомское в Грузии и др.).

Климат

М. К. в предгорьях и низкогорьях субтропический (на западе – влажный, на востоке – сухой), в среднегорье – умеренно континентальный с разной степенью увлажнения (к востоку и юго-востоку более сухой). Температурные условия по своим значениям близки данным, характерным для Большого Кавказа. Среднегодовое количество осадков от 4519 мм (близ Батуми, гора Мтирала, на выс. 1200 м – самое влажное место на Кавказе) на западе до 250 мм на востоке и юго-востоке. Снежный покров на выс. 2000 м держится ок. 150 дней.

Реки и озёра

Реки М. К. относятся к бассейнам Чёрного (Риони с левыми притоками, Чорох, Кинтриши и др.) и Каспийского морей. Гл. река – Кура и её правые притоки: Храми, Акстафа, Дзегамчай, Гянджачай, Аракс (с левыми притоками). Реки, особенно в зап. части, отличаются большей водностью (св. 90 л/сек/км2), на востоке – меньшей (2 л/сек/км2), которая с высотой увеличивается местами до 25 л/сек/км2. Значительны гидроэнергетич. ресурсы (потенциальные ок. 1 млн. кВт). Озёр немного. Известны озёра Гёйгёль (длина 2450 м, глубина до 76 м), Паравани и др. На р. Тертер построено Сарсанское водохранилище.

Типы ландшафтов

Типична высотная поясность в распределении почв и растительности. На западе в предгорьях колхидские леса с богатым вечнозелёным подлеском и лианами на краснозёмах и желтозёмах выше 500 м сменяются широколиственными (дубовыми и дубово-буковыми) лесами, выше 1000 м – букняками на бурозёмах, выше 1200–1300 м – елово-пихтовыми лесами (на юж. склонах – сосновыми лесами). Запасы древесины здесь составляют до 2000 м3/га. Верхняя граница леса (2000–2100 м) образована берёзовым и кленовым криволесьем, местами с зарослями рододендрона. Выше распространены субальпийские высокотравные и альпийские низкотравные луга на дерновых альфегумусовых почвах. Продуктивность лугов достигает 2,5–3 т/га. Нивальный пояс развит фрагментарно на отд. вершинах. В предгорьях вост. части М. К. развиты бородачёвые и полынно-бородачёвые степи на тёмно-каштановых почвах, местами полынные и полынно-солянковые полупустыни, сменяющиеся зарослями полуксерофитных кустарников на коричневых почвах. С выс. 500–700 м до 2400 м протягивается лесной пояс с преобладанием бурозёмов. В нижней части (до 1000 м) он представлен редколесьями из фисташки, каракаса и др., широколиственными лесами из дуба иберийского с участием граба и бука, в ср. части преобладают буковые леса и выше 1700 м – леса из дуба восточного. В котловинах на выс. 1400–2000 м распространены злаковые и разнотравно-злаковые степи на каштановых и чернозёмных почвах. С выс. 2000–2300 м (на сев. склонах 1800–1900 м) поднимаются субальпийские луга, сменяющиеся с 2900–3000 м альпийскими лугами с преобладанием белоуса, разнотравья, осок. На юж. склонах широко развиты степи. В богатой флоре М. К. много реликтовых видов и эндемиков (дуб понтийский, берёза Медведева, рододендрон Унгерна, тис ягодный, папоротник тонколистник тунбриджский, османтус привлекательный и др.), внесённых в Красные книги.

Экологические проблемы и охраняемые природные территории

В результате интенсивной хозяйств. деятельности естеств. ландшафты сильно изменены. Значит. часть предгорий на западе используется под плантации чая, цитрусовых, эфирно-масличных культур, на востоке – под виноградники и плодовые сады. Сократились площади лесов, изменился их породный состав, увеличились размеры послелесной кустарниковой и ксерофитной травянистой растительности. Для охраны природы создана сеть особо охраняемых природных территорий, в первую очередь заповедников: Боржомский, Кинтришский и Алгетский (Грузия); Гёйгёльский (Азербайджан) и Дилижанский (Армения). Много памятников природы – Азыхская пещера, ущелье Тертер и др. Живописные природные ландшафты М. К. привлекательны для рекреации, в т. ч. для развития бальнеологич. и климатич. курортов, а также для туризма и горнолыжного спорта (Бакуриани, Цахкадзор и др.).