ЗЕЛЕНОГРА́Д

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

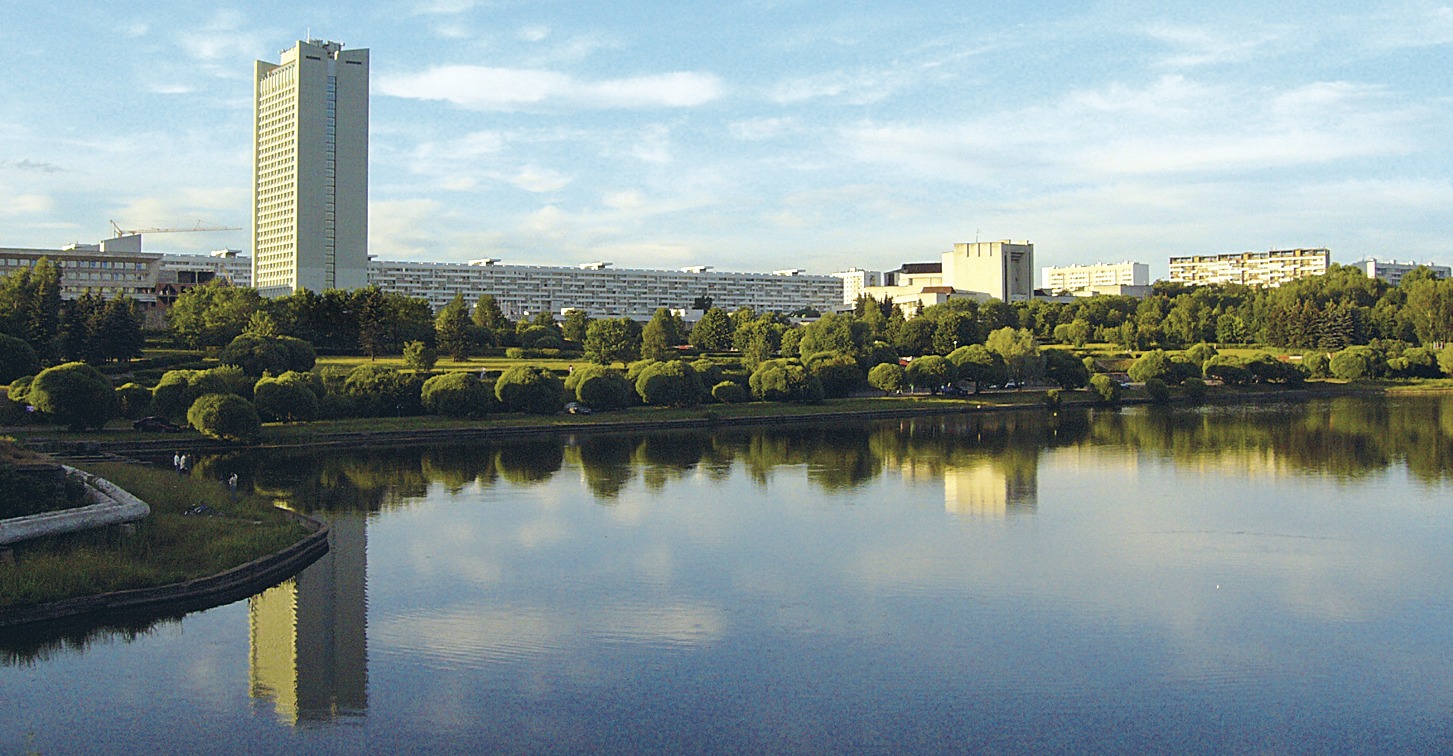

ЗЕЛЕНОГРА́Д, город в России, адм. округ г. Москва. Нас. 216,1 тыс. чел. (2007). Расположен к северо-западу от Москвы, на р. Сходня. Ж.-д. ст. Крюково.

В 1958 СМ СССР принял постановление о строительстве города-спутника столицы близ ст. Крюково между Окт. ж. д. и Ленинградским шоссе; строительство начато в 1960. В 1962 Гос. к-ту по электронной технике поручено создание здесь комплексного центра микроэлектроники (к нач. 1970-х гг. создано 8 крупных институтов с опытными заводами). С 1963 г. Зеленоград.

З. состоит из микрорайонов, разделённых лесопарковыми массивами. Совр. застройка по генплану 1971 (под рук. арх. И. А. Покровского). Создан ряд оригинальных архит. ансамблей и отд. построек, в т. ч. жилой дом «Флейта» (1969, архитекторы Ф. А. Новиков, Покровский и др.), кинотеатр «Электрон» (1966, арх. Ю. П. Гнедовский). Церковь Свт. Николая Чудотворца (1-я треть 19 в.) в быв. дер. Ржавки, храм-часовня Св. Сергия Радонежского (1990-е гг.), ц. Филарета, митр. Московского (1994–1995, арх. Покровский). Среди вузов: Моск. гос. ин-т электронной техники (МИЭТ; 1965), Моск. гос. ин-т делового администрирования (1992; совр. назв. с 1997), Ин-т междунар. бизнес-образования (1992); педагогич. ф-т Московского гос. педагогич. ун-та. Гос. историко-краеведч. музей (1969; совр. назв. с 1992). Театр «Ведогонь» (1985).

Один из крупнейших рос. науч.-производств. центров электроники и микроэлектроники (св. 50 науч. организаций и пром. предприятий). Гос. науч. центры РФ: НИИ физич. проблем им. Ф. В. Лукина, «Технологический центр» МИЭТа, Всерос. НИИ физико-технич. и радиотехнич. измерений (пос. Менделеево). Ин-т проблем проектирования в микроэлектронике РАН (1986; совр. назв. с 1998).

Ведущие предприятия: «Ситроникс» (одно из крупнейших рос. высокотехнологичных предприятий; телекоммуникац., компьютерное оборудование и программное обеспечение, бытовая и пром. электронная техника и др.), «НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон"» (один из крупнейших рос. производителей интегральных микросхем высшего уровня сложности и полупроводниковых приборов), науч.-производств. группа «Ангстрем» (в т. ч. интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы), завод «Компонент» (специализир. электронно-вычислит. аппаратура для космич. базирования, радиолокационные спасательные ответчики и эхоответчики, кардиостимуляторы и др.), «Элпа» (один из рос. лидеров по разработке и произ-ву пьезокерамич. материалов и изделий на их основе), НИИ точного машиностроения (спец. технич. оборудование для производства микроэлектронных и полупроводниковых приборов), НИИ материаловедения (спец. материалы для предприятий электронной пром-сти), науч.-производств. центр «Спурт» (системы спутниковой и наземной связи, аппаратура защиты информации), «Оптико-электронные комплексы и системы» (в т. ч. космич. и наземные системы дистанц. зондирования Земли), «ОРГА ЗЕЛЕНОГРАД» (рос.-герм. предприятие; все типы пластиковых карт для телекоммуникац., банковских и идентификац. систем), «Нанотехнология МДТ» (в т. ч. сканирующие зондовые микроскопы и зондовые нанолаборатории) и др.

В З. и окрестностях – памятники Вел. Отеч. войны (в дек. 1941 здесь проходил важный рубеж обороны Москвы), в т. ч. мемориальный комплекс «Штыки» (1974; архитекторы И. А. Покровский, Ю. А. Свердловский, скульпторы Е. А. Штейман-Деревянко, А. Г. Штейман). Близ З. расположен ансамбль усадьбы Середниково: гл. дом с 4 флигелями, скотный двор, ограда и ворота парадного двора (всё – в стиле классицизма, кон. 18 в.), манеж (кон. 19 в.), ц. Свт. Алексия, митр. Московского (1693; приделы нач. 19 в.; колокольня, 1865, арх. П. Е. Баев). В 1829–31 (возможно, в 1832) здесь летом гостил М. Ю. Лермонтов. Ансамбль реставрируется (2007) Нац. лермонтовским центром (создан в Середникове в 1992). В усадьбе Льялово (Морозовка) сохранились: ц. Рождества Богородицы в стиле ампир (1800; трапезная и колокольня, 1872, надстроены в нач. 20 в.), здания конюшни и оранжереи (1910-е гг., арх. А. В. Кузнецов) и пейзажный парк (1910-е гг., садовник А. Э. Регель); в 1950-е гг. возведено классицистич. здание Дома отдыха. Близ с. Льялово расположена стоянка льяловской культуры. В с. Андреевка сохранилась Спасская ц. (1676–78, перестроена в 1902, арх. П. К. Микини).