ВОСТО́ЧНЫЙ САЯ́Н

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

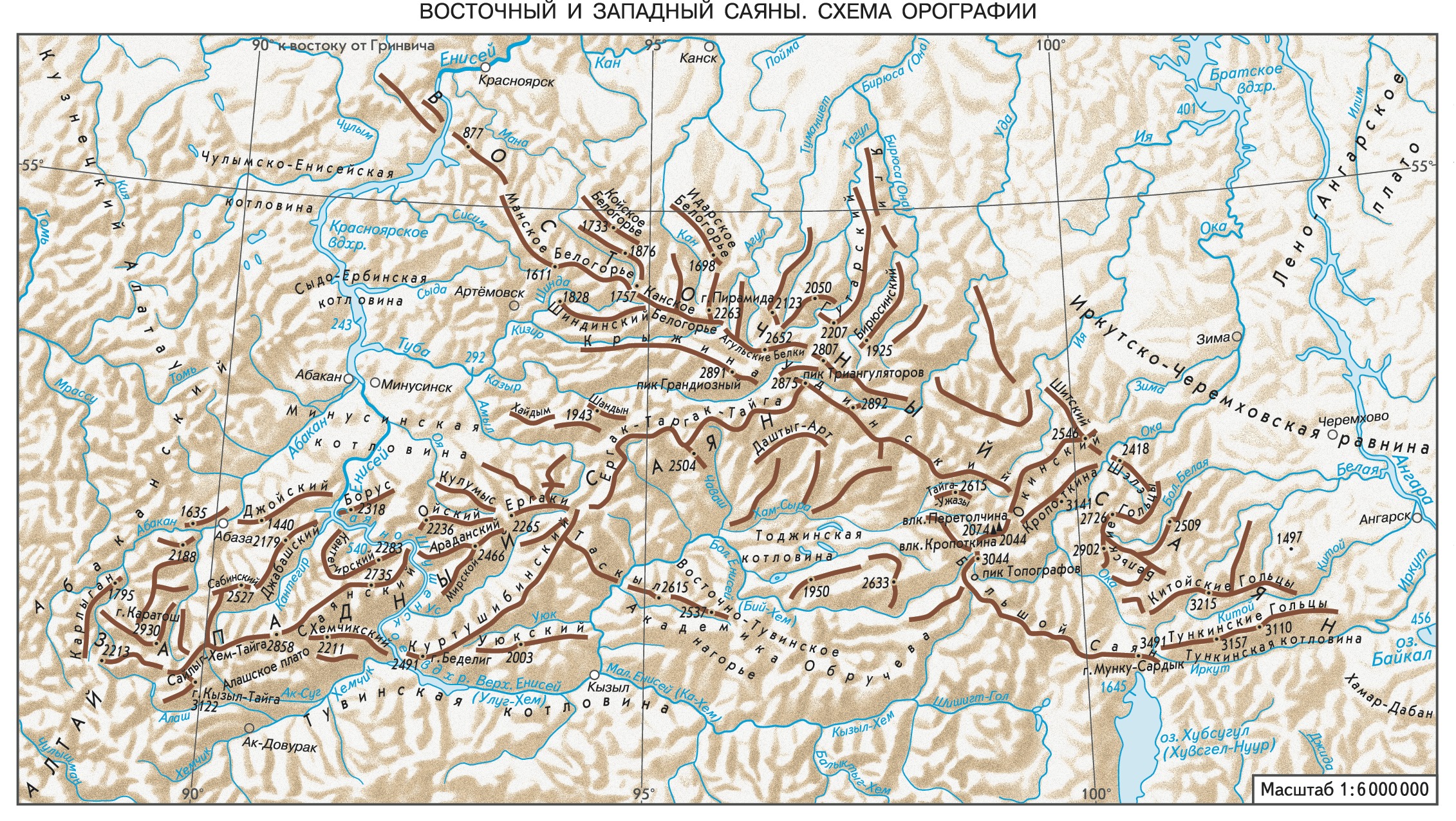

ВОСТО́ЧНЫЙ САЯ́Н, горная система в России, в Красноярском крае, Иркутской обл., Бурятии и Туве. Расположена в горах Юж. Сибири. Протянулась более чем на 1000 км с северо-запада на юго-восток, от левобережья р. Енисей до берегов оз. Байкал.

Рельеф

Различают симметричную зап. и асимметричную вост. части. Осевые хребты на северо-западе представлены сложной системой среднегорных плосковершинных белогорий (Манское, Идарское, Канское и др.) и белков (Агульские), получивших своё название от снежников, сохраняющихся здесь б. ч. года. Западнее и севернее Канского Белогорья преобладают среднегорные (ниже 2000 м) хребты с крутыми и глубоко расчленёнными склонами; превышение вершин над долинами до 1500 м. В юго-вост. направлении возвышаются высокогорные хребты с альпийскими формами рельефа (острые пики, кары, цирки), соседствующие со среднегорными гребневидными хребтами и древними поверхностями выравнивания. В центр. части В. С., на стыке с Зап. Саяном (хребет Ергак-Таргак-Тайга), выделяется крупный высокогорный узел, образованный хребтами Крыжина (2891 м, пик Грандиозный) и Удинским (2875 м, пик Триангуляторов). Вершины хребтов гребневидные с небольшими ледниками и снежниками-перелетками. На склонах развита солифлюкция; в долинах рек, часто троговых, местами каньонообразных, – морозное пучение; на участках моренно-холмистого рельефа – термокарст. Обширные площади занимают курумы. Среди криогенных процессов распространены: морозное выветривание, криогенная сортировка материала (каменные кольца, котлы, многоугольники, пятна-медальоны).

Самые высокие альпинотипные хребты с совр. ледниками образуют на юго-востоке большую орографич. дугу – Окинский хребет (выс. до 2546 м), Большой Саян (3491 м, гора Мунку-Сардык – самая высокая точка В. С.) и Тункинские Гольцы (3110 м), – во внутр. части которой находятся хребет Кропоткина (3141 м), Бельские Гольцы (2902 м) и

Китойские Гольцы (3215 м), имеющие много общего с хребтами Байкальской рифтовой системы. Наряду с резко расчленёнными формами рельефа в бассейне верхнего течения р. Ока встречаются (на выс. 1800–2500 м) обширные участки древнего выровненного рельефа (Окинское плоскогорье и др.), пологонаклонные туфолавовые плато (водоразделы рек Оспа и Китой, Ия и Уда), потоки лавы длиной до 70 км (долина р. Жан-Балык), молодые вулканы (Кропоткина, Перетолчина и др.). В межгорных котловинах (Тункинская и др.) – разл. формы аккумулятивного рельефа, в т. ч. холмисто-моренный. На периферии характерны холмистые низкогорья (выс. 600–800 м) и кряжи.

Геологическое строение и полезные ископаемые

В. С. расположен в пределах палеозойской Алтае-Саянской складчатой области Урало-Охотского подвижного пояса. Представляет собой складчато-покровное горное сооружение, примыкающее к юго-западному краю древней Сибирской платформы. По особенностям геологич. строения и возрасту заключит. складчатости В. С. разделяют на две части – древнюю байкальскую на северо-востоке и более молодую, в осн. каледонскую, на юго-западе, разделённые Главным Саянским разломом. В сев.-вост. части распространены интенсивно дислоцированные архейские и раннепротерозойские гнейсы, амфиболиты и кристаллич. сланцы (слагают Канско-Бирюсинский и Шарыжалгайский выступы – «отторженцы» фундамента Сибирской платформы), а также менее метаморфизованные верхнерифейские вулканогенные и осадочные породы и гранитоиды. В юго-зап. части выделяют Дербинскую зону на севере (образована протерозойскими гнейсами и кристаллич. сланцами) и область каледонской складчатости на юге. В каледонской области архейские гнейсы, прорванные позднерифейскими и палеозойскими гранитоидами, слагают небольшой блок (Гарганскую глыбу), который выступает из-под тектонич. покровов офиолитов, вулканич. пород позднерифейских островных дуг и венд-кембрийских карбонатных толщ. Покровная структура юго-зап. части В. С. возникла в осн. в начале ордовика. В Дербинской зоне в конце протерозоя – начале палеозоя был сформирован Манский прогиб, заполненный вендскими терригенными и кембрийскими карбонатными породами. В девоне территорию В. С. охватило горообразование, которое сопровождалось формированием наложенных межгорных впадин (Рыбинская) и внедрением интрузий гранитоидов повышенной щёлочности. С каменноугольного времени и в течение всего мезозоя и палеогена В. С. представлял собой денудационную равнину (пенеплен). В неогене произошло воздымание горного сооружения, сопровождавшееся широкомасштабными излияниями платобазальтов и образованием вулканич. конусов (вулканы Кропоткина и Перетолчина). В. С. сохраняет тектонич. подвижность. Характерна высокая сейсмичность. Землетрясения многочисленны, интенсивность их может достигать 9 баллов (1800, 1829, 1839, 1950). Обнаружены древние геологич. следы (палеосейсмодислокации) и более сильных землетрясений. В бортах Тункинской впадины, относящейся к Байкальской рифтовой системе, – выходы на поверхность термальных вод.

В В. С. известны месторождения руд железа (Сосновый Байц, Белокитатское, Одиночное, Рудный Каскад, Ирбинское, Табратское и др.), титана (Лысанское, Кедранское), алюминия (Боксонское месторождение бокситов, Боготольское месторождение уртитов и др.), коренного и россыпного золота (крупное Зун-Холбинское месторождение); фосфоритов (Сейбинское, Телекское), мусковита (Гутарское, Недей и др.), флогопита (Караганское, Размановское и др.), кварца (Белокаменское), графита (Ботогольское и др.), хризотил-асбеста (Ильчирское), нефрита (Ботогольское, Оспинское и др.), флюсовых известняков (Кутурчинское), магнезита и талька (Онотское) и многочисл. месторождения природных строит. материалов (Курагинское, Хобокское и др.).

Климат

Климат континентальный на северо-западе и резко континентальный на юго-востоке с продолжительной суровой зимой и прохладным летом, в течение которого выпадает осн. масса осадков. В низкогорьях ср. темп-ры января от –17 до –25 °С, июля – от 12 до 14 °С. Преобладают зап. и юго-зап. ветры. Годовое количество осадков зависит от экспозиции склонов: на зап. и юго-зап. склонах выпадает 800–1200 мм и более; на вост. и юго-вост. склонах – ок. 300 мм. Наибольшая мощность снежного покрова отмечается на стыке Зап. и Вост. Саяна, а также в Тункинских и Китойских Гольцах; здесь же сходят самые мощные лавины. Высота снеговой линии от 2100 м на северо-западе до 2700–3000 м на юго-востоке. Многолетняя мерзлота (мощностью до 600 м) широко распространена в высокогорьях вост. части, а в среднегорьях и в низкогорьях носит островной характер. Известно 107 небольших ледников (гл. обр. каровых и висячих), общей пл. 30,8 км2 (2000). Самый крупный (пл. 1,4 км2) – ледник Авгевича в верховьях р. Большой Енисей; самый длинный (до 2,7 км) – долинный ледник Ячевского на склонах пика Топографов.

Реки и озёра

Речная сеть относится к бассейну р. Енисей. Крупнейшие реки: Туба (с Казыром и Кизиром), Сыда, Сисим, Мана, Кан с Агулом, Бирюса с Тагулом и притоки Ангары (Уда, Ока, Ия, Белая, Китой, Иркут); на юж. склонах берут начало Большой Енисей (Бий-Хем) и его правые притоки (Баш-Хем, Тоора-Хем с Азасом, Хам-Сыра). Большинство рек имеет горный характер (пороги, перекаты, водопады). Падение русла в верховьях нередко превышает десятки метров. В среднегорьях преобладает снеговое питание, в низкогорьях – дождевое. Продолжительность ледостава от 3,5 до 5 месяцев. Широко распространены наледи, особенно мощные (3–10 м) на выс. 1200–1600 м. Все крупные реки обладают большими запасами гидроэнергии. На Енисее – Красноярская ГЭС. Много озёр ледникового генезиса: каровых и моренно-подпрудных. Озёра Медвежье, Хара-Нур, Агульское, Тиберкуль, Гутарские и Можарские привлекают своей живописностью многочисл. туристов.

Типы ландшафтов

Характер высотной поясности ландшафтов чётко коррелирует с высотой, экспозицией склонов и степенью континентальности. Св. 50% территории В. С. покрыто горной тайгой. Преобладают темнохвойные (ель, пихта, сосна кедровая сибирская) леса, среди них – пихтово-кедровые, пихтовые (пихтарники) леса на подбурах иллювиально-железистых и кедровые (кедровники) на подбурах оподзоленных. В заболоченных долинах произрастают еловые леса на торфяно-подзолисто-глеевых почвах и глеезёмах оподзоленных. Светлохвойные леса (лиственница, сосна обыкновенная) характерны для более сухих вост. и юго-вост. районов В. С., где встречаются также сосновые боры. На юж. склонах встречаются т. н. убуры – участки разнотравно-злаковых степей на тёмно-каштановых и чернозёмных почвах. Лиственничная тайга с лишайниковым покровом на северных и травяным покровом на юж. склонах сменяется с высотой лиственнично-кедровыми и кедровыми лесами, образующими верхнюю границу леса на выс. от 1500–1600 м на западе до 1900–2100 м на востоке. Среди высокогорных ландшафтов господствует горная тундра, покрывающая плоские белогорья и высокие плоскогорья. Наиболее распространена кустарниковая и мохово-лишайниковая тундра на литозёмах грубогумусовых. В западной, более увлажнённой части встречается субальпийское редколесье, представленное кустарниковой ольхой, золотистым рододендроном, а на крайнем востоке – кедровым стлаником. Вблизи снежников – редкие, но красочные альпийские луговины. В межгорных котловинах – степи, переходящие с высотой в лесостепи предгорий с сосново-лиственничными лесами на серых лесных почвах.

Наибольшему антропогенному воздействию (вырубки, пожары и др.) подверглись лесные ландшафты низкогорий и среднегорий, особенно в Манском, Койском, Идарском Белогорьях, в сев. отрогах Гутарского хребта, в бассейне р. Бирюса, а также вблизи ж. д. Абакан – Тайшет и шоссейных дорог, что привело к смене коренных лесов мелколиственными и сосново-лиственничными лесами. На местах вырубок активизировались процессы плоскостной и линейной эрозии, отмечается тенденция к уменьшению водности рек, зарождению новых очагов селей и учащению схода лавин. Значительную трансформацию претерпели природные ландшафты в местах разработок полезных ископаемых, особенно россыпных месторождений золота (Зун-Холбинское и др.), где на месте пойменных комплексов формируются своеобразные геотехсистемы с особым режимом функционирования и динамики.

Особо охраняемые природные территории

Для изучения и охраны уникальной природы В. С. создан ряд заповедников и нац. парков. Большой популярностью среди туристов и местного населения пользуется заповедник Столбы вблизи г. Красноярск. На юж. макросклоне Тункинских Гольцов образован Тункинский нац. парк, в рекреационной зоне которого находятся минер. источники (Аршан, Нилова Пустынь) и бальнеологич. курорты. Создан ряд заказников (Тайбинский, Сисимский, Шумакский и др.) для сохранения и восстановления ценных охотничье-промысловых видов (лося, рыси, норки, выдры, кабарги, марала, соболя и др.). Среди многочисленных памятников природы наиболее значимы пещеры (в отрогах Манского Белогорья): Большая Орешная пещера (одна из самых протяжённых в мире в конгломератах), Баджейская и Майская с уникальными натёчными образованиями, а также потухшие вулканы: Уляборский, Хуря-Болдок и др.