ВЕЛИ́КИЕ ОЗЁРА

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

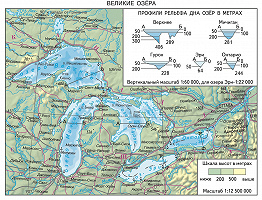

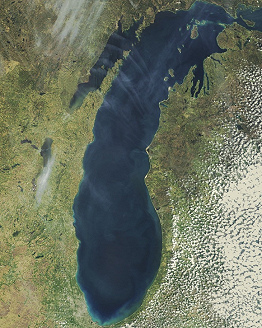

ВЕЛИ́КИЕ ОЗЁРА (Great Lakes), крупнейшая в мире озёрная система в вост. части Сев. Америки, в бассейне р. Св. Лаврентия. Включает пресноводные озё- ра Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио (см. табл. 1). Оз. Мичиган целиком расположено в США, по остальным озёрам и соединяющим их рекам проходит граница между США и Канадой, которой принадлежит ок. 1/3 акватории Великих озёр.

Таблица 1. Основные характеристики Великих озёр

| Озеро | Высота над уровнем моря, м | Объём, тыс. км2 | Площадь, тыс. км2 | Наибольшая глубина, м | Средний период водообмена, годы |

| Верхнее | 183 | 12,2 | 82,4 | 406 | 191 |

| Мичиган | 177 | 4,9 | 58,0 | 281 | 99,1 |

| Гурон | 176 | 3,5 | 59,6 | 228 | 22,6 |

| Эри | 174 | 0,5 | 25,8 | 64 | 2,6 |

| Онтарио | 75 | 1,6 | 19,0 | 244 | 7,9 |

Общая площадь В. о. 244,8 тыс. км2, суммарный объём вод 22,7 тыс. км3 (21% мирового запаса поверхностных пресных вод). Длина береговой линии св. 15 тыс. км. Озёра соединены между собой короткими, порожистыми и многоводными реками: Верхнее и Гурон – р. Сент-Мэрис (длина 112 км); Гурон и Эри – р. Сент-Клэр (43 км), через оз. Сент-Клэр (пл. 1275 км2) и р. Детройт (51 км); Эри и Онтарио – р. Ниагара (54 км), образующей Ниагарский водопад. Из Мичигана в Гурон вода поступает через прол. Макино шириной ок. 3 км. В В. о. впадает неск. сотен небольших рек с общей пл. водосбора 525 тыс. км2, наиболее крупные – Эсканоба, Каламазу, Гранд-Ривер, Маскигон, Манисти, О-Сейбл, Сагино, Моми. Сток озёрных водных масс (210 км3/год) происходит по р. Св. Лаврентия, вытекающей из Онтарио, он регулируется гидроузлом Ирокуа, расположенным между её истоком и устьем крупнейшего её притока – р. Оттава.

Котловины В. о. возникли в результате тектонич. движений, доледниковой речной и ледниковой эрозии. Чаши оз. Верхнее и сев. части оз. Гурон выработаны в кристаллич. породах юж. края Канадского щита Северо-Американской платформы, остальных озёр – в толще палеозойских известняков, доломитов и песчаников платформенного чехла. После сокращения ледникового покрова крутые берега преобразованы волновой абразией. Вдоль мелководных и защищённых от волнения участков побережья сформировались пляжи, валунные и гравелисто-песчаные косы. В сев. части В. о. береговая линия расчленена, берега (выс. до 400 м) скалистые, обрывистые, очень живописные, особенно озёр Верхнее и Гурон. Юж. берега преим. низкие, глинистые и песчаные. Самый крупный остров на всей акватории В. о. – Манитулин пл. св. 1000 км2 (оз. Гурон).

Климат региона В. о. умеренно континентальный. Ср. темп-ры воздуха в январе на оз. Верхнее –8 °С, на юж. берегу Эри –3 °С, в июле соответственно 19 и 22 °С. Осадков 700–800 мм в год.

В питании оз. Верхнее объём атмосферных осадков превышает приток речных вод, поэтому его водная масса наименее минерализована. В водном балансе остальных озёр значительнее роль речного стока и притока вод из расположенных выше озёр. Испарение с поверхности озёр ок. 165 км3/год (на 20% меньше, чем сток в р. Св. Лаврентия). Последние 150 лет амплитуда колебаний уровня воды в В. о. составляет ±2 м, внутригодовые его колебания – не более 0,3 м вследствие регулирования стока гидроузлами. Сгонно-нагонные перекосы водной поверхности достигают 3–4 м (Верхнее, Мичиган). В. о. замерзают гл. обр. у берегов (с декабря – января по март – апрель). В центр. части из-за зимних штормов ледяной покров отсутствует, лишь на Онтарио изредка наблюдается сплошной ледостав. Продолжительность навигации 8–9 мес в году. Подлёдная стратификация водной толщи выражена слабо. Весной и осенью происходит конвективное перемешивание озёрных вод до дна. Ср. темп-ра поверхностных вод в августе 18–22 °С. Воды в озёрах имеют низкую минерализацию (72–232 мг/л) (см. табл. 2).

Таблица 2. Среднемноголетний химический состав вод Великих озёр (мг/л)

| Озеро | Главные ионы | Биогенные элементы | ||||||||

| HCO3 | SO4 | Cl | Ca | Mg | Na | K | SiO2 | N-NO3 | P-PO4 | |

| Верхнее | 50 | 3,2 | 1,9 | 12,4 | 2,8 | 1,1 | 0,6 | - | 0,26 | 0,003 |

| Мичиган | 130 | 15,5 | 6,2 | 32 | 10 | 3,4 | 0,9 | 3,1 | 0,09 | 0,010 |

| Гурон | 95,9 | 17,2 | 6,3 | 28,1 | 6,7 | 3,2 | 0,8 | 2,3 | 0,23 | 0,005 |

| Эри | 112,8 | 25,7 | 24,6 | 37,4 | 8,3 | 11, | 1,2 | 1,5 | - | 0,015 |

| Онтарио | 113,2 | 29,4 | 27,5 | 40,3 | 8,1 | 12,6 | 1,4 | 0,3 | 0,35 | 0,008 |

В Мичигане, Верхнем и Гуроне состав наиболее распространённых видов планктона и бентоса сходен. В фитопланктоне доминируют диатомовые водоросли, из полупогружённых макрофитов – камыш, ежеголовник, тростник, ситняг, из погружённых – харовые и полушниковые водоросли. Зоопланктон состоит преимущественно из босмин, дафний и копепод, зообентос – из олигохет, моллюсков. В Эри и Онтарио в фитопланктоне преобладают цианобактерии, диатомовые, зелёные и динофитовые водоросли, из макрофитов – рогоз, уруть, рдесты, в зообентосе – хирономиды (мотыль). Во всех В. о. водятся корюшка, жёлтый окунь, алозы, светлопёрый судак, в Гуроне, Верхнем и Мичигане – кижуч, чавыча, голец-квистивомер и сиг сельдевидный. На побережье оз. Верхнее – парк штата Такуаменон-Фолс; о. Айл-Ройал (Верхнее) – в составе одноим. нац. парка; между Верхним и Мичиганом – резерват Сеней.

На ГЭС системы В. о. производится 50 млрд. кВт·ч энергии в год. Суммарное водопотребление из В. о. к кон. 20 в. превысило 20 км3/год. От 40 до 70% забираемой из озёр воды расходовалось ТЭС и АЭС, от 20 до 48% – пром. предприятиями, 5–9% – коммунальным хозяйством. Из района г. Буффало вода оз. Эри подаётся по каналу Эри в бассейн р. Гудзон, к г. Нью-Йорк. Для восполнения водных ресурсов В. о. ведётся переброска в оз. Верхнее части стока из речной системы Олбани (бассейн Гудзонова зал.) через озёра Нипигон и Лонг-Лейк.

В. о. соединены с бассейном р. Миссисипи системой судоходных каналов, начинающейся у г. Чикаго на оз. Мичиган; с р. Гудзон – каналом, берущим начало у г. Буффало на оз. Эри. Река Св. Лаврентия вместе с В. о. – важнейший естеств. путь, соединяющий внутр. части США и Канады с Атлантическим ок. Внутр. водный путь В. о. составляет 1870 км благодаря наличию шлюзованных каналов в обход порогов на р. Сент-Мэрис и Ниагарского водопада (канал Уэлленд). После завершённой в 1959 реконструкции каналов, сооружённых в обход порожистых участков на р. Св. Лаврентия, создан водный путь из Атлантического ок. в В. о. протяжённостью 3 тыс. км и глубиной не менее 8 м, доступный для крупных мор. судов. Гл. порты – Дулут, Милуоки, Чикаго, Толидо, Кливленд, Эри, Буффало (США), Тандер-Бей, Гамильтон, Торонто (Канада).

К сер. 20 в. мощное антропогенное воздействие привело к сильному загрязнению и эвтрофикации В. о. (особенно в заливах). Вследствие деградации ихтиофауны из некоторых районов побережий Мичигана, Гурона, Верхнего почти исчезли ранее многочисл. популяции норки и выдры. В тканях рыб отмечаются высокие концентрации ДДТ и ртути. Наименее пострадало от антропогенного воздействия оз. Верхнее, сохранив олиготрофный статус из-за большего размера, замедленности водообмена и невысокой плотности заселения водосбора (4,5 чел./км2). Вода в нём наиболее прозрачна (> 10 м), отличается наименьшим содержанием доступного для фитопланктона фосфора (<3 мг Р/м3), низким показателем биомассы фитопланктона – хлорофилла «а» (<0,4 мг/м3) и наименьшей первичной продукцией органич. веществ (0,7 мг С/м3 в час). Более низкое качество воды – в самом проточном оз. Эри из-за меньших размеров и наибольшей нагрузки его эвтрофной экосистемы загрязняющими веществами сточных вод крупных городов. Экосистема Эри испытала сильнейшее эвтрофирование, но и ранее, чем в других озёрах, наступает её оздоровление благодаря запрету сброса в В. о. недостаточно очищенных сточных вод и наибольшей проточности. Водные массы Мичигана у юж. берегов – мезотрофны, в центр. части – олиготрофны. Видовой состав фитопланктона Гурона характерен для олиготрофных озёр, но воды зал. Сагино сильно эвтрофированы. Прибрежные воды Онтарио эвтрофны и мезотрофны. Будучи замыкающим, оно получает биогенные и токсичные вещества из остальных озёр (за последние годы скорость эвтрофирования заметно понизилась). В 1909 правительства США и Канады подписали соглашения о совместном рациональном использовании водных ресурсов. В последней четв. 20 в. работы по улучшению состояния В. о. активизировались. Для сохранности олиготрофии Мичигана обработанные сточные воды г. Чикаго сбрасывают по судоходному каналу в бассейн р. Миссисипи.