БУТА́Н

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

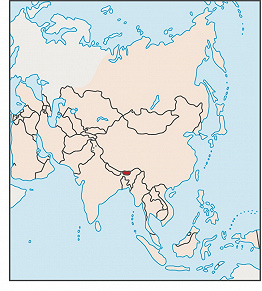

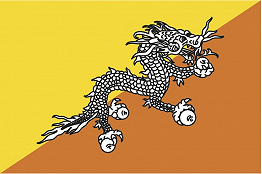

БУТА́Н, Королевство Бутан (на языке дзонг-кэ – Друк-Юл, букв. – Страна Дракона).

Общие сведения

Б. – государство в Юж. Азии. Граничит на северо-западе и севере с Китаем, на юго-западе, юге и востоке – с Индией. Пл. 46,65 тыс. км2. Нас. 779,4 тыс. чел. (2005). Столица – Тхимпху. Офиц. язык – дзонг-кэ (бхотия). Денежная единица – нгултрум. Адм.-терр. деление: 20 дзонгов (табл.).

Таблица. Административно-территариальное деление (2005)

| Дзонг | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

|---|---|---|---|

| Бумтанг | 2992 | 21,7 | Джакар |

| Вангду-Пходранг | 5025 | 34,7 | Вангду-Пходранг |

| Гаса | 4914 | 4,8 | Гаса |

| Дагана | 1534 | 26,8 | Дагана |

| Лхунци | 3462 | 27,8 | Лхунци |

| Монгар | 1969 | 52,5 | Монгар |

| Паро | 2035 | 32,1 | Паро |

| Пемагатшель | 713 | 27,8 | Пемагатшель |

| Пунакха | 1016 | 23,0 | Пунакха |

| Самдруп-Джонгкхар | 2653 | 52,5 | Самдруп-Джонгкхар |

| Бумтанг | 2,49 | 19,0 | Джакар |

| Вангду-Пходранг | 4,18 | 37,6 | Вангду-Пходранг |

| Гаса | 4,09 | 3,7 | Гаса |

| Дагана | 1,28 | 27,5 | Дагана |

| Лхунци | 2,88 | 17,6 | Лхунци |

| Монгар | 1,64 | 44,3 | Монгар |

| Паро | 1,69 | 43,2 | Паро |

| Пемагатшель | 0,59 | 25,2 | Пемагатшель |

| Пунакха | 0,85 | 27,8 | Пунакха |

| Самдруп-Джонгхар | 2,21 | 40,8 | Самдруп-Джонгхар |

| Самци | 1,73 | 70,6 | Самци |

| Сарпанг | 2,05 | 45,6 | Сарпанг |

| Тонгса | 1,82 | 16,0 | Тонгса |

| Трашиганг | 2,17 | 56,2 | Трашиганг |

| Трашиянгси | 1,46 | 20,9 | Трашиянгси |

| Тхимпху | 1,62 | 116,0 | Тхимпху |

| Хаа | 1,32 | 13,5 | Хаа |

| Чиранг | 0,63 | 21,8 | Дампху |

| Чхукха | 1,99 | 88,3 | Чхукха |

| Шамгонг | 2,15 | 21,5 | Шамгонг |

Б. – член ООН (1971), СААРК (Ассоциация регионального сотрудничества Юж. Азии; 1985), МВФ (1981), МБРР (1981), ВТО (наблюдатель).

Государственный строй

Б. – унитарное гос-во. Ограниченная монархия. Не имеет формальной писаной конституции.

В июле 1998 была проведена реформа государственного строя. Король отказался от поста главы правительства, оставив за собой пост главы гос-ва и сохранив полномочия при решении важнейших вопросов, связанных с обеспечением безопасности гос-ва.

Законодат. власть принадлежит королю и парламенту – Нац. собранию (Цонгду). Нац. собрание, с трёхлетним сроком полномочий, включает 150 членов, из которых 105 избираются на всеобщих выборах; 10 мест занимают представители монашества; 35 – лица, назначаемые монархом для представительства гос. и др. светских интересов (министры, члены Королевского совещат. совета, др. офиц. лица). Королевский совещат. совет включает 9 членов: 2 – от монашества, 6 избираются Нац. собранием, председатель назначается королём. Королевский совещат. совет и Совет министров несут ответственность перед Нац. собранием.

Исполнит. власть осуществляют король и Совет министров. Министры избираются Нац. собранием путём тайного голосования, а затем назначаются королём на 5 лет; они могут быть избраны и утверждены королём повторно, но не вправе занимать свои должности более двух сроков подряд.

Деятельность партий и профсоюзов запрещена.

Природа

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые

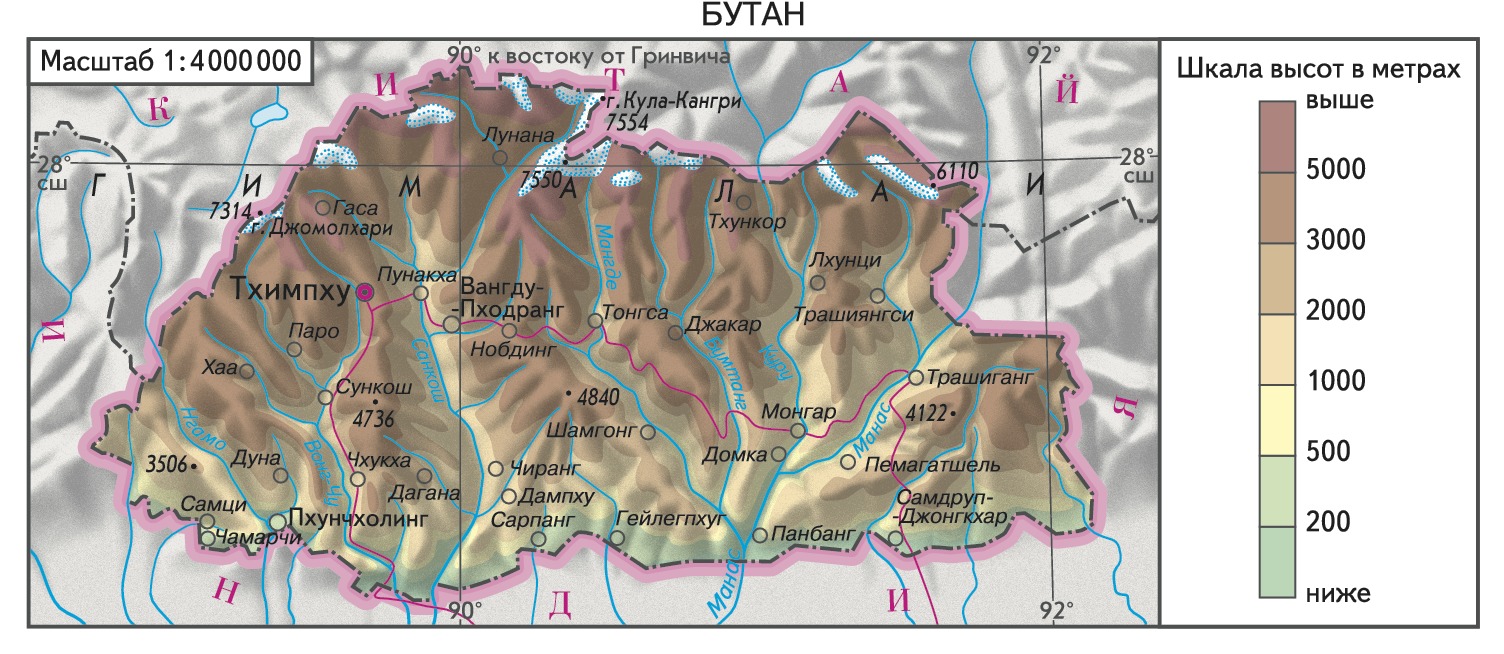

Территория Б. расположена на юж. макросклоне вост. части горной системы Гималаи. Вдоль юж. границы Б. узкой полосой протягиваются подгорные аллювиальные равнины (т. н. дуары). Юж. часть Б. занимают холмистые предгорья, в центр. части расположены субмеридиональные отроги Малых Гималаев выс. до 4840 м, глубоко расчленённые межгорными долинами. На севере – отрог Больших Гималаев (высшая точка Б. – гора Кула-Кангри, 7554 м).

В тектоническом плане территория Б. относится к кайнозойскому Альпийско-Гималайскому подвижному поясу. Известны небольшие месторождения железных, свинцовых и медных руд, каменного угля, слюды, мрамора.

Климат

На б. ч. территории климат муссонный, с летним максимумом осадков, в юж. части жаркий и влажный (осадков в год до 2000–5000 мм, ср. темп-ры зимой 15 °С, летом 30–36 °С); в межгорных долинах – мягкий, умеренно влажный (осадков в год 1000–1500 мм; ср. темп-ры зимой от –4 до –16 °С, летом 15–26 °С). В высокогорьях климат холодный, осадки (ок. 50 мм в год) выпадают в осн. зимой в виде снега. Снеговая линия расположена на выс. 4600 м. 677 горных ледников.

Внутренние воды

Реки бассейна Брахмапутры (Манас, Санкош, Вонг-Чу, Нгамо и др.) в верховьях имеют ледниковое питание, в среднем течении – снеговое и дождевое. В муссонный сезон на реках нередки наводнения. На севере Б. – многочисл. ледниковые озёра.

Почвы, растительный и животный мир

Ок. 65% территории Б. занимают леса, произрастающие до выс. 3300–3800 м. На юге Б. распространены тропич. листопадно-вечнозелёные леса (кастанопсис, шима, древовидные папоротники), местами – участки листопадных саловых лесов. Для центр. части страны на выс. 1800–2600 м характерны леса из вечнозелёных дубов и листопадных пород (клён, берёзы и др.), выше сменяющиеся хвойными лесами (сосна гималайская, ели, тсуга гималайская, пихты). Верхнюю границу леса образуют преим. рододендроны (св. 50 видов) и можжевельники. На высоте 4000–4600 м – альпийские луга. В сев. части Б. распространены гляциально-нивальные ландшафты, занимающие до 10% территории страны. На юге Б. обитают обезьяны (лангуры), слон, карликовая свинья, тигр; в горах – кабарга, мунтжак, гималайский медведь, снежный барс и др. Св. 700 видов птиц. В Б. 9 охраняемых природных территорий общей пл. 12,4 тыс. км2 (2005), в т. ч. заповедник Торса, нац. парки Джигме-Сингай-Вангчук, Джигме-Дорджи.

Население

Осн. население – бхотия, или бутанцы: шарчоп (26%; 2005, оценка), или вост. бутанцы; собственно бхотия, или центр. бутанцы, говорящие на яз. дзонг-кэ (23%); бумтангпа, или кебумтамп, зап. бутанцы (6%). Др. тибето-бирманские народы: кхенг (8%), дакпа (6%), матпа (4%), дзала (3%), гурунг (3%), лепча (2%), куртеоп (2%), ньемпа (2%), непали (0,5%). 8% составляют выходцы из Индии, из которых 6% – ассамцы. Среднегодовой прирост нас. 2,1% при рождаемости 34 и смертности 13 на 1000 жит.; младенческая смертность 100 на 1000 живорождённых (2005). Показатель фертильности 4,8 ребёнка на 1 женщину. Возрастной состав населения: до 14 лет – 39,1%, от 15 до 64 лет – 56,9%, старше 65 лет – 4%. Ср. возраст населения 20,3 года. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 54,4 года (мужчины – 54,7, женщины – 54,1 года). На 107 мужчин приходится 100 женщин (2005). Ср. плотность нас. 16,7 чел./км2. Наиболее плотно заселены юж. равнинные районы и плодородная долина Трашиганг на востоке страны. В городах проживает 21% нас. (2002; 3% в 1970). Крупнейшие города (тыс. чел., 2005): Тхимпху – 69 и Пхунчхолинг – 17; население остальных городов не превышает 10 тыс. чел. Трудоспособное нас. 227,7 тыс. чел. (2001), иностр. рабочие (в осн. непальцы) – 50 тыс. чел. Отраслевая структура занятости: в с. х-ве – 93%, в сфере услуг – 5%, в пром-сти – 2% (2002).

Религия

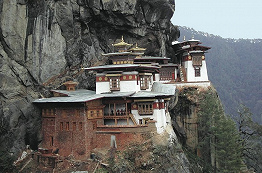

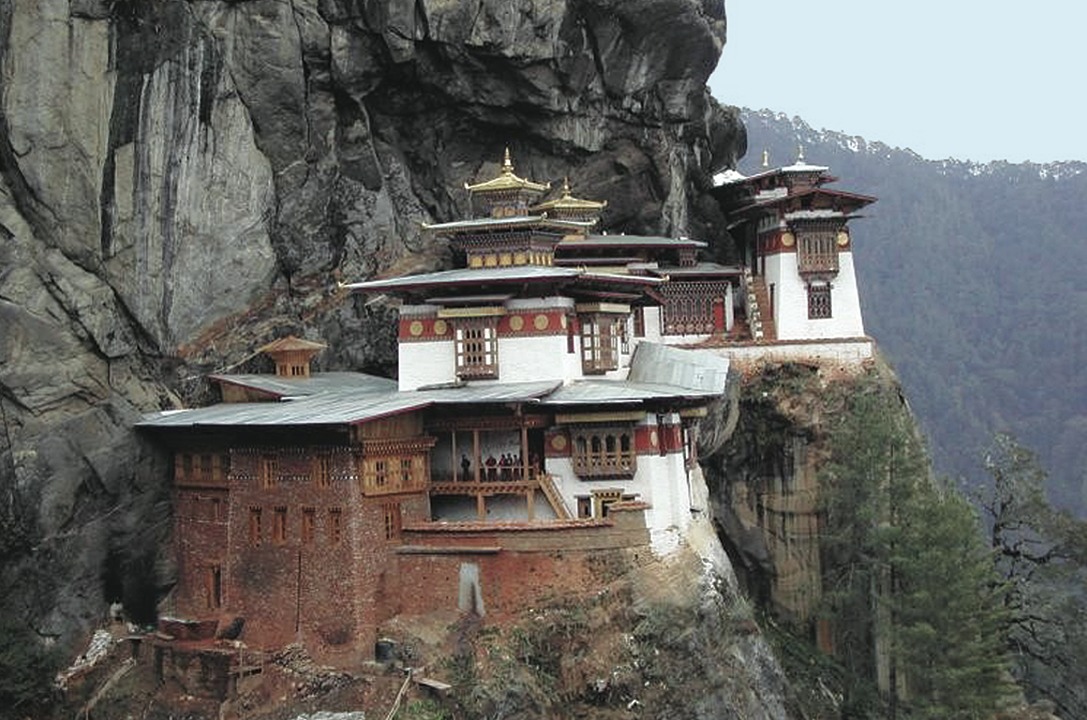

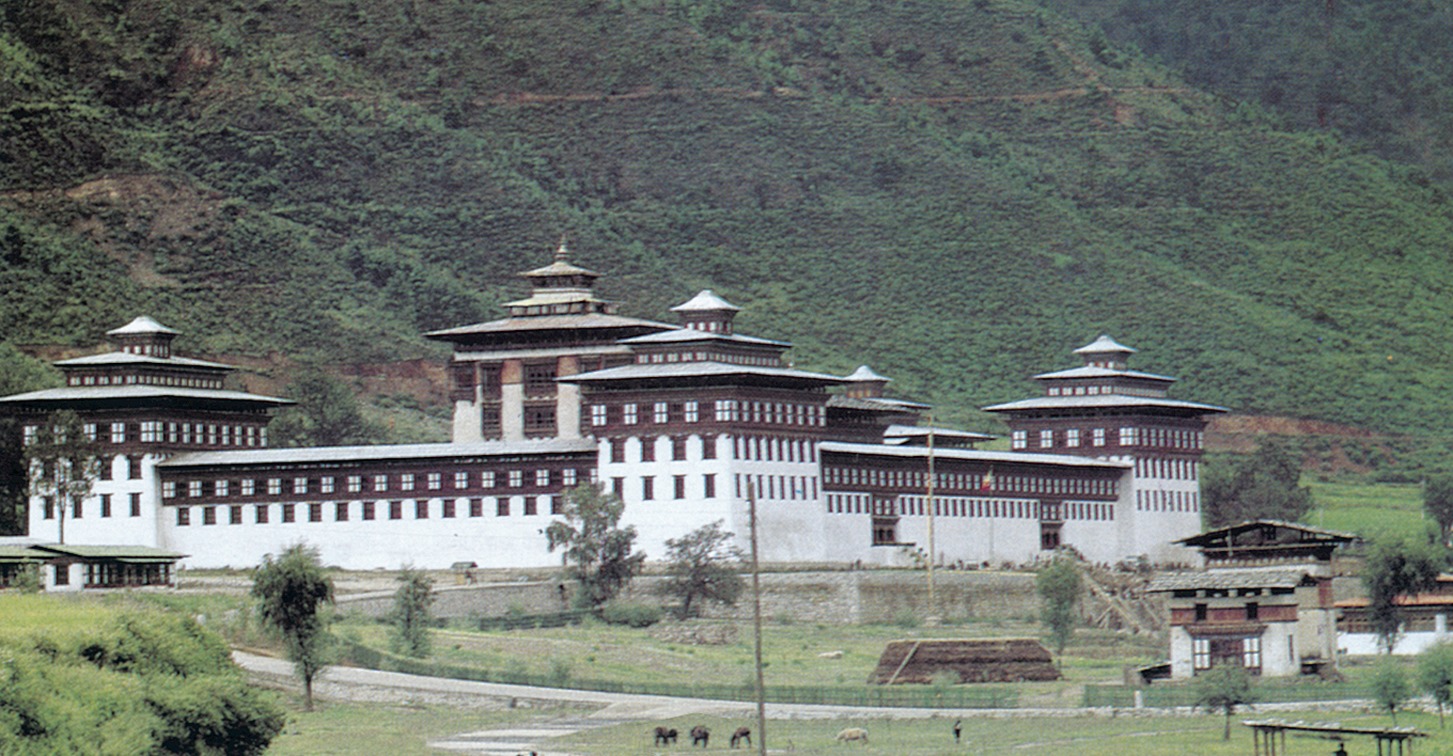

Коренное население Б., а также неск. тысяч тибетских беженцев, проживающих на его территории, исповедуют ламаизм школы друкпа карджупа (св. 70% нас.); непальцы и выходцы из Индии – индуизм (св. 25% нас.). Центрами религиозной жизни являются монастыри-крепости (дзонги), которых насчитывается более 200 (2005). В них служат св. 6 тыс. лам. Каждая семья направляет послушником в монастырь одного мальчика. Главы монастырей принадлежат к высшему слою бутанского общества. Настоятель монастыря в г. Пунакха (Пунакха-дзонг) является главным ламой Б. Самый крупный монастырь – Ташинчхо-дзонг (ок. 1000 монахов). Дзонги располагают большими материальными и культурными ценностями. В мон. Та-дзонг, расположенном в г. Паро, размещается Нац. музей Б., в мон. Симток-дзонг – Буддийский ун-т. В дзонгах проводятся религиозные праздники, сопровождаемые красочными театрализов. представлениями, танцами и ритуальной стрельбой из лука.

Исторический очерк

История Б. тесно связана с распространением буддизма из Тибета, проникновение которого в Б. началось в 7 в. В течение нескольких последующих столетий плодородные долины Б. были заселены выходцами из Тибета. Тибетскими ламами в Б. основано множество монастырей, крупнейшие из которых относятся к 16 в. и связаны с несколькими ветвями тибетского буддизма. Гос-во Б. возникло в нач. 17 в. в ходе противоборства разл. направлений и школ буддизма за светскую и духовную власть. Создателем Б. считается тибетский монах Шабдрунг Нгаванг Намгьял (1594–1651). Он установил дуальную систему правления Б., разделив полномочия по управлению страной между светским (деб раджа) и духовным (дхарма раджа) руководителями. Последующие духовные правители Б., представлявшие господствующую в ламаизме школу друкпа карджупа, почитались подданными как инкарнации Шабдрунга. Главы монастырей-крепостей (дзонгов) сохраняли значит. самостоятельность. Постепенно реальная власть в Б. оказалась в руках крупных феодалов-военачальников, управлявших провинциями. В 1907 самый влиятельный из них – Угьен Вангчук (1861–1926) был провозглашён первым светским наследственным монархом. В 1933 пост дхарма раджи был окончательно упразднён.

Б. традиционно находился в сфере политич. влияния Тибета и до 1910 состоял в вассальной зависимости от него. Первые сведения о Б. европейцы получили от португ. миссионеров в 1626; в 1772 офиц. контакты с ним установили англичане. Учредив систему колониального господства в Индии, Великобритания постепенно взяла под контроль и Б., превратив его в свой протекторат. В результате подписания ряда договоров англо-инд. властей с правителями Б. (важнейшие в 1841, 1865, 1910) от Б. были отторгнуты горные проходы на границе с Ассамом и Бенгалией, руководство внешней политикой перешло к англичанам, а правителю Б. в качестве компенсации с 1865 стала выплачиваться ежегодная субсидия в размере 50 тыс. (с 1910 – 100 тыс.) рупий. После провозглашения независимости Индии (1947) инд. правительство заключило с Б. «Договор о дружбе» (8.8.1949), по которому Б., сохраняя полную самостоятельность во всех внутр. делах, включая вопросы обороны, согласился следовать советам правительства Индии в области внешней политики. Б. был возвращён окр. Девангири, отторгнутый в 1865, субсидия правителю Б. увеличена до 500 тыс. рупий. С 1950 в связи с возникновением территориальных претензий к Б. со стороны КНР вдоль его сев. границы были размещены инд. гарнизоны.

В 1950-х гг. Индия построила дороги, соединяющие её с Б., что положило конец историч. изоляции королевства (въезд европейцев в Б. был разрешён только с 1974). При содействии Индии начался процесс формирования представит. институтов королевства. В период правления короля Джигме Дорджи Вангчука (1929–72) был образован Королевский совещат. совет, в 1953 начало работу частично избираемое Нац. собрание (Цонгду). В Б. была создана регулярная армия, отменено рабство, Тхимпху стал постоянной столицей страны, началось строительство ГЭС и дороги из центр. районов Б. к инд. границе. Королевские преобразования, прежде всего земельная реформа, натолкнулись на сопротивление крупных земельных собственников и части духовенства. Однако курс на реформы «сверху» остался неизменным. В кон. 1960-х гг. земельная рента, получаемая монастырями, была заменена гос. содержанием, часть монастырей закрыта, а численность монахов сокращена. Новый король Джигме Сингай Вангчук (р. 1955) продолжил формирование институтов конституц. монархии. Созданный ранее Совет министров в 1990-х гг. стал назначаться Цонгду. Закон 1998 предоставил Цонгду право лишать короля власти большинством в 2/3 голосов. В 2002 в Б. было введено всеобщее избирательное право для лиц, достигших возраста 21 года. В декабре 2004 подготовлен проект Конституции.

В 1988 король Б. одобрил ряд законов, направленных на ослабление влияния этнич. непальцев, приверженцев индуизма. Это привело в 1990 к антикоролевским выступлениям на юге страны, которые возглавила группа непальцев, поддерживаемых левыми силами из Ассама и Зап. Бенгалии. Выступления были подавлены полицией. Ущемление прав непальского меньшинства и частичный исход непальцев из Б. после 1990 привёл к осложнению непало-бутанских отношений. Длительные переговоры между Непалом и Б. при участии Индии и ООН по вопросу о возвращении беженцев (100 тыс. чел.) не дали результатов. В кон. 1990-х гг. в Б. проникли боевики сепаратистских организаций из сев.-вост. районов Индии. В 2003 против них была проведена успешная армейская операция.

Партии Бутанский конгресс и Бутанская нар. партия, выступавшие за демократич. преобразования, были упразднены королём. Бутанский конгресс ведёт свою деятельность за границей.

Отношения между Индией и Б. и внешнюю политику Б. контролирует инд. политич. эмиссар. В 1971 Б. при поддержке Индии был принят в члены ООН. Вскоре после этого была одобрена программа ООН по оказанию помощи Б. С 1980-х гг. стране стали оказывать помощь МВФ и МБРР. С 1973 Б. – участник Движения неприсоединения. В 1990-е гг. были учреждены дипломатические миссии Б. при ООН в Нью-Йорке и Женеве, открылись посольства в Нью-Дели (Индия) и др. странах Юж. Азии, а также установлены дипломатич. отношения с 17 государствами. С РФ дипломатич. отношений не имеет.

Хозяйство

Б. – аграрная страна, относится к числу наименее развитых государств мира и сильно зависит от иностр. помощи, которую оказывают Индия, европ. страны, междунар. организации. ВВП 2,9 млрд. долл., в расчёте на душу населения – 1400 долл. (с учётом паритета покупательной способности; 2003). Реальный рост ВВП 5,3% (2003). Индекс человеческого развития 0,536 (2003; 134-е место среди 177 государств мира). На долю с. х-ва приходится 36% ВВП, пром-сти и строительства – 23%, сферы услуг – 29%, гидроэнергетики – 12%. Осн. внимание правительства сосредоточено на развитии туризма и энергетики. Принимаемые экономич. программы направлены на сохранение окружающей среды и традиц. образа жизни населения. Иностр. туризм, наряду с торговлей марками, является важным источником поступления валюты и полностью находится под контролем гос-ва, которое регулирует численность туристов (более 6 тыс. чел. в 2003).

Промышленность

Ведётся добыча известняка, глины, мрамора, доломита, графита, сланцев и драгоценных камней, в небольшом количестве добываются железная руда и уголь. Самая быстро развивающаяся отрасль экономики – гидроэнергетика. Ежегодно производится ок. 2 млрд. кВт·ч электроэнергии, из них 99,9% на ГЭС; внутреннее потребление невелико. Крупнейшие ГЭС – Чхукха и Куричху, строятся (2005) крупные ГЭС – Тала и Басочху. Б. ч. произведённой электроэнергии (св. 1,5 млрд. кВт· ч в год) экспортируется, в осн. в Индию.

Распространено кустарно-ремесленное производство (ткани, ковры, холодное оружие, худож. обработка металлов, дерева). Обрабатывающая пром-сть развита слабо; осн. отрасли – цементная, пищевая, лесная. Преобладают мелкие предприятия. Крупные производства появились только в 1960-х гг., когда были пущены 2 цементных завода, целлюлозный завод, предприятия по переработке фруктов, производству фанеры, древесно-стружечных плит, канифоли и скипидара. Гл. пром. центр – Пхунчхолинг (ок. 1/2 всей пром. продукции). Быстрый рост лесозаготовок в 1970–80-е гг. (3,2 млн. м3 древесины ежегодно) привёл к сокращению площади лесов.

Сельское хозяйство

Для земледелия пригодно ок. 7,7% территории страны. Традиционно развиты террасное и переложное (в настоящее время запрещено) земледелие. Осн. культуры (сбор, тыс. т; 2004): рис 45, кукуруза 40, картофель 40, цитрусовые 36, фрукты. Разводят крупный рогатый скот (в основном на востоке и юге страны), лошадей (на востоке), яков и свиней (на западе), овец, коз, домашнюю птицу (на юге). С 1977 государство активно поддерживает развитие рыболовства. В горных реках ведётся лов форели; в прудах разводят карпов.

Транспорт

Железных дорог нет. Длина автодорог 4007 км, в т. ч. с твёрдым покрытием – 77% (2002). 2 аэропорта, междунар. аэропорт в Паро.

Внешняя торговля

Стоимость экспорта составляет 114,9 млн. долл., импорта – 175,2 млн. долл. (2002). Осн. статья экспорта – электроэнергия; также экспортируются древесина, фрукты, текстиль, цемент, специи, металлические изделия, драгоценные камни. Главные торговые партнёры – Индия (93%) и Бангладеш (4%). Ввозятся топливо, зерновые, машины, оборудование из Индии (75%), Японии (4%), Великобритании (3,5%).

Вооружённые силы

Вооружённые силы (ВС; 2003) состоят из 10 горнопехотных батальонов и нескольких спец. подразделений (всего ок. 5 тыс. чел.), а также военизир. формирований (ок. 15 тыс. чел.). Верховный главнокомандующий – король. На вооружении ВС – стрелковое оружие разл. видов, миномёты (всё вооружение инд. производства). Комплектование ВС на основе принципа обязат. воинской повинности (от 18 до 50 лет). Призывной возраст 18 лет, срок действит. военной службы 2 года. Подготовка командных кадров ведётся в военно-учебных заведениях Индии. Мобилизац. ресурсы 504 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 270 тыс. чел.

Здравоохранение

На 100 тыс. жит. приходится 16 врачей, 39 лиц ср. мед. персонала (1997). Общие расходы на здравоохранение 3,9% ВВП (2002; бюджетное финансирование 90,6%, частный сектор 9,4%). Здравоохранение государственное, децентрализовано на уровне района, в основе – первичная медико-санитарная помощь. Разработаны целевые программы по проблемам иммунизации, СПИДа, туберкулёза, малярии, традиционной медицины и др.

Спорт

Б. – член МОК (с 1983). С 1992 принимает участие в Олимпийских играх (стрельба из лука). В 1983 основан Футбольный союз Бутана (в 2000 принят в ФИФА). Спортсмены Б. призовых мест на междунар. соревнованиях не занимали.

Образование. Учреждения науки и культуры

Учебные заведения Б. находятся в ведении департаментов школьного образования, последующего и высшего образования. Совр. система образования имеет следующую структуру: 7-летние начальные школы (включая подготовит. класс) для детей с 6 лет, 4-летние средние школы, 2-летние колледжи, вузы. 87% уч-ся, окончивших начальную школу, продолжают обучение в средней школе (2004). Грамотность населения старше 15 лет составляла 30% среди мужчин, 10% среди женщин (2004). В 2003 в Тхимпху основан Королевский ун-т. Под его эгидой действуют н.-и. ин-ты: Королевский ин-т менеджмента (1986), Королевский технологич. ин-т Бутана, Нац. ин-т традиц. медицины, Нац. ин-т языка и изучения культуры (1961), Королевский ин-т мед. наук (1974), Центр изучения Бутана (1999), Нац. ин-ты образования (в Паро и Самци; 1992) и др. Нац. музей (Паро; 1968). Нац. б-ка (1967), Публичная б-ка (1978) – обе в Тхимпху.

Средства массовой информации

Телерадиовещание ведёт гос. компания «Бутан бродкастинг сервис» («Bhutan Broadcasting Service – National TV and radio broadcast agency») на дзонг-кэ и англ. яз. Телевидение с 1999, продолжительность трансляций 4 ч в день; программы принимаются только в Тхимпху. С 1992 издаётся еженедельная общенациональная газ. «Кунсель» («Kuensel»; на дзонг-кэ, англ. яз., хинди). С 1999 на дзонг-кэ и англ. яз. выходит обществ.-политич., науч. и литературный ж. «Джорнал оф Бутан стадис» («Journal of Bhutan Studies»); периодичность 2 номера в год.

Литература

Нац. лит-ра начала формироваться с сер. 1990-х гг. на англ. яз. Междунар. известность получили произведения Карма Уры: историч. роман «Тысячеглазый герой» (1995), «Баллада о Пеми Чеванг Таши» (1996), а также его книги и статьи по истории, культуре и лит-ре Б. Поэзия представлена творчеством Дорджи Пенджоре.

Архитектура и изобразительное искусство

Иск-во формировалось и развивалось под сильным влиянием ламаизма. Культовая архитектура Б. представлена возникшими в 17 в. дзонгами (каменные монастыри-крепости, в центре которых – квадратный или прямоугольный двор с 3-ярусной башней, окружённый храмами и адм. зданиями). Среди них: Другьел-дзонг в г. Паро; Пунакха-дзонг в г. Пунакха. Декор храмовых построек лаконичен: полосы, выполненные красной краской и орнаментом из золота, оформляют дверные порталы и бордюры на стенах. Нац. традиции в гражданской архитектуре представлены застройкой г. Тхимпху.

Изобразит. иск-во Б., отразившее воздействие худож. культур Тибета и Непала, целиком было посвящено культовым целям. В скульптуре в качестве осн. материалов использовались глина и бронза (техника утраченного воска пришла из Непала). Популярны были раскрашенные глиняные статуэтки, используемые как для оформления домашних алтарей, так и в качестве храмовых образов. Скульптура в 16–17 вв. была ориентирована на традиции Тибета (изображения Будды, лам). С 18 в. пластика становится орнаментальной и богато декорированной (используются позолота, посеребрение, кораллы). Фресковая живопись в Б. не получила развития, храмы украшаются гл. обр. иконами (танка), на стилистику которых повлияла непальская и тибетская (в 15 в.), а позднее (в 17 в.) кит. живопись. Из худож. ремёсел в Б. наиболее популярно ткачество.

Музыка

Муз. культура Б. представляет собой региональную разновидность тибетской. Религ. музыка связана с буддизмом ваджраяны, сохраняется сильная монастырская традиция. Вся традиц. музыка Б., в свою очередь, тесно связана с религиозной. Музыка сопровождает обязательное в ежегодной религ. церемонии чам танцевальное представление в масках. Муз. инструментарий тибетского происхождения (не менялся с 16 в.) включает флейты лим (лингбу; набор из 6 бамбуковых флейт), лютню с длинной шейкой дамньен. Во время придворных и гос. праздников исполняются песни жанров боеда и шунгда; последний берёт начало в придворной тибетской музыке 17 в. и составляет основу гос. гимна Б. С 1960-х гг. в ансамбли проф. музыкантов, участвующих в придворной и гос. церемониальной музыке, входят 2-струнный смычковый пиванг (инструмент странствующих музыкантов, тибетского происхождения), цимбалы янгчен (кит. происхождения), дамньен и лим. Классич. профессиональные, а также сельские традиц. ансамбли пользуются гос. поддержкой. В Тхимпху открыта Королевская академия исполнительских искусств. Со 2-й пол. 20 в. в Б. проникают жанры инд. музыки, совр. инструменты западного образца. В конце 20 в. широко распространилась музыка ригсар (киномузыка, популярные песни, бытовая гор. музыка), которая представляет собой смесь элементов западной поп-музыки, музыки Индии и Тибета; в ней используется современная модификация лютни дамньен. Проводятся фестивали традиционного искусства.