АРА́ЛЬСКОЕ МО́РЕ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

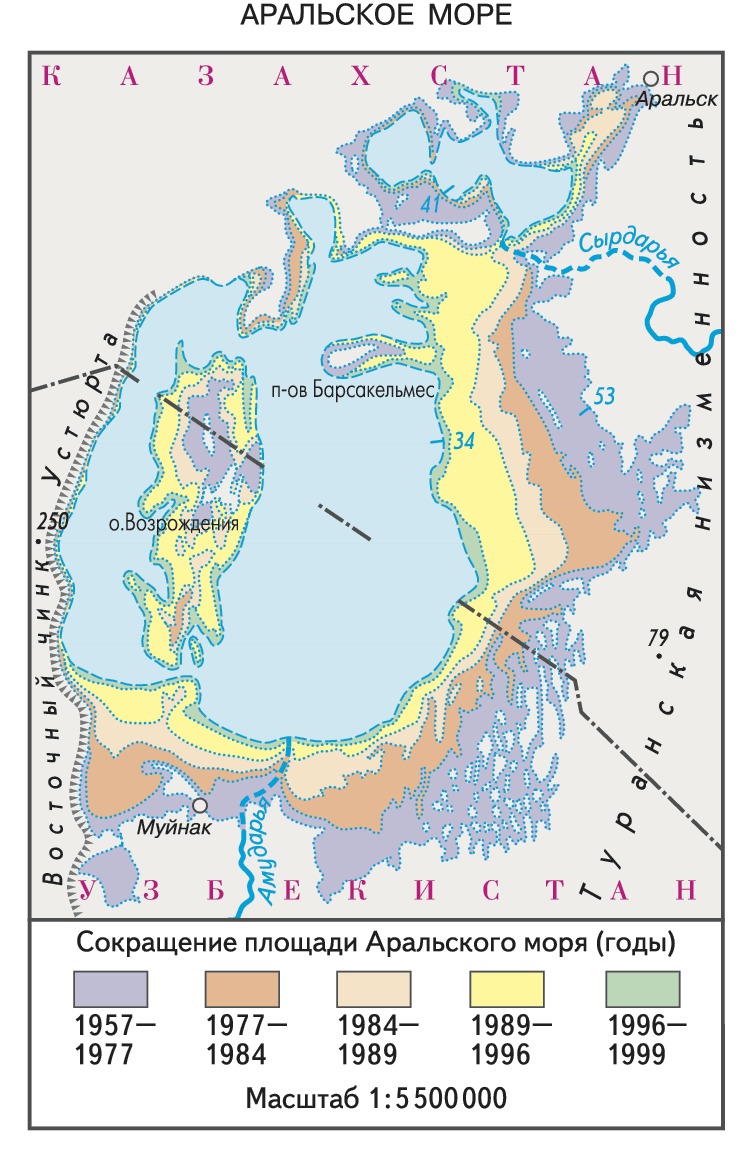

АРА́ЛЬСКОЕ МО́РЕ, Арал (тюрк. «арал» – остров; так вначале называлась местность при устье р. Амударья, а затем и всё озеро), крупный бессточный солёный водоём, имеющий характерные морские и озёрные черты, на Туранской низменности, в Казахстане и Узбекистане. Впадина А. м. образовалась в результате прогиба земной коры в верхнем плиоцене. Очертания менялись весьма значительно, в сер. 20 в. уровень моря был относительно стабильным (незначит. колебания ок. отметки 53 м). При этом уровне площадь составляла 66,6 тыс. км2, объём 1068 км3, макс. длина 428 км, ширина 235 км, наибольшая глубина 69 м (при преобладающих глубинах 20–25 м), ср. солёность воды 9,6–10,3‰, насчитывалось неск. сотен островов, крупнейшие из которых – Кокарал, Барсакельмес, Возрождения. Сев. берег местами высокий, местами низкий, был изрезан заливами, восточный – низменный, песчаный с большим количеством малых островов и заливов, южный – низменный, занятый дельтой Амударьи, западный образован обрывом (чинком) плато Устюрт выс. до 250 м. Климат континентальный. Ср. темп-ра воздуха летом 24–26 °С, зимой от –7 до –13,5 °С. Темп-ра воды на поверхности летом 28–30 °С. Зимой обычно замерзала сев.-вост. и сев. части А. м. Приходную часть водного баланса А. м. составлял гл. обр. (91%) речной сток рек Амударья и Сырдарья и атмосферные осадки (9%). С нач. 1960-х гг. относит. стабильность состояния А. м., поддерживаемая ср. притоком 54–56 км3/год амударьинских и сырдарьинских вод, нарушилась в связи с быстрым нарастанием заборов воды, в осн. на нужды орошения. С 1960 по 2000 площадь орошаемых земель в бассейне А. м. возросла с 4,5 до 8 млн. га. Суммарный водозабор соответственно возрос с 60,6 до 105 км3. Приток в А. м. резко сократился, в отд. годы приближаясь к нулю. Осн. часть притекающей воды составляют коллекторно-дренажные воды из оросит. систем. За период 1961–89 уровень А. м. снизился более чем на 14 м, площадь акватории сократилась в 2 раза, а объём – в 3 раза.

В 1988–89 А. м. разделилось на два самостоят. водоёма – Большое море (Большой Арал, собственно А. м.) и Малое море (Малый Арал). В 1990-е гг. продолжающееся усыхание Большого Арала замедлилось. За 1989–2000 объём снизился с 329 до 175 км3, площадь уменьшилась с 36,4 до 24,4 тыс. км2, уровень снизился с 39,1 до 34,0 м. Береговая линия отодвинулась от прежнего положения во многих случаях на десятки км (см. карту). Солёность воды возросла с 29 до 46–59‰. Площадь и уровень Малого Арала, поддерживаемые притоком Сырдарьи, изменялись мало – в пределах 2,8–3,3 тыс. км2 по площади и 39,5 и 41 м по уровню. В целом утеряно рыбохозяйственное и транспортное значение А. м. В 1992 представителями государств Центр. Азии было заключено Соглашение о согласовании усилий в области рационального использования и экономии водных ресурсов в бассейне Аральского моря.