Чёрное море

Чёрное мо́ре, средиземное море Атлантического океана, между юго-восточной частью Европы и п-овом Малая Азия. Омывает берега России, Абхазии,  Чёрное море на карте Атлантического океанаГрузии, Турции, Болгарии, Румынии, Украины. Одно из наиболее изолированных внутренних морей. Соединяется на севере Керченским проливом с Азовским морем, на юго-западе проливом Босфор с Мраморным морем и далее через пролив Дарданеллы с Эгейским морем и средиземноморскими морями. Площадь 422 тыс. км2, объём 555 тыс. км3, наибольшая глубина 2210 м.

Чёрное море на карте Атлантического океанаГрузии, Турции, Болгарии, Румынии, Украины. Одно из наиболее изолированных внутренних морей. Соединяется на севере Керченским проливом с Азовским морем, на юго-западе проливом Босфор с Мраморным морем и далее через пролив Дарданеллы с Эгейским морем и средиземноморскими морями. Площадь 422 тыс. км2, объём 555 тыс. км3, наибольшая глубина 2210 м.

Береговая линия изрезана слабо, в основном в северной части моря. Берега на востоке и юге крутые, гористые, к морю вплотную подступают отроги Большого Кавказа и Понтийских гор; на западе и северо-западе большей частью плоские, невысокие, местами обрывистые; в Крыму в основном низменные, за исключением южных гористых берегов и Тарханкутского полуострова на западе. Больших островов практически нет, самый крупный о. Джарылгач (площадь 62 км2), из малых – Березань и Змеиный (оба площадью менее 1 км2); самый большой полуостров – Крымский. Крупные заливы – Одесский, Ягорлыцкий, Тендровский, Джарылгачский, Каркинитский, Каламитский, Феодосийский – на севере, Варненский, Бургасский – на западе, Самсунский и Синопский – на юге. На севере и северо-западе при впадении рек образовались лиманы. Ряд районов побережья моря имеют собственные названия: Южный берег Крыма, Черноморское побережье Кавказа (Россия), Румелийский берег и Анатолийский берег (Турция).

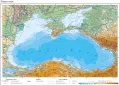

Чёрное море. Общегеографическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Чёрное море. Общегеографическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Рельеф и геологическое строение дна

В Чёрном море чётко выражены шельф, материковый склон и глубоководная котловина. Шельф занимает 25 % площади дна и ограничивается глубинами 100–120 м, в основном он очень узкий (10–20 км), наибольшей ширины (свыше 200 км) достигает в северо-западной части. На материковый склон приходится свыше 40 % площади, глубины до 2000 м, крутизна склонов 15–20°. Во многих местах материковый склон прорезан подводными долинами и каньонами. По линии между городами Синоп и Самсун параллельно берегу протягивается несколько подводных хребтов длиной свыше 150 км. Глубоководная котловина (до 35 % площади) представляет собой плоскую аккумулятивную равнину с наибольшими глубинами в центральной части.

Для шельфа характерна континентальная земная кора, материковый склон подстилается континентальной корой сокращённой мощности, глубоководная котловина – субокеанической корой (мощность изменяется от 25 км на периферии до 18 км в центральной части). Мощность осадочного чехла возрастает от около 8 км в центре до 15 км на периферии. В пределах глубоководной впадины отчётливо выделяются 2 тектонические котловины, очерченные по изобате 2000 м (Западно-Черноморская и Восточно-Черноморская), с различным строением и временем формирования земной коры. По данным геофизических исследований, земная кора котловин характеризуется отсутствием гранитно-метаморфического слоя или резким уменьшением его мощности; в Западно-Черноморской котловине мощность осадков достигает 15 км (стратиграфический диапазон – от нижнего мела до четвертичной системы), в Восточно-Черноморской котловине – не превышает 10 км (осадочный разрез начинается с палеоцена). Котловины разделены Центральночерноморским поднятием, которое выражено в подводном рельефе и в структуре фундамента в виде поднятий Андрусова и Архангельского (протягиваются с юго-востока от Синопа на северо-запад до выступа Крымского полуострова). Эти поднятия, вероятнее всего, приурочены к сдвигу земной коры. Центральночерноморское поднятие в целом подстилается континентальной земной корой с мощностью осадочного чехла 5–9 км. Континентальный тип земной коры свойственен также валу Шатского, который примыкает к Туапсинскому прогибу, протягивающемуся вдоль подножия Большого Кавказа. В 1975 г. с научно-исследовательского судна «Гломар Челленджер» осуществлено глубоководное бурение 3 скважин в юго-западной части Западной котловины и в западной части Восточной котловины, вблизи вала Андрусова. Наиболее древние отложения, вскрытые скважинами, датируются миоценом.

Для понимания природы впадины Чёрного моря важным является факт его локализации в пределах Средиземноморского сегмента Альпийско-Гималайского подвижного пояса, который сформировался на месте палеоокеана Тетис, имевшего множественные ответвления, заливы и окраинные моря. Образование впадины моря связывается с рифтингом континентальной коры и со спредингом океанической коры в задуговых бассейнах, возникших в периферической части океана Тетис в тылу вулканической дуги, которая протягивалась вдоль южной окраины Евразийской литосферной плиты. Рифтинг и спрединг закончились на западе в начале позднего мела (сеноман), на востоке – в среднем эоцене, после чего впадины объединились. Считается, что первоначально образовавшийся бассейн был мелководным, в плиоцене произошло его углубление.

Вдоль крымско-кавказской окраины Чёрного моря протягивается пояс сейсмичности, природа которого обусловлена надвиганием складчатых зон Крымского п-ова и Кавказа на впадину моря. В глубоководной части Чёрного моря распространены пелитовые илы, мелкозернистые пески, алевриты; по направлению к материковому склону они сменяются крупнозернистыми песками, грубообломочными отложениями. На глубинах до 2000 м встречены отложения мутьевых потоков (турбидиты). Основные полезные ископаемые – нефть и природный горючий газ (в северо-западной части), прибрежные россыпи титаномагнетитовых песков (Таманский п-ов, побережье Кавказа).

Карадаг (Республика Крым, Россия).

Карадаг (Республика Крым, Россия).

Климат

Чёрное море, окружённое большими пространствами суши, отличается континентальными чертами климата, проявляющимися в больших сезонных колебаниях температуры воздуха. Характер прибрежного рельефа суши формирует климатические особенности отдельных районов моря. В северо-западной части, открытой для северных воздушных масс, в значительной степени проявляется континентальный климат с холодной зимой и сухим жарким летом, в юго-восточной части, защищённой горным массивом, – субтропический климат с обильными осадками, тёплой зимой и влажным летом.  Побережье Чёрного моря (Абхазия).Зимой при вторжении воздушных масс из северной части Атлантического океана развивается активная циклоническая деятельность со шквалистыми ветрами и атмосферными осадками. Над морем часты вторжения холодного арктического воздуха с северо-восточными ветрами, иногда достигающими силы шторма. Особенно мощно в районе Новороссийска проявляется бора, повторяемостью до 20 раз и более в году, преимущественно зимой, скорость ветра достигает 30–40 м/с. При ослаблении северо-восточных ветров над морем проходят средиземноморские циклоны, приносящие неустойчивую погоду с тёплыми юго-западными ветрами. Температура воздуха зимой от –2 до –4 °С на северо-западе, около 0 °C на северо-востоке и до 4–5 °С на юго-востоке. Летом над морем преобладают слабые ветры с северо-запада и устанавливается ясная, сухая, жаркая погода, температурное поле более однородно, в среднем от 22–23 °С на западе до 24–25 °С на востоке. Атмосферные осадки по морю распределены крайне неравномерно. Наибольшее их количество выпадает в районе Батуми (до 2500 мм/год) и Поти (1600 мм/год). На Южном берегу Крыма годовой слой осадков 600–700 мм, на северо-западном побережье около 300 мм.

Побережье Чёрного моря (Абхазия).Зимой при вторжении воздушных масс из северной части Атлантического океана развивается активная циклоническая деятельность со шквалистыми ветрами и атмосферными осадками. Над морем часты вторжения холодного арктического воздуха с северо-восточными ветрами, иногда достигающими силы шторма. Особенно мощно в районе Новороссийска проявляется бора, повторяемостью до 20 раз и более в году, преимущественно зимой, скорость ветра достигает 30–40 м/с. При ослаблении северо-восточных ветров над морем проходят средиземноморские циклоны, приносящие неустойчивую погоду с тёплыми юго-западными ветрами. Температура воздуха зимой от –2 до –4 °С на северо-западе, около 0 °C на северо-востоке и до 4–5 °С на юго-востоке. Летом над морем преобладают слабые ветры с северо-запада и устанавливается ясная, сухая, жаркая погода, температурное поле более однородно, в среднем от 22–23 °С на западе до 24–25 °С на востоке. Атмосферные осадки по морю распределены крайне неравномерно. Наибольшее их количество выпадает в районе Батуми (до 2500 мм/год) и Поти (1600 мм/год). На Южном берегу Крыма годовой слой осадков 600–700 мм, на северо-западном побережье около 300 мм.

Гидрологический режим

В Чёрное море впадают крупные реки Дунай, Днепр, Днестр и более мелкие – Южный Буг (на севере), Мзымта, Псоу, Бзыбь, Риони, Кодор, Ингури (на востоке), Чорох, Кызылырмак, Ешильырмак, Сакарья (на юге), Камчия, Велека (на западе). До 80 % пресного стока приносят Дунай (205 км3/год), Днепр (52 км3/год) и Днестр (около 10 км3/год). Суммарно реки приносят в море ежегодно в среднем 346 км3 пресной воды. Наибольшая часть речного стока приходится на время весеннего половодья. Осенью речной сток минимален. Водообмен происходит через пролив Босфор, в поверхностном слое которого течение направлено в Мраморное море (выносит 340–360 км3/год), а в придонном – в Чёрное море (около 170 км3/год). Ветровое волнение в зависимости от ветровой обстановки наиболее сильно развивается в осенне-зимнее время. В зависимости от скорости ветра и длины разгона преобладают волны высотой 1–3 м. В открытом море максимальная высота волны достигает 11 м. Самое слабое волнение отмечается в юго-западной и юго-восточной областях, где практически не бывает волн высотой более 3 м.

Уровень моря изменяется под действием сгонно-нагонных явлений, сезонных колебаний пресного стока, приливных и сейшевых возмущений. Наибольшей величины достигают сгонно-нагонные колебания, превышающие 1 м в западном и северо-западном районах при соответствующей ветровой обстановке. У берегов Крыма и Кавказа нагоны редко достигают 30–40 см. Сейшевые колебания обычно не превышают 10 см. Приливы неправильные полусуточные, величина их составляет несколько сантиметров, поэтому в практическом плане они незаметны на фоне других колебаний.

Побережье Чёрного моря, Гераклейский полуостров (Республика Крым, Россия).В Чёрном море отмечается циклонический характер циркуляции. Основное черноморское течение широкой лентой (40–80 км) опоясывает акваторию моря против часовой стрелки, повторяя контуры материкового склона, со скоростью 40–50 см/с, в стрежне до 100 см/с и более. Внутри этого кольца существуют ещё два самостоятельных циклонических круговорота в западной и восточной частях моря.

Побережье Чёрного моря, Гераклейский полуостров (Республика Крым, Россия).В Чёрном море отмечается циклонический характер циркуляции. Основное черноморское течение широкой лентой (40–80 км) опоясывает акваторию моря против часовой стрелки, повторяя контуры материкового склона, со скоростью 40–50 см/с, в стрежне до 100 см/с и более. Внутри этого кольца существуют ещё два самостоятельных циклонических круговорота в западной и восточной частях моря.

Ежегодно в северо-западной части моря в узкой прибрежной полосе, где на мелководьях происходит сильное выхолаживание, создаются условия для кристаллизации и существования льда. Даже в суровые зимы площадь ледяного покрова редко превышает 5 %, а обычно это 0,5–1,5 % всей акватории. Только в очень холодные зимы припай распространяется до г. Констанца (Румыния), а плавучий лёд достигает Босфора. Такое происходит примерно 3 раза за 100 лет. Обычно льдообразование начинается в середине декабря и развивается до февраля. В марте – апреле лёд тает и полностью исчезает. Продолжительность ледового сезона сильно меняется в зависимости от условий конкретной зимы от 130 сут в очень суровые зимы до 40 сут в мягкие. Толщина льда обычно около 15 см, иногда доходит до 50 см.

Температура воды зимой от –0,5 до 0 °С у побережий северо-западной части до 7–8 °С в центральных районах и 9–10 °С в юго-восточной части. Летом повсюду поверхностный слой прогрет до 23–26 °С. Такие высокие температуры характерны только для верхнего 10–12-метрового слоя. С ростом глубины температура уменьшается, достигая 8 °С на горизонте 60 м. От этого уровня и до примерно 100 м летом располагается холодный промежуточный слой. Основная масса воды глубже 100–150 м имеет температуру 8,5–9,2 °С.

Панорама Геленджикской бухты (г. Геленджик, Россия).Солёность на поверхности большей части акватории изменяется в пределах 17,5–18,3 ‰. Самые низкие её значения отмечаются в приустьевых районах крупных рек (от 2 до 10 ‰). С увеличением глубины от 100 м и глубже солёность растёт и в придонных слоях достигает 22,0–22,4 ‰.

Панорама Геленджикской бухты (г. Геленджик, Россия).Солёность на поверхности большей части акватории изменяется в пределах 17,5–18,3 ‰. Самые низкие её значения отмечаются в приустьевых районах крупных рек (от 2 до 10 ‰). С увеличением глубины от 100 м и глубже солёность растёт и в придонных слоях достигает 22,0–22,4 ‰.

Своеобразие гидрохимической структуры вод Чёрного моря заключается в постоянном существовании ядовитого сероводородного заражения глубинных вод. Наибольшее насыщение кислородом (более 8 мл/л) наблюдается на горизонте 25 м, а глубже содержание кислорода уменьшается до полного исчезновения на 150–160 м. На этих же горизонтах обнаруживается присутствие сероводорода, и его концентрация непрерывно увеличивается до дна, где составляет 8–10 мл/л. Слой, в котором появляется сероводород, считается границей аэробной жизни.

История исследования

Чёрное море служило оживлённым морским путём, хорошо известным финикийцам и грекам. В 3 в. до н. э. древними греками составлена первая карта Чёрного моря. С конца 9 в. н. э. оно использовалось для плавания из Балтийского моря в Византию (часть пути «из варяг в греки»). Изучение и научное освоение Чёрного моря ведётся с начала 19 в. Первая русская экспедиция Г. П. Манганары произвела съёмку берегов, промеры глубин, изучение грунта, на основе чего были составлены лоция и карта Чёрного моря. Впоследствии такие работы повторялись многими гидрографическими экспедициями, которые проводили также наблюдения за температурой воды и течениями. В 1842 г. в России был издан первый атлас глубин (до 180 м), грунтов и течений. Большое значение имели исследования в 1881–1882 гг. С. О. Макаровым пролива Босфор, в котором было установлено 2-слойное течение. В 1891 г. экспедицией на судах «Донец» и «Запорожец» под руководством И. Б. Шпиндлера выполнены глубоководные наблюдения и обнаружен сероводород.

Хозяйственное использование

Промысловое значение в Чёрном море имеют около 20 % видов рыб: шпрот, камбала, бычки, кефаль, хамса, пеламида, ставрида, сельди, осетровые и др. В конце 20 – начале 21 вв. рыбный промысел значительно сократился вследствие перелова рыбы и ухудшения экологического состояния моря. Значительную проблему представляют запрещённое донное траление и браконьерство, особенно в отношении осетровых. Развивается искусственное разведение устриц и мидий.

Для экономики государств, берега которых омываются водами Чёрного моря, большое значение имеют морские перевозки грузов и пассажиров. В России по грузообороту Азово-Черноморский бассейн (вместе Чёрное и Азовское моря) занимает 1-е место (252 млн т, 2020), опережая все другие морские бассейны. Крупнейшие российские порты в Чёрном море (грузооборот, млн т, 2020): Новороссийск – 141,8 (крупнейший в стране, 3-й по обороту контейнеров, самый глубоководный – способен принимать суда с осадкой до 19 м), Туапсе – 26,8, Тамань – 22,0. Грузооборот морских портов Крымского п-ова (Феодосия, Севастополь и др.) невелик. Порты обрабатывают различные грузы: наливные (около 56 %; нефть, нефтепродукты и др.), навалочные (каменный уголь, зерно и др.), генеральные и прочие грузы. Черноморские порты лидируют в стране по перевозке пассажиров; крупнейшие из них (тыс. пассажиров, 2020): Ялта – 419,2, Сочи – 89,6.

Порт Новороссийск (Краснодарский край, Россия)По Чёрному морю транспортируется большое количество грузов внутри России, при этом используются связанные с ним Волго-Донской канал (соединяет Чёрное море с Волгой и Каспийским морем), Волго-Балтийский водный путь и Беломорско-Балтийский канал (с Балтийским морем и Белым морем).

Порт Новороссийск (Краснодарский край, Россия)По Чёрному морю транспортируется большое количество грузов внутри России, при этом используются связанные с ним Волго-Донской канал (соединяет Чёрное море с Волгой и Каспийским морем), Волго-Балтийский водный путь и Беломорско-Балтийский канал (с Балтийским морем и Белым морем).

Морские порты в других черноморских странах (все универсальные, обрабатывают различные грузы): в Украине – Южный (в 2020 грузооборот составил 61,7 млн т), Николаев (30,1 млн т), Черноморск (бывший Ильичёвск; 23,9 млн т) и Одесса (23,3 млн т), в Молдавии – Джурджулешты (единственный порт страны, создан в 2006) (1,1 млн т), в Абхазии – Сухум, в Грузии – Поти (с Супсой) (11,6 млн т), Батуми (3,5 млн т) и Кулеви (1,7 млн т), в Румынии – Констанца, Мидия, Мангалия (оба – близ Констанцы), Сулина, Тулча, Галац и Брэила (все четыре – в нижнем течении Дуная, доступном для морских судов), в Болгарии – Варна и Бургас, в Турции – Самсун, Трабзон и Ризе.

Развито паромное сообщение. Украинская компания «Укрферри» до 2022 г. осуществляла паромное сообщение между портами Украины, Болгарии, Турции и Грузии. Действуют маршруты: из Черноморска в Варну, Поти и Хайдарпашу (терминал в Стамбуле, Турция) и из Варны в Батуми.

Побережье Чёрного моря (г. Амасра, Турция).Значительный поток грузов из Балканских стран идёт к Чёрному морю по Дунаю, который через систему рек и каналов [Дунай – Чёрное море (северная часть сооружена в 1984, южная часть – в 1987; длина 64,2 км) и Рейн – Майн – Дунай (1992; длина 170,7 км)] соединён с Северным морем.

Побережье Чёрного моря (г. Амасра, Турция).Значительный поток грузов из Балканских стран идёт к Чёрному морю по Дунаю, который через систему рек и каналов [Дунай – Чёрное море (северная часть сооружена в 1984, южная часть – в 1987; длина 64,2 км) и Рейн – Майн – Дунай (1992; длина 170,7 км)] соединён с Северным морем.

По дну Чёрного моря из России в Турцию проложены два магистральных газопровода: «Голубой поток» (2002; длина 1213 км, пропускная способность 16 млрд м3) и «Турецкий поток» (2018; 1090 км, 31,5 млрд м3).

Чёрное море – место базирования крупных подразделений военно-морских сил России (Севастополь и Новороссийск), Украины (Одесса, Очаков и др.), Грузии (Поти и Батуми) и стран-членов НАТО (Констанца и Мангалия в Румынии, Варна и Бургас в Болгарии, Синоп и Самсун в Турции).

К крупнейшим курортным районам Чёрного моря относят: Южный берег Крыма (Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Коктебель, Феодосия) и Черноморское побережье Кавказа (Анапа, Геленджик, Сочи) в России; Одесса, Каролино-Бугаз в Украине, Гагра, Пицунда, Сухум в Абхазии; Кобулети, Батуми в Грузии; Черноморское побережье Болгарии (Золотые Пески, Албена, Солнечный Берег, Несебыр, Поморие, Созополь) и Румынии (Мамая, Эфорие, Мангалия и др.).

Координацию хозяйственного использования ресурсов Чёрного моря осуществляет Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС; 1992, 13 стран-членов, штаб-квартира в Стамбуле).

Экологическая ситуация

Большое значение имеет охрана вод Чёрного моря. Экологическое состояние Чёрного моря за последнее десятилетие ухудшилось несмотря на снижение экономической активности причерноморских стран, оно рассматривается как одно из самых грязных морей в мире. В наибольшей степени море загрязняется нефтью и нефтепродуктами, фенолами и детергентами. Загрязнены нефтью западная часть моря, на которую приходится наибольший объём танкерных перевозок, и акватории портов. Загрязнение впадающих в море рек, особенно стоками с полей, содержащими нитраты и фосфаты, влечёт за собой эвтрофикацию вод моря, бурный рост фитопланктона («цветение» моря – интенсивное развитие цианобактерий), уменьшение прозрачности вод, гибель многоклеточных водорослей. 20 стран Европы осуществляют сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в море, в том числе через Дунай, Прут и Днепр в северо-западную мелководную часть, где расположены основные нерестилища. Наблюдается изменение состава, уменьшение количества особей и мутация водного мира под воздействием антропогенных факторов (в том числе замена коренных видов экзотическими).

Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной подписан ряд международных документов, регулирующих вопросы охраны и защиты Чёрного моря от загрязнения. 31 октября в странах Черноморского региона отмечается Международный день Чёрного моря, проводятся экологические акции, в том числе кампания по очистке пляжей.