Альпы

А́льпы (от кельт. alp – высокая гора; нем. Alpen, франц. Alpes, итал. Alpi, словен. Alpe), наиболее высокая горная система в центре Западной Европы, на территории Швейцарии, Австрии, Словении, Франции, Германии, Италии и Лихтенштейна. Площадь около 220 тыс. км2. Протягивается от Лазурного берега Лигурийского моря до Среднедунайской низменности, образуя выпуклую к северо-западу дугу длиной по внешнему краю около 1200 км, по внутреннему – около 750 км, шириной от 50 до 260 км.  Альпы (зарубежная Европа). Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Альпы (зарубежная Европа). Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

На севере возвышаются над Швейцарским и Баварским плоскогорьями, на юге граничат с Апеннинами по перевалу Кадибона и круто поднимаются над Ломбардской низменностью. На востоке долиной реки Дунай отделяются от Карпат, на юго-востоке – Люблянской котловиной от Динарского нагорья. Упоминаются Геродотом в 5 в. до н. э. Первым исследователем Альп считается Полибий, составивший их описание во 2 в. до н. э. Альпы – одна из наиболее изученных горных систем. Многие понятия названы по имени Альп, в частности альпийский климатический пояс, период альпийской складчатости, альпийский тип рельефа, альпийские луга, альпинизм. Также в честь Альп названы другие горные системы, например Австралийские Альпы в Австралии, Южные Альпы в Новой Зеландии и др. По одной из версий, латинское слово Alpes, которое образовалось от albus (белый), использовалось ещё в 1 в. до н. э. для обозначения гор, покрытых снегом. Другое предположение говорит о том, что название произошло от слов Al или Ar, что означало высокогорную местность. Слово Alpe в современном французском и итальянском языках означает «горная вершина», равно как и Alp в немецком.

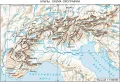

Альпы. Орографическая карта.

Альпы. Орографическая карта.

Рельеф

Разделяются на более высокие, увенчанные остроконечными пиками Западные Альпы с горой Монблан (4810 м) – высшей точкой Западной Европы, и более низкие Восточные Альпы (высота до 4049 м, гора Бернина). Граница между ними проходит по долине Верхнего Рейна, перевалу Шплюген и озеру Комо, вместе образующими глубокую ложбину, прорезающую Альпы поперёк почти с севера на юг.

Лепонтинские Альпы (Швейцария).Каждая из частей является сложной системой хребтов и массивов, разделённых многочисленными глубокими поперечными и продольными долинами, в верховьях которых находятся перевалы. Наибольшее значение имеют перевалы Фрежюс на высоте более 2500 м, через который идет дорога из Турина на Париж, и Большой Сен-Бернар на высоте более 2400 м между Монбланом и Пеннинскими Альпами, соединяющий Швейцарию с Италией.

Лепонтинские Альпы (Швейцария).Каждая из частей является сложной системой хребтов и массивов, разделённых многочисленными глубокими поперечными и продольными долинами, в верховьях которых находятся перевалы. Наибольшее значение имеют перевалы Фрежюс на высоте более 2500 м, через который идет дорога из Турина на Париж, и Большой Сен-Бернар на высоте более 2400 м между Монбланом и Пеннинскими Альпами, соединяющий Швейцарию с Италией.

Перевал Сен-Готард (Швейцария). Большое значение имеют также перевалы Симплон и Сен-Готард, получивший известность благодаря переходу Суворова через Альпы в 1799 г. Наиболее высоки осевые зоны Альп, в них широко распространены формы горно-ледникового рельефа – троги, острые скалистые гребни и др. Склоны их круты и лишены растительности. Осевые зоны Альп обрамлены Предальпами – средневысотными горами высотой до 1700 м, представляющими собой передовую цепь Альпийской горной системы.

Перевал Сен-Готард (Швейцария). Большое значение имеют также перевалы Симплон и Сен-Готард, получивший известность благодаря переходу Суворова через Альпы в 1799 г. Наиболее высоки осевые зоны Альп, в них широко распространены формы горно-ледникового рельефа – троги, острые скалистые гребни и др. Склоны их круты и лишены растительности. Осевые зоны Альп обрамлены Предальпами – средневысотными горами высотой до 1700 м, представляющими собой передовую цепь Альпийской горной системы.

Предальпы (Италия).Единичные ледники лежат лишь на самых высоких массивах. Много озёр. Они отличаются большим разнообразием форм рельефа, особенно распространены крутосклонные известняковые массивы с башнеобразными вершинами и проявлениями карста (например, карстовая пропасть Жан-Бернар, которая с 1979 по 1998 считалась глубочайшей пещерой планеты), а также невысокие хребты с мягкими покатыми склонами и широкими долинами.

Предальпы (Италия).Единичные ледники лежат лишь на самых высоких массивах. Много озёр. Они отличаются большим разнообразием форм рельефа, особенно распространены крутосклонные известняковые массивы с башнеобразными вершинами и проявлениями карста (например, карстовая пропасть Жан-Бернар, которая с 1979 по 1998 считалась глубочайшей пещерой планеты), а также невысокие хребты с мягкими покатыми склонами и широкими долинами.

Грайские Альпы (Италия).Осевая зона Западных Альп состоит из Приморских Альп и Коттских Альп, массива Пельву, Грайских Альп, Савойских Альп с массивом Монблан, Пеннинских Альп, Лепонтинских Альп, Бернских Альп и Гларнских Альп, Северных Французских Альп и др. В осевой зоне Восточных Альп выделяют Ретийские Альпы, Эцтальские Альпы, Циллертальские Альпы, Высокий Тауэрн и Низкий Тауэрн.

Грайские Альпы (Италия).Осевая зона Западных Альп состоит из Приморских Альп и Коттских Альп, массива Пельву, Грайских Альп, Савойских Альп с массивом Монблан, Пеннинских Альп, Лепонтинских Альп, Бернских Альп и Гларнских Альп, Северных Французских Альп и др. В осевой зоне Восточных Альп выделяют Ретийские Альпы, Эцтальские Альпы, Циллертальские Альпы, Высокий Тауэрн и Низкий Тауэрн.

Известняковые Альпы (Австрия).Восточные Альпы обрамлены с севера Альгойскими, Зальцбургскими, Австрийскими Известняковыми Альпами, горами Карвендель, с юга – Бергамскими Альпами, Доломитовыми Альпами, Карнийскими Альпами, Юлийскими Альпами и др. На юге высокогорье Западных Альп круто поднимается над Ломбардской низменностью.

Известняковые Альпы (Австрия).Восточные Альпы обрамлены с севера Альгойскими, Зальцбургскими, Австрийскими Известняковыми Альпами, горами Карвендель, с юга – Бергамскими Альпами, Доломитовыми Альпами, Карнийскими Альпами, Юлийскими Альпами и др. На юге высокогорье Западных Альп круто поднимается над Ломбардской низменностью.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Альпы – одно из звеньев Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Представляют собой молодое складчато-покровное горное сооружение, сформированное в альпийскую эпоху тектогенеза. Современная структура Альп характеризуется чёткой поперечной и продольной зональностью. Выделяют Западные, Центральные и Восточные зоны Альп. С севера Центральные и Восточные Альпы окаймляются Предальпийским передовым прогибом (выполнен неогеновой молассой), отделяющим их от гор Юра и Богемского массива края Западно-Европейской молодой платформы. Внешняя зона Альп – Гельветская – сложена шельфовыми отложениями древней пассивной окраины Европы, образующими пакет тектонических покровов. Узкая на востоке, зона сильно расширяется на юго-западе (во Франции, в области Дофине), где её структура упрощается. В этом же направлении выклинивается передовой прогиб. В тылу Гельветской зоны выступает цепочка Внешних Кристаллических массивов, образованных домезозойскими метаморфическими комплексами и гранитами. С юга и юго-востока на Гельветскую зону и на эти массивы надвинута Флишевая зона, сложенная мел-палеогеновым флишем, накопленным на континентальном склоне и подножии Европы в конце мезозоя – начале кайнозоя.

Лежачая антиклинальная складка во флишевой толще. Долина Дюранс, Верхние Альпы (Франция). Особенно сложное покровно-надвиговое строение зона имеет в Швейцарских Альпах. На Флишевую зону с юга надвинуты покровы Пеннинской зоны, в строении которой принимают участие офиолиты и блестящие сланцы юрско-раннемелового возраста (фрагменты земной коры и осадочного выполнения океанического бассейна Неотетис).

Лежачая антиклинальная складка во флишевой толще. Долина Дюранс, Верхние Альпы (Франция). Особенно сложное покровно-надвиговое строение зона имеет в Швейцарских Альпах. На Флишевую зону с юга надвинуты покровы Пеннинской зоны, в строении которой принимают участие офиолиты и блестящие сланцы юрско-раннемелового возраста (фрагменты земной коры и осадочного выполнения океанического бассейна Неотетис).

Пеннинские покровы смяты в крупные лежачие и опрокинутые складки, в ядрах которых выступают кристаллические породы фундамента Западно-Европейской платформы палеозойского возраста. В Восточных Альпах эта зона тектонически перекрыта палеозойскими метаморфизованными породами (метаграувакками, сланцами) и триасово-нижнемеловыми карбонатами покровов Австрийских Альп (перемещённые фрагменты палеозойского фундамента и чехла блока Адрия – возможного выступа, или отторженца, Африканской литосферной плиты). Образования Пеннинской зоны здесь выступают на поверхность лишь в крупных тектонических окнах Энгадина в Швейцарии и Тауэрна в Австрии. В Центральных и Западных Альпах наиболее высокое гипсометрическое положение занимают останцы покровов кристаллических сланцев и гнейсов (Дан-Бланш и др.). Южные Альпы, отделённые от северных зон крупным Инсубрийским (Периадриатическим) разломом – сдвигом, обладают складчато-надвиговой, а не покровной структурой и характеризуются смещением масс к югу. Они сложены в основном карбонатами триаса – палеоцена, из-под которых на севере выступают палеозойские образования, на востоке широко распространён верхнемеловой – палеоценовый флиш. На юге Альпы окаймлены Паданским межгорным прогибом, общим для Альп и Апеннин и выполненным мощной толщей олигоцен-четвертичных моласс. Пиллоу-базальты офиолитового комплекса, Шенайе (Франция).

Пиллоу-базальты офиолитового комплекса, Шенайе (Франция).

Основной этап развития Альп, приведший к становлению современного горного сооружения, начался в средней юре, когда на месте будущих Альп произошёл раскол позднепалеозойского суперконтинента Пангея и образовался относительно узкий океан Неотетис, отделивший Евразию от Африки и её выступа (или отторженца) Адрии (современное Адриатическое море и прилегающее побережье). В середине мелового периода восточная часть океана испытала интенсивный импульс сжатия вследствие сближения Адрии с Евразийской плитой; образовались первые перемещённые к северу тектонические покровы Восточных Альп. К концу эоцена этот процесс распространился на всю территорию Альп. Накопление осадков (блестящих сланцев) сменилось в позднем мелу и палеоцене отложением флиша, в олигоцене началось становление горного сооружения и образование в его обрамлении прогибов, заполнявшихся обломочными отложениями (молассами). Северные зоны Центральных и Восточных Альп отделились от южных зон (принадлежавших периферии Адрии) Инсубрийским сдвигом, вдоль которого в олигоцене – миоцене произошло внедрение небольших плутонов гранитоидов. Горообразование, связанное со столкновением Адрии с Евразией и поддвигом последней, продолжалось с нарастающей интенсивностью в неогене – квартере. Альпы испытывают медленный подъём (1 мм в год), который сопоставляется со скоростью их денудации. Характерна высокая сейсмичность.

Недра Альп богаты железными, медными, свинцово-цинковыми рудами, магнезитом, графитом, тальком, гипсом, каолином, каменной солью. К Предальпийскому передовому прогибу и отдельным межгорным впадинам приурочены месторождения нефти и природного горючего газа, бурого угля.

Климат

Альпы – важный климатораздел Европы. К северу и западу от них расположены территории с умеренным климатом, к югу – с субтропическим средиземноморским. Альпы находятся на пути воздушных масс различного происхождения: умеренного и влажного морского воздуха с запада, прохладного или холодного полярного воздуха с севера, сухого и тёплого (летом) или холодного (зимой) континентального с востока и тёплого (иногда жаркого) африканского или средиземноморского с юга. Средняя температура июля ниже 14 °C, января – до −15 °C. Понижение температуры воздуха с высотой лучше выражено летом (в среднем на 0,6–0,7 °C на 100 м), чем зимой (0,3–0,5 °C на 100 м), поэтому контрасты зимних температур более сглажены, чем летних. Годовые и месячные температуры наиболее высоки на южных склонах Приморских Альп; годовая изотерма 0 °C проходит здесь на высоте около 2000 м, июльская изотерма 0 °C – на высоте около 3500 м. Наибольшее количество осадков выпадает на западных и северо-западных склонах (1200–2000 мм, местами до 4000 мм в год), в межгорных долинах и котловинах уменьшается до 500–800 мм. Максимум осадков приходится на летние месяцы; в низкогорьях они выпадают главным образом в виде дождя. Снег держится на равнинах от 1 до 6 месяцев в году. На протяжении большей части зимы в долинах стоят туманы. Для Альп характерны горно-долинные ветры и фёны. Последние существенно повышают местную температуру, что приводит к резкому таянию снегов и сходам лавин, но в то же время создают условия для земледелия на гораздо больших абсолютных высотах, чем в тех местах, где их не бывает. Часты обвалы (иногда объёмом до нескольких кубических километров), осыпи, снежные лавины.

Оледенение

Альпы – крупнейший центр современного горного оледенения в Западной Европе. Высота снеговой границы колеблется от 2500 м на северо-западе, где выпадает особенно много осадков, до 3200 м в центральной, более сухой части. Глобальное изменение климата послужило причиной значительного сокращения и даже исчезновения многих ледников, на месте которых нередко возникают озёра.

Горный массив Бернина с одноимённым ледником. Восточные Альпы (Швейцария). Во 2-й половине 20 в. площадь современного оледенения Альп сократилась от 4140 до 2685 км2. В Альпах насчитывается 4394 ледника (2015) различных типов крупнее 0,01 км², главным образом долинных и каровых (The Swiss Glaciers ... 2016; Paul. 2020). Преобладают небольшие ледники. Самые большие долинные ледники спускаются с Бернских Альп (Большой Алечский ледник длиной около 24,7 км) и с массива Монблан (Мер-де-Глас – 12 км). Только в 2020 г. ледники потеряли целых 2 % своего объёма (Котляков. 2017).

Горный массив Бернина с одноимённым ледником. Восточные Альпы (Швейцария). Во 2-й половине 20 в. площадь современного оледенения Альп сократилась от 4140 до 2685 км2. В Альпах насчитывается 4394 ледника (2015) различных типов крупнее 0,01 км², главным образом долинных и каровых (The Swiss Glaciers ... 2016; Paul. 2020). Преобладают небольшие ледники. Самые большие долинные ледники спускаются с Бернских Альп (Большой Алечский ледник длиной около 24,7 км) и с массива Монблан (Мер-де-Глас – 12 км). Только в 2020 г. ледники потеряли целых 2 % своего объёма (Котляков. 2017).

Реки и озера

Альпы – важнейший гидрографический узел Западной Европы. В Альпах берут начало многие реки, получающие обильное дождевое, снеговое и ледниковое питание. Наиболее крупные реки, берущие начало в горах, уходят далеко за пределы региона. Реки принадлежат бассейнам Северного (Рейн с Аре и другими притоками), Чёрного (правые притоки Дуная – Иллер, Лех, Инн, Энс, Драва), Адриатического (Адидже, По с левыми притоками) и Средиземного (Рона с левыми притоками) морей. Они обладают стремительным течением, порожисты, наиболее полноводны летом; на них созданы сотни ГЭС.

Озеро Комо (область Ломбардия, Италия).Крупные озёра расположены в полосе предгорий, занимают расширения горных долин и межгорные котловины (Женевское, Боденское, Лаго-Маджоре, Комо и др.).

Озеро Комо (область Ломбардия, Италия).Крупные озёра расположены в полосе предгорий, занимают расширения горных долин и межгорные котловины (Женевское, Боденское, Лаго-Маджоре, Комо и др.).

Озеро Лаго-Маджоре (Швейцария).

Озеро Лаго-Маджоре (Швейцария).

Растительность и животный мир

В Альпах хорошо выражена высотная поясность ландшафтов. Среди естественной растительности преобладают лесные ландшафты. До высоты 600–800 м – буковые и дубовые леса на горных бурых лесных почвах и рендзинах (в известняковых районах), в южной части – леса из каштана, алеппской сосны с примесью дуба и бука, а также заросли ксерофитных кустарников на горных бурых лесных и горных коричневых почвах. Низкогорья, характеризующиеся большим разнообразием растительности, довольно густо заселены, развито земледелие, садоводство, виноградарство и животноводство. До высоты 1600–2000 м – буковые и дубовые леса, выше переходящие в смешанные и хвойные (во влажных районах – еловые и пихтовые, в сухих – сосновые и лиственничные). Основные типы почв – бурые лесные различной степени оподзоленности, рендзины, подзолистые (главным образом в верхней части пояса). Развито пастбищное животноводство, в нижней части пояса – земледелие; лесозаготовки. До высоты 2200–2300 м протягивается субальпийский пояс с высокогорными кустарниками и субальпийскими лугами, используемыми под летние пастбища. Почвы относятся к перегнойному оподзоленному (под кустарниками) и гумусовому горно-луговому типу. До границы снеговой линии, в альпийском поясе, значительная часть поверхности лишена растительности, на остальной – развиты низкотравные разреженные альпийские луга с кустарниками, характерными для горной тундры, по долинам спускаются ледники. Наиболее высокие осевые хребты расположены в нивальном поясе с холодными высокогорными каменистыми, ледниковыми и снежными пустынями. Во многих районах леса сведены. На обезлесенных склонах усиливаются эрозии почвы, лавинная деятельность и другие явления, приносящие большой ущерб.

В Альпах нашли убежище многие животные, вытесненные человеком из равнин и низкогорий. Большинство животных Альп зимуют в лесном поясе, а на лето поднимаются на высокогорные луга; другие живут постоянно в том или ином поясе. В лесах обитают олень, косуля, кабан, куница, горностай, ласка, соня, хорёк, лисица, волк, дикая кошка, белка, дикий кролик, зайцы русак и беляк; из птиц – дятел, глухарь, рябчик, снегирь, синица, ласточка, ворона и др. Изредка встречаются бурый медведь и рысь. Высокогорье населяют альпийский горный козёл, серна, полёвки, альпийский сурок; из птиц – альпийская галка. Горные реки и ручьи богаты рыбой, наиболее ценится форель.

Состояние и охрана окружающей среды

Природа Альп в течение долгого времени подвергалась непрерывному антропогенному воздействию. Больше всего пострадали леса предгорий, которые вырубались для расчистки полей под посевы, посадки и пастбища. В горных районах ежегодно вырубаются большие площади леса для строительства лыжных трасс и баз отдыха, что нарушает естественное равновесие и приводит к образованию лавин и селей. По оценкам учёных, уничтожено примерно 60–80 % альпийских лесов. В южных предгорьях Альп в результате антропогенных трансформаций ландшафта стали развиваться заросли гариги, подверженные периодическим пожарам.

Национальный парк Меркантур (Франция).В альпийских горах расположено множество национальных парков, природных и биосферных заповедников, особых зон охраны и защиты природы: Вануаз, Экрен, Меркантур (Франция), Гран-Парадизо, Стельвио (Италия), Швейцарский (Швейцария), Берхтесгаден (Германия), Высокий Тауэрн, Нокберг, Калькальпен (Австрия), Триглав (Словения).

Национальный парк Меркантур (Франция).В альпийских горах расположено множество национальных парков, природных и биосферных заповедников, особых зон охраны и защиты природы: Вануаз, Экрен, Меркантур (Франция), Гран-Парадизо, Стельвио (Италия), Швейцарский (Швейцария), Берхтесгаден (Германия), Высокий Тауэрн, Нокберг, Калькальпен (Австрия), Триглав (Словения).

Обеспечить устойчивое развитие Альпийского горного региона призвана Альпийская конвенция – международный договор, инициированный Евросоюзом и 8 государствами региона (Австрия, Германия, Италия, Лихтенштейн, Монако, Словения, Франция и Швейцария) и вступивший в силу в 1995 г. В задачи Альпийской конвенции входят охрана окружающей среды, сохранение культурных традиций, а также всемерное развитие расположенных на её территории стран.

Пути сообщения

С глубокой древности через Альпы проходили важнейшие пути, связывавшие страны Средней Европы со Средиземноморьем. Они проходили по перевалам, переходы через которые были неудобны и опасны. Тем не менее ими пользовались войска различных завоевателей и переселенцы. Эти же дороги служили для торговых сношений между разделёнными альпийскими горами государствами, по ним совершали свои странствования паломники в Рим. Вплоть до 19 в. большинство альпийских перевалов можно было преодолевать только на вьючных животных. В начале 19 в. по приказу Наполеона I были построены дороги через перевалы Симплон, Монженевр и Мон-Сени. Первая альпийская железная дорога построена в Восточных Альпах в 1867 г. через перевал Бреннер. Во 2-й половине 19 в. железные дороги пересекли почти все важнейшие альпийские перевалы. Прокладка железных дорог потребовала сооружения железнодорожных тоннелей, первым из которых стал Мон-Сенийский (1871). Строительство самого длинного (57,1 км) железнодорожного тоннеля в мире – Готардского базисного тоннеля – было завершено в 2011 г. В настоящее время Альпы пересекает довольно густая автомобильная и железнодорожная сеть.

Туризм и спорт

Первые туристы в Альпах появились в 60-х гг. 19 в. В 21 в. Альпы являются крупнейшим международным центром альпинизма, туризма, горнолыжного спорта и других зимних видов спорта; многие альпийские озёра привлекают пловцов, яхтсменов и серфингистов. В Альпах наибольшее в мире число канатных дорог и подъёмников. Многочисленны бальнеологические и климатические курорты. В год Альпы обычно посещают около 50 млн туристов.

Первые зимние Олимпийские игры состоялись в 1924 г. в Шамони (Франция). Они проводились в альпийских горах еще девять раз: в Санкт-Морице (Швейцария), 1928 и 1948 гг.; Кортина-д’Ампеццо (Италия), 1956 г.; Гренобле (Франция), 1968 г.; Инсбруке (Австрия), 1964 и 1976 гг.; Гармиш-Партенкирхене (Германия), 1936 г.; Альбервиле (Франция), 1992 г.; Турине, 2006 г., в 2026 г. планируются в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

За последние полвека более продолжительное и тёплое лето, причиной которого стало глобальное потепление, нанесло крупный ущерб зимним видам спорта. Из-за нехватки снега в Альпах закрылись почти 200 горнолыжных курортов. Лыжный сезон в Альпах сократился примерно на месяц по сравнению с тем, что было 50 лет назад.

На территории Альп проживают около 13 млн человек, бо́льшая часть из них – французы, немцы, итальянцы, словенцы. Самые крупные города в Альпах: Гренобль (Франция), Инсбрук (Австрия), Тренто, Больцано (Италия).