Южная Америка

Ю́жная Аме́рика, материк в Западном полушарии, с Северной Америкой образует часть света Америка.

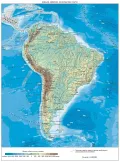

Южная Америка. Физическая карта.Общие сведения

Южная Америка. Физическая карта.Общие сведения

Протяжённость с севера на юг 7150 км, с запада на восток – 5150 км. Площадь 17,5 млн км2, с островами – 17,9 млн км2 (4-е место среди материков Земли). Население 434,3 млн человек (2021). Границу с Северной Америкой проводят по Панамскому перешейку, пересечённому Панамским каналом. Крайние точки: северная 12°28′ с. ш. (мыс Гальинас на п-ове Гуахира), южная материковая 53°54′ ю. ш. (мыс Фроуард на п-ове Брансуик) и южная островная 56°32′ ю. ш. (о-ва Диего-Рамирес), восточная 34°47′ з. д. (мыс Кабу-Бранку) и западная 81°20′ з. д. (мыс Париньяс). Расположена между Тихим океаном на западе и Атлантическим океаном на востоке; на севере омывается Карибским морем, на юге – Магеллановым проливом. Патагонские Анды (провинция Санта-Крус, Аргентина).Берега Южной Америки в целом прямолинейные, преимущественно абразионного и аккумулятивного типов. Расчленены слабо, лишь на юго-западе изрезаны фьордами. Несколько заливов глубоко вдаются в сушу: на западе – Гуаякиль, на севере – Венесуэльский залив с озером-лагуной Маракайбо, на юго-востоке – Ла-Плата, Баия-Бланка и др.

Патагонские Анды (провинция Санта-Крус, Аргентина).Берега Южной Америки в целом прямолинейные, преимущественно абразионного и аккумулятивного типов. Расчленены слабо, лишь на юго-западе изрезаны фьордами. Несколько заливов глубоко вдаются в сушу: на западе – Гуаякиль, на севере – Венесуэльский залив с озером-лагуной Маракайбо, на юго-востоке – Ла-Плата, Баия-Бланка и др.

К Южной Америке относят острова Подветренные и Тринидад, Фолклендские, Галапагос, архипелаг Огненная Земля и др.

Архипелаг Огненная Земля (Чили, Аргентина).В Южной Америке расположены самая длинная и одна из самых высоких горных систем земного шара Анды, крупнейшая на Земле Амазонская низменность с рекой Амазонка (самая крупная в мире по размерам бассейна и водоносности), самое высокогорное озеро в мире – Титикака и высочайший водопад Анхель.

Архипелаг Огненная Земля (Чили, Аргентина).В Южной Америке расположены самая длинная и одна из самых высоких горных систем земного шара Анды, крупнейшая на Земле Амазонская низменность с рекой Амазонка (самая крупная в мире по размерам бассейна и водоносности), самое высокогорное озеро в мире – Титикака и высочайший водопад Анхель. Река Амазонка (Колумбия). По особенностям природных ландшафтов различают равнинно-плоскогорный внеандийский Восток и горный андийский Запад. Высшая точка – гора Аконкагуа (6959 м) в Андах.

Река Амазонка (Колумбия). По особенностям природных ландшафтов различают равнинно-плоскогорный внеандийский Восток и горный андийский Запад. Высшая точка – гора Аконкагуа (6959 м) в Андах.

Государства

В Южной Америке расположено 12 независимых государств и 3 зависимые территории (2022).

Южная Америка. Политическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 января 2023 г.Независимые государства:

Южная Америка. Политическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 января 2023 г.Независимые государства:

Аргентина

Боливия

Бразилия

Венесуэла

Гайана

Колумбия

Парагвай

Перу

Суринам

Уругвай

Чили

Эквадор

Зависимые территории:

Гвиана

Фолклендские (Мальвинские) Острова

Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова

Рекомендуемые статьи

Южная Америка. Геологическое строение

Южная Америка. Полезные ископаемые

Южная Америка. Внутренние воды

Южная Америка. Почвы и растительность

Южная Америка. Состояние и охрана окружающей среды

Южная Америка. История географических открытий и исследований

Южная Америка. История Южной Америки до начала 16 в.