Малый Кавказ

Ма́лый Кавка́з, горная система в Закавказье, в Грузии, Армении и Азербайджане. Протягивается от Чёрного моря до реки Аракс, почти  Малый Кавказ. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.параллельно Большому Кавказу и отделена от него Колхидской низменностью и Куринской впадиной. Длина около 600 км. Окаймляет с севера и северо-востока Армянское нагорье, образуя пологую дугу, обращённую выпуклой стороной на северо-восток. Большой Кавказ и Малый Кавказ соединены субмеридиональным Лихским хребтом в пределах Транскавказского поперечного поднятия. Преобладающие высоты 2000–3000 м. В западной части Малого Кавказа находятся почти широтно простирающиеся Месхетский (высота до 2850 м, гора Меписцкаро), Триалетский (3578 м, гора Шавиклде) и Шавшетский (2818 м, гора Хева) хребты; в центральной части – кулисообразно расположенные Ширакский (2555 м, гора Бугатепе),

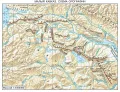

Малый Кавказ. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.параллельно Большому Кавказу и отделена от него Колхидской низменностью и Куринской впадиной. Длина около 600 км. Окаймляет с севера и северо-востока Армянское нагорье, образуя пологую дугу, обращённую выпуклой стороной на северо-восток. Большой Кавказ и Малый Кавказ соединены субмеридиональным Лихским хребтом в пределах Транскавказского поперечного поднятия. Преобладающие высоты 2000–3000 м. В западной части Малого Кавказа находятся почти широтно простирающиеся Месхетский (высота до 2850 м, гора Меписцкаро), Триалетский (3578 м, гора Шавиклде) и Шавшетский (2818 м, гора Хева) хребты; в центральной части – кулисообразно расположенные Ширакский (2555 м, гора Бугатепе),  Триалетский хребет в окрестностях посёлка Бакуриани (Грузия).Сомхетский (2543 м, гора Лалвар), Базумский (3016 м, гора Халаб), Памбакский (3101 м, гора Тежлер), Севанский (Шахдагский) (3367 м, гора Большой Гиналдаг), Мургузский (2993 м, гора Мургуз), Муровдаг (высота до 3724 м, гора Гямыш – высшая точка Малого Кавказа); в восточной части – субмеридиональный Карабахский хребет (2725 м, гора Бёюк-Кирс). Хребты, часто асимметричные, чередуются с межгорными котловинами – Ахалцихской, Аджарской, Бакурианской, Лорийской и др. Южная граница Малого Кавказа с внутренними хребтами и плато Армянского нагорья условна и проводится неоднозначно. Некоторые авторы включают часть из них (Джавахетский, Самсарский, Гегамский и др.) в Малый Кавказ, что не совсем верно, т. к. для них в отличие от хребтов Малого Кавказа характерно широкое развитие вулканических форм рельефа.

Триалетский хребет в окрестностях посёлка Бакуриани (Грузия).Сомхетский (2543 м, гора Лалвар), Базумский (3016 м, гора Халаб), Памбакский (3101 м, гора Тежлер), Севанский (Шахдагский) (3367 м, гора Большой Гиналдаг), Мургузский (2993 м, гора Мургуз), Муровдаг (высота до 3724 м, гора Гямыш – высшая точка Малого Кавказа); в восточной части – субмеридиональный Карабахский хребет (2725 м, гора Бёюк-Кирс). Хребты, часто асимметричные, чередуются с межгорными котловинами – Ахалцихской, Аджарской, Бакурианской, Лорийской и др. Южная граница Малого Кавказа с внутренними хребтами и плато Армянского нагорья условна и проводится неоднозначно. Некоторые авторы включают часть из них (Джавахетский, Самсарский, Гегамский и др.) в Малый Кавказ, что не совсем верно, т. к. для них в отличие от хребтов Малого Кавказа характерно широкое развитие вулканических форм рельефа.

Рельеф

Преобладает тектонико-денудационный среднегорный рельеф с густым эрозионным расчленением. Сводово-глыбовые и глыбовые хребты сложены вулканогенно-карбонатными и флишевыми породами, пронизанными интрузиями гранитов, габбро, диоритов мезозойского и палеоген-неогенового возраста. В хребтах значительна роль селективной денудации в литологически разнообразных породах. Долины рек, пересекая хребты, образуют живописные каньоны (ущелья Боржоми, Тертер, Дебед, Аракс и др.), в депрессиях расширяются с формированием системы террас (от 6 до 11) высотой от 4–7 до 240–260 м, на востоке до 1000 м. Для котловин типичен эрозионно-аккумулятивный и аккумулятивный рельеф. Характерны разновысотные (до 2400–3400 м) поверхности выравнивания (всего 9), которые часто контрастируют с узкими крутосклонными ущельями. Местами встречаются вулканические формы рельефа – конусы, в том числе шлаковые, лавовые покровы и потоки. Есть вулканические плато (Бакурианское) с потухшими вулканами (Мухера, Саргави и др.) и спускающимися с них лавовыми потоками (Гуджаретский, Боржомский). Боржомский поток длиной до 11 км заканчивается стометровым уступом. На наиболее высоких хребтах, преимущественно на северных склонах, распространены палеогляциальные формы рельефа (кары, троги и др.), здесь типичен скальный, альпийский рельеф. На западе широкое развитие получили оползневые и обвальные процессы, на юго-востоке – аридная денудация и эрозия, с чем связано развитие густой овражно-балочной сети, бедлендов. Встречаются карстовые формы рельефа [известны Азыхская пещера в Карабахском хребте, Инек-Магарасы в Шахдагском (Севанском) хребте].  Эрушетский хребет, долина реки Кура (пещерный комплекс Вардзиа, Грузия).В высокогорьях характерны мерзлотные процессы, развиты солифлюкционные террасы, каменные россыпи. Нередки селевые потоки и снежные лавины. Нижняя граница лавиноопасной зоны на западе проходит на высоте 80–300 м, на северо-востоке поднимается до 800–1000 м, на юго-востоке до 1000–1400 м. Интенсивен поверхностный смыв, особенно в бассейнах рек Дебед и Акера, – до 500–1000 т/км2. Часты сейсмообвалы и оползни, известен катастрофический обвал вершины горы Кяпаз в 1139 г., в результате которого образовалась озеро Гёйгёль и система более мелких озёр. Некоторые оползни-потоки достигают в длину более 2 км.

Эрушетский хребет, долина реки Кура (пещерный комплекс Вардзиа, Грузия).В высокогорьях характерны мерзлотные процессы, развиты солифлюкционные террасы, каменные россыпи. Нередки селевые потоки и снежные лавины. Нижняя граница лавиноопасной зоны на западе проходит на высоте 80–300 м, на северо-востоке поднимается до 800–1000 м, на юго-востоке до 1000–1400 м. Интенсивен поверхностный смыв, особенно в бассейнах рек Дебед и Акера, – до 500–1000 т/км2. Часты сейсмообвалы и оползни, известен катастрофический обвал вершины горы Кяпаз в 1139 г., в результате которого образовалась озеро Гёйгёль и система более мелких озёр. Некоторые оползни-потоки достигают в длину более 2 км. Малый Кавказ. Орографическая карта.

Малый Кавказ. Орографическая карта.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Малый Кавказ в тектоническом отношении представляет собой одноимённую складчато-покровную систему, являющуюся звеном Альпийско-Гималайского подвижного пояса и сформированную в кайнозое при закрытии ветви океана Неотетис. С севера на юг выделяют ряд тектонических зон. Аджаро-Tриалетская зона сложена вулканогенными и карбонатными породами мела, туфогенно-терригенными и вулканогенными – палеоцена – эоцена, накопленными в широтном рифтогенном прогибе, возникшем в мелу на окраине докембрийского Закавказского массива (в прошлом микроконтинента в палеоокеане); отложения испытали складчатые деформации умеренной интенсивности в конце эоцена с надвиганием на Pионскую межгорную впадину. Aджаро-Tриалетская зона восточнее Тбилиси погружается под неоген-четвертичные молассы Куринской впадины. Через центральную часть Малого Кавказа простирается Cевано-Aкеринская офиолитовая зона с развитием тектонических покровов мелового возраста, перекрытых карбонатной толщей мела и вулканогенной – эоцена. Заключительные деформации зоны относятся к концу эоцена, когда на неё на востоке, вдоль хребтов Mуровдаг и Карабахский, оказалась надвинутой с севера Сомхетско-Карабахская зона, представляющая собой приподнятый край Закавказского массива.

Хребет Муровдаг (Армения).Южная часть Малого Кавказа в течение палеозоя и почти всего мезозоя принадлежала северной окраине Иранского массива (микроконтинента) с позднедокембрийским метаморфическим фундаментом. На этом фундаменте залегают мелководно-морские карбонатно-терригенные (девон – нижний карбон) и карбонатные (пермь – триас) отложения; фрагментарно распространены отложения средней и верхней юры, нижнего мела, палеогена. Вся эта область испытала складчатые деформации умеренной интенсивности в конце эоцена. B миоцене в центральной части Малого Кавказа образовались наложенные молассовые впадины – Cеванская, Ширакская. B позднем миоцене значительные площади в центральной части Малого Кавказа были охвачены мощным наземным вулканизмом, создавшим Джавахетское вулканическое нагорье. Вулканическая деятельность продолжалась до голоцена включительно.

Хребет Муровдаг (Армения).Южная часть Малого Кавказа в течение палеозоя и почти всего мезозоя принадлежала северной окраине Иранского массива (микроконтинента) с позднедокембрийским метаморфическим фундаментом. На этом фундаменте залегают мелководно-морские карбонатно-терригенные (девон – нижний карбон) и карбонатные (пермь – триас) отложения; фрагментарно распространены отложения средней и верхней юры, нижнего мела, палеогена. Вся эта область испытала складчатые деформации умеренной интенсивности в конце эоцена. B миоцене в центральной части Малого Кавказа образовались наложенные молассовые впадины – Cеванская, Ширакская. B позднем миоцене значительные площади в центральной части Малого Кавказа были охвачены мощным наземным вулканизмом, создавшим Джавахетское вулканическое нагорье. Вулканическая деятельность продолжалась до голоцена включительно.

По сравнению с некоторыми другими звеньями Альпийско-Гималайского подвижного пояса Малый Кавказ характеризуется относительно невысокой сейсмичностью. Катастрофические землетрясения здесь редки, интенсивность сотрясений не превышает 8 баллов. На карте сейсмического районирования бóльшая часть Малого Кавказа отнесена к 6–7-балльным зонам.

Карабахский хребет (Азербайджан).В горах Малого Кавказа известны месторождения железных (Дашкесанское в Азербайджане) и медных (Алавердское в Армении, Мерисское в Грузии и др.) руд. Выявлены месторождения и проявления руд золота и серебра. Из различных видов неметаллических полезных ископаемых особо важное значение имеют бентонит (месторождения Саригюхское в Армении, Aсканское в Грузии) и барит (месторождения Човдарское, Кущинское, Загликское и другие в Азербайджане). Имеются месторождения цементного сырья, гранитов, монцонитов, габбро, вулканических туфов, туфолав, базальтов и андезитов, перлитов, мраморов, известняков и травертинов, диатомитов, каменной соли, камнесамоцветного сырья (агаты, обсидиан, оникс, яшма, горный хрусталь, аметист, бирюза). Распространены углекислые минеральные воды и термальные воды (месторождения Дилижанское в Армении, Боржомское в Грузии и др.).

Карабахский хребет (Азербайджан).В горах Малого Кавказа известны месторождения железных (Дашкесанское в Азербайджане) и медных (Алавердское в Армении, Мерисское в Грузии и др.) руд. Выявлены месторождения и проявления руд золота и серебра. Из различных видов неметаллических полезных ископаемых особо важное значение имеют бентонит (месторождения Саригюхское в Армении, Aсканское в Грузии) и барит (месторождения Човдарское, Кущинское, Загликское и другие в Азербайджане). Имеются месторождения цементного сырья, гранитов, монцонитов, габбро, вулканических туфов, туфолав, базальтов и андезитов, перлитов, мраморов, известняков и травертинов, диатомитов, каменной соли, камнесамоцветного сырья (агаты, обсидиан, оникс, яшма, горный хрусталь, аметист, бирюза). Распространены углекислые минеральные воды и термальные воды (месторождения Дилижанское в Армении, Боржомское в Грузии и др.).

Климат

Климат западных предгорий и низкогорий Малого Кавказа – субтропический влажный, восточных – субтропический сухой. Средняя температура января изменяется от 8,1 °C (в районе Батуми) до 2,3 °C (на юго-востоке Малого Кавказа в Агдаме), понижаясь на высоте 1000 м до −5,2 °C (Ахалцихе) и до −10 °C выше 2000 м; средняя температура июля составляет соответственно 23–24 °C и 24–26 °C, в горах – 8–9 °C. Зимой часты оттепели. В среднегорье преобладает умеренно континентальный климат с разной степенью увлажнения (к востоку и юго-востоку более сухой). Температурные условия по своим значениям близки к показателям, характерным для климата Большого Кавказа. Годовая сумма осадков уменьшается от 2000–1500 мм на западе с относительно равномерным выпадением в течение года (с повышением в сентябре – октябре) до 350–300 мм на востоке (с выраженным сезонным максимумом в мае – июне), где с высотой увеличивается до 600–800 мм. Самое влажное место на Малом Кавказе – гора Мтирала близ Батуми (высота 1200 м), где выпадает более 4500 мм осадков в год. Снежный покров в предгорьях образуется не ежегодно, и на высоте 2000 м он держится около 150 дней. На западе высока относительная влажность воздуха летом (70–80 %). Характерны фёны. В 21 в. в прибрежной зоне (запад Аджарии) отмечается умеренное потепление и несущественное изменение осадков, в горах – небольшое похолодание и увеличение годовых сумм осадков. С 1970-х гг. возросло число дней с 5-балльными штормами на Чёрном море почти вдвое, с 6-балльными – в 3 раза; отмечены 7-балльные штормы, которые не были зафиксированы до 2003 г. Это активизирует абразионные процессы.

Поверхностные воды

Реки Малого Кавказа относятся к бассейнам Чёрного (Чорох, Кинтриши и др.) и Каспийского (Кура и её притоки – Дебед, Агстев, Тертер, Хачинчай, Кюрокчай и др.) морей. Густота речной сети на западе 2–2,5 км/км2, на востоке 0,2 км/км2, в горах возрастает до 1–1,5 км/км2. Реки, особенно на западе, многоводны, имеют преимущественно смешанное (дождевое и снеговое) питание, осенне-зимнее и весеннее половодье, на юго-востоке многие реки не доносят воды до Куры и Аракса.

В вулканических районах увеличивается доля грунтового питания (Тертер, Дзорагет). Годовой сток рек возрастает с востока на запад и с высотой. Модуль стока на западе (более 90 л/с ∙ км2), на востоке – менее 2 л/с ∙ км2 (с высотой увеличиваясь до 7–10 л/с ∙ км2, местами 20–25 л/с ∙ км2). Значительны гидроэнергетические ресурсы, особенно на западе Малого Кавказа, где построены ГЭС средней и малой мощности. На реке Аджарисцкали действует (с 1937) деривационная Аджарис-Цкальская ГЭС; планируется запуск ГЭС на реках Шуахеви и Схалта с выработкой электроэнергии 450 млн кВт⋅ч в год и создание двух водохранилищ. Действует каскад высоконапорных ГЭС на реке Храми. Воды рек, особенно на востоке, используются на орошение. На реках Агстев, Воскепар, Тавуш и других построены водохранилища; наиболее крупное из них – Сарсангское водохранилище на реке Тертер. Известны живописные водопады (Махунцетский на реке Аджарисцкали, Мургми на одноимённой реке в бассейне Кинтриши). Озёр немного. Преобладают мелкие озёра, главным образом на западе: Мцване (с груз. буквально – зелёное) на Арсианском хребте, Джади на Месхетском хребте. На хребте Муровдаг (на высоте 1556 м) расположено живописное озеро Гёйгёль (глубина до 100 м, длина до 2,8 км) – одно из крупнейших озёр Азербайджана, а также озёра Маралгёль, Залигёль и др. Малый Кавказ, особенно его западные районы, богаты минеральными источниками, воды которых имеют разные химический состав и температуру (Боржомские, Набеглавские и др.)

Озеро Маралгёль (Гёйгёльский район, Азербайджан).Из почти 200 источников более 65 – термальные (Абастумани, Махинджаури, Саирме и др.). На базе источников созданы бальнеологические курорты в Грузии (Боржоми, Ликани, Саирме), в Армении (Дилижан), в Азербайджане (Истису).

Озеро Маралгёль (Гёйгёльский район, Азербайджан).Из почти 200 источников более 65 – термальные (Абастумани, Махинджаури, Саирме и др.). На базе источников созданы бальнеологические курорты в Грузии (Боржоми, Ликани, Саирме), в Армении (Дилижан), в Азербайджане (Истису).

Почвы, растительный и животный мир

В горах Малого Кавказа ярко выражена высотная поясность природных ландшафтов и её изменение в восточном направлении. В западных предгорьях произрастают полидоминантные леса колхидского типа (дуб понтийский и Гартвиса, бук восточный, каштан посевной, тис ягодный, граб обыкновенный и др.) с богатым вечнозелёным подлеском (рододендрон понтийский и Унгерна, лавровишня лекарственная, падуб колхидский и др.), лианами (плющ колхидский и обыкновенный), папоротниками на краснозёмах и желтозёмах; выше 600–800 м их сменяют широколиственные леса: в нижнем поясе – дубовые и дубово-буковые, выше 1000 м – буковые леса на бурозёмах; на высотах 1200–1500 м распространены буково-еловые и елово-пихтовые леса, на южных склонах – сосновые леса. В лесном поясе обычны заросли вечнозелёных и листопадных кустарников (шкериани), часто вторичные. Верхняя граница леса (2000–2100 м) образована берёзовым и кленовым (из клёна Траутфеттера) криволесьем, местами с зарослями рододендрона кавказского. Обычно эта граница лежит ниже естественной в связи с антропогенным воздействием на ландшафты. Выше границы леса распространены красочные субальпийские высокотравные и альпийские низкотравные луга на дерновых альфегумусовых почвах. Продуктивность лугов достигает 2,5–3,0 т/га, и они используются в качестве пастбищ. Нивальный пояс развит фрагментарно на отдельных вершинах.

В центральной и северо-восточной частях Малого Кавказа изменяется высотная поясность – исчезают леса колхидского типа и темнохвойные, повышается граница лесного пояса, появляются степи, формации шибляка и фриганы, аридные редколесья на коричневых почвах. В предгорьях до высоты 600–700 м развиты степи: в нижней части бородачевые и полынно-бородачевые на тёмно-каштановых почвах, с высотой сменяющиеся ковыльно-типчаковыми и злаково-разнотравными степями в сочетании с шибляком (грабинник, держидерево, барбарис), местами аридными редколесьями с фисташкой, каркасом, можжевельником на коричневых почвах. На юго-востоке предгорья заняты сухими полынно-типчаковыми, полынно-бородачевыми степями на каштановых почвах, местами полынными и полынно-солянковыми полупустынями. На высотах до 1000–1200 м распространены дубово-грабинниковые леса и заросли кустарников на коричневых почвах по северным склонам и злаково-разнотравные луговые степи на чернозёмовидных почвах по южным склонам. Выше поднимается лесной пояс с широколиственными лесами: дубовыми (из дуба иберийского), дубово-грабовыми, на высоте 1000–1700 м – буковыми, грабово-буковыми на бурозёмах, которые исчезают на крайнем востоке. На южных склонах широко развиты горные степи. С высоты 1800–2300 м начинается горно-луговой пояс, который представлен субальпийскими лугами, сменяющимися на высоте 2900–3000 м альпийскими лугами с преобладанием белоуса, разнотравья, осок. В котловинах на высоте 1400–2000 м произрастают злаковые и разнотравно-злаковые степи на каштановых и чернозёмных почвах, местами с трагакантниками. В богатой флоре Малого Кавказа много реликтовых видов и эндемиков (дуб понтийский, сосна имеретинская, сосна понтийская, самшит, лапина крылоплодная, берёза Медведева, рододендрон Унгерна, тис ягодный, тонколистник тунбриджский, османтус привлекательный и др.), внесённых в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Здесь произрастает самый крупный в Грузии тис высотой 32,5 м и диаметром 1,2 м.

Разнообразен животный мир Малого Кавказа. В пределах горно-лесного пояса обитают медведь, дикий кабан, рысь, лесная куница, заяц-русак, лисица, барсук, лесной кот, волк, кавказский олень, косуля; в пределах горно-лугового пояса – серна, малоазиатский тур, улары, муфлон, каспийский улар, кавказский тетерев, серая куропатка, коноплянка, удод и др. В реках обычны голавль, гольян, храмуля, форель, лосось, куринский усач и другие виды; встречается выдра, внесённая в Красную книгу МСОП. Сохранились реликтовые виды и эндемики Малого Кавказа, среди них – кавказская крестовка, кавказская саламандра, носатая гадюка, малоазиатский тур, безоаровый козёл, муфлон, пятнистый олень, каменная куропатка, каспийский улар и другие, внесённые в Красную книгу МСОП.

Состояние и охрана окружающей среды

В результате интенсивной хозяйственной деятельности естественные ландшафты Малого Кавказа сильно изменены. Значительная часть предгорий на западе используется под плантации чая, цитрусовых и эфирномасличных культур, на востоке – под виноградники и сады. Сократились площади лесов, изменился их видовой состав, увеличились площади вторичной послелесной кустарниковой и ксерофильной травянистой растительности. В результате бессистемных рубок леса, интенсивного выпаса скота, распашки крутых склонов активизировались эрозионные и оползневые процессы, участились сходы селей. В Аджарии площадь земель, изменённых в результате интенсивных антропогенных воздействий, составила в 2006 г. 3468 га, но это в 2 раза меньше, чем отмечалось в 1986 г. (7387 га). Участились наводнения и паводки на реках. На реке Чорох (Грузия) из-за строительства каскада ГЭС в Турции резко сократился сток твёрдых наносов, что отрицательно сказывается на режиме реки и усиливает процессы абразии побережья Чёрного моря. Очагами эрозии становятся карьеры, которые обычно не рекультивируют; в Аджарии их площадь составляет 53,5 га (2006). Ухудшается состояние ландшафтов при активизации рекреационного воздействия, в том числе на особо охраняемые природные территории (вытаптывание, замусоривание, сокращение биоразнообразия).

Озеро Гёйгёль в Гёйгёльском национальном парке (Гёйгёльский район, Азербайджан).Для охраны природы Малого Кавказа создана сеть особо охраняемых природных территорий, среди них заповедники: в Армении – Хосровский (1958), в Грузии – Боржомский (1935, один из старейших на Кавказе), Кинтришский (1959) с выделенным из него в 2007 г. Кинтришским охранным ландшафтом, Алгетский (1965); национальные парки: в Армении – Дилижанский (1958), в Азербайджане – Гёйгёльский (2008), в Грузии – Боржоми-Харагаули (1995), Мачахела (2012) и Мтирала (2006). Много памятников природы: Азыхская пещера (Азербайджан), лес Годердзи (Грузия), ущелье Тертер (Азербайджан) и др. Известен Батумский ботанический сад (основан А. Н. Красновым в 1912).

Озеро Гёйгёль в Гёйгёльском национальном парке (Гёйгёльский район, Азербайджан).Для охраны природы Малого Кавказа создана сеть особо охраняемых природных территорий, среди них заповедники: в Армении – Хосровский (1958), в Грузии – Боржомский (1935, один из старейших на Кавказе), Кинтришский (1959) с выделенным из него в 2007 г. Кинтришским охранным ландшафтом, Алгетский (1965); национальные парки: в Армении – Дилижанский (1958), в Азербайджане – Гёйгёльский (2008), в Грузии – Боржоми-Харагаули (1995), Мачахела (2012) и Мтирала (2006). Много памятников природы: Азыхская пещера (Азербайджан), лес Годердзи (Грузия), ущелье Тертер (Азербайджан) и др. Известен Батумский ботанический сад (основан А. Н. Красновым в 1912).