Тихий океан

Тихи́й океа́н (Великий океан), самый большой по площади и глубине океан на Земле, часть Мирового океана; занимает 49,5 % его общей площади. Через Тихий океан примерно по 180-му меридиану проходит линия перемены даты. Расположен между материками Евразия и Австралия на западе, Северной и Южной Америкой на востоке, Антарктидой на юге. Назван Ф. Магелланом в 1520 г. «pacific» (тихий) из-за спокойствия воды во время плавания.

Физико-географический очерк

Общие сведения

Морские границы Тихого океана проходят: с Северным Ледовитым океаном – по Берингову проливу, по параллели от мыса Уникын (Чукотский полуостров) до пересечения с п-овом Сьюард (Аляска); с Индийским океаном – между Андаманским морем и Малаккским проливом, далее по западному берегу о. Суматра, Зондскому проливу, южным берегам островов Ява и Тимор, южным границам морей Бали и Саву, северной границе Арафурского моря, юго-западным берегам Новой Гвинеи, западной границе Торресова пролива, побережью Австралии, западной границе Бассова пролива, побережью о. Тасмания, а далее по меридиану 146°55´ в. д. до Антарктиды; с Атлантическим океаном – от Антарктического полуострова (Антарктида) по порогам между Южными Шетландскими островами к о. Огненная Земля. Южную окраинную часть Тихого океана включают в Южный океан, в котором объединяются антарктические сектора Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Тихий океан простирается приблизительно на 15,8 тыс. км с севера на юг и на 19,5 тыс. км с востока на запад. Площадь с морями, заливами и проливами 178,68 млн км2, без них – 147,04 млн км2. Площадь Тихого океана превышает почти на 30 млн км2 площадь всей суши. Объём вод с морями, заливами и проливами 710,36 млн км3, без них 637,21 млн км3. Средняя глубина 3976 м, наибольшая глубина Тихого океана (и всего Мирового океана) в Марианском жёлобе – 11022 (впервые была измерена в 1957 г. советским судном «Витязь»). Шельфовая зона океана (глубины условно до 200 м) занимает 4,6 % его площади, материковый склон (от 200 до 3000 м) – 14,6%, ложе (свыше 3000 м) – 80,8 %.

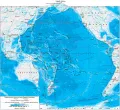

Тихий океан. Физическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Тихий океан. Физическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Моря

Моря, заливы и проливы имеют площадь 31,64 млн км2, расположены главным образом на северо-западной и западной окраинах океана. Здесь находятся: полузамкнутые моря – Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Жёлтое, Южно-Китайское, Внутреннее Японское море, на востоке заливы – Аляска, Калифорнийский, Панамский; межостровные моря – Филиппинское, Новогвинейское, Соломоново, Хальмахера, Фиджи, Сулу, Сулавеси, Бали, Молуккское, Серам, Банда, Флорес, Яванское, Саву; окраинные моря – Коралловое и Тасманово, у берегов Антарктиды – моря: Росса, Амундсена, Беллинсгаузена, Сомова, Дюрвиля.

Острова

По количеству (около 30 тыс.) и площади островов Тихий океан занимает 1-е место среди океанов. По окраинам океана (главным образом в западной части) – архипелаги и цепи островов: Алеутские, Командорские, Курильские, Сахалин, Японские, Тайвань, Хайнань, Филиппинские, Зондские, Молуккские, Новая Гвинея, Фиджи, Тонга, Новая Зеландия и др.; в открытой части – многочисленные острова вулканического (Маркизские, Общества, Гавайские, Самоа, Галапагос и др.) и кораллового (Маршалловы, Гилберта, Токелау, Феникс, Лайн, Туамоту и др.) происхождения, а также атоллы [Минамитори (Маркус), Уэйк, Науру, Банаба, Пенрин (Тонгарева) и др.]. Острова, расположенные в центральной части океана, объединены под общим названием Океания.

Побережье Гавайских островов (штат Гавайи, США).

Побережье Гавайских островов (штат Гавайи, США).

Берега

Преобладают фьордовый и абразионный типы берегов. На востоке берега, от залива Пьюджет-Саунд (Северная Америка) до о. Чилоэ (Южная Америка), абразионные, слабо расчленённые и гористые, к югу (до мыса Горн) и на север (до Алеутских островов) фьордовые. Берега Берингова моря и побережье п-ова Камчатка также фьордовые, южнее, вдоль горных прибрежных цепей, абразионные, вдоль прибрежных низменностей аккумулятивные. В тропическом поясе на западе в основном коралловые берега, местами с барьерными рифами. Берег Антарктиды образован главным образом шельфовыми ледниками.

Мыс Кетл, остров Умнак, Алеутские острова (штат Аляска, США).

Мыс Кетл, остров Умнак, Алеутские острова (штат Аляска, США).

Рельеф дна

В рельефе дна Тихого океана выделяются четыре главных элемента структуры дна, наиболее полно представлены: ложе океана, срединно-океанические хребты, переходные зоны, или зоны островных дуг, и в меньшей мере – подводные окраины материков (включающие шельф и материковый склон). Подводные окраины материков наиболее широко распространены в окраинных морях, отличаются сложностью рельефа, ширина шельфов колеблется от нескольких десятков км у побережья Северной и Южной Америки до 700–800 км в Беринговом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, глубина их внешнего края изменяется от 150 до 500 м. В рельефе шельфа Берингова моря выражены черты реликтового рельефа – затопленные речные долины, каньоны и ледниковые формы. На шельфе Восточно-Китайского моря распространены грядовые формы рельефа, образованные приливными течениями. В Южно-Китайском, Яванском, Сулу, Сулавеси и других морях экваториально-тропических районов важную роль играют коралловые постройки. Значительное развитие имеет северо-восточная материковая окраина Австралии с широким шельфом с коралловыми постройками, обрамлённым Большим Барьерным рифом, с внешней стороны которого располагается крутой, сильно расчленённый подводный склон.

Большой Барьерный риф (Австралия).Подводная окраина Новой Зеландии имеет своеобразную материковую структуру, её площадь в 10 раз превышает площадь самих островов. Это подводное Новозеландское плато состоит из плосковершинных плато Кэмпбелл и поднятия Чатем и впадины между ними – трог Баунти. Со всех сторон оно ограничено материковым склоном. Бо́льшая часть Антарктического шельфа имеет расчленённую поверхность, где чередуются подводные возвышенности и глубокие депрессии. Большой шириной, разнообразием и расчленённостью рельефа отличается и материковый склон Антарктиды. На востоке Тихого океана, у побережья Северной Америки, протягивается узкий шельф, который у берегов Британской Колумбии Канады и Аляски США приобретает сильно пересечённый рельеф преимущественно гляциального происхождения. Материковый склон Северной Америки сильно расчленён подводными каньонами, его материковое подножие выделяется очень крупными конусами выноса мутьевых потоков, сливающимися в единую наклонную равнину, окаймляющую широкой полосой материковый склон. Вдоль побережья Центральной и Южной Америки проходит также узкий шельф, представляющий собой денудационно-абразионную ступень, ограниченную глубоководными желобами. Только у южных берегов Чили появляется сравнительно широкий шельф со следами интенсивной ледниковой обработки.

Большой Барьерный риф (Австралия).Подводная окраина Новой Зеландии имеет своеобразную материковую структуру, её площадь в 10 раз превышает площадь самих островов. Это подводное Новозеландское плато состоит из плосковершинных плато Кэмпбелл и поднятия Чатем и впадины между ними – трог Баунти. Со всех сторон оно ограничено материковым склоном. Бо́льшая часть Антарктического шельфа имеет расчленённую поверхность, где чередуются подводные возвышенности и глубокие депрессии. Большой шириной, разнообразием и расчленённостью рельефа отличается и материковый склон Антарктиды. На востоке Тихого океана, у побережья Северной Америки, протягивается узкий шельф, который у берегов Британской Колумбии Канады и Аляски США приобретает сильно пересечённый рельеф преимущественно гляциального происхождения. Материковый склон Северной Америки сильно расчленён подводными каньонами, его материковое подножие выделяется очень крупными конусами выноса мутьевых потоков, сливающимися в единую наклонную равнину, окаймляющую широкой полосой материковый склон. Вдоль побережья Центральной и Южной Америки проходит также узкий шельф, представляющий собой денудационно-абразионную ступень, ограниченную глубоководными желобами. Только у южных берегов Чили появляется сравнительно широкий шельф со следами интенсивной ледниковой обработки.

По северной и западной окраинам Тихого океана от п-ова Аляска до Новой Зеландии расположены переходные зоны к ложу океана, включающие в себя систему котловин окраинных морей, глубоководных желобов, ограниченных островными дугами, образующие в совокупности современный подвижный пояс. Наибольшие глубины котловин морей (Берингова, Охотского, Японского, Южно-Китайского, Сулу, Сулавеси, Филиппинского, Кораллового и др.) колеблются в пределах 3500–7500 м. Многие из котловин осложнены поднятиями. Островные дуги представлены цепями островов, к югу от Японии они разделяются на две ветви, обрамляя Филиппинскую котловину. С островными дугами сопряжены глубоководные желоба, которым соответствуют максимальные глубины Тихого океана (Алеутский жёлоб, Курило-Камчатский жёлоб, Японский жёлоб, Идзу-Бонинский жёлоб, Марианский жёлоб, Филиппинский жёлоб, Новобританский жёлоб, Бугенвильский жёлоб, Тонга, Кермадек и др.) и выходы на поверхность дна разломов.

По восточной окраине океана, у Южной и Центральной Америки и п-ова Калифорния, протягиваются желоба: Центральноамериканский жёлоб, Чилийский жёлоб и Перуанский жёлоб, вместо островных дуг вдоль желобов расположены молодые скалистые горы Центральной и Южной Америки.

Срединно-океанические хребты Тихого океана представляют собой широкие, слаборасчленённые возвышенности: Южно-Тихоокеанский хребет и Восточно-Тихоокеанское поднятие. Они делят, в отличие от других хребтов этой системы, океан на две асимметричные части, не имеют чётко выраженной рифтовой долины и сопровождаются ответвлениями (хребты Галапагос, Кокос, Макуори). Система тихоокеанских возвышенностей делит ложе океана на две неравные части. Восточная часть менее сложно построена и более мелководна. Подводные хребты Наска, Сала-и-Гомес, Карнеги и Кокос делят её на котловины: Гватемальскую, Панамскую, Перуанскую, Чилийскую, Беллинсгаузена. Все они характеризуются сложно расчленённым холмистым и гористым рельефом дна.

Западная часть занимает примерно 3/4 всего ложа океана и имеет очень сложное строение рельефа. Десятки возвышенностей и подводных хребтов делят её на большое число котловин и образуют системы дугообразных в плане подводных поднятий, идущих с запада на юго-восток (хребет Маркус-Уэйк, горы Картографов, Гавайский хребет, подводные хребты о-вов Лайн и о-вов Туамоту; южнее следуют дуги подводных оснований островов: Маршалловых, Гилберта, Тувалу и Самоа; затем Каролинские о-ва и подводная возвышенность Капингамаранги). Глыбовые поднятия в северной части – Императорские горы, возвышенность Шатского и др. – отличаются выровненными вершинными поверхностями. Эти подводные поднятия разделяют обширные котловины: Северо-Восточную котловину, Северо-Западную котловину, Восточно-Марианскую, Западно-Каролинскую, Восточно-Каролинскую, Меланезийскую, Центральную, Южную и др. Глубины котловин от 4000 до 7000 м, они имеют преимущественно холмистое дно с группами и цепями подводных гор.

По ложу океана рассеяно около 10 тыс. отдельных подводных гор, в основном вулканического происхождения. Многие из них представляют собой гайоты. Вершины гайотов находятся на глубине 200–2500 м. Подавляющее большинство островов центральной и западной частей Тихого океана имеет коралловое происхождение, и почти все вулканические острова окаймлены коралловыми постройками. В северо-восточной части Тихого океана и у подножия Антарктиды развиты абиссальные равнины. Многие поднятия окружены аккумулятивными шлейфами.

Геологическое строение дна

Дно Тихого океана имеет асимметричную структуру: на северо-западе расположены древние абиссальные котловины (плиты), краевые валы, древние океанические поднятия (плато) и вулканические зоны, образующие сложную систему; на юге и востоке находятся молодые спрединговые поднятия (хребты), вдоль оси которых происходят раздвиг дна и новообразование океанической коры, и примыкающие к ним абиссальные котловины.

Система спрединговых поднятий и хребтов Тихого океана является продолжением срединно-океанических хребтов Индийского океана, к ним относятся Южно-Тихоокеанское поднятие (хребет), Восточно-Тихоокеанское поднятие; хребты Горда, Хуан-де-Фука, Эксплорер (в северной части океана, близ побережья штатов Орегон, Вашингтон и о. Ванкувер). На протяжении свыше 20 тыс. км эти структуры дна следуют очертаниям южной и восточной континентальной рамы, представленной Антарктидой, Южной и Северной Америкой. От Восточно-Тихоокеанского поднятия в восточном направлении отходят Чилийское и Галапагосское спрединговые поднятия, образующие в местах ответвления «тройные сочленения». Чилийское поднятие поддвигается в зоне субдукции на южном продолжении Чилийского глубоководного жёлоба под Южную Америку, одновременно верхняя часть океанической коры надвигается (обдукция) на континент. Восточно-Тихоокеанское поднятие на северо-востоке океана приближается к Северной Америке, переходит в систему межконтинентальных рифтов Калифорнийского залива и далее к северу – в рифтовые структуры на континенте. Под осевой зоной спрединговых поднятий и хребтов сейсмическими исследованиями выявлены магматические камеры (например, на 9–13° с. ш.). Восточно-Тихоокеанское и Южно-Тихоокеанское поднятия относятся к быстроспрединговым хребтам (скорость спрединга на отдельных участках до 16 см в год); это определяет их морфологию и развитие в осевой части горстовых поднятий. На поверхности дна по обе стороны от оси спрединга прослеживаются линейные магнитные аномалии, отвечающие позднему мелу и кайнозою. Спрединговые поднятия пересечены поперечными трансформными разломами, обусловливающими сегментацию целостной спрединговой системы. Крупнейший трансформный разлом – Мендосино со смещением в кайнозое не менее 1200 км. Сравнимы с ним разломы-гиганты Сервейер, Пайонир, Марри, Молокаи, Кларион, Клиппертон, Галапагос, Маркизский, Элтанин.

Строение земной коры в северо-западной части океана крайне неоднородно. Древние структуры образуют мозаичную спрединговую систему с несколькими изгибами и нередко с торцовым и т. н. тройным сочленением элементов. Следствием функционирования подобной системы является наличие разнонаправленных магнитных аномалий и «магнитных бухт». Заложение осей спрединга в этой части Тихого океана, отвечающей древнему океану Палеопацифик, произошло в ранней – средней юре. В ходе эволюции эпизодические развороты осей спрединга усложняли общий структурный рисунок, приводили к реализации напряжений сжатия внутри изгибов и скучиванию материала, что обусловило формирование внутриокеанических поднятий Шатского, Хесса и более молодых – Обручева, Огасавара, Онтонг-Джава. Коллизия последних с островными дугами создавала задержки в перемещении Тихоокеанской литосферной плиты и формировании некоторых крупных сдвигов (например, Императорского). С конца раннего мела (апт – альб) до середины позднего мела (сантон) спрединговая система была преобразована с мозаичной и нестабильной (с неоднократными перескоками осей), проявленной на северо-западе океана, в протяжённую и устойчивую систему на юге и востоке океана.

Одновременно со среднемеловой структурной перестройкой в Тихом океане произошла мощная вспышка внутриплитного магматизма, связанная с импульсным подъёмом из глубин Земли мантийных суперплюмов и формированием гигантских «горячих полей» в мантии (Мид-Пацифик). В других случаях магматизм был вызван воздействием на литосферу океана локальных, но длительно существующих мантийных плюмов, создававших структуры горячих точек, например Гавайско-Императорскую вулканическую цепь. В результате проявления внутриплитного магматизма были образованы вулканические поднятия и многочисленные подводные горы в пределах систем Лайн, Туамоту, Магеллановых гор, Маршалловых о-вов, о-вов Гилберта, Тувалу, Самоа, Кука, Тубуаи, Каролинских и др. При абразии подводных гор возникли плосковершинные гайоты, особенно характерные для западных районов Тихого океана. Позднекайнозойский внутриплитный вулканизм был проявлен на Каролинских о-вах и в ряде участков Северо-Восточной котловины.

В Тихом океане спрединговый магматизм повсеместно (от среднеюрского до современного) представлен типичными толеитовыми базальтами срединно-океанических хребтов (N-MORB). Вулканические комплексы внутриплитных поднятий отличаются повышенной щёлочностью (до щелочных базальтов). С современным подводным вулканизмом в рифтовых зонах спрединговых поднятий связано образование гидротермальных сульфидных построек (чёрных курильщиков), распространённых, в частности, на Галапагосском поднятии и хребте Хуан-де-Фука.

На огромных пространствах дна Тихого океана развита океаническая кора с выдержанной (6–7 км) мощностью второго (долериты и базальты) и третьего (габброиды) слоёв, сформированная в результате устойчивого спрединга. Океанические разрезы изучены по данным сейсмических исследований, драгирования на уступах разломов (Элтанин, Императорского и др.) и глубоководного бурения (например, в рифтовой впадине Хесса). Драгирование в бортовой части разлома Кларион обнаружило ниже слоя габброидов мантийные перидотиты. В пределах внутриплитных океанических поднятий (например, Шатского) выявлены повторяющиеся в разрезе коровые пластины (следствие сжатия и скучивания материала); установлено возрастание мощности коры до 20 км и более. Образование зон сжатия и скучивания древней океанической коры в современную эпоху происходит в пределах краевых валов (Зенкевича и др.).

Для периферии Тихого океана характерно формирование преимущественно активных окраин (северная, западная и восточная периферии); в Антарктическом регионе представлена пассивная окраина; трансформная окраина прослеживается на двух участках границы Тихого океана с Северной Америкой – вдоль сдвиговых зон Королевы Шарлотты и Сан-Андреас. На активных окраинах северной и западной периферий океана повсеместно развиты глубоководные желоба, островные дуги и задуговые бассейны Западно-Тихоокеанского подвижного пояса. Наиболее просто построена окраина, примыкающая к Евразии в районе Курильских и Японских островов и о-вов Рюкю; островные дуги в этих районах имеют энсиалическую природу.  Остров Кунашир, вулкан Тятя (Курильские острова, Россия).Южнее переходная зона расширяется и дополняется в сторону ложа океана островными дугами энсиматической природы. Наиболее подвижные островодужные системы – Филиппинская и Тонганская – с частыми перестройками структуры и миграцией зоны субдукции в сторону океана. Восточная и юго-восточная активная окраина океана отличается большей устойчивостью и формированием в кайнозое глубоководных желобов и окраинно-континентальных вулканических поясов, наследующих мезозойские островные дуги (Восточно-Тихоокеанский подвижный пояс). Протяжённая система молодых островодужных и окраинно-континентальных вулканических поясов по периметру Тихого океана образует Тихоокеанское «огненное кольцо». В обрамлении океана наиболее распространены фанерозойские складчатые комплексы активных окраин, причленённые (аккретированные) к краю Австралии, Евразии, Северной и Южной Америки. Присутствие фрагментов досреднеюрской океанической коры и приокеанических серий пород (рифейских, палеозойских) на континентах в окружении Тихого океана свидетельствует о существовании океанического бассейна в течение не менее 1 млрд лет. Развитие спрединга и разрастание тихоокеанской коры сопровождалось её погружением в мантию Земли (субдукцией) в зонах активных окраин.

Остров Кунашир, вулкан Тятя (Курильские острова, Россия).Южнее переходная зона расширяется и дополняется в сторону ложа океана островными дугами энсиматической природы. Наиболее подвижные островодужные системы – Филиппинская и Тонганская – с частыми перестройками структуры и миграцией зоны субдукции в сторону океана. Восточная и юго-восточная активная окраина океана отличается большей устойчивостью и формированием в кайнозое глубоководных желобов и окраинно-континентальных вулканических поясов, наследующих мезозойские островные дуги (Восточно-Тихоокеанский подвижный пояс). Протяжённая система молодых островодужных и окраинно-континентальных вулканических поясов по периметру Тихого океана образует Тихоокеанское «огненное кольцо». В обрамлении океана наиболее распространены фанерозойские складчатые комплексы активных окраин, причленённые (аккретированные) к краю Австралии, Евразии, Северной и Южной Америки. Присутствие фрагментов досреднеюрской океанической коры и приокеанических серий пород (рифейских, палеозойских) на континентах в окружении Тихого океана свидетельствует о существовании океанического бассейна в течение не менее 1 млрд лет. Развитие спрединга и разрастание тихоокеанской коры сопровождалось её погружением в мантию Земли (субдукцией) в зонах активных окраин.

Донные осадки

Осадочный слой дна Тихого океана представлен терригенными, глинистыми и карбонатными породами сравнительно небольшой мощности, не превышающей на абиссальных равнинах 500 м; наиболее древние осадки, достигнутые бурением в Восточно-Марианской котловине, относятся к батскому ярусу средней юры. Среди современных глубоководных образований широко распространены красные глубоководные океанические глины, особенно в Северном полушарии. Выше уровня карбонатной компенсации (4000 м) развиты карбонатные (известковые) илы, к югу от экватора формирующие широкую зону фораминиферовых илов. В бореальных районах на севере и юге океана прослеживаются 2 пояса кремнистых (опаловых) илов – радиоляриевых и диатомовых. На крайнем юге и отчасти на севере океана они сменяются гляциально-морскими отложениями. Мелководные прибрежные участки покрыты терригенными осадками. Гайоты экваториальной полосы нередко увенчаны коралловыми рифами.

Климат

Климатические условия Тихого океана формируются под влиянием его большой протяжённости с севера (65º с. ш.) на юг (80º ю. ш.), когда воды расположены практически во всех климатических поясах – от субарктического на севере до антарктического на юге. Бóльшая часть поверхности находится между 40° с. ш. и 42° ю. ш., в поясах экваториального, тропического и субтропического климата, что определяет бóльшее количество солнечного тепла, получаемого в течение года в сравнении с другими океанами. Циркуляция атмосферы над Тихим океаном определяется основными областями атмосферного давления: Алеутским минимумом, Северо-Тихоокеанским (Гавайским), Южно-Тихоокеанским и Антарктическим максимумами. В Тихом океане располагается также зона субтропической конвергенции с преобладанием в ней экваториальных штилей. Такое распределение давления формирует господство в тропических и субтропических широтах ветров умеренной силы – пассатов: северо-восточных на севере и юго-восточных на юге (более слабых, чем в других океанах, и на западе слабее, чем на востоке), и сильных западных ветров в умеренных широтах, где повторяемость штормов составляет в южной части 25–35 %, в северной – зимой 30 %, летом 5 %. На западе тропической зоны с июня по ноябрь часты тайфуны. Обычно они возникают восточнее Филиппинских о-вов, откуда движутся на северо-запад и север через о. Тайвань, Японские о-ва и затухают на подступах к Берингову морю. Другая область зарождения тайфунов – прибрежные районы океана, прилегающие к Центральной Америке. Для северо-западной части Тихого океана характерна муссонная циркуляция атмосферы. Муссоны довольно значительны и в северо-западной, и в юго-западной частях. Летом Северного полушария юго-восточный муссон оказывает влияние на всю Юго-Восточную Азию до 145° в. д., доходя на юге до экватора. Летом Южного полушария юго-западная часть Тихого океана подвержена действию северо-западного муссона, воздействующего на климат Новой Гвинеи, Северной Австралии, Соломоновых о-вов и др. В высоких широтах северной части океана Алеутский циклон (особенно сильный зимой) связан с полярным фронтом, а западные ветры усиливаются зимним стоком холодных воздушных масс из Сибири. Летом Алеутский циклон ослабевает. В сороковых широтах Южного полушария над Тихим океаном наблюдаются сильные и постоянные западные ветры, в его высоких широтах ветры подчинены общей циклонической циркуляции, свойственной приантарктической области низкого давления.

Распределение температуры воздуха над океаном подчинено общей широтной зональности. Средняя температура воздуха в феврале убывает от 26–27 °C у экватора до –20 °C в Беринговом проливе и –10 °C у берегов Антарктиды. В августе средняя температура изменяется от 26–28 °C у экватора до 6–8 °C в Беринговом проливе и до –25 °C у берегов Антарктиды. Для западной части океана характерен более тёплый климат, чем для восточной, что обусловлено соответствующим господством тёплых или холодных течений и характером ветров. В тропических и субтропических широтах температура воздуха на востоке на 4–8 °C ниже, чем на западе. В северных умеренных широтах наоборот: на востоке температура на 8–12 °C выше, чем на западе. В тропических и экваториальных поясах преобладают средние температуры воздуха от 27,5 до 25,5 °C. В летнее время изотерма 25 °C значительно отодвигается к северу в западной части океана и лишь в небольшой степени в восточной, а в Южном полушарии сильно отступает на север. Проходя над океаном, воздушные массы интенсивно насыщаются влагой. Среднее годовое количество осадков у экватора более 3000 мм, в умеренных поясах 1000 мм на западе и 2000–3000 мм на востоке. Наименьшее количество осадков (100–200 мм) выпадает на восточных окраинах субтропических областей высокого атмосферного давления; в западных частях количество осадков увеличивается до 1500–2000 мм. Наиболее засушливые области в Северном полушарии прилегают к Калифорнийскому п-ову, в Южном – к Перуанской и Чилийской котловинам (прибрежные районы получают менее 50 мм осадков в год). Средняя годовая облачность в областях низкого атмосферного давления 60–90 %, высокого – 10–30 %. Туманы характерны для умеренных поясов, особенно часты они в районе Курильских о-вов.

Раз в несколько лет необычно тёплые течения встречаются в южной части Тихого океана – у побережья Южной Америки, где возникает Эль-Ниньо. Это резкое повышение температуры воды (до 8–10 °C) связано с ослаблением пассатов, снижением скорости испарения поверхностных вод и уменьшением их охлаждения в южной части океана. При этом необычно высокие температуры возникают вдоль берегов Южной Америки – от Чили до Эквадора. Сильное Эль-Ниньо может воздействовать на климат всей планеты, в 1997–1998 гг., при очень сильном Эль-Ниньо в Северной Америке, его последствия проявлялись зимой более высокими температурами, чем обычно, на севере и более низкими – на юге. В такие годы циклоны развиваются в ответ на высокие температуры океана, в свою очередь выделяя больше тепла и влаги в окружающую климатическую систему. Последствия сильнейшего Эль-Ниньо в 1982–1983 гг. были разрушительными, произошли засуха в Австралии, наводнения в Чили и ураганы в южной части Тихого океана. Противоположное явление – Ла-Нинья вызывается охлаждением вод у побережья Южной Америки, также оказывая влияние на глобальный климат. Последствия Ла-Нинья не так разрушительны, как Эль-Ниньо, но могут вызывать засухи и очень холодные зимы в Северной Америке.

Гидрологический режим

Гидрологический режим во многом определяется системой поверхностных течений и теплообменом с атмосферой, которые, в свою очередь, зависят от особенностей атмосферной циркуляции, рельефа дна, положения окружающих континентов и очертаний береговой линии. Для Тихого океана (как и для Атлантического океана), имеющего меридиональное простирание от Северного Ледовитого океана до берегов Антарктиды и расположенного почти во всех географических поясах, характерна сезонная изменчивость всех гидрологических характеристик, особенно температуры и поверхностных течений.

Температура воды

Средняя температура поверхностных вод Тихого океана (19,37 °C) на 2 °C выше температуры вод Атлантического и Индийского океанов, что является результатом относительно больших размеров той части Тихого океана, которая расположена в хорошо прогреваемых широтах, и ограниченности связи с Северным Ледовитым океаном. Средняя температура воды в феврале меняется от 26–28 °C у экватора до –0,5, –1 °C севернее 58° с. ш., у Курильских о-вов, и южнее 67° ю. ш. В августе температура 25–29 °C у экватора, 5–8 °C в Беринговом проливе и –0,5, –1 °C южнее 60–62° ю. ш. Между 40° ю. ш. и 40° с. ш. температура в восточной части Тихого океана на 3–5 °C ниже, чем в западной части. Севернее 40° с. ш. наоборот: на востоке температура на 4–7 °C выше, чем на западе. Южнее 40° ю. ш., где преобладает зональный перенос поверхностных вод, разницы между температурами на востоке и на западе нет.

Солёность

В Тихом океане количество осадков превышает испарение. С учётом речного стока сюда ежегодно поступает свыше 30 тыс. км3 пресной воды. Поэтому солёность поверхностных вод Тихого океана ниже, чем в других океанах (средняя солёность 34,58 ‰). Наиболее низкая солёность (30,0–31,0 ‰ и менее) отмечается на западе и востоке северных умеренных широт и в прибрежных районах восточной части океана, наибольшая (35,5 ‰ и 36,5 ‰) – соответственно в северных и южных субтропических широтах. У экватора солёность воды уменьшается до 34,5 ‰ и менее, в высоких широтах – до 32,0 ‰ и менее на севере до 33,5 ‰ и менее на юге.

Плотность, прозрачность и цветность воды

Плотность воды на поверхности довольно равномерно увеличивается от экватора к высоким широтам в соответствии с общим характером распределения температуры и солёности: у экватора 1,0215–1,0225 г/см3, на севере 1,0265 г/см3 и более, на юге 1,0275 г/см3 и более. Цвет воды в субтропических и тропических широтах синий, прозрачность в отдельных местах более 50 м. В северных умеренных широтах преобладает тёмно-голубой цвет воды, у берегов – зеленоватый, прозрачность 15–25 м. В антарктических широтах цвет воды зеленоватый, прозрачность до 25 м.

Ледовый режим

Лёд в северной части Тихого океана образуется в морях с суровыми зимними климатическими условиями (Берингово, Охотское, Японское, Жёлтое) и в заливах у берегов о. Хоккайдо, п-овов Камчатка и Аляска. Зимой и весной льды выносятся Курильским течением (Оясио) в крайнюю северо-западную часть океана. В заливе Аляска встречаются небольшие айсберги. В южной части Тихого океана льды и айсберги образуются у берегов Антарктиды и течениями, и ветрами выносятся в открытый океан.

Берингово море (северо-восточная часть).Северная граница плавучих льдов зимой Южного полушария проходит у 61–64° ю. ш., летом смещается к 70° ю. ш., айсберги в конце лета выносятся до 46–48° ю. ш., образуются они главным образом в море Росса.

Берингово море (северо-восточная часть).Северная граница плавучих льдов зимой Южного полушария проходит у 61–64° ю. ш., летом смещается к 70° ю. ш., айсберги в конце лета выносятся до 46–48° ю. ш., образуются они главным образом в море Росса.

Течения

Поверхностные течения Тихого океана развиваются под влиянием циркуляции атмосферы и образуют антициклональные круговороты в субтропических и тропических широтах и циклональные круговороты в северных умеренных и южных высоких широтах. Воздействие тихоокеанских пассатов формирует Северное и Южное пассатные течения, оси которых совпадают с широтой 15° с. ш. и экватором соответственно. Бóльшая часть Северного экваториального течения отклоняется к северу в районе Филиппин, образуя тёплое течение Куросио. К востоку от Японии Куросио отклоняется на восток. Разветвление этого течения в районе 160° в. д. переходит в Северо-Тихоокеанское течение, которое у берегов Северной Америки разветвляется на северные и южные ветви. Южная ветвь переходит в холодное Калифорнийское течение, направленное на юго-восток, это течение, в свою очередь, переходит в Северное экваториальное, замыкая северный антициклональный круговорот. Северная ветвь образует тёплое Аляскинское течение, идущее вдоль материка до п-ова Аляска и затем вдоль Алеутских о-вов, частично втекая в Берингово море через проливы между островами. Основная часть этого течения проходит между грядами Алеутских и Командорских о-вов и образует в Беринговом море циклональный круговорот, соединяясь с направленным на юг Камчатским течением, которое переходит в холодное Курильское течение (Оясио), огибающее с востока о. Хонсю и сливающееся с тёплыми водами Куросио вблизи 36° с. ш.

Южное пассатное течение пересекает Тихий океан от берегов Колумбии до Молуккских о-вов, основная его часть к востоку от этих островов сливается с южной ветвью Северного пассатного течения, и вместе они образуют Межпассатное (Экваториальное) противотечение, расположенное между 2–4° и 8–12° с. ш. и разделяющее северное и южное антициклональные круговороты. Ответвление Южного пассатного течения, следующее в Коралловое море и далее на юг вдоль берега Австралии, переходит в Восточно-Австралийское течение, часть которого, переходя в Тасманское течение, направляется на северо-восток и рассеивается к западу от о-вов Новой Зеландии, а другая часть южнее Новой Зеландии вливается в Течение Западных Ветров (Антарктическое циркумполярное течение), пересекающее Тихий океан с запада на восток. У южного окончания Южной Америки часть этого течения поворачивает на север в виде Перуанского течения, которое в тропиках вливается в Южное пассатное течение, замыкая южный антициклональный круговорот.

Глубинная циркуляция вод

Промежуточная и глубинная циркуляции и вертикальная структура вод Тихого океана формируются водами, погружающимися в зонах сходимости поверхностных течений, и глубинными водами, поступающими из Индийского и Атлантического океанов. Чем в более высоких широтах происходит погружение воды, тем более низкие горизонты они занимают в океане. Поверхностные воды океана охватывают слой до 50–100 м, в антарктических широтах – до 200 м; здесь характеристики воды близки к характеристикам на поверхности океана. Приблизительно между 40° с. ш. и 40° ю. ш. этот слой подстилается подповерхностными промежуточными водами, погружающимися в субтропических зонах сходимости (зонах субтропических конвергенций) в северных и южных частях Тихого океана. Эти воды занимают слой до 400–500 м, их температура от 10 до 20 °C, солёность более 35 ‰, содержание кислорода от 1,0 до 5,8 мл/л. Ниже, в слое до глубины 1000–1500 м, располагаются промежуточные воды, погружающиеся на северных и южных полярных океанских фронтах; их температура от 3 до 6 °C, солёность на севере 33,9–34,3 ‰, на юге 34,1–34,5 ‰. Содержание кислорода 0,5–1,6 мл/л на севере и 2,7 и 4,1 мл/л на юге. Глубинные воды занимают слой между 1000–1500 м и 3000–3500 м. Они формируются в южных высоких и умеренных широтах в процессе перемешивания собственно тихоокеанских вод и глубинных вод Атлантического и Индийского океанов; их температура от 1,7 до 2,5 °C, солёность 34,65–34,75 ‰. Содержание кислорода 2,0–2,9 мл/л на севере, 3,1–4,5 мл/л на юге. На глубинах более 3500 м и до дна располагаются придонные воды, формирующиеся в высоких южных широтах в результате охлаждения и погружения поверхностных вод и их последующего перемешивания с глубинными водами. Придонные воды имеют температуру 0,24–0,28 °C, солёность 34,70–34,72 ‰ в антарктических широтах и 1,0–1,6 °C и 34,64–34,10 ‰ соответственно на остальном пространстве; содержание кислорода в придонных водах 3,5–4,6 мл/л.

Подповерхностные и промежуточные воды циркулируют так же, как и поверхностные, но скорость их движения существенно ниже. Исключение составляет Экваториальное подповерхностное противотечение (течение Кромвелла), идущее на восток в сторону, противоположную движущемуся над ним на запад Южному пассатному течению, которое пересекает по экватору весь океан в виде тонкой ленты между горизонтами 25–50 и 300 м, шириной около 300–400 км. Глубинные воды направлены в нижнем потоке на север, а в верхнем – на юг.

Приливы и волнение

В северной части Тихого океана преобладают неправильные полусуточные (высота до 5,4 м в заливе Аляска) и полусуточные (до 12,9 м в Пенжинской губе Охотского моря) приливы. У Соломоновых о-вов и у части берега Новой Гвинеи приливы суточные, величиной до 2,5 м. Наиболее сильное ветровое волнение отмечается между 40 и 60° ю. ш., в зоне господства западных штормовых ветров («ревущие сороковые»), в Северном полушарии – севернее 40° с. ш. максимальная высота ветровых волн 15 м и более, длина свыше 300 м. Характерны волны цунами, особенно часто отмечаемые в северной, юго-западной и юго-восточной частях.

Флора и фауна

Большие размеры Тихого океана, различные климатические условия, расположение большей его части в жарком климате и значительный приток пресных вод обеспечивают разнообразные условия для жизнеобитания. В развитии жизни в океане проявляются все три типа зональности: широтная, или климатическая, вертикальная и циркумконтинентальная. Животный мир Тихого океана по видовому составу в 4 раза богаче, чем в других океанах, особенно в тропических водах. Животные и бактерии населяют всю толщу вод и дно. Растительная жизнь сосредоточена в верхнем 200-метровом слое, в т. н. эвфотической зоне. Наиболее обильно развивается жизнь в зоне шельфа и особенно у самого побережья на малых глубинах, где в умеренных поясах океана разнообразно представлены флора бурых водорослей и богатая фауна моллюсков, ракообразных, иглокожих и других организмов. В тропических широтах для мелководной зоны характерно повсеместное и сильное развитие коралловых рифов, являющихся «оазисами» по продукции органического вещества, у самого берега распространены мангровые заросли.

Коралловый риф вблизи острова Мисоол (Индонезия).С продвижением из холодных зон в тропические возрастает видовой состав организмов. В Беринговом проливе известно около 50 видов прибрежных водорослей – макрофитов, у Японских о-вов – свыше 200, в водах Малайского архипелага – свыше 800. В Беринговом море обитает около 200 видов моллюсков, в тропической зоне – более 6 тыс.; в дальневосточных морях – около 4 тыс. видов животных, в водах Малайского архипелага – свыше 50 тыс. Биомасса планктона уменьшается при продвижении от неритической зоны в центральные части океана в 20 раз, донной – в миллионы раз, состав организмов становится менее разнообразным и обильным. В холодных и умеренных поясах океана при сравнительно небольшом числе видов растений и животных их биомасса сильно возрастает за счёт массового развития некоторых видов; в тропических поясах отдельные формы не получают столь резкого преобладания, хотя число видов очень велико. Район экватора неблагоприятен для развития жизни, которая активизируется лишь по краям межпассатного противотечения в узких зонах дивергенции.

Коралловый риф вблизи острова Мисоол (Индонезия).С продвижением из холодных зон в тропические возрастает видовой состав организмов. В Беринговом проливе известно около 50 видов прибрежных водорослей – макрофитов, у Японских о-вов – свыше 200, в водах Малайского архипелага – свыше 800. В Беринговом море обитает около 200 видов моллюсков, в тропической зоне – более 6 тыс.; в дальневосточных морях – около 4 тыс. видов животных, в водах Малайского архипелага – свыше 50 тыс. Биомасса планктона уменьшается при продвижении от неритической зоны в центральные части океана в 20 раз, донной – в миллионы раз, состав организмов становится менее разнообразным и обильным. В холодных и умеренных поясах океана при сравнительно небольшом числе видов растений и животных их биомасса сильно возрастает за счёт массового развития некоторых видов; в тропических поясах отдельные формы не получают столь резкого преобладания, хотя число видов очень велико. Район экватора неблагоприятен для развития жизни, которая активизируется лишь по краям межпассатного противотечения в узких зонах дивергенции.

В целом фауна Тихого океана включает около 100 тыс. видов, но из них лишь 5 % встречается на глубине ниже 2000 м. На глубинах более 5000 м известно около 800 видов животных, более 6000 м – 500, глубже 7000 м – 200, свыше 8500 м – около 45 (более 71 % – эндемики, преобладают голотурии), а глубже 10000 м – около 20 (преимущественно губки и морские звёзды). Фауна рыб исключительно богата, в ней более 2000 видов в тропических широтах и около 800 в дальневосточных морях. Промысловое значение имеют: из рыб – анчоусы, тихоокеанские лососи (95 % всех видов лососёвых), сельдь, скумбрия, сардина, сайра, морские окуни, тунцы, камбалы, треска и минтай. Среди млекопитающих известны: кашалот, несколько видов полосатиков, морской котик, калан, морж, сивуч; из беспозвоночных – крабы (в том числе камчатский), креветки, устрицы, морской гребешок, головоногие моллюски и многие другие; из растений – ламинария, агаронос-анфельция, морская трава зостера и филлоспадикс.

Лежбище сивучей на острове Матыкиль (Магаданская область).Среди прибрежных водорослей (макрофитов) в умеренных поясах особенно обильны фукусовые и ламинариевые. В тропических широтах их сменяют бурые водоросли – саргассы, зелёные – каулерпа и галимеда и ряд красных водорослей. Поверхностная зона пелагиали характеризуется массовым развитием одноклеточных водорослей (фитопланктон), главным образом диатомовых, перидиниевых и кокколитофорид. В зоопланктоне наибольшее значение имеют различные ракообразные и их личинки, главным образом копеподы (не менее 1000 видов) и эвфаузииды; значительна примесь радиолярий (несколько сотен видов), кишечнополостных (сифонофоры, медузы, гребневики), икры и личинок рыб и донных беспозвоночных.

Лежбище сивучей на острове Матыкиль (Магаданская область).Среди прибрежных водорослей (макрофитов) в умеренных поясах особенно обильны фукусовые и ламинариевые. В тропических широтах их сменяют бурые водоросли – саргассы, зелёные – каулерпа и галимеда и ряд красных водорослей. Поверхностная зона пелагиали характеризуется массовым развитием одноклеточных водорослей (фитопланктон), главным образом диатомовых, перидиниевых и кокколитофорид. В зоопланктоне наибольшее значение имеют различные ракообразные и их личинки, главным образом копеподы (не менее 1000 видов) и эвфаузииды; значительна примесь радиолярий (несколько сотен видов), кишечнополостных (сифонофоры, медузы, гребневики), икры и личинок рыб и донных беспозвоночных.

Многие представители фауны Тихого океана – эндемики (пелагический головоногий моллюск наутилус, большинство тихоокеанских лососей, сайра, терпуги; из млекопитающих – северный морской котик, сивуч, калан, дюгонь и др.). Обитает большое количество древних видов морских ежей, примитивные роды мечехвостов, некоторые очень древние рыбы, не сохранившиеся в других океанах (например, иордания, гильбертидия). Для некоторых видов фауны характерен гигантизм: в северной части океана встречаются гигантские мидии и устрицы, в экваториальной зоне – самый крупный двустворчатый моллюск тридакна (масса до 250 кг).

История исследования

Выделяются два периода исследований Тихого океана: древние плавания, эпоха Великих географических открытий и общегеографических исследований и этап научных исследований океана, заложенный первой научной океанологической экспедицией специально оборудованного корабля «Челленджер», продолжающийся до наших дней. Первый период характеризуется изучением распределения воды и суши в этой части земного шара, установлением границ Тихого океана и его связи с другими океанами. Этот период начался за несколько веков до н. э., охватил эпоху Великих географических открытий, русских путешествий и открытий в северной части океана (плавания Ф. Магеллана в 1520–1521, А. Тасмана в 1642–1643, С. И. Дежнёва в 1648, В. Беринга и А. И. Чирикова в 1728, 1741, и др.), плавания англичанина Дж. Кука (1768–1771, 1772–1775, 1776–1779), который погиб в 1779 г., не приняв участия в завершении путешествия. Было обследовано почти всё пространство Тихого океана, кроме его южной границы. Проводились изучения физических свойств воды и глубоководные исследования, начало которым положено первой русской кругосветной экспедицией И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского на судах «Надежда» и «Нева» (1803–1806). Для второго периода характерно развитие комплексных океанологических исследований специальными экспедициями и береговыми станциями, организуются океанологические научные учреждения и международные объединения. Первая океанологическая экспедиция – плавание английского судна «Челленджер» (1872–1876), затем плавания С. О. Макарова на «Витязе» (1886–1889), судов «Альбатрос» (1888–1905), «Планет» (1906–1907) и др. В 1920 г. Япония начала систематические работы в районе течения Куросио. В открытой части Тихого океана крупные экспедиционные исследования велись на судах Японии – «Мансю» (1925–1928), «Синтоку Мару» (1930–1939), «Сюмпу Мару» (1928–1930, 1933–1938), на судах США – «Карнеги» (1928–1929), «Оглала» (1935), «Бушнелл» (1937–1941), Великобритании – «Дискавери II» (1931–1933) и др. Начались исследования Тихого океана советскими экспедициями на судах «Витязь» (с 1949), «А. И. Воейков» (с 1959), «Ю. М. Шокальский» (с 1960), «Академик Сергей Королёв» (с 1970), на которых впервые стал проводиться широкий комплекс геофизических исследований, направленных на изучение гидросферы и высоких слоёв атмосферы. Одновременно велись исследования экспедициями США на судах «Хорайзн» (с 1946), «Хью М. Смит» (с 1950), «Спенсер Ф. Бэрд» (с 1946) и др., Великобритании – «Челленджер II» (1950–1952), Швеции – «Альбатрос» (1947–1948), Дании – «Галатея» (1950–1952) и многие другие.

Особое значение имели наблюдения по плану «Норпак» (август 1955) и «Эквапак» (в последующие годы), по программам Международного геофизического года (МГГ) и Международного геофизического сотрудничества (с 1957), а также по программе Международных исследований Куросио и прилегающих к нему районов (с 1965). Выполнение этих программ позволило объединить и синхронизировать работу большого числа экспедиционных судов различных стран. Наибольшую активность в изучении подводного рельефа Тихого океана в период МГГ проявили США (экспедиции на судах «Спенсер Ф. Бэрд», «Хорайзн», «Вима», «Атка», «Глейшер» и др.) и Советский Союз (наиболее важные результаты были получены в экспедициях на «Витязе» и «Оби»). Материалы, собранные в период МГГ, дали возможность составления новых батиметрических и морских навигационных карт Тихого океана. Большую ценность представляют также работы по глубоководному бурению, проводимые с 1968 г. на американском судне «Гломар Челленджер», исследования перемещений водных масс на больших глубинах, биологические исследования.

Современный этап характеризуется внедрением в океанологические наблюдения новых средств измерений, включающих зондирующие комплексы, позволяющие проводить исследования от поверхности до дна океана, многолучевые эхолоты с возможностью съёмки рельефа дна в широкой полосе, профилографы, «пробивающие» звуковым сигналом толщу осадков до глубины 100 м, и др. Появилось новое направление исследований океана из космоса – спутниковая океанология. Осуществляется изучение роли океана в глобальных процессах переноса вещества и энергии, влияния на формирование климата Земли. Сложность и обширный спектр исследовательских работ требуют широкого международного сотрудничества. В координации и организации международных исследований большую роль играют Научный комитет по океаническим исследованиям (SCOR), образованный в 1957 г., Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО (IOC), действующая с 1960 г., и другие международные организации. Новую информацию о Тихом океане принесли программы по исследованию особенностей циркуляции вод различных масштабов, распределения и состава взвеси; роли океана в глобальном цикле углерода и по многим другим вопросам. Наиболее крупные программы: советская «МЕГАПОЛИГОН» (1987) и международные – «Эксперимент по циркуляции Мирового океана» (WOCE, 1990–1996), «Международная геосферно-биосферная программа» (с 1986, участвуют 77 стран), в неё входят проекты «Динамика глобальных океанических экосистем» (GLOBES, 1995–2010), «Глобальные потоки вещества в океане» (JGOFS, 1988–2003), Объединённые исследования морской биогеохимии и экосистем (IMBER), Взаимодействие суша – океан в прибрежной зоне (LOICZ, 1993–2015), Исследование взаимодействия поверхности океана с нижней атмосферой (SOLAS, с 2004), Международное изучение биогеохимических циклов и крупномасштабного распределения микроэлементов и их изотопов в морской среде («GEOTRACES», c 2006), «Всемирная программа исследования климата» (WCRP, c 1980, участвуют 50 стран). Одни из основных проектов WCRP – проект «Тропический океан – глобальная атмосфера» (TOGA, 1985–1989), программа «Климат и океан: неустойчивость, предсказуемость и изменчивость» (CLIVAR, c 1995), основой для которой послужили результаты TOGA и WOCE. Большой вклад в исследование Тихого океана вносит глобальная система наблюдения за состоянием океана (GOOS) и действующая в её рамках с 2005 г. международная программа «Argo», в которой наблюдения проводятся автономными зондирующими приборами с передачей информации по спутниковому каналу в международные центры данных. C 2021 г. началось Десятилетие ООН, посвящённое науке об океане в интересах устойчивого развития (2021–2030), задача которого не только поднять знания об океанах, включая Тихий океан, на новый уровень, но и обеспечить понимание всем человечеством значения изучения и рационального использования ресурсов океана для благосостояния людей на Земле.

Хозяйственное использование

Водные просторы Тихого океана, его острова, прибрежные районы Азии, Австралии, Южной и Северной Америки, Антарктиды охватываются понятием «Тихоокеанский регион». Здесь расположено около 50 независимых государств, подопечных территорий и владений, сосредоточено свыше 50 % населения Земли. Страны этого региона обладают огромным природно-ресурсным потенциалом, на их территории и в акватории находятся богатейшие биологические и минеральные ресурсы, на Тихий океан приходится наиболее значительная часть океанского улова рыбы и морепродуктов, через океан пролегают жизненно важные морские и воздушные коммуникации, связывающие 4 материка.

С 1960-х гг. в Тихоокеанский регион начал смещаться «центр тяжести» мировой экономики и торговли (процесс в целом завершился к 1990-м гг.). На рубеже 2010–2020-х гг. на долю Тихоокеанского региона приходится свыше 3/5 мирового валового продукта и объёма международной торговли. В числе региональных лидеров по объёму ВВП (2020) – Китай (с 2014 1-е место в мире, по паритету покупательной способности), США (2-е место), Япония (4-е место), Россия (6-е место), Индонезия (7-е место), Мексика (11-е место), Республика Корея (14-е место), Канада (15-е место), Австралия, Тайвань, Таиланд и Вьетнам (во всех – свыше 1 трлн долл.).

Активизации и углублению экономического взаимодействия тихоокеанских стран способствуют региональные экономические интеграционные группировки. В Азии – это Азиатский банк развития (АБР, 1966; штаб-квартира – в Маниле), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, 1967; Джакарта; в её рамках в 2002 создана Зона свободной торговли АСЕАН, в 2016 – Экономическое сообщество АСЕАН; в 1999 создана зона свободной торговли «АСЕАН + 3», кроме стран – членов АСЕАН, включающая Японию, Республику Корея и Китай), Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение, или Бангкокское соглашение (подписано в 1975, реорганизовано в 2005), Организация государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (1975; Брюссель), Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» [АТЭС,1989; Сингапур; в 1994 на встрече в г. Богор (Индонезия) приняты т. н. Богорские цели, направленные на обеспечение свободной торговли и инвестиций в АТР к 2010 для экономически развитых стран и к 2020 для развивающихся стран], Восточноазиатский саммит (проводится ежегодно с 2005), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, 2014; Пекин), Транстихоокеанское партнёрство (2016; в 2017 США в одностороннем порядке вышли из соглашения) и др.

В Северной и Латинской Америке такими экономическими интеграционными группировками являются: Система центральноамериканской интеграции (возникла в 1951 как Организация центральноамериканских государств, ОЦАГ; современный статус с 1991), Межамериканский банк развития (1959; Вашингтон), Ассоциация Латиноамериканских банков развития (1968; Лима), Андское сообщество наций (1969; Лима), Андская корпорация развития (АКР) – АКР – Латиноамериканский банк развития (1970; Каракас), Экономическая система Латинской Америки и Карибского бассейна (1975; Каракас), Организация Договора о сотрудничестве в Амазонии (подписан в 1978, современный статус организации с 1995; Бразилиа), Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ; 1980; Монтевидео), Североамериканское соглашение о свободной торговле (1994, с 2020 – Соглашение между США, Мексикой и Канадой), Тихоокеанский альянс (2012) и др. В Океании – это Форум тихоокеанских островов (основан в 1971 как Южно-Тихоокеанский форум, современный статус с 2000).

В Тихоокеанском регионе сосредоточены одни из ведущих мировых центров деловой активности – Токио, Шанхай, Пекин, Сянган, Гуанчжоу, Сингапур, Сеул, Пусан, Тайбэй, Джакарта, Бангкок, Хошимин, Ханой, Манила, Лос-Анджелес, Сидней и др., расположены 9 из 10 крупнейших мировых торговых портов (по величине грузооборота). В 2018 г. 12 из 15 морских портов с грузооборотом свыше 300 млн т находились в бассейне Тихого океана: Нинбо-Чжоушань, Шанхай, Сучжоу, Гуанчжоу, Таншань, Циндао, Тяньцзинь, Далянь, Инкоу и Жичжао в Китае, Сингапур, а также Пусан в Республике Корея. Побережье Тихого океана – важный район международного туризма. Тихий океан занимает ведущее место среди океанов по морскому рыболовству и аквакультуре (включая марикультуру); регион сосредоточения крупных военных баз; один из основных районов морского пиратства.

Порт Шанхай (Китай).Транспорт

Порт Шанхай (Китай).Транспорт

Через Тихий океан пролегают важные морские и воздушные пути между странами Тихоокеанского бассейна и транзитные пути между странами Атлантического и Индийского океанов. Судоходство развивается главным образом за счёт роста объёма морских грузовых перевозок. Трансокеанские пути связывают Азию, Америку, Австралию. Межокеанские пути выходят к Индийскому океану через проливы Малаккский, Зондский и Макасарский, к Атлантическому океану – через Панамский канал, к Северному Ледовитому океану – через Берингов пролив, другие проливы: Бассов, Корейский, Кука, Лаперуза, Магелланов, Сингапурский, Тайваньский, Татарский, Торресов, Цугару (Сангарский). Важнейшие океанские пути соединяют Северную Америку с Азией, ведут из США и Канады в Японию, Республику Корея, Китай, на Тайвань, во Вьетнам, в Таиланд, Сингапур, Малайзию, Индонезию, на Филиппины и др. Прибрежные морские пути служат для международных перевозок и для каботажных – между портами одной страны.

Воздушные сообщения играют главную роль в пассажирских перевозках через Тихий океан между странами Восточной, Юго-Восточной Азии, Северной, Латинской Америки, Океании, а также Австралией. Бóльшая часть авиалиний проходит через северный и центральный районы Тихого океана, важное транзитное значение для трансокеанских перелётов имеют Гавайские о-ва. Большое значение имеют авиалинии во внутренних перевозках и между островами (особенно в Индонезии и на Филиппинах).

Регулярные воздушные рейсы через Тихий океан начались в 1936 г. по маршруту Сан-Франциско (США) – Гонолулу (Гавайские о-ва) – Манила (Филиппины). В дальнейшем трасса была продолжена до Сянгана (Гонконга). В 1941 г. открылось регулярное сообщение из Гонолулу в Окленд (Новая Зеландия). Транстихоокеанские воздушные маршруты стали звеньями дальних линий, связывающих центры Северной Америки и Западной Европы с Южной Азией и Ближним Востоком. В 1954 г. Япония открыла первую регулярную международную линию от Токио до Сан-Франциско, а затем (в 1966) от Токио до Нью-Йорка. Значительно приблизила страны Тихого океана к Европе открытая в 1967 г. совместная советско-японская авиалиния Токио – Москва, продлённая в 1970 г. до Парижа и Лондона; она была самым коротким путём из Японии в Европу (около 13 лётных часов).

Связь

В 1902 г. Великобританией по дну Тихого океана был проложен первый подводный телеграфный кабель (длина 12,55 тыс. км), проходивший через острова Фаннинг и Фиджи, связывая Канаду, Новую Зеландию и Австралию. В 1903 г. телеграфный кабель проложили США из Сан-Франциско к Филиппинам, через Гавайские о-ва, о. Мидуэй и о. Гуам; от Гуама сделаны ответвления к Японии, Индонезии, Китаю (длина 14,1 тыс. км). Прокладка первого телефонного подводного кабеля по дну Тихого океана осуществлена США, он связал Сан-Франциско с Гонолулу на Гавайских о-вах в 1957 г. (второй по тому же направлению проложен в 1964). В 1964 г. вступил в строй телефонно-телеграфный подводный кабель (длина 9,9 тыс. км), который связал Японию с США (через Гавайские о-ва). В 1969 г. протянут дальневосточный кабель через Японское море (длина 890 км). С 1990-х гг. по дну Тихого океана осуществляется прокладка оптоволоконных кабелей. Широко применяется радиосвязь. С конца 20 в. для связи через Тихий океан используются искусственные спутники Земли, что значительно расширяет ёмкость каналов связи между странами.

Рыболовство

Тихий океан занимает ведущее место в улове рыбы, на него приходится около 60 % мирового улова. Наибольшее промысловое значение имеют районы умеренных и тропических широт, активный промысел рыбы осуществляется на западе северной и центральной частей океана. Ведётся лов лососёвых (горбуша, кета, кижуч, сима), сельдевых (сельдь, сардина, анчоусы), тресковых (треска, минтай), окунёвых, камбаловых. Значительный улов составляют беспозвоночные – различные моллюски и ракообразные (крабы, креветки, устрицы, морской гребешок, головоногие моллюски и др.). В северных и южных окраинных морях в ограниченных размерах промышляют кашалота, полосатиков, морского котика, калана, моржа, сивуча. Добывают ряд ценных водорослей (ламинария, анфельция и др.), используемых в пищевой промышленности и медицине. По улову рыбы в открытых океане и морях выделяются Китай (19 % от мирового улова, 2016), Индонезия (7 %), США (5,3 %), Россия (5,1 %), Перу (4,1 %), Япония (3,5 %) и Вьетнам (3 %), по искусственному разведению рыбы (аквакультура и марикультура) – Китай (63 %), Индонезия (16,4 %), Вьетнам (3,6 %) и Филиппины (2,2 %).

Минеральные ресурсы

На поверхности дна и в недрах Тихого океана выявлены различные полезные ископаемые. Основные нефтегазоносные районы расположены на периферии океана; месторождения нефти и природного горючего газа открыты в Охотском и Беринговом морях (Охотская и Притихоокеанская нефтегазоносные провинции в России), в заливе Аляска (нефтегазоносный бассейн Залива Кука), морях Малайского архипелага, Южно-Китайском, Тасмановом морях.

Морская буровая платформа «Беркут» в Охотском море.Перспективны нефтегазоносные районы близ западных берегов Северной Америки. На шельфах Тихого океана обнаружены и частично разрабатываются россыпные месторождения магнетита (Япония, западное побережье Северной Америки), касситерита (Индонезия, Малайзия), золота и платины (побережье Аляски и др.). В открытом океане установлены крупные поля железомарганцевых конкреций (в районе разломов Кларион и Клиппертон). На подводных горах и склонах океанических островов распространены железомарганцевые корки и конкреции, обогащённые кобальтом и платиной. Общие запасы железомарганцевых конкреций на дне Тихого океана оцениваются в 17 тыс. млрд т. В рифтах спрединговых хребтов и поднятий в областях разгрузки рудоносных растворов выявлены постройки и залежи сульфидных руд, содержащих цинк, медь, а также кобальт, никель, редкоземельные элементы, серебро, золото, платину и другие элементы (Восточно-Тихоокеанское, Галапагосское поднятия, рифты пролива Хуан-де-Фука, Калифорнийского залива). В юго-восточной части океана развиты металлоносные осадки, приуроченные к осевым частям и флангам спредингового поднятия. На вершинах подводных гор, подводных поднятиях, шельфах материков и крупных островов (Калифорния, Новая Зеландия) – залежи фосфоритов. На многих мелководных участках шельфа – месторождения строительных песков, гравия и других природных строительных материалов.

Морская буровая платформа «Беркут» в Охотском море.Перспективны нефтегазоносные районы близ западных берегов Северной Америки. На шельфах Тихого океана обнаружены и частично разрабатываются россыпные месторождения магнетита (Япония, западное побережье Северной Америки), касситерита (Индонезия, Малайзия), золота и платины (побережье Аляски и др.). В открытом океане установлены крупные поля железомарганцевых конкреций (в районе разломов Кларион и Клиппертон). На подводных горах и склонах океанических островов распространены железомарганцевые корки и конкреции, обогащённые кобальтом и платиной. Общие запасы железомарганцевых конкреций на дне Тихого океана оцениваются в 17 тыс. млрд т. В рифтах спрединговых хребтов и поднятий в областях разгрузки рудоносных растворов выявлены постройки и залежи сульфидных руд, содержащих цинк, медь, а также кобальт, никель, редкоземельные элементы, серебро, золото, платину и другие элементы (Восточно-Тихоокеанское, Галапагосское поднятия, рифты пролива Хуан-де-Фука, Калифорнийского залива). В юго-восточной части океана развиты металлоносные осадки, приуроченные к осевым частям и флангам спредингового поднятия. На вершинах подводных гор, подводных поднятиях, шельфах материков и крупных островов (Калифорния, Новая Зеландия) – залежи фосфоритов. На многих мелководных участках шельфа – месторождения строительных песков, гравия и других природных строительных материалов.

Рекреационные ресурсы

Со 2-й половины 20 в. для экономики прибрежных стран большое значение приобрело использование рекреационных ресурсов океана. Побережье Тихого океана характеризуется значительным разнообразием природных условий. По данным Всемирной туристской организации, в 2019 г. Восточную Азию и Тихоокеанский регион посетили 360,1 млн туристов (24,7 % от мира; среди регионов уступает только Европе). Из-за пандемии коронавируса в 1-м квартале 2020 г. спад туристского потока составил 46,7 %, во 2-м квартале – 98,6 %.

Наиболее популярные рекреационные зоны: побережье американских штатов Калифорния и Гавайи, залив Бохайвань и о. Хайнань в Китае, острова Бали и Ломбок в Индонезии, побережье Таиланда, Малайзии, Вьетнама и Камбоджи в Юго-Восточной Азии, Мексики, Чили и Перу в Латинской Америке, восточное побережье Австралии, острова Полинезии и Микронезии.

Среди отдельных стран в 2019 г. наибольшее число иностранных туристов приняли Китай [65,7 млн; с учётом Сянгана (23,8 млн) и Аомыня (18,6 млн) – 108,1 млн], США (79,3 млн), Мексика (45 млн), Таиланд (39,8 млн), Япония (32,2 млн), Малайзия (26,1 млн), Россия (24,4 млн), Канада (22,1 млн), Вьетнам (18 млн), Республика Корея (17,5 млн), Индонезия (15,5 млн), Сингапур (15,1 млн) и Тайвань (11,9 млн). В 2019 г. наибольшие доходы от туризма получили США (214,1 млрд долл.), Таиланд (60,5), Япония (49,6), Австралия (45,7), Китай [35,8; с учётом Аомыня (39,5) и Сянгана (29) – 104,3], Канада (27), Мексика (24,6), Республика Корея (21,6) и Сингапур (20,1). В том же году наибольшие расходы на туристские поездки своих граждан за рубеж понесли Китай [254,6 млрд долл.; с учётом Сянгана (26,9) – 281,5], США (152,3), Россия (36,2), Австралия (36,1), Канада (35,3), Республика Корея (32,3), Сингапур (26,6), Япония (21,3) и Тайвань (20,5).

Портовые города

На побережье Тихого океана расположены одни из крупнейших портов мира различной специализации, среди них: Нинбо, Шанхай, Сучжоу, Гуанчжоу, Таншань, Циндао, Тяньцзинь и другие (радио- и электротовары, машины и оборудование, химикаты, текстиль и др.) в Китае; Сингапур (нефтепродукты, химикаты, текстиль, продовольствие, машины и оборудование) в Сингапуре; Пусан и Кванджу (нефть и нефтепродукты, уголь, руды чёрных и цветных металлов, химикаты, текстиль, зерно, машины и оборудование, автомобили) в Республике Корея; Нагоя, Тиба, Иокогама и Китакюсю (нефть и нефтепродукты, уголь, химикаты, текстиль, зерно, машины и оборудование, автомобили) в Японии; Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Окленд (нефть и нефтепродукты, химикаты, лес, зерно, мясо и рыба, фрукты, кофе, машины и оборудование) в США; Ванкувер (лес, уголь, нефть и нефтепродукты, химикаты, машины и оборудование) в Канаде; Сан-Антонио и Вальпараисо (медные руды, рыба, продовольствие) в Чили; Ньюкасл, Хей-Пойнт и Сидней (руды цветных металлов, уголь, нефть и нефтепродукты, зерно) в Австралии; Владивосток, Восточный, Ванино, Находка и Петропавловск-Камчатский (нефть, уголь, чёрные и цветные металлы, лес, рыба и морепродукты) в России; а также Бангкок и Лаем-Чабанг в Таиланде; Порт-Кланг и Танджунг-Пелепас в Малайзии; Джакарта, Чилигон и Сурабая в Индонезии; Хошимин и Хайфон во Вьетнаме; Сиануквиль в Камбодже; Манила на Филиппинах; Мансанильо в Мексике; Кальяо в Перу; Окленд в Новой Зеландии, а также множество небольших многофункциональных портов.