Стамбул

Стамбу́л (İstanbul), город на крайнем северо-западе Турции, административный центр одноимённого иля со статусом метрополитенского муниципалитета.

Общие сведения

Крупнейший город страны, экономический, исторический и культурный центр Турции. Расположен в центральной части иля Стамбул на побережье Мраморного моря по обеим сторонам пролива Босфор, в 100 км от границы с Болгарией и в 150 км от границы с Грецией. Европейская часть города расположена на п‑ове Пашаэли (часть Балканского полуострова), простирается до озера Бююк-Чекмедже и относится к историческому региону Фракия, азиатская находится на п-ове Коджаэли (часть п-ова Малая Азия) и достигает реки Кемальли. С запада на восток город протянулся почти на 60 км. Бо́льшая часть города расположена на холмистой местности, круто обрывающейся к берегам Босфора и бухты Золотой Рог. Общая площадь урбанизированной зоны Стамбула составляет 1375 км2 (2022; один из крупнейших городов мира).

Стамбул вместе с близлежащими городами образует моноцентрическую агломерацию. Крупнейшими пригородами Стамбула являются города Арнавуткёй (иль Стамбул, европейская часть) на северо-западе и Гебзе (иль Коджаэли, азиатская часть) на юго-востоке.

Стамбул – главный транспортный узел Турецкой Республики: в городе находятся крупнейшие аэропорты и автовокзалы, основной морской порт. Сеть городского транспорта Стамбула отличается наибольшей разветвлённостью и сложностью среди всех городов Турции.

Стамбул является важнейшим авиационным хабом Турции. Главный аэропорт города – Новый аэропорт Стамбула (2018; пассажирооборот 64,5 млн человек, грузооборот 2,5 млн т, 2022; расположен примерно в 30 км к северо-западу от центра в пригороде Арнавуткёй; главная база флагманского авиаперевозчика Турции – Turkish Airlines). Вторым по значимости аэропортом Стамбула является аэропорт имени Сабихи Гёкчен (2001; пассажирооборот 30,8 млн человек, грузооборот 349,6 тыс. т, 2022; расположен на восточной окраине Стамбула, примерно в 30 км от центра города).

Особое положение Стамбула, который раскинулся по обоим берегам Босфора и фактически является воротами из Чёрного в Мраморное и далее в Средиземное море, определило ведущую роль города в морском транспортном сообщении не только Турции, но и всего региона. Проход через пролив Босфор является международным морским путём, открытым для судоходства торговых судов всех стран и военных судов стран, имеющих выход к Чёрному морю. Режим прохода оговорён в специальном документе – Конвенции Монтрё. Главными морскими грузовыми портами являются Стамбул (1900; грузооборот 17,5 тыс. контейнеров ДФЭ, 2022), портовый комплекс Амбарлы (1994; 2,8 млн контейнеров ДФЭ, 2022), включающий терминалы Кумпорт (1,2 млн контейнеров ДФЭ, 2021) и Марпорт (1,3 млн контейнеров ДФЭ, 2022) и др., в европейской части города и порт Хайдарпаша (1899; 27 тыс. контейнеров ДФЭ, 2021) в азиатской. Морские пассажирские перевозки и приём круизных лайнеров осуществляются через пассажирский терминал порта Стамбул (пассажирооборот 252,0 тыс. человек, 2022). Из Стамбула осуществляется регулярное паромное сообщение с соседними городами и внутригородское сообщение по водам Мраморного моря, пролива Босфор и бухты Золотой Рог.

Стамбул также является важным узлом автомобильного и железнодорожного сообщения между азиатской частью Турции и странами Балканского п-ова. Большинство автомобильных и железных дорог проходит в широтном направлении. Наибольшая доля в междугородних пассажирских перевозках в Стамбуле приходится на автобусное сообщение. Центром междугороднего и международного автобусного сообщения Стамбула является Большой автовокзал Стамбула (1994; крупнейшая автостанция Европы). Через город проходят скоростные автомагистрали (Otoyol) O-1 (через Босфорский мост), O-2 (через мост Султана Фатиха), О-3 (Эдирне – Стамбул), О-4 (Стамбул – Анкара), составляющие часть европейского маршрута E80, соединяющего Лиссабон с г. Гюрбулак (иль Агры) на границе с Ираном, О-7 (объездная).

Железнодорожный транспорт – второй по значимости в междугороднем сообщении. Основные направления: Стамбул – Анкара, Стамбул – Конья (высокоскоростные линии) и Стамбул – Капыкуле (пограничный пункт на границе с Болгарией).

Развито внутреннее и пригородное рельсовое сообщение, которое включает железнодорожную систему пригородного сообщения «Мармарай», Стамбульский метрополитен, трамвайную сеть и фуникулёры.

Железнодорожная система «Мармарай» (начало строительства в 2004, 1-я линия запущена в 2013; протяжённость линии 76,6 км) связывает станцию Халкалы в европейской части Стамбула с юго-восточным пригородом Гебзе, включает участок внутригородского железнодорожного сообщения, в том числе железнодорожный тоннель под Босфором (13,5 км).

Метрополитен Стамбула – первый метрополитен в стране (1989; 11 линий, 8 линий проходят в европейской части города, 3 – в азиатской; общая протяжённость 194,2 км, 133 станции, 2022). Линии, находящиеся в европейской и азиатской частях города, не имеют сообщения друг с другом.

Стамбульский трамвай – исторически первый внутригородской рельсовый транспорт, был запущен в 1871 г., упразднён в 1966 г. В 1990 г. был запущен ретротрамвай вдоль главной исторической улицы города – Истикляль до главной городской площади Таксим (линия T2). С 1992 г. ходит современный трамвай (4 линии в 2022).

В европейской части города действуют 4 подземных фуникулёра. Два из них в историческом районе Галата: F2 Каракёй – Бейоглу («Тюнель»; 1875; проходит от берега бухты Золотой Рог до улицы Истикляль) и F1 Таксим – Кабаташ (2006; от побережья Босфора до площади Таксим), имеют всего по 2 станции каждый. Ещё две на севере европейской части города: F3 Вадистанбул – Сейрантепе (2017) и F4 Богазичи Университеси / Хисарюстю – Ашиян (2022).

Система автодорожного транспорта Стамбула представлена автобусами двух типов – городскими автобусами и скоростными автобусами, курсирующими по выделенной линии движения (метробусами).

Население

В метрополитенском муниципалитете Стамбула проживают 15,9 млн человек (18,7 % населения страны; крупнейший по численности населения город Турции и Европы), в городской агломерации – около 17 млн человек (2022). Экономически активное население в городе насчитывает около 6,5 млн человек, что составляет 20 % всей рабочей силы Турции.

Бо́льшую часть населения города составляют турки, также проживает ряд этнических меньшинств: греки, курды, армяне и др.

Религия

Большинство жителей города – мусульмане-сунниты, последователи ханафитского мазхаба. Алевиты составляют вторую по численности религиозную группу. Немногочисленной группой представлены шииты.

Одной из самых известных мечетей Стамбула является Большая мечеть Айя-София, бывший патриарший собор Святой Софии. С начала 2000-х гг. ведутся дискуссии о музейном и религиозном статусе памятника (с 1934), 24 июля 2020 г. в мечети впервые за 86 лет состоялся пятничный намаз. Среди других важнейших мечетей Стамбула – мечеть Султанахмет (Голубая мечеть) и мечеть Сулеймание. Крупнейшая мечеть Турции также расположена в Стамбуле – это мечеть Чамлыджа. По данным Управления по делам религий (Diyanet İşleri Başkanlığı), в 2007 г. в Стамбуле действовало 2944 мечети.

В городе расположен кафедральный собор Святого Духа апостольского викариата Стамбула Римско-католической церкви. Из восточнокатолических действуют архидиоцез Стамбула Армянской католической церкви, апостольский экзархат Стамбула (Константинополя) Греческой католической церкви.

Действуют протестантские приходы (евангелических христиан, баптистов, пресвитериан, реформатов).

В районе Фанар (Фенер) располагается кафедральный собор Святого Георгия Победоносца и резиденция Вселенского патриарха Константинопольской православной церкви. Имеется несколько храмов Русской православной церкви и церковь Святого Стефана («Железная церковь») Болгарской православной церкви. Действует Константинопольский патриархат древневосточной Армянской апостольской церкви.

Иудейская община Стамбула является самой многочисленной в Турции. В городе располагаются 16 синагог и Главный раввинат Турции.

История

В 1453 г. столицу Византии Константинополь взял султан Османской империи Мехмед II. Получив огромную добычу, Османы уничтожили многие памятники искусства по религиозным (например, античная мраморная скульптура, считавшаяся языческой) и практическим (переплавка изделий из драгоценных металлов для удобства при разделе) соображениям, разрушили многие здания, кроме большинства христианских храмов, преимущественно обращённых в мечети. Несмотря на признание свободы вероисповедания применительно к православию, его приверженцы оказались в значительной степени потеснены мусульманами с Малоазиатского нагорья, а уцелевшая византийская знать сгруппировалась в районе Фанар (фанариоты). При османских султанах Баязиде II и Селиме I в Стамбул (особенно в пригород Хаскёй) активно переселялись сефарды с Апеннинского полуострова и Пиренейского полуострова, которые в 16 в. превратили его в один из главных очагов еврейского книгопечатания.

Стамбул. Гравюра из Нюрнбергской хроники. 1493. Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Rar. 287. Fol. 129v–130r. Город сохранил столичный статус и прежнее наименование в арабизированной форме (Костантинийе), которое часто замещалось официальными прозваниями Дер-и саадет или Аситане-и саадет (с перс. در سعدت – врата счастья или آستانه سعدت – порог счастья). В Русском государстве вплоть до 17 в. включительно общеупотребительным (в делопроизводстве, литературе, фольклоре) было название Царьград. Просторечное название Истанбул, вошедшее в широкий обиход после османского завоевания, не имеет прозрачного объяснения. С конца 18 в. в Европе и России входит в употребление искажённая форма – Стамбул.

Стамбул. Гравюра из Нюрнбергской хроники. 1493. Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Rar. 287. Fol. 129v–130r. Город сохранил столичный статус и прежнее наименование в арабизированной форме (Костантинийе), которое часто замещалось официальными прозваниями Дер-и саадет или Аситане-и саадет (с перс. در سعدت – врата счастья или آستانه سعدت – порог счастья). В Русском государстве вплоть до 17 в. включительно общеупотребительным (в делопроизводстве, литературе, фольклоре) было название Царьград. Просторечное название Истанбул, вошедшее в широкий обиход после османского завоевания, не имеет прозрачного объяснения. С конца 18 в. в Европе и России входит в употребление искажённая форма – Стамбул.

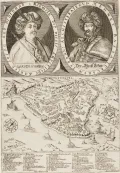

Лукас Шнитцер. Карта Стамбула с портретами султана Мехмеда IV и великого везиря Мехмет-паши Кёпрюлю. 1620–1671. Музей герцога Антона Ульриха, Брауншвейг. Ближневосточный облик «Врат счастья» (характер архитектуры, прежде всего религиозной, организация городских служб и т. д.) сохранялся до начала европеизации Османской империи. В административном плане «Врата счастья» выделялись в особую единицу в ведении «городского поверенного» (шехр-эмини), наследовавшего значительную часть функций ранневизантийского эпарха; она охватывала «Три селения» (Биляд-и селясе): собственно Стамбул (Константинополь), Ускюдар (Скутари) и объединённые Перу с Галатой. В Галате в 1729 г. начала работу первая в мусульманском мире государственная типография, где печатались книги на арабском, персидском и османском языках; закрыта в 1746 г., вновь открыта в 1784 г. в Ускюдаре.

Лукас Шнитцер. Карта Стамбула с портретами султана Мехмеда IV и великого везиря Мехмет-паши Кёпрюлю. 1620–1671. Музей герцога Антона Ульриха, Брауншвейг. Ближневосточный облик «Врат счастья» (характер архитектуры, прежде всего религиозной, организация городских служб и т. д.) сохранялся до начала европеизации Османской империи. В административном плане «Врата счастья» выделялись в особую единицу в ведении «городского поверенного» (шехр-эмини), наследовавшего значительную часть функций ранневизантийского эпарха; она охватывала «Три селения» (Биляд-и селясе): собственно Стамбул (Константинополь), Ускюдар (Скутари) и объединённые Перу с Галатой. В Галате в 1729 г. начала работу первая в мусульманском мире государственная типография, где печатались книги на арабском, персидском и османском языках; закрыта в 1746 г., вновь открыта в 1784 г. в Ускюдаре.

Здесь заключались мирные договоры и военные соглашения (в том числе Константинопольский мир 1700, Константинопольский «вечный» мир 1720, Константинопольский договор 1724, Константинопольские союзные договоры, в январе 1790 – союз с Пруссией против Российской империи и Габсбургов), часто совершались дворцовые перевороты, вспыхивали янычарские мятежи и народные восстания: в 1730 г. – выступление под началом Патрона Халиля, в 1821 г. – греческие погромы, достигшие кульминации с казнью патриарха Григория V, в 1826 г. – бунт янычар, который был жёстко подавлен султаном Махмудом II. Стратегическая важность Черноморских проливов на оживлённом пути в Средиземное море делала Стамбул в период упадка империи объектом борьбы западных держав и России, что не раз ставило его под угрозу иноземного захвата (1807, 1828–1829).

Иоганн Баптист Гоманн. Карта окрестностей и панорама Стамбула. 1716. Саксонская земельная библиотека – Дрезденская государственная и университетская библиотека.

Драматические события разворачивались в Стамбуле в связи с Крымской войной и русско-турецкими войнами. В декабре 1853 г. здесь вспыхнули массовые беспорядки под предводительством учащихся медресе (софтов), спровоцированные османско-европейским дипломатическим конфликтом, в марте 1854 г. султан Абдул-Меджид подписал договор c Великобританией и Францией, в июне – конвенцию о допуске Австрии к занятию Дунайских княжеств. В мае 1876 г. ещё один бунт софтов завершился отставкой садразама Махмуда Недим-паши, зимой 1876–1877 гг. здесь проходила конференция великих держав для мирного урегулирования Восточного вопроса, а в феврале 1878 г. русские войска стояли в предместье Сан-Стефано (ныне Ешилькёй), где и был подписан Сан-Стефанский мир 1878 г.

Иоганн Баптист Гоманн. Карта окрестностей и панорама Стамбула. 1716. Саксонская земельная библиотека – Дрезденская государственная и университетская библиотека.

Драматические события разворачивались в Стамбуле в связи с Крымской войной и русско-турецкими войнами. В декабре 1853 г. здесь вспыхнули массовые беспорядки под предводительством учащихся медресе (софтов), спровоцированные османско-европейским дипломатическим конфликтом, в марте 1854 г. султан Абдул-Меджид подписал договор c Великобританией и Францией, в июне – конвенцию о допуске Австрии к занятию Дунайских княжеств. В мае 1876 г. ещё один бунт софтов завершился отставкой садразама Махмуда Недим-паши, зимой 1876–1877 гг. здесь проходила конференция великих держав для мирного урегулирования Восточного вопроса, а в феврале 1878 г. русские войска стояли в предместье Сан-Стефано (ныне Ешилькёй), где и был подписан Сан-Стефанский мир 1878 г.

Реорганизация системы управления привела к разделению стамбульской агломерации на 10 кварталов, из которых 7 – в европейской (Султан-Баязид, Султан-Мехмед, Джеррахпаша, Бешикташ, Еникёй, Пера, Бююкдере), а 3 (Ускюдар, Анадолухисары, Кадыкёй) – в азиатской части; каждый район делился на несколько кварталов (махалле).  Пожар в Стамбуле. 1865.Пригороды группировались в 6 округов (каза): Принцевы оcтрова, Бейкоз, Гебзе, Картал, Кючюк-Чекмедже, Шиле, администраторы которых (каймакамы) назначались напрямую из дворца. Одновременно разворачивалась европеизация городской застройки, предпосылками для которой стали разрушительные пожары 1865, 1866 и 1870 гг., в особенности затронувшие Перу.

Пожар в Стамбуле. 1865.Пригороды группировались в 6 округов (каза): Принцевы оcтрова, Бейкоз, Гебзе, Картал, Кючюк-Чекмедже, Шиле, администраторы которых (каймакамы) назначались напрямую из дворца. Одновременно разворачивалась европеизация городской застройки, предпосылками для которой стали разрушительные пожары 1865, 1866 и 1870 гг., в особенности затронувшие Перу.

Параллельно с усовершенствованием пожарного дела прилагались особые усилия по водообеспечению османской столицы различными компаниями: в европейской части – французской (1885), в азиатской – германской (1893), переходу к газовому освещению и введению регулярной полиции. К началу 20 в. завершилась прокладка набережных, опоясавших основные части города (Стамбульской в 1900 и Галатской в 1889).

Трамвай на Новом мосту в Стамбуле. 1928. Фото: Paul Schulz.

Вопрос о проливах и судьбе Стамбула был в числе тех, что привели к Первой мировой войне, по завершении которой город, оккупированный Антантой (март 1920), служил резиденцией султана и его двора, оплотом противников «кемалистской революции» 1918–1923 гг. Республиканцы пребывали в подполье до октября 1923 г., когда в султанскую столицу вступили соединения Мустафы Кемаля, который провозгласил столицей новой Турции Анкару. Тем не менее в последующие десятилетия Стамбул, родина первых турецких рабочих организаций, сохранил значение крупнейшего урбанистического центра страны. На 1930–1960-е гг. пришёлся стремительный рост численности его населения в результате прежде всего мощных потоков внутренней миграции с Анатолийского плоскогорья, которая значительно расширила численность люмпенизированных низов и превратила бывшие пустыри в характерные кварталы трущоб (геджеконду), где к концу 20 в. оказались сосредоточены несколько миллионов человек (пролетариата и деклассированных элементов).

Трамвай на Новом мосту в Стамбуле. 1928. Фото: Paul Schulz.

Вопрос о проливах и судьбе Стамбула был в числе тех, что привели к Первой мировой войне, по завершении которой город, оккупированный Антантой (март 1920), служил резиденцией султана и его двора, оплотом противников «кемалистской революции» 1918–1923 гг. Республиканцы пребывали в подполье до октября 1923 г., когда в султанскую столицу вступили соединения Мустафы Кемаля, который провозгласил столицей новой Турции Анкару. Тем не менее в последующие десятилетия Стамбул, родина первых турецких рабочих организаций, сохранил значение крупнейшего урбанистического центра страны. На 1930–1960-е гг. пришёлся стремительный рост численности его населения в результате прежде всего мощных потоков внутренней миграции с Анатолийского плоскогорья, которая значительно расширила численность люмпенизированных низов и превратила бывшие пустыри в характерные кварталы трущоб (геджеконду), где к концу 20 в. оказались сосредоточены несколько миллионов человек (пролетариата и деклассированных элементов).

Вход войск Ататюрка в Стамбул. 2 ноября 1923.

Этноконфессиональная ситуация в городе за то же время заметно изменилась с постепенным исчезновением христианского (греческого и армянского) и иудейского (сефардского и ашкеназского) населения под давлением как политических, так и экономических факторов и расширением этнического большинства турок, а также курдов и арабов из восточных и южных провинций. Дальнейшие её изменения связаны с наплывом в начале 21 в. мигрантов из конфликтных зон Ближнего Востока: Сирии, Ирака, Ирана.

Вход войск Ататюрка в Стамбул. 2 ноября 1923.

Этноконфессиональная ситуация в городе за то же время заметно изменилась с постепенным исчезновением христианского (греческого и армянского) и иудейского (сефардского и ашкеназского) населения под давлением как политических, так и экономических факторов и расширением этнического большинства турок, а также курдов и арабов из восточных и южных провинций. Дальнейшие её изменения связаны с наплывом в начале 21 в. мигрантов из конфликтных зон Ближнего Востока: Сирии, Ирака, Ирана.

Архитектура

Город разделён на части проливом Босфор, бухтой Золотой Рог и крепостными стенами императора Феодосия II (5 в.). Наибольшее историко-культурное значение имеет часть, расположенная на европейском берегу, на полуострове, омываемом водами бухты, пролива и Мраморного моря (округ Фатих). Здесь частично сохранилась планировка 4–5 вв. с прямыми главными улицами (Диван-Йолу, бывшая Меса) и узкими извилистыми переулками, античными, византийскими и османскими памятниками архитектуры. Сохранилось свыше 20 византийских храмов (многие перестроены и используются как мечети) и более 40 древних кирпичных цистерн для воды (площадь некоторых свыше 8 тыс. м2). Современными доминантами на холмах преимущественно являются мечети с минаретами.

Исторический центр (округ Фатих) состоит из восточного района Эминёню (Старый город) и западного района Фатих. Четыре исторические зоны центра Стамбула («Султанахмет», «Сулеймание», «Зейрек» и «Крепостные стены») включены в список Всемирного наследия (объект «Исторические районы Стамбула»; площадь охраняемой территории 678 га). Две из них находятся в районе Эминёню на восточной оконечности полуострова. На мысе Сарай – археологическая зона «Султанахмет», в которой расположены защищённые Стеной султана (1463) дворец Топкапы, комплекс Археологического музея, церковь Святой Ирины и руины монастырей Святого Георгия Манганского (основан в 11 в., закрыт в 15 в.) и Христа Человеколюбца (1307).

Стамбул (Турция). Храм Святой Софии. 532–537. Архитекторы Анфимий из Тралл, Исидор из Милета. В 1453–1934 и с 2020 – мечеть.Наиболее знаменитой постройкой центра Стамбула является храм Святой Софии (Айя-София; 532–537; в 1453 обращён в мечеть; четыре минарета, 16 в.; с 1934 музей; с 2020 мечеть). Рядом с ним расположена площадь Султанахмет с территорией бывшего ипподрома (заложен в 203, перестроен в 320-е гг.; место действия восстания «Ника» в 532; разобран в 15–16 вв.), на которой установлены египетский обелиск (15 в. до н. э., установлен в 390 н. э.), бронзовая Змеиная колонна из Дельф (479 до н. э.) и обелиск Константина Порфирородного (4 в. н. э.). Здесь стояла также бронзовая квадрига (между 4 в. до н. э. и 4 в. н. э.; предположительно 2–3 вв.), но после 4-го крестового похода, в 1205 или 1206 гг., она была вывезена в Венецию («Кони Святого Марка»; ныне в музее собора Святого Марка).

Стамбул (Турция). Храм Святой Софии. 532–537. Архитекторы Анфимий из Тралл, Исидор из Милета. В 1453–1934 и с 2020 – мечеть.Наиболее знаменитой постройкой центра Стамбула является храм Святой Софии (Айя-София; 532–537; в 1453 обращён в мечеть; четыре минарета, 16 в.; с 1934 музей; с 2020 мечеть). Рядом с ним расположена площадь Султанахмет с территорией бывшего ипподрома (заложен в 203, перестроен в 320-е гг.; место действия восстания «Ника» в 532; разобран в 15–16 вв.), на которой установлены египетский обелиск (15 в. до н. э., установлен в 390 н. э.), бронзовая Змеиная колонна из Дельф (479 до н. э.) и обелиск Константина Порфирородного (4 в. н. э.). Здесь стояла также бронзовая квадрига (между 4 в. до н. э. и 4 в. н. э.; предположительно 2–3 вв.), но после 4-го крестового похода, в 1205 или 1206 гг., она была вывезена в Венецию («Кони Святого Марка»; ныне в музее собора Святого Марка).

В исторической зоне «Султанахмет» также сохранились: руины Большого императорского дворца (4–12 вв.; в них расположен Музей мозаик Большого дворца с мозаиками 5–7 вв.), остатки церкви Богородицы Халкопратийской (5 в.), церковь Святых Сергия и Вакха («Малая Святая София»; около 532–536); цистерны Филоксена (Бинбирдирек; с 224 колоннами) и Базилика (Йеребатан; с 336 колоннами; обе – 4–5 вв., расширены в 6 в.); мечети Фируз-ага (1491), Соколлу Мехмет-паши (1571–1572, архитектор Синан), Султанахмет (Голубая; 1609–1616, зодчий Мехмед-ага; с шестью минаретами), Зейнеп-султан (1769, архитектор Мехмед Тахир-ага), дворец Ибрахим-паши (1524; ныне Музей турецкого и исламского искусства), фонтан Султана Ахмеда III (1728).

В северо-западной части Эминёню расположена историческая зона «Сулеймание» с частью акведука Валента (370-е гг.), церквами Святого Феодора (возможно, монастырь Богородицы Вевеа-Элпис; конец 11 – начало 12 вв., экзонартекс с мозаиками 14 в.; ныне мечеть Килисе-джами), Богородицы Кириотиссы (конец 12 в.; апсида – 7 в.; в дьяконнике – мозаика конца 12 в. и фрески 13 в.; ныне мечеть Календерхане); ансамблями мечетей Шахзаде («Мечеть принца»; 1543–1548) и Сулеймание (1550–1557; обе – архитектор Синан).

Стамбул (Турция). Синан. Мечеть Сулеймание. 1550–1557.В районе Эминёню (вне зон Всемирного наследия) также сохранились стены вдоль моря и Золотого Рога (1-я треть 5 в., укреплены в 9 в.), колонна Константина (Чемберлиташ; установлена около 330), руины арки Феодосия I (386), цистерна Феодосия II (5 в.); ротонда (5 в.) и церковь Мирелейон (Бодрум-джами; около 920), руины дворцов Вотаниата (предположительно 5–6 вв., перестроен) и Буколеон (5–10 вв.).

Стамбул (Турция). Синан. Мечеть Сулеймание. 1550–1557.В районе Эминёню (вне зон Всемирного наследия) также сохранились стены вдоль моря и Золотого Рога (1-я треть 5 в., укреплены в 9 в.), колонна Константина (Чемберлиташ; установлена около 330), руины арки Феодосия I (386), цистерна Феодосия II (5 в.); ротонда (5 в.) и церковь Мирелейон (Бодрум-джами; около 920), руины дворцов Вотаниата (предположительно 5–6 вв., перестроен) и Буколеон (5–10 вв.).

В османский период построены базары (Большой, с 1461; Египетский, 1660–1664), караван-сараи (15–17 вв.), бани (Гедик-паши, 1475), медресе (Баязида II, 16 в.), мавзолеи (султана Махмуда II, 1840), мечети Баязида II (1501–1506, архитектор Якуб Шах), Рюстем-паши (1561–1563, архитектор Синан), Новая мечеть (Ени-джами; 1597–1663), а также Нуруосмание (1748–1755) и Лалели (1759–1763, архитектор Мехмед Тахир-ага; обе – с элементами барокко); комплекс патриархата Армянской апостольской церкви (с 1641), пожарная башня Беязыт [1828, архитектор С. Бальян (Балян); ныне маяк], железнодорожный вокзал Сиркеджи (1888–1890, архитектор А. Ясмунд; закрыт в 2013), многочисленные деревянные дома с выступающими за красную линию улицы верхними этажами.

К западу от бульвара Ататюрка и до крепостных стен расположен район Фатих. В его южной части сохраняются: мартирий Святых Карпа и Папила (начало 5 в.), руины базилики Святого Иоанна Предтечи Студийского монастыря (450-е – 460-е гг.), руины церкви Христа Спасителя (1280-е гг.), храм монастыря Гастрия (предположительно 14 в.; ныне мечеть Санджактар-Хайреддин-месджиди).

В восточной части района Фатих расположены: колонна Маркиана (около 451–452), руины церкви Святого Полиевкта (524–527), монастырь Липса (церковь Богородицы, 10 в.; экзонартекс и южная церковь, 1280-е гг.; ныне мечеть Фенари-Иса-джами), церковь Христа Всевидящего (Пантепопта; 1080-е гг.; ныне мечеть Эски-Имарет-джами), мечети Фатих (1463–1470, архитектор Атик Синан; почти полностью перестроена в 1767–1771; на месте церкви Святых Апостолов 4–6 вв.) и Пертевниял-Валиде-султан (1869–1871, архитектор П. Монтани; с элементами необарокко).

В исторической зоне «Зейрек» расположен бывший монастырь Христа Пантократора с крестово-купольной церковью (между 1118 и 1134; после 1134 пристроены церкви Богоматери Елеусы и Архангела Михаила; усыпальница Комнинов; ныне мечеть Зейрек-джами).

Стамбул (Турция). Кафоликон монастыря Богородицы Паммакаристос (Фетхие-джами). Основан в конце 12 в.Северная часть района Фатих сохранила атмосферу средневекового города: церкви Святой Фёклы (предположительно 1059; ныне мечеть Атик-Мустафа-паша), Святой Феодосии (или Христа Благодетеля; ныне мечеть Гюль-джами), Богородицы Паммакаристос (ныне мечеть Фетхие-джами), Иоанна Предтечи Трулло (ныне мечеть Ахмет-паши; все – 11–12 вв.), Синан-паши (1-я половина 14 в.), синагога в еврейском квартале Балат (15 в.), мечеть Селимие (1520–1522), болгарская церковь Святого Стефана (1893–1898, архитектор О. Азнавур; сборное металлическое сооружение). В греческом районе Фанар сохранились церковь Марии Монгольской (Панагии Мухлиотиссы; построена в 1280-е гг. на средства Марии Деспины Монгольской, вдовы второго ильхана Ближнего и Среднего Востока Абака-хана; типа тетраконх), дом Д. К. Кантемира, собор Святого Георгия Победоносца (16–19 вв.; с 1601 кафедра Вселенских патриархов; мозаичные иконы Божией Матери «Паммакаристос» и святого Иоанна Предтечи, 11 в.) и лицей (1884).

Стамбул (Турция). Кафоликон монастыря Богородицы Паммакаристос (Фетхие-джами). Основан в конце 12 в.Северная часть района Фатих сохранила атмосферу средневекового города: церкви Святой Фёклы (предположительно 1059; ныне мечеть Атик-Мустафа-паша), Святой Феодосии (или Христа Благодетеля; ныне мечеть Гюль-джами), Богородицы Паммакаристос (ныне мечеть Фетхие-джами), Иоанна Предтечи Трулло (ныне мечеть Ахмет-паши; все – 11–12 вв.), Синан-паши (1-я половина 14 в.), синагога в еврейском квартале Балат (15 в.), мечеть Селимие (1520–1522), болгарская церковь Святого Стефана (1893–1898, архитектор О. Азнавур; сборное металлическое сооружение). В греческом районе Фанар сохранились церковь Марии Монгольской (Панагии Мухлиотиссы; построена в 1280-е гг. на средства Марии Деспины Монгольской, вдовы второго ильхана Ближнего и Среднего Востока Абака-хана; типа тетраконх), дом Д. К. Кантемира, собор Святого Георгия Победоносца (16–19 вв.; с 1601 кафедра Вселенских патриархов; мозаичные иконы Божией Матери «Паммакаристос» и святого Иоанна Предтечи, 11 в.) и лицей (1884).

Историческая зона «Крепостные стены», разделяющая исторический центр города и новые районы с современной застройкой, включает комплекс из трёх рядов укреплений (длиной свыше 6 км; внутренний ряд – 408–413, внешние ряды – 447; северная часть – 627) с башнями и воротами (Золотые, 5 в.; с примыкающим Семибашенным замком, 1458) и расположенные вдоль стен бывшие монастыри Христа Спасителя в Хоре (собор, 1077–1081; мозаики и фрески 14 в.; с конца 15 – начала 16 вв. мечеть Карие-джами; реставрирована в 1947–1958; с 1958 музей; с 2020 мечеть), в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (с 6 в.; ныне греческая церковь Балыклы, 1833), Малый Влахернский дворец (Текфур-сарай; конец 13 – начало 14 вв.), мечеть Михрюмах-султан-джами (1562–1565, архитектор Синан), церковь Влахернской иконы Божией Матери (1867; на основании храма 5 в.).

За крепостными стенами, частично на южном берегу Золотого Рога, расположен округ Эюп с мечетью (1798–1800, архитектор Узун Хюсейн-эфенди) и тюрбе (мавзолей) Абу Айюба (Эйюба) аль-Ансари (1457).

К северу от Золотого Рога, в округе Бейоглу (Новый город), старую часть которого составляет бывший генуэзский район Галата (связан с районом Эминёню Галатским мостом, 1992–1994), сохранились построенные итальянскими мастерами фрагменты стен (14 в.), готическая доминиканская базилика Святого Павла (1323–1325; ныне мечеть Арап-джами), башня Христа (Галатская башня; 1348–1349; высота 67 м), дома (в том числе резиденция подестá, 1316). Здесь также находятся остатки башни, к которой крепилась цепь, перекрывавшая вход в Золотой Рог; армянские церкви Святого Сергия (около 1360) и Святого Григория Просветителя (1962–1965, архитектор Б. Зобян; рядом с местом расположения одноимённой церкви, основанной в конце 14 в. и снесённой в 1958), бывший бенедиктинский монастырь (15–18 вв.; ныне Французский лицей Cвятого Бенедикта), католическая церковь Святых Петра и Павла (1841–1843, архитекторы братья Г. и Дж. Фоссати), ансамбль площади Каракёй (1850-е гг.), здание Центрального банка (1892) и др.

С середины 19 в. активно застраивается район Пера (к северу от Галаты; в 1863–1865 разрушены разделяющие их стены): здания консульств России (1837–1845, архитектор Г. Фоссати; поздний классицизм), Великобритании (1845, архитектор Ч. Бэрри) и других государств, греческая церковь Святой Троицы в неовизантийском стиле (1882), францисканская церковь Святого Антония Падуанского в стиле неоготики (1906–1912), пассажи (с 1870-х гг.), гостиницы (в том числе в духе модернизма). На площади Таксим расположены монумент Республики (1928, итальянский скульптор П. Каноника) и Культурный центр имени Ататюрка (1956–1977, архитектор Х. Табанлыоглу).

В середине 20 в. округ Бейоглу развивался по планам французского архитектора А. Проста (1936–1951); на берегу пролива Босфор расположено здание Музея современного искусства «Истанбул Модерн» (2023, архитектурное бюро Р. Пьяно). К северо-востоку от Бейоглу, в округе Бешикташ, облик европейского берега Босфора определяют построенные под влиянием европейских стилей дворец и мечеть Долмабахче (1853–1855), мечеть Ортакёй (1854–1855; все – архитекторы К. и Н. Бальяны), дворец Чираган (около 1863 – 1867, архитектор Н. Бальян). В парке «Йылдыз» расположен комплекс дворца Абдул-Хамида II (1860-е – 1890-е гг., архитекторы С. и А. Бальяны, Р. Д’Аронко). В округе Сарыер, близ парка «Эмирган», сохранился т. н. Павильон всадника (1848; в 1884–1913 особняк короля Черногории; с 1998 Музей Сакыпа Сабанджи, открыт в 2002).

В азиатской части Стамбула, в округе Кадыкёй (на месте греческой колонии Халкедон, основана в 685 до н. э.), сохранились железнодорожный вокзал Хайдарпаша (1906–1908, немецкие архитекторы О. фон Кюльман, Х. Куно). В округе Ускюдар – мечети Михрюмах-султан-джами (1547–1548), Шемси-паша-джами (1580), Атик-Валиде-джами (1583; все – архитектор Синан), Ени-Валиде-джами (1708–1710); мечеть (1801–1805) и казармы Селимие (1825–1828, достроены в 1842–1850), дворец Бейлербей в духе неоренессанса (1861–1864, архитекторы А. и С. Бальяны). На острове расположена Девичья башня (1763; с 1857 маяк).

В 2000 г. в 30 км к юго-востоку от центра построен аэропорт имени Сабихи Гёкчен (открыт в 2001). В 2005–2009 гг. возведена мечеть Шакирин (архитектор Х. Тайла); в 2014 г. было завершено строительство мечети Санджаклар (архитектурное бюро Emre Arolat Architects). На холме Чамлыджа находятся мечеть Чамлыджа (2013–2019; архитекторы Б. Мызрак, Х. Г. Тоту; её вместимость 63 тыс. человек – наибольшая среди мечетей Турции) и телерадиобашня Чамлыджа (2016–2021, архитектурное бюро Melike Altınışık Architects; высота 369 м, самое высокое сооружение Стамбула).

Берега пролива Босфор соединены двумя мостами (Босфорский, или «Мучеников 15 июля», 1970–1973; Султана Фатиха, 1985–1988) и железнодорожным тоннелем (2004–2013). Близ моста Султана Фатиха сохранились две турецкие крепости: Анадолу-Хисар (1394–1395) в азиатской части и Румели-Хисар (1452) в европейской части. В 1990–2010-х гг. в новых районах построено свыше 150 зданий высотой более 100 м.

Наука. Образование

Стамбул – важнейший центр науки и образования в Турецкой Республике. Среди научно-исследовательских учреждений: Французский институт анатолийских исследований (1930), Центр ядерных исследований и обучения «Чекмедже» (1958), Центр экономических, статистических, социальных исследований и образования для исламских стран (1978), Исследовательский центр исламской истории, искусства и культуры (1979; оба основаны Организацией исламского сотрудничества), Восточный институт Стамбула (2009; основан Фондом Макса Вебера; исследования османской, средиземноморской и турецкой культур, обществ, истории), Египетский институт политических и стратегических исследований (2014) и др.

В городе сосредоточено около четверти всех университетов страны, в том числе наиболее престижные, действуют в общей сложности 57 учреждений высшего образования: 13 государственных и 44 частных (2021).

Стамбул (Турция). Стамбульский университет.Государственные высшие учебные заведения: Стамбульский университет (1933, ведёт историю с 1453; ведущий университет Турции; включает более 100 факультетов, институтов и научно-исследовательских центров; более 60 тыс. студентов, из них около 8 тыс. иностранные, 2021; главный кампус университета расположен на площади Беязыт, округ Фатих); Стамбульский технический университет (1773; ведущее высшее учебное заведение Турции в области технического образования); Босфорский университет (1971, ведёт историю с 1863; многопрофильный); Университет Мармара (1883; многопрофильный; ведётся преподавание на 4 языках – турецком, немецком, английском и французском); Стамбульский университет Джеррахпаша (в 2018 отделился от Стамбульского университета; специализируется в медицинских науках); Университет изящных искусств имени Мимара Синана (1882); Технический университет Йылдыз (1911); Галатасарайский университет (1992; многопрофильный); Стамбульский университет Медениет (2010; многопрофильный); Университет медицинских наук (2015, ведёт историю с основания медицинской школы Стамбула «Мектеб-и Тыббийе-и Шахане» в 1903); Национальный университет обороны (2016; в его составе 7 институтов, также Военно-воздушная и Военно-морская академии); Турецко-немецкий университет (2010), Турецко-японский университет науки и технологий (основан в 2017, обучение студентов планируется начать в 2024).

Стамбул (Турция). Стамбульский университет.Государственные высшие учебные заведения: Стамбульский университет (1933, ведёт историю с 1453; ведущий университет Турции; включает более 100 факультетов, институтов и научно-исследовательских центров; более 60 тыс. студентов, из них около 8 тыс. иностранные, 2021; главный кампус университета расположен на площади Беязыт, округ Фатих); Стамбульский технический университет (1773; ведущее высшее учебное заведение Турции в области технического образования); Босфорский университет (1971, ведёт историю с 1863; многопрофильный); Университет Мармара (1883; многопрофильный; ведётся преподавание на 4 языках – турецком, немецком, английском и французском); Стамбульский университет Джеррахпаша (в 2018 отделился от Стамбульского университета; специализируется в медицинских науках); Университет изящных искусств имени Мимара Синана (1882); Технический университет Йылдыз (1911); Галатасарайский университет (1992; многопрофильный); Стамбульский университет Медениет (2010; многопрофильный); Университет медицинских наук (2015, ведёт историю с основания медицинской школы Стамбула «Мектеб-и Тыббийе-и Шахане» в 1903); Национальный университет обороны (2016; в его составе 7 институтов, также Военно-воздушная и Военно-морская академии); Турецко-немецкий университет (2010), Турецко-японский университет науки и технологий (основан в 2017, обучение студентов планируется начать в 2024).

Библиотеки. Архивы

Стамбул (Турция). Государственная библиотека Беязыт.В Стамбуле расположен ряд крупных библиотек: Кёпрюлю (1678), Атыфа-эфенди (1741), Государственная библиотека Беязыт (1884; насчитывается более 1 млн книг), Центра исламских исследований (1984; крупнейшая религиозная библиотека Стамбула), Сулеймание (1918; важнейшая историческая библиотека-архив), имени Ататюрка (1924) и многие другие.

Стамбул (Турция). Государственная библиотека Беязыт.В Стамбуле расположен ряд крупных библиотек: Кёпрюлю (1678), Атыфа-эфенди (1741), Государственная библиотека Беязыт (1884; насчитывается более 1 млн книг), Центра исламских исследований (1984; крупнейшая религиозная библиотека Стамбула), Сулеймание (1918; важнейшая историческая библиотека-архив), имени Ататюрка (1924) и многие другие.

Действует Стамбульское отделение Центрального государственного архива Турции (1846; исторические документы османского периода турецкой истории).

Музеи

В Стамбуле действует ряд ведущих музейных комплексов Турецкой Республики. К ним относятся исторические комплексы зданий дворцов Топкапы (бывшая главная резиденция султана, с 1923 музей; представлены как экспонаты времён Османской империи, относящиеся к её правителям и их двору, так и исламские реликвии, важные для всего мусульманского мира, в том числе вещи пророка Мухаммада; расположен в историческом районе Фатих, на мысе Сарай) и Долмабахче (резиденция султана с середины 19 в., с 1923 музей; к важнейшим экспонатам относятся картины, в том числе пейзажи И. К. Айвазовского; находится на европейском берегу Босфора, севернее бухты Золотой Рог).

Помимо дворцовых комплексов в Стамбуле располагаются музеи, размещённые в исторических зданиях, имевших иной функционал, в том числе хозяйственный. Ярким примером подобной постройки является Цистерна Базилика – крупное подземное водохранилище, построенное в 6 в. (музей с 1987). Галатская башня (1349; находится в одноимённом районе Галата севернее бухты Золотой Рог) – это один из наиболее узнаваемых символов Стамбула. Её основными функциями были оборонная и наблюдательная. В северной части города – крепости Румели-Хисар (на европейском берегу Босфора, округ Сарыер; музей с 1953) и Анадолу-Хисар (азиатский берег Босфора, округ Бейкоз; закрыта для посещения).

Наиболее известным музейным комплексом города, изначально строившимся именно как музей, является Археологический музей в Стамбуле (1869; в современном здании с 1891; крупнейшая экспозиция археологических памятников древности, Античности и османского периода в Турции; расположен в округе Фатих напротив дворца Топкапы). Среди других музеев: турецкого и исламского искусства (1914; во дворце великого визиря Сулеймана I Ибрахим-паши), истории исламской науки и технологии (2008; в здании бывших имперских конюшен в парке «Гюльхане»), мозаики Большого дворца (1953), Адама Мицкевича (1955) и др.

Музыкальная жизнь

Оперы и балеты ставятся на сцене Культурного центра «Сюрейя» (Süreyya Kültür Merkezi; также известен как оперный театр «Сюрейя», Süreyya Operası; здание построено в 1927 как музыкальный театр, однако использовалось для других целей; современные статус и название с 2007).

Стамбул (Турция). Оперный театр «Сюрейя».Среди музыкальных коллективов: Стамбульский государственный симфонический оркестр (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İDSO; основан в 1945 как Стамбульский городской оркестр, современное название с 1972), филармонический оркестр «Борусан» (Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası; основан в 1993 как камерный оркестр, с 1999 симфонический; включает детский хор, 2002, и квартет солистов, 2005; база оркестра – Дом музыки «Борусан», 2010), Стамбульский камерный оркестр (İstanbul Oda Orkestrası, 1961).

Стамбул (Турция). Оперный театр «Сюрейя».Среди музыкальных коллективов: Стамбульский государственный симфонический оркестр (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İDSO; основан в 1945 как Стамбульский городской оркестр, современное название с 1972), филармонический оркестр «Борусан» (Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası; основан в 1993 как камерный оркестр, с 1999 симфонический; включает детский хор, 2002, и квартет солистов, 2005; база оркестра – Дом музыки «Борусан», 2010), Стамбульский камерный оркестр (İstanbul Oda Orkestrası, 1961).

Музыкальное образование дают консерватории – структурные подразделения высших учебных заведений: при Стамбульском университете (основана в 1927 на базе школы для учителей музыки, открытой в 1917; в составе университета с 1986), Стамбульском техническом университете (основана в 1976, в 1979 закрыта, в 1982 возобновила работу в составе университета), Университете изящных искусств имени Мимара Синана (основана в 1970, в составе университета с 1985), Университете Малтепе (2018). Музыкальные отделения открыты в Университете Билги (1997; изначальной целью было развитие джазового образования в Турции, впоследствии круг направлений расширился), Университете Мармара (2008), Стамбульском университете Медениет (2010, специализация – традиционная турецкая музыка).

Театральная жизнь

Структура «Городских театров Стамбула» (İBB Şehir Tiyatroları; ведёт историю с начала 1914) объединяет несколько сценических площадок. В городе также работают театры: «Ускюдар Текель» (Üsküdar Tekel Sahnesi), «Асмалы» (Asmali Sahne), «Татавля» (Tatavla Sahne), «Ортаоюнкуляр» (Ortaoyuncular Tiyatrosu), «Ускюдар Керем Йылмазер» (Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi), «Пульшери» (Sahne Pulcherie), «Аксине» (Aksine Tiyatro), «ЙОТА Комеди» (YOTA Komedi) и др.

Детские и кукольные театры: Стамбульский детский художественный театр (İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu), театр кукол «Ачыкгёз» (Açıkgöz Kukla Tiyatrosu), «Кукольная мастерская в деревянном ящике» (Ahşap Çerçeve Kukla Atölyesi), Театр мультипликации (Çizgi Kukla Tiyatrosu), «Гюльгеч», театр надувных кукол (Balon Kukla Tiyatrosu), «Хадживат и Карагёз из Стамбула» (İstanbul Hacivat Karagöz) и др.

Кинематограф

Стамбул – один из крупнейших центров турецкой киноиндустрии. В городе и его окрестностях работают студии по производству кино-, видео- и телевизионного контента: İmaj Group (1981), Pana Film (2004), Bozdağ Film (2005), Beykoz Kundura (2005), MinusGreen Film (2009), Animasyon Cumhuriyeti (2011), Karga Film (2013), MIDWOOD Istanbul Film Studio Complex (2023) и др.

Кинематографическое образование можно получить на факультетах искусств нескольких стамбульских университетов.

Фестивали

Международный кинофестиваль впервые состоялся в 1982 г. как Неделя кино в рамках Стамбульского международного фестиваля искусств, в 1983 г. – Дни кино в Стамбуле, с 1984 г. Стамбульский международный кинофестиваль (проводится ежегодно, включает национальную и мировую программы). С 1989 г. проходит Международный театральный фестиваль, с 1998 г. – Международный фестиваль театров кукол, с 2007 г. – Международный фестиваль современного танца и перформанса iDANS, с 2011 г. – Международный танцевальный фестиваль (социальные танцы).

Ежегодно проводятся Стамбульский международный музыкальный фестиваль (с 1973; одна из главных площадок – византийская церковь Святой Ирины), Стамбульский международный оперный фестиваль (с 2010), джазовый фестиваль банка Akbank (с 1991), Стамбульский джазовый фестиваль (İstanbul Caz Festivali, с 1994). Наряду с другими городами Стамбул принимает фестиваль «Оперные дни ТЮРКСОЙ» (с 1994, ежегодно, не считая перерывов в 2003–2007 и 2020–2021).

C 1995 г. проходит Международный конкурс вокалистов имени Лейлы Генчер, с 2011 г. ежегодно – Международный хоровой фестиваль-конкурс.

В 2004 г. Стамбул принимал международный конкурс эстрадной песни «Евровидение».

В Стамбуле проводится ряд ежегодных фестивалей, привлекающих жителей города и туристов. Среди них: Фестиваль тюльпанов (главные площадки расположены у мечети Айя-София и в ландшафтном парке Эмиргане), Фестиваль шопинга, Стамбульский фестиваль кофе.

Парки

Наиболее значимые городские парки в европейской части Стамбула: «Гюльхане» (1912), «Йылдыз» (ранее оба были султанскими садами), «Улус»; в азиатской части Стамбула: «Фенербахче», «Гёзтепе», «Озгюрлюк». Среди тематических парков: ландшафтный парк «Эмирган», парк миниатюр «Миниатюрк», Дендрарий Ататюрка, Ботанический сад при Стамбульском университете, Ботанический сад имени Незахат Гёкьигит.

Главные тематические учреждения города: Стамбульский аквариум (2011), Стамбульский зоопарк (1993), Стамбульский дельфинарий (2008), развлекательный парк «Виаланд» (2013), аквапарк «Аква Клуб Дельфин» (2001; работает только в летний сезон).

Здравоохранение

Регулирующим органом является Стамбульский провинциальный департамент здравоохранения.

В городе действует 614 медицинских организаций, в их числе 148 частных клиник, 138 медицинских центров, 66 стоматологических клиник, 56 центров диализа, 32 поликлиники, 27 офтальмологических центров, 23 университетские больницы (2022).

Ведущими лечебными организациями являются государственные учебно-исследовательские больницы «Шишли Хамидие Этфал» (1899), «Хасеки» (1551), Стамбульская (1960), имени профессора Джемиля Ташджыоглу (1971), имени Мехмеда II Фатиха (1952), районная больница «Бахчелиэвлер» (2014) и др.; частные «Медикана Интернашнл Стамбул», «Тюркие» (1991), «Локман Хеким», «Хизмет» (2000), «Лив Хоспитал Вадистанбул» (2013), BHT Clinic и др.

Медицинское образование предоставляет Институт наук о здоровье Стамбульского университета.

Спорт

Один из крупнейших спортивных центров Европы. 5 раз Стамбул подавал заявку на проведение Олимпийских игр, 4 раза участвовал в конкурсе (в 2000, 2008, 2012, 2020), но проигрывал на выборах олимпийской столицы. Место проведения многих чемпионатов мира, финалов европейских лиг и других важнейших международных турниров.

Местом проведения главных спортивных состязаний в византийские времена был константинопольский ипподром (заложен в 203, перестроен в 320-е гг.; трибуны вмещали до 100 тыс. человек), где особой популярностью пользовались заезды колесниц (66 раз в год, 24 заезда в день). Ныне на его месте располагается историческая площадь Султанахмет (Ипподром). С 1913 г. в Стамбуле функционирует ипподром Велиэфенди; главные скачки сезона – «Приз Гази» (в память о Мустафе Кемале Ататюрке, имевшим почётное звание Гази; с 1927, первоначально в Анкаре); «Приз Премьер-министра» (с 1951).

Многие годы главной крытой спортивной ареной был Стамбульский спортивно-выставочный зал, построенный для проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе (1949) с трибунами на 7 тыс. мест (с 1988 по 1996 Стамбульский конгрессно-выставочный центр имени Лытфи Кырдара – бывшего губернатора и мэра столицы; в 1996 был преобразован в международный конгресс-центр).

В Стамбуле базируются около 30 известных профессиональных клубов по игровым видам спорта (футболу, баскетболу, волейболу, водному поло).

Стамбул (Турция). Стадион «Водафон Парк». 2017.Ведущие столичные футбольные клубы: «Бешикташ» (1903) – 16-кратный чемпион Суперлиги (1957–2021) и 10-кратный обладатель Кубка Турции (1975–2021), с 2016 г. принимает соперников на стадионе «Бешикташ Парк» (2016; до 2023 «Водафон Парк»; свыше 42 тыс. мест); «Галатасарай» (1905) – 23-кратный чемпион Суперлиги (1962–2023) и 18-кратный обладатель Кубка Турции (1963–2019), обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2000), проводит домашние матчи на «Рамс Парк» (до 2021 известен как «Тюрк Телеком Арена»; 2011; свыше 52 тыс. мест); «Фенербахче» (1907) – 19-кратный чемпион Суперлиги (1959–2014) и 7-кратный обладатель Кубка Турции (1968–2023), играет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (1908; реконструкция в 2006; свыше 50 тыс. мест). Ещё 3 футбольных клуба выступают в Суперлиге (на 1 июня 2023): «Истанбул Башакшехир» (1990) – победитель Суперлиги (2020), принимает соперников на «Башакшехир Фарих Терим» (свыше 17 тыс. мест); «Истанбулспор» (1926) играет на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу» (около 4,5 тыс. мест); «Касымпаша» (1921) выступает на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» (2005; 14,2 тыс. мест); «Фатих Карагюмрюк» (1926) выступает на стадионах «Вефа» (12,5 тыс. мест) и на главном мультиспортивном стадионе страны – «Олимпийский», или Олимпийский стадион Ататюрка (2002; более 74,7 тыс. мест), на котором принимает соперников сборная Турции по футболу.

Стамбул (Турция). Стадион «Водафон Парк». 2017.Ведущие столичные футбольные клубы: «Бешикташ» (1903) – 16-кратный чемпион Суперлиги (1957–2021) и 10-кратный обладатель Кубка Турции (1975–2021), с 2016 г. принимает соперников на стадионе «Бешикташ Парк» (2016; до 2023 «Водафон Парк»; свыше 42 тыс. мест); «Галатасарай» (1905) – 23-кратный чемпион Суперлиги (1962–2023) и 18-кратный обладатель Кубка Турции (1963–2019), обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2000), проводит домашние матчи на «Рамс Парк» (до 2021 известен как «Тюрк Телеком Арена»; 2011; свыше 52 тыс. мест); «Фенербахче» (1907) – 19-кратный чемпион Суперлиги (1959–2014) и 7-кратный обладатель Кубка Турции (1968–2023), играет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (1908; реконструкция в 2006; свыше 50 тыс. мест). Ещё 3 футбольных клуба выступают в Суперлиге (на 1 июня 2023): «Истанбул Башакшехир» (1990) – победитель Суперлиги (2020), принимает соперников на «Башакшехир Фарих Терим» (свыше 17 тыс. мест); «Истанбулспор» (1926) играет на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу» (около 4,5 тыс. мест); «Касымпаша» (1921) выступает на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» (2005; 14,2 тыс. мест); «Фатих Карагюмрюк» (1926) выступает на стадионах «Вефа» (12,5 тыс. мест) и на главном мультиспортивном стадионе страны – «Олимпийский», или Олимпийский стадион Ататюрка (2002; более 74,7 тыс. мест), на котором принимает соперников сборная Турции по футболу.

Спортивные клубы «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» одни из крупнейших в Европе. Первый из них, помимо мужского футбольного клуба, объединяет женский футбольный, мужские и женские по баскетболу, волейболу и водному поло, а также общие по лёгкой атлетике, плаванию, гребле, парусному спорту, дзюдо, бриджу, конному спорту, шахматам, спортивной гимнастике, теннису и киберспорту; наиболее известные из них – мужской баскетбольный (многократный победитель национальных турниров и обладатель Еврокубка в 2016), женский баскетбольный (победитель женской Евролиги в 2014 и дважды обладатель Еврокубка – в 2009 и 2018). В системе «Фенербахче» наибольших успехов на международной арене добились: женская волейбольная команда (победитель чемпионата мира по волейболу среди женщин в 2010, женской Лиги чемпионов в 2012), мужская баскетбольная команда (победитель Евролиги в 2017), женская баскетбольная команда (победитель Евролиги в 2023; четырежды 2-я в женской Евролиге – в 2013, 2014, 2017 и 2022), женская команда по настольному теннису (победитель Лиги европейских чемпионов в 2015) и др.

Многочисленных побед в национальных первенствах и европейских турнирах добивался мужской баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» (в 1976–2011 «Эфес Пилсен») – 16-кратный чемпион (1979–2023) и 12-кратный обладатель Кубка (1994–2022) Турции, обладатель европейского Кубка Корача (1996) и 5-кратный участник «Финалов четырёх» Евролиги (2000, 2001, 2019, 2021 и 2022); принимает соперников на площадке дворца спорта «Абди Ипекчи Арена» (1989; 12,5 тыс. мест), где проходил чемпионат мира по баскетболу среди женщин в 2014 г. и ряд других престижных состязаний. Ещё один известный в Европе мужской баскетбольный клуб – «Дарюшшафака» (ведёт историю с 1914), обладатель Еврокубка (2018).

За последнюю четверть века одним из сильнейших в мире стал женский волейбольный клуб «Вакыфбанк» (1986), в активе которого 4 победы в чемпионатах мира по волейболу среди женских клубов (2013, 2017, 2018, 2021) и 6 побед в женской Лиге чемпионов (2011–2023); принимает соперников в спортивном зале «Вакыфбанк» (2 тыс. мест) и в спортивном зале «TVF Бурхан Фелек» (7 тыс. мест) – одной из главных волейбольных арен Стамбула. Главным конкурентом «Вакыфбанка» в национальных турнирах и на международной арене является другой стамбульский волейбольный женский клуб – «Эджзаджибаши» (1966), 28-кратный чемпион Турции, победитель Лиги чемпионов (2015) и чемпионата мира по волейболу среди женских клубов (2015, 2016 и 2023), ряда других турниров.

Стамбул (Турция). Многофункциональная арена «Синан Эрдем Спор Салону». 2011.Среди крупнейших многофункциональных арен Стамбула – «Синан Эрдем Спор Салону» (около 16 тыс. мест для спортивных мероприятий, 25 тыс. мест для концертов), где проводились чемпионаты мира: мужской по баскетболу (2010), по борьбе (2011), по плаванию на короткой воде (2012) и другие состязания; около 110 млн долл. стоило строительство Международного спортивного комплекса «Фенербахче» (другое известное название «Улькер Спортс Арена»; 2012; 15 тыс. мест), где проводятся важнейшие баскетбольные матчи; легкоатлетическая арена «Атакёй» (около 7,5 тыс. мест), построенная к началу проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещениях (2012).

Стамбул (Турция). Многофункциональная арена «Синан Эрдем Спор Салону». 2011.Среди крупнейших многофункциональных арен Стамбула – «Синан Эрдем Спор Салону» (около 16 тыс. мест для спортивных мероприятий, 25 тыс. мест для концертов), где проводились чемпионаты мира: мужской по баскетболу (2010), по борьбе (2011), по плаванию на короткой воде (2012) и другие состязания; около 110 млн долл. стоило строительство Международного спортивного комплекса «Фенербахче» (другое известное название «Улькер Спортс Арена»; 2012; 15 тыс. мест), где проводятся важнейшие баскетбольные матчи; легкоатлетическая арена «Атакёй» (около 7,5 тыс. мест), построенная к началу проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещениях (2012).

В 2005–2011 и в 2020, 2021 гг. на автодроме Истанбул-Парк (2005; вместимость трибун 125 тыс. человек) проводился этап чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Турции. Дважды Олимпийский стадион Ататюрка принимал финалы Лиги чемпионов УЕФА (2005, 2023). Дважды в Стамбуле проходили Всемирные шахматные олимпиады (2000, 2012). Неоднократно в проливе Босфор проводились крупные соревнования по водно-моторному спорту (2000, 2009). Более 2 тыс. пловцов со всего мира (свыше 50 стран; 12 возрастных групп для мужчин и женщин) принимают участие в ежегодном Межконтинентальном заплыве через Босфор (с 1989; главный спонсор – компания Samsung), который организует Олимпийский комитет Турции.

С 1979 г. проводится престижный Стамбульский марафон (в одно из воскресений ноября), в котором участвуют до 20 тыс. спортсменов. В 2015–2018 гг. проходил Открытый чемпионат Стамбула по теннису; входил в ATP Тур (Ассоциация теннисистов-профессионалов; категория ATP 250, призовой фонд около 500 тыс. долл.); в первом турнире победу одержал Р. Федерер.

Среди уроженцев Стамбула известные спортсмены: олимпийские чемпионы М. Газоз (стрельба из лука), М. Сильле, М. Октав (оба – греко-римская борьба), чемпион мира по переписке Т. Хамарат (шахматы), профессиональный баскетболист, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации, Х. Тюркоглу, футболисты Н. Кахведжи, Э. Белёзоглу, З. Р. Спорель, А. Туран, А. Эрдем, фехтовальщица И. Карамете и др.

Хозяйство

Стамбул является важнейшим экономическим центром Турции (промышленный, финансовый, туристический). Валовой региональный продукт (по паритету покупательной способности) метрополитенского муниципалитета Стамбула 859 млрд долларов США (31 % валового внутреннего продукта Турции, 2017). На Стамбул приходится 50 % экспорта и 54 % импорта страны (2023).

Основу экономики города составляет сфера услуг, наиболее развитые отрасли: туристические, административные и финансовые, транспортные услуги, образование и наука. Промышленное производство также играет важную роль.

Туризм является одной из ключевых составляющих экономики города. Наиболее развиты культурно-познавательный и деловой виды, шопинг-туризм. Туристический поток сохранял позиции даже в наиболее тяжёлые периоды пандемии, хотя и был существенно меньшим. В 2022 г. Стамбул посетили около 16 млн иностранных туристов (1-е место в Турции), больше всего из России, Германии, Ирана, США и Великобритании. Среди самых посещаемых объектов Стамбула: дворец Топкапы, храм Святой Софии.

Стамбул – не только финансовый и деловой центр Турции, но и один из ключевых центров коммерческой активности на Ближнем и Среднем Востоке (основная доля деловой активности Стамбула приходится на частный сектор, т. к. государственные управленческие структуры базируются в Анкаре).

Стамбул (Турция). Стамбульская фондовая биржа.В Стамбуле расположены главные офисы ведущих турецких банков: Yapı Kredi, Garanti Bank, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, DenizBank, Akbank и т. д. Также в городе находятся штаб-квартиры крупнейших турецких компаний: Koç Holding (машиностроение, нефтехимия и энергетика, финансовые, транспортные и гостиничные услуги, розничная торговля и др.), Sabancı Holding (машиностроение, нефтехимия и энергетика, финансовые и страховые услуги, авиаперевозки, розничная торговля и др.), Turkcell (мобильная связь), Turkish Airlines (авиаперевозки), ENKA İnşaat ve Sanayi (строительство), BİM Birleşik Mağazalar (розничная торговля). Большинство центральных офисов расположены в деловом районе европейской части Стамбула – Левенте. В округе Сарыер на севере европейской части города действует единственная в Турции Стамбульская фондовая биржа (основана в 1866, современное название с 1985).

Стамбул (Турция). Стамбульская фондовая биржа.В Стамбуле расположены главные офисы ведущих турецких банков: Yapı Kredi, Garanti Bank, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, DenizBank, Akbank и т. д. Также в городе находятся штаб-квартиры крупнейших турецких компаний: Koç Holding (машиностроение, нефтехимия и энергетика, финансовые, транспортные и гостиничные услуги, розничная торговля и др.), Sabancı Holding (машиностроение, нефтехимия и энергетика, финансовые и страховые услуги, авиаперевозки, розничная торговля и др.), Turkcell (мобильная связь), Turkish Airlines (авиаперевозки), ENKA İnşaat ve Sanayi (строительство), BİM Birleşik Mağazalar (розничная торговля). Большинство центральных офисов расположены в деловом районе европейской части Стамбула – Левенте. В округе Сарыер на севере европейской части города действует единственная в Турции Стамбульская фондовая биржа (основана в 1866, современное название с 1985).

Среди крупнейших рынков Стамбула: Большой базар (тур. Kapalıçarşı, буквально – крытый рынок; в районе Фатих; ведёт историю с 1461; площадь около 42 тыс. м2, около 2,5 тыс. магазинов, 2023), Египетский базар (тур. Mısır Çarçısı; в районе Эминёню; с 1660-х гг.) и др.

Стамбул – один из ключевых центров турецкой промышленности. Исторически в городе были развиты такие отрасли промышленности, как металлургия, судостроение, пищевая (включая табачную), лёгкая (в том числе кожевенная, швейная, текстильная), производство строительных материалов (в том числе стекольная промышленность). Старые промышленные отрасли Стамбула хотя и имеют сегодня меньшее значение (за исключением промышленности строительных материалов и пищевой промышленности), сохранились в городе, к ним также добавились новые отрасли: автомобилестроение, электронная и электротехническая промышленность, фармацевтика.

Важные промышленные предприятия города: автозаводы Armi Otomotiv, Uso Otomotiv, Pino Caravan, Mercedes-Benz Türk. Действуют заводы электронной и электротехнической промышленности турецких компаний Canovate Group и Arzum, нидерландской компании Philips, итальянской Candy, фармацевтические предприятия немецкой Bayer и турецкой Mustafa Nevzat İlaç Sanayi. В Стамбуле расположен завод военно-промышленного комплекса – Transvaro (специализируется на производстве военного оборудования и систем безопасности).

Среди ведущих предприятий швейной промышленности: фабрики Saray Halı, Aydınlı Hazır, Mintay Tekstil; текстильной: фабрики Şahinler Mensucat, Flokser Tekstil, Atateks Tekstil, Akın Tekstil, Aydın Mensucat.

Окрестности

К югу от Стамбула, в Мраморном море, расположены Принцевы о-ва (Красные о-ва), являющиеся зоной сезонного дачного и однодневного пляжного отдыха. На о. Бююкада находится монастырь Святого Георгия Кудунского, могила Д. Б. Голицына (русский генерал, эмигрировавший в Турцию после Октябрьской революции), дом Л. Д. Троцкого. На о. Хейбелиада расположено захоронение русских воинов, погибших в турецком плену в ходе русско-турецкой войны 1828–1829 гг. К северу от европейской части Стамбула расположен лесопарк Белградский Лес (площадь 54,4 км2).