Антарктида

Антаркти́да (греч. ΄Ανταρκτίς, род. падеж Άνταρκτίδος), материк в южной полярной области Земли, целиком расположенный внутри Южного полярного круга, в центральной части Антарктики.

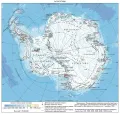

Антарктида. Физическая карта.

Антарктида. Физическая карта.

Общие сведения

Площадь Антарктиды 13 975 тыс. км2 (вместе с шельфовыми ледниками и присоединёнными к материку островами и ледниковыми куполами общей площадью 1582 тыс. км2), площадь с шельфом (материковой отмелью) 16 355 тыс. км2. Антарктида находится в пределах антарктического пояса. Береговая линия общей протяжённостью свыше 30 тыс. км в восточной части слабо расчленена и проходит близ линии полярного круга; в западной части – более изрезана. Берега почти повсеместно представляют собой ледниковый обрыв высотой несколько десятков метров. В сторону Южной Америки вытянут узкий Антарктический полуостров, северная оконечность которого, мыс Прайм-Хед (63°05´ ю. ш.), – самая северная точка Антарктиды. Это самый высокий материк на Земле (средняя высота 2350 м, средняя высота суши Земли около 900 м), т. к. сложен в основном льдом, который почти втрое легче горных пород. Средняя высота коренной подлёдной поверхности около 400 м, высшая точка Антарктиды – гора Винсон (высота до 5140 м).

Постоянного населения в Антарктиде нет. На материке и прибрежных островах действуют Антарктические научные станции, на некоторых из них (например, на чилийских) оборудованы посёлки для длительного проживания (в том числе женщин и детей). В 2020 г. в Антарктиде работали 6 российских круглогодично действующих станций («Новолазаревская», «Мирный», «Восток», «Беллинсгаузен», «Прогресс», «Молодёжная»).

Первая православная церковь в Антарктиде построена на о. Ватерлоо (Южные Шетландские острова) недалеко от российской станции «Беллинсгаузен» по благословению святейшего патриарха Алексия II. 15-метровый храм из кедра и лиственницы, вмещающий до 30 человек, освящён во имя Святой Троицы 15 февраля 2004 г. Церковь Святой Троицы – самый южный храм в мире – является Патриаршим подворьем Троице-Сергиевой лавры. Неподалёку находятся часовни Святого Иоанна Рыльского на болгарской станции «Святой Климент Охридский» и Святого равноапостольного князя Владимира на украинской станции «Академик Вернадский».

Правовое положение Антарктиды регулируется международным Договором об Антарктике 1959 г.

Рельеф

Бо́льшая часть Антарктиды представляет собой обширное ледниковое плато (высота свыше 3000 м). По особенностям рельефа (коренного и ледяного) и геологического строения различают Восточную Антарктиду и Западную Антарктиду, разделённые Трансантарктическими горами. Рельеф коренной (подлёдной) поверхности Восточной Антарктиды характеризуется чередованием высокогорных поднятий и глубоких впадин, самая глубокая из которых располагается к югу от берега Нокса.

Берег Нокса (Земля Уилкса, Антарктида).Основные поднятия в центральной части Восточной Антарктиды: горы Гамбурцева и горы Вернадского, достигающие подо льдом высоты 3390 м. Частично перекрыты льдом Трансантарктические горы (высота до 4530 м, гора Керкпатрик). Советское плато (высота до 4004 м) к северу понижается, образуя широкую Долину МГГ, названную в честь Международного геофизического года (1957–1958). Вдоль побережья тянутся горные хребты Земли Королевы Мод, Принс-Чарльз и др.

Берег Нокса (Земля Уилкса, Антарктида).Основные поднятия в центральной части Восточной Антарктиды: горы Гамбурцева и горы Вернадского, достигающие подо льдом высоты 3390 м. Частично перекрыты льдом Трансантарктические горы (высота до 4530 м, гора Керкпатрик). Советское плато (высота до 4004 м) к северу понижается, образуя широкую Долину МГГ, названную в честь Международного геофизического года (1957–1958). Вдоль побережья тянутся горные хребты Земли Королевы Мод, Принс-Чарльз и др.

Горы Пенсакола в западной части Восточной Антарктиды.Рельеф Западной Антарктиды значительно ниже, но более сложен. Многие хребты и вершины (т. н. нунатаки) в глубине Антарктиды и вдоль побережья выходят на дневную поверхность, особенно на Антарктическом п-ове. Поблизости от хребта расположена самая глубокая впадина подлёдного рельефа –2555 м. Антарктида – область обширного материкового оледенения. Под воздействием ледниковой нагрузки земная кора Антарктиды прогнулась в среднем на 0,5 км, что стало причиной аномального (по сравнению с другими материками) положения шельфа, опускающегося здесь до глубины 500 м.

Горы Пенсакола в западной части Восточной Антарктиды.Рельеф Западной Антарктиды значительно ниже, но более сложен. Многие хребты и вершины (т. н. нунатаки) в глубине Антарктиды и вдоль побережья выходят на дневную поверхность, особенно на Антарктическом п-ове. Поблизости от хребта расположена самая глубокая впадина подлёдного рельефа –2555 м. Антарктида – область обширного материкового оледенения. Под воздействием ледниковой нагрузки земная кора Антарктиды прогнулась в среднем на 0,5 км, что стало причиной аномального (по сравнению с другими материками) положения шельфа, опускающегося здесь до глубины 500 м.

Ледниковый покров

Средняя толщина ледникового покрова около 1800 м, максимальная свыше 4000 м. Общий объём льда свыше 25 млн км3, более 90 % запасов пресной воды на Земле. Антарктический ледниковый покров асимметричен по отношению к географическому полюсу, но симметричен своему центру – Полюсу относительной недоступности (86°06′ ю. ш. и 54°58′ в. д.), который находится на высоте 3720 м в 660 км от Южного полюса. В центральной части материка придонные слои льда близки к температуре таяния. В депрессиях коренного рельефа скапливается вода и возникают подлёдные озёра; крупнейшее – Восток (длина 260 км, ширина до 50 км, толща воды достигает 600 м) находится в районе станции «Восток». Плоская центральная часть ледникового плато на высоте 2200–2700 м переходит в склон, отвесно обрывающийся в сторону моря. Здесь ледниковый покров дифференцируется. В понижениях рельефа формируются выводные ледники (Ламберта, Нинниса, Мерца, Скотта, Денмена и др.), движущиеся внутри материкового ледникового покрова со значительными скоростями.

Шельфовый ледник острова Аделейд (Антарктида).Концы выводных ледников часто выходят в море, где держатся на плаву. Они представляют собой плоские ледяные плиты (толщиной до 700 м), опирающиеся в отдельных местах на поднятия морского дна. Крупнейший – шельфовый ледник Росса (около 473 тыс. км2).

Шельфовый ледник острова Аделейд (Антарктида).Концы выводных ледников часто выходят в море, где держатся на плаву. Они представляют собой плоские ледяные плиты (толщиной до 700 м), опирающиеся в отдельных местах на поднятия морского дна. Крупнейший – шельфовый ледник Росса (около 473 тыс. км2).

Внешний край шельфового ледника Росса.Горные ледники встречаются в горных районах с расчленённым коренным рельефом, главным образом вокруг моря Росса, где достигают в длину 100–200 км, а в ширину 10–40 км. Ледниковый покров питается за счёт атмосферных осадков, которых на всей площади за год накапливается около 2300 км3. Расход льда происходит главным образом вследствие откола айсбергов. Таяние и сток невелики. Баланс вещества (льда) в ледниковом покрове большей частью исследователей принимается близким к нулю. Со 2-й половины 20 в. в Восточной Антарктиде масса льда увеличивается, что, по-видимому, замедляет наблюдаемый подъём уровня Мирового океана.

Внешний край шельфового ледника Росса.Горные ледники встречаются в горных районах с расчленённым коренным рельефом, главным образом вокруг моря Росса, где достигают в длину 100–200 км, а в ширину 10–40 км. Ледниковый покров питается за счёт атмосферных осадков, которых на всей площади за год накапливается около 2300 км3. Расход льда происходит главным образом вследствие откола айсбергов. Таяние и сток невелики. Баланс вещества (льда) в ледниковом покрове большей частью исследователей принимается близким к нулю. Со 2-й половины 20 в. в Восточной Антарктиде масса льда увеличивается, что, по-видимому, замедляет наблюдаемый подъём уровня Мирового океана.

Геологическое строение и полезные ископаемые

В тектоническом строении Антарктиды выделяются Восточно-Антарктическая древняя платформа (кратон), Трансантарктический (Росский) раннепалеозойский складчатый пояс и складчатый пояс Западной Антарктиды.

Антарктида. Тектоническая карта.

Антарктида. Тектоническая карта.

Восточно–Антарктическая платформа являлась фрагментом суперконтинента Гондвана, распавшегося в мезозое, и имеет площадь более 8 млн км2. Занимает бо́льшую часть Восточной Антарктиды. Фундамент платформы, выступающий на поверхность вдоль побережий материка, сложен глубокометаморфизованными породами архея: ортогнейсами с подчинёнными первично осадочными и вулканическими образованиями. Древнейшие на Земле комплексы (около 4 млрд лет) выявлены на Земле Эндерби, в горах Принс-Чарльз. Среднеархейские породы (3,2–2,8 млрд лет) распространены в западной части Земли Королевы Мод, в районе ледника Денмена. Ранне- и среднеархейскиие образования были вторично деформированы в позднем архее (2,5 млрд лет назад). Процессы раннепротерозойской тектонотермальной переработки проявлены на Земле Адели, Земле Уилкса, оазисе Вестфолл и др. Породы, испытавшие метаморфизм гранулитовой фации 1,3–1,0 млрд лет назад (в эпоху гренвильского тектогенеза), формируют Вегенер-Моусоновский подвижный пояс (на восточном побережье моря Уэдделла). В вендско-кембрийское время (600–500 млн лет назад) фундамент платформы вновь подвергся тектонотермальной переработке. С конца протерозоя локально в понижениях начал накапливаться осадочный чехол, который в девоне стал общим для платформы и Трансантарктического пояса. Последний сложен в основном сланцево-граувакковым флишем пассивной окраины древнего Восточно-Антарктического континента. Главная фаза деформаций – бирдморский орогенез на границе рифея и венда (650 млн лет назад). Венд-кембрийские мелководные карбонатно-терригенные отложения испытали заключительную фазу деформаций (росский орогенез) в позднем кембрии. В девоне началось общее погружение Росского пояса и древней платформы с отложением мелководных песчаных осадков. В карбоне развивалось покровное оледенение. В перми накапливались угленосные толщи (до 1300 м). В ранней – средней юре произошла вспышка платобазальтового вулканизма, когда при распаде суперконтинента Гондвана Антарктида отделилась от Африки и Индостана. В мелу прервалась связь с Австралией, в континентальных условиях начал накапливаться постгондванский чехол. В позднем палеогене Антарктида отделилась от Южной Америки и была охвачена оледенением, которое в середине неогена стало покровным.

Западная Антарктида состоит из нескольких блоков (террейнов), сложенных образованиями различного возраста и тектонической природы, которые объединились сравнительно недавно, сформировав фанерозойский складчатый пояс Западной Антарктиды. Выделяют террейны: раннесреднепалеозойский (северной части Земли Виктории), среднепалеозойско-раннемезозойский (Земли Мэри Бэрд) и мезозойско-кайнозойский (Антарктического п-ова, или Антарктанды). Последний представляет собой продолжение Южно-Американских Кордильер. Террейн гор Элсуэрт и Уитмор занимает пограничное положение между складчатыми поясами Западной Антарктиды и Росским; имеет докембрийский фундамент, перекрытый деформированными комплексами палеозоя. Структуры складчатого пояса Западной Антарктиды частично перекрыты осадочным чехлом молодой платформы. Моря Росса и Уэдделла являются развивающимися звеньями Западно-Антарктической мезозойско-кайнозойской (постгондванской) рифтовой системы, заполненной осадками (до 10–15 тыс. м). Под шельфовым ледником моря Росса, на Земле Мэри Бэрд и Земле Виктории выявлены мощные кайнозойские щёлочно-базальтовые вулканиты (траппы). В неоген-четвертичное время на восточном плече рифтовой системы (у берегов Земли Виктории) образовались вулканические конусы Эребус (действующий), Террор (потухший). В голоцене происходит общее поднятие материка, на что указывает наличие древних береговых линий и террас с остатками морских организмов.

Выявлены месторождения каменного угля (район мыса Содружества) и руд железа (горы Принс-Чарльз), а также проявления руд хрома, титана, меди, молибдена, бериллия. Известны жилы горного хрусталя. Отмечаются газопроявления в скважинах. Предполагается, что в недрах Антарктиды подо льдом заключены крупные запасы руд золота, платины, олова, никеля, редкоземельных элементов, алмазов и других полезных ископаемых.

Климат

Для Антарктиды и прилегающих океанических пространств южной полярной области характерен самый суровый и сухой на земном шаре антарктический климат. Несмотря на то что в Центральной Антарктиде в течение нескольких зимних месяцев продолжается полярная ночь, годовая суммарная радиация приближается к годовой суммарной радиации экваториальной зоны: станция «Восток» – 5 ГДж/м2, или 120 ккал/м2, а летом достигает очень больших значений – до 1,25 ГДж/м2 в месяц, или 30 ккал/м2 в месяц. До 90 % приходящего тепла отражается снежной поверхностью, и только 10 % идёт на её нагревание. Поэтому радиационный баланс Антарктиды отрицательный, а температура воздуха очень низкая. Климат центральной части материка резко отличается от климата плато, его склона и побережья. На плато постоянны сильные морозы при ясной погоде и слабом ветре. Средние температуры зимних месяцев от –60 до –70 °С; минимальная температура на станции «Восток», измеренная 21 июля 1983 г., достигала –89,2 °С. На ледниковом склоне часты резкие стоковые ветры и сильные метели; средние температуры от –30 до –50 °С. В узкой прибрежной зоне средние температуры зимой от –8 до –35°С, летом (самый тёплый месяц – январь) от 0 до 5 °С. Стоковые ветры на побережье достигают больших скоростей (в среднем за год до 12 м/с), а при слиянии с циклонами нередко превращаются в ураганные (до 50–60, а иногда до 90 м/с). Из-за преобладания нисходящих потоков относительная влажность воздуха 60–80 %, на побережье и в оазисах до 20 %, а иногда и до 5 %. Облачность незначительна. Осадки почти исключительно в виде снега: от 20–50 в центре до 600–900 мм в год на побережье. В Антарктиде отмечено заметное потепление климата. В Западной Антарктиде идёт интенсивное разрушение шельфовых ледников с откалыванием гигантских айсбергов. Своеобразны антарктические озёра, главным образом в прибрежных антарктических оазисах. Многие из них бессточны, с повышенной солёностью вод, вплоть до горько-солёных. Некоторые озёра даже летом не освобождаются от ледяного покрова. Характерны озёра-лагуны, лежащие между прибрежными скалами и шельфовым ледником, под которым происходит их связь с морем. Некоторые озёра находятся в горах на высоте до 1000 м (оазисы Тейлора, массив Вольтат на Земле Королевы Мод и Виктории на Земле Виктории).

Растительный и животный мир

Вся Антарктида с прибрежными островами расположена в зоне антарктических пустынь, что объясняет крайнюю бедность растительного и животного мира. В горах прослеживается высотная поясность ландшафтов. В низкогорье, охватывающем побережье с шельфовыми ледниками, оазисы и нунатаки, сосредоточена почти вся органическая жизнь.

Линька королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus).Наиболее типичные обитатели Антарктиды – пингвины: императорский, королевский, Адели. В среднегорье (до высоты 3000 м) на скалах, прогревающихся летом, местами растут лишайники и водоросли; встречаются бескрылые насекомые. Выше 3000 м признаки растительной и животной жизни почти не встречаются.

Линька королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus).Наиболее типичные обитатели Антарктиды – пингвины: императорский, королевский, Адели. В среднегорье (до высоты 3000 м) на скалах, прогревающихся летом, местами растут лишайники и водоросли; встречаются бескрылые насекомые. Выше 3000 м признаки растительной и животной жизни почти не встречаются.

История географических исследований

Открытие Антарктиды как материка принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, которые на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошли к Антарктиде (16)28 января 1820 г. Русская экспедиция открыла о. Петра I, Землю Александра I и несколько островов в группе Южные Шетландские о-ва. В 1820–1821 гг. английский и американский зверопромысловые суда (под руководством Э. Брансфилда и Н. Палмера) находились вблизи Антарктического п-ова (Земля Грейама). Плавание вокруг Антарктиды и открытие Земли Эндерби, островов Аделейд и Биско совершил в 1831–1833 гг. английский мореплаватель Дж. Биско. В 1837–1843 гг. в Антарктиде побывали три научные экспедиции: французская (Ж. Дюмон-Дюрвиль), американская (Ч. Уилкс) и английская (Дж. К. Росс). Первая открыла Землю Луи Филиппа, о. Жуэнвиля (Жуанвиль), Землю Адели и берег Клари (впервые высадилась на прибрежные скалы); вторая – Землю Уилкса; третья – Землю Виктории и прибрежные острова, а также впервые прошла вдоль ледника Росса, вычислила местоположение Южного магнитного полюса.

Земля Виктории (Антарктида).После 50-летнего периода затишья интерес к Антарктиде возник в конце 19 в. В Антарктиде побывало несколько экспедиций: шотландская на судне «Балена» (1893), открывшая берег Оскара II; норвежские на «Джейсоне» (1892–1893 и 1893–1894) и на «Антарктике» (1901–1903), обнаружившие шельфовый ледник Ларсена и высадившиеся в районе мыса Адэр; бельгийская под руководством А. Жерлаша, зимовавшая в Антарктиде на дрейфующем судне «Бельжика» (1897–1899), и английская на «Южном Кресте» (1898–1900), организовавшая зимовку на мысе Адэр. В 1901–1904 гг. наряду с морскими исследованиями английская экспедиция Р. Скотта предприняла первое крупное санное путешествие от пролива Мак-Мердо в глубь материка (до 82°17´ ю. ш.); немецкая экспедиция Э. фон Дригальского провела зимние наблюдения у побережья открытой ею Земли Вильгельма II; шотландская океанографическая экспедиция У. Брюса на судне «Скоша» в восточной части моря Уэдделла обнаружила Землю Котса; французская экспедиция Ж. Шарко на корабле «Франсе» открыла берег Лубе. Значительный интерес вызвали походы к Южному полюсу: в 1909 г. англичанин Э. Шеклтон от залива Мак-Мердо прошёл до 88°23´ ю. ш.; следуя от восточной части барьера Росса, норвежец Р. Амундсен впервые (14–16 декабря 1911) достиг Южного полюса; англичанин Р. Скотт совершил пеший поход от залива Мак-Мердо и вторым (18 января 1912) достиг Южного полюса. На обратном пути Р. Скотт и его спутники погибли. Австралийская экспедиция Д. Моусона с двух наземных баз в 1911–1914 гг. изучала шельфовые ледники Восточной Антарктиды. В 1928 г. над Антарктидой впервые появился американский самолёт. В 1929 г. Р. Бэрд пролетел от созданной им базы Литл-Америка над Южным полюсом. С воздуха была открыта Земля Мэри Бэрд. Морская и наземная Британо-австрало-новозеландская экспедиция (БАНЗАРЭ) в 1929–1931 гг. провела изучение берега Нокса и открыла к западу от него Землю Принцессы Елизаветы. В период 2-го Международного полярного года (МПГ) в Литл-Америке работала экспедиция Р. Берда (1933–1935), которая во время санных походов и с самолёта проводила гляциологические и геологические исследования в горах Земли Королевы Мод и Земли Мэри Бэрд. Р. Бэрд провёл одиночную зимовку на первой выносной метеостанции в глубине ледника Росса; в 1935 г. Л. Элсуэрт совершил первый трансантарктический полёт от Антарктического п-ова к Литл-Америке. В 1940–1950-х гг. создаётся международная сеть наземных станций и баз для изучения краевых частей материка. С 1955 г. начались систематические согласованные исследования Антарктиды, в том числе 11 стран создали 57 баз и пунктов наблюдений. В 1955–1958 гг. СССР осуществил две морские и зимовочные экспедиции (руководители М. М. Сомов и А. Ф. Трёшников) на судах «Обь» и «Лена» (начальники морских экспедиций В. Г. Корт и В. Г. Максимов); были построены научная обсерватория Мирный (открыта 13 февраля 1956) и станции «Оазис», «Пионерская», «Восток-1», «Комсомольская» и «Восток». В 1955–1958 гг. англичане совместно с новозеландскими учёными первыми пересекли материк (под руководством В. Фукса и Эд. Хиллари) на тягачах через Южный полюс от моря Уэдделла к морю Росса. Ряд походов по ледниковому щиту был проведён бельгийскими (со станции «Бодуэн») учёными; на станциях «Шарко» и «Дюмон-Дюрвиль» («Дюмон-ДʼЮрвиль») работали французы. В 1957–1967 гг. советские учёные осуществили 13 морских и зимовочных экспедиций, создали ряд новых станций. Из внутриконтинентальных походов санно-тракторных поездов из Мирного наиболее значительны: в 1957 г. на Геомагнитный полюс (А. Ф. Трёшников), в 1958 г. на Полюс относительной недоступности (Е. И. Толстиков), в 1959 г. на Южный полюс (А. Г. Дралкин); в 1963–1964 гг. со станции «Восток» на Полюс относительной недоступности, на станцию «Молодёжная» (А. П. Капица); в 1967 г. по маршруту «Молодёжная» – Полюс относительной недоступности – станция «Новолазаревская» (И. Г. Петров).

Земля Виктории (Антарктида).После 50-летнего периода затишья интерес к Антарктиде возник в конце 19 в. В Антарктиде побывало несколько экспедиций: шотландская на судне «Балена» (1893), открывшая берег Оскара II; норвежские на «Джейсоне» (1892–1893 и 1893–1894) и на «Антарктике» (1901–1903), обнаружившие шельфовый ледник Ларсена и высадившиеся в районе мыса Адэр; бельгийская под руководством А. Жерлаша, зимовавшая в Антарктиде на дрейфующем судне «Бельжика» (1897–1899), и английская на «Южном Кресте» (1898–1900), организовавшая зимовку на мысе Адэр. В 1901–1904 гг. наряду с морскими исследованиями английская экспедиция Р. Скотта предприняла первое крупное санное путешествие от пролива Мак-Мердо в глубь материка (до 82°17´ ю. ш.); немецкая экспедиция Э. фон Дригальского провела зимние наблюдения у побережья открытой ею Земли Вильгельма II; шотландская океанографическая экспедиция У. Брюса на судне «Скоша» в восточной части моря Уэдделла обнаружила Землю Котса; французская экспедиция Ж. Шарко на корабле «Франсе» открыла берег Лубе. Значительный интерес вызвали походы к Южному полюсу: в 1909 г. англичанин Э. Шеклтон от залива Мак-Мердо прошёл до 88°23´ ю. ш.; следуя от восточной части барьера Росса, норвежец Р. Амундсен впервые (14–16 декабря 1911) достиг Южного полюса; англичанин Р. Скотт совершил пеший поход от залива Мак-Мердо и вторым (18 января 1912) достиг Южного полюса. На обратном пути Р. Скотт и его спутники погибли. Австралийская экспедиция Д. Моусона с двух наземных баз в 1911–1914 гг. изучала шельфовые ледники Восточной Антарктиды. В 1928 г. над Антарктидой впервые появился американский самолёт. В 1929 г. Р. Бэрд пролетел от созданной им базы Литл-Америка над Южным полюсом. С воздуха была открыта Земля Мэри Бэрд. Морская и наземная Британо-австрало-новозеландская экспедиция (БАНЗАРЭ) в 1929–1931 гг. провела изучение берега Нокса и открыла к западу от него Землю Принцессы Елизаветы. В период 2-го Международного полярного года (МПГ) в Литл-Америке работала экспедиция Р. Берда (1933–1935), которая во время санных походов и с самолёта проводила гляциологические и геологические исследования в горах Земли Королевы Мод и Земли Мэри Бэрд. Р. Бэрд провёл одиночную зимовку на первой выносной метеостанции в глубине ледника Росса; в 1935 г. Л. Элсуэрт совершил первый трансантарктический полёт от Антарктического п-ова к Литл-Америке. В 1940–1950-х гг. создаётся международная сеть наземных станций и баз для изучения краевых частей материка. С 1955 г. начались систематические согласованные исследования Антарктиды, в том числе 11 стран создали 57 баз и пунктов наблюдений. В 1955–1958 гг. СССР осуществил две морские и зимовочные экспедиции (руководители М. М. Сомов и А. Ф. Трёшников) на судах «Обь» и «Лена» (начальники морских экспедиций В. Г. Корт и В. Г. Максимов); были построены научная обсерватория Мирный (открыта 13 февраля 1956) и станции «Оазис», «Пионерская», «Восток-1», «Комсомольская» и «Восток». В 1955–1958 гг. англичане совместно с новозеландскими учёными первыми пересекли материк (под руководством В. Фукса и Эд. Хиллари) на тягачах через Южный полюс от моря Уэдделла к морю Росса. Ряд походов по ледниковому щиту был проведён бельгийскими (со станции «Бодуэн») учёными; на станциях «Шарко» и «Дюмон-Дюрвиль» («Дюмон-ДʼЮрвиль») работали французы. В 1957–1967 гг. советские учёные осуществили 13 морских и зимовочных экспедиций, создали ряд новых станций. Из внутриконтинентальных походов санно-тракторных поездов из Мирного наиболее значительны: в 1957 г. на Геомагнитный полюс (А. Ф. Трёшников), в 1958 г. на Полюс относительной недоступности (Е. И. Толстиков), в 1959 г. на Южный полюс (А. Г. Дралкин); в 1963–1964 гг. со станции «Восток» на Полюс относительной недоступности, на станцию «Молодёжная» (А. П. Капица); в 1967 г. по маршруту «Молодёжная» – Полюс относительной недоступности – станция «Новолазаревская» (И. Г. Петров).

Научно-исследовательская станция «Восток» в Антарктиде.Результаты исследований позволили уточнить сложный характер коренного рельефа Восточной Антарктиды, особенности органической жизни и водной массы Южного океана, составить более точные карты. Значительные исследования (в том числе картографические) проведены учёными США в Западной Антарктиде, где кроме стационарных наблюдений были организованы морские экспедиции «Дипфриз» и многочисленные внутриконтинентальные походы на вездеходах. В результате гляциологических и геофизических исследований американские учёные определили характер подлёдного рельефа Западной Антарктиды.

Научно-исследовательская станция «Восток» в Антарктиде.Результаты исследований позволили уточнить сложный характер коренного рельефа Восточной Антарктиды, особенности органической жизни и водной массы Южного океана, составить более точные карты. Значительные исследования (в том числе картографические) проведены учёными США в Западной Антарктиде, где кроме стационарных наблюдений были организованы морские экспедиции «Дипфриз» и многочисленные внутриконтинентальные походы на вездеходах. В результате гляциологических и геофизических исследований американские учёные определили характер подлёдного рельефа Западной Антарктиды.

Наиболее плодотворный период советских исследований в Антарктиде пришёлся на 1974–1990-е гг., когда произошёл переход от комплексных национальных программ к долговременным международным проектам. На советских станциях зимовали учёные из ГДР, Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии, США и других стран. На американских станциях «Амундсен–Скотт», «Мак-Мердо», австралийских – «Моусон» и «Дейвис – выполняли исследования метеорологи, геологи и геофизики из СССР. Участие СССР в Международном антарктическом гляциологическом проекте (МАГП) включало сверхглубокое бурение льда над озером на станции «Восток» в рамках научно-технического сотрудничества с Францией и США, радиолокационные измерения толщины льда с самолёта, систематические снегомерные съёмки, а также комплексные гляциологические исследования в санно-гусеничных походах. В 1975 г. началась реализация программы «ПОЛЭКС–Юг», направленной на освоение ресурсов Южного океана. Проведена экспедиция по советско-американскому проекту «Полынья Уэдделла-81». Основой для получения данных о природе Антарктиды по-прежнему оставалась сеть постоянно действующих научных станций. В 1989 г. в строй вступила первая зимовочная геологическая научная станция «Прогресс».

В 1990-х гг. в результате сокращения финансирования произошёл спад российских исследований в Антарктиде: уменьшилась численность личного состава экспедиций, закрылся ряд научных программ, законсервированы научные станции и полевые базы. В 1992 г. на основе архива российских океанографических данных совместно с Институтом полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (Германия) был издан «Гидрографический атлас Южного океана». Одним из крупнейших событий в океанологии было создание первой российско-американской дрейфующей научно-исследовательской станции «Уэдделл-1» (открыта 12 февраля 1992 на льдине в юго-западной части моря Уэдделла). В соответствии с постановлением Правительства РФ (1998) научные исследования в Антарктике с 1999 г. проводятся в рамках подпрограммы «Изучение и исследование Антарктики» федеральной целевой программы «Мировой океан».

Море Росса. Ледовый патрульный корабль Королевского флота Норвегии HMS Protector.Бурное развитие современных методов исследований привело в начале 21 в. к обновлению научной программы изучения Антарктиды как элемента глобальной системы мониторинга и прогноза состояния окружающей среды. Характерной чертой являлось укрепление международного сотрудничества. Проводились геолого-геофизические работы в горах на международных геотраверсах: ANTALIT в районе ледников Ламберта и Эймери и GEOMOD в центральной части Земли Королевы Мод. В оазисе Бангера собрана уникальная для Антарктиды по представительности и полноте коллекция колонок с непрерывными разрезами донных отложений мощностью до 13,8 м, высокое международное признание получила реализация проекта сверхглубокого бурения на станции «Восток». Пробурив в материковом льду скважину глубиной 3770 м (по другим данным, 3768 м) 5 февраля 2012 г., российские учёные достигли акватории подледникового озера Восток и получили первые пробы озёрной воды. Комплексные палеогеографические исследования ледяного керна позволили детально реконструировать историю климата и атмосферы Земли на протяжении 420 тыс. лет, выделить в них четыре ледниковых периода и пять межледниковых, включая 11-ю морскую изотопную стадию.

Море Росса. Ледовый патрульный корабль Королевского флота Норвегии HMS Protector.Бурное развитие современных методов исследований привело в начале 21 в. к обновлению научной программы изучения Антарктиды как элемента глобальной системы мониторинга и прогноза состояния окружающей среды. Характерной чертой являлось укрепление международного сотрудничества. Проводились геолого-геофизические работы в горах на международных геотраверсах: ANTALIT в районе ледников Ламберта и Эймери и GEOMOD в центральной части Земли Королевы Мод. В оазисе Бангера собрана уникальная для Антарктиды по представительности и полноте коллекция колонок с непрерывными разрезами донных отложений мощностью до 13,8 м, высокое международное признание получила реализация проекта сверхглубокого бурения на станции «Восток». Пробурив в материковом льду скважину глубиной 3770 м (по другим данным, 3768 м) 5 февраля 2012 г., российские учёные достигли акватории подледникового озера Восток и получили первые пробы озёрной воды. Комплексные палеогеографические исследования ледяного керна позволили детально реконструировать историю климата и атмосферы Земли на протяжении 420 тыс. лет, выделить в них четыре ледниковых периода и пять межледниковых, включая 11-ю морскую изотопную стадию.

С января 2023 г. продолжается выполнение работ по программе 67-й зимовочной и 68-й сезонной Российских антарктических экспедиций (РАЭ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Изучение глобальных изменений климата продолжает оставаться основной задачей научных исследований наряду с геолого-геофизическими и океанологическими работами в окраинных морях Антарктики. Все операции в Антарктике выполняют научно-экспедиционные суда ААНИИ «Академик Трёшников» и «Академик Фёдоров». С бортов судов учёные параллельно проводят океанографические наблюдения, измерение солёности и температуры донных вод, необходимые для понимания формирования донных вод в Южном океане. В Антарктиде завершена сборка трёх блоков российской зимовочной базы «Восток».

К числу наиболее значимых международных проектов и программ относятся Глобальная система наблюдений за уровнем моря (GLOSS); Программа изучения кайнозойской стратиграфии континентальной окраины Антарктиды (ANTOSTRAT); Программа исследования озонового слоя над Антарктикой (TRACE); Программа наблюдений за биологией морских антарктических экосистем (BIOMASS); Антарктическая сеть геофизических наблюдений (AGONET) и др.