Северный Ледовитый океан

Се́верный Ледови́тый океа́н (на русских картах с 17 в. встречаются названия: Ледовитое море, Северный океан, Северное, или Ледовитое, море, Ледовитый океан), часть Мирового океана, наименьший и самый мелкий из океанов Земли, расположенный в северной полярной области. Занимает приполюсное пространство между Евразией и Северной Америкой. Характеризуется частичным покрытием поверхности морским льдом в течение всего года. Впервые выделен как самостоятельный океан в 1650 г. нидерландским картографом Б. Варениусом под названием Гиперборейского океана, в 1845 г. Лондонским географическим обществом назван Северным Ледовитым океаном; в СССР это название официально принято в 1935 г.

Физико-географический очерк

Общие сведения

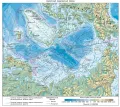

Северный Ледовитый океан хорошо изолирован от других районов Мирового океана, сообщается с Тихим океаном через узкий и мелководный Берингов пролив, граница проходит по параллели мыса Уникын (Чукотский полуостров) до пересечения с берегом п-ова Сьюард (Аляска); с Атлантическим океаном – через проливы Девисов, Датский, Фарерско-Исландский, Фарерско-Шетландский, граница – по восточному входу в Гудзонов пролив, по параллели 70° с. ш. и далее по южным окраинам Гренландского и Норвежского морей. Площадь 14,75 млн км2, объём 18,07 млн км3 (около 4 % площади Мирового океана, 1,35 % его объёма), средняя глубина 1225 м, наибольшая – 5527 м (в северо-восточной части Гренландского моря). Мелководная шельфовая зона океана (глубины до 200 м) занимает 39,6 % его площади (среднее значение для Мирового океана 7,3 %). Северный Ледовитый океан. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Северный Ледовитый океан. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Моря

По физико-географическим особенностям и гидрологическому режиму в пределах Северного Ледовитого океана выделяют: Северо-Европейский бассейн – моря Гренландское, Норвежское, Баренцево и Белое; Арктический бассейн – глубоководная центральная часть Северного Ледовитого океана и моря азиатской и американской материковой отмели – Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Бофорта, Баффина, Линкольна, а также Гудзонов залив.  Полярный день в Чукотском море Северного Ледовитого океана (Чукотский автономный округ, Россия).Арктический бассейн делится подводным хребтом Ломоносова на суббассейны: Евразийский и Амеразийский. Некоторые географы выделяют как отдельную часть – Канадский Арктический бассейн (моря Канадского Арктического архипелага – Баффина, Линкольна и Гудзонов залив), а моря Норвежское и Гренландское иногда выделяют как Норвежско-Гренландский бассейн, некоторые зарубежные географы не включают в границы Северного Ледовитого океана Норвежское море. Моря, заливы и проливы занимают бо́льшую часть площади Северного Ледовитого океана – почти 70 % (10,28 млн км2); на моря, омывающие берега России, приходится свыше 50 % их площади.

Полярный день в Чукотском море Северного Ледовитого океана (Чукотский автономный округ, Россия).Арктический бассейн делится подводным хребтом Ломоносова на суббассейны: Евразийский и Амеразийский. Некоторые географы выделяют как отдельную часть – Канадский Арктический бассейн (моря Канадского Арктического архипелага – Баффина, Линкольна и Гудзонов залив), а моря Норвежское и Гренландское иногда выделяют как Норвежско-Гренландский бассейн, некоторые зарубежные географы не включают в границы Северного Ледовитого океана Норвежское море. Моря, заливы и проливы занимают бо́льшую часть площади Северного Ледовитого океана – почти 70 % (10,28 млн км2); на моря, омывающие берега России, приходится свыше 50 % их площади.

Острова

По количеству островов Северный Ледовитый океан, по некоторым оценкам, занимает 2-е место после Тихого океана. Общая площадь островов около 4 млн км2. Насчитывается около 250 островов с площадью более 100 км2. Они расположены преимущественно на материковой отмели и имеют материковое происхождение. Крупнейшие – Гренландия (самый большой в Мировом океане), Исландия (на границе с Атлантическим океаном), остров Врангеля; среди архипелагов – Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, Шпицберген, Новосибирские острова, Северная Земля, Земля Франца-Иосифа и др. Большинство арктических островов и архипелагов покрыты ледниками. В условиях современного потепления климата отмечается сокращение площади арктических ледников, являющихся источниками айсбергов. Побережье острова Врангеля, Восточно-Сибирское море Северного Ледовитого океана (Чукотский автономный округ, Россия).

Побережье острова Врангеля, Восточно-Сибирское море Северного Ледовитого океана (Чукотский автономный округ, Россия).

Берега

В Скандинавии, Исландии и Гренландии преимущественно высокие, фьордовые берега; у Белого, Баренцева и Карского морей – абразионные, изрезанные заливами, частично низкие, ровные, местами дельтовые. В районе морей Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Бофорта берега на отдельных участках дельтовые, местами лагунные, в Канадском Арктическом архипелаге – преимущественно низкие, ровные. Основными причинами изменений береговой линии являются морозное выветривание, морская абразия, термоабразия (скорости разрушения термоабразионных берегов в море Лаптевых достигают в год 12 м). Влияние плавучих морских льдов на формирование береговой линии оценивается как слабое.

Рельеф дна

Северный Ледовитый океан отличается от других океанов меньшими глубинами и сильно развитым шельфом, занимающим половину его площади. Внешняя граница шельфа расположена в среднем на глубинах около 200 м (иногда до 500 м и более). Ширина арктического шельфа от 500 до 1200 км; в Северо-Европейском бассейне шельфы относительно узкие – от 50 до 300 км.

Главным структурным элементом рельефа дна в Амеразийском суббассейне является обширная Канадская котловина с достаточно ровным дном с глубинами до 3900 м, окружённая поднятиями Бофорта, Чукотским и хребтами Альфа и Менделеева, соединяющаяся с мелководным сибирским шельфом; между хребтами Альфа, Менделеева и Ломоносова, пересекающим Северный Ледовитый океан через приполюсный район (минимальные глубины менее 1000 м), расположены котловины Макарова (максимальная глубина 4030 м) и Подводников; с другой стороны хребта Ломоносова в Евразийском суббассейне расположены 2 продолговатые котловины (Амундсена – максимальная глубина 4485 м и Нансена – 3975 м), разделённые хребтом Гаккеля, простирающиеся от пролива Фрама (между о. Гренландия и архипелагом Шпицберген) и берегов Гренландии в генеральном направлении с запада на восток; в Северо-Европейском бассейне, отделённом на юге от Атлантического океана цепочкой подводных порогов, выделяются 2 зоны – сравнительно мелководное Баренцево море и глубоководные моря Гренландское (максимальная глубина 5527 м) и Норвежское, разделённые цепью хребтов – Исландским, Мона и Книповича, последний смыкается на севере с хребтом Гаккеля; в Норвежском море доминируют 2 котловины – Норвежская (максимальная глубина 3970 м) и Лофотенская (3717 м). Глубина Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса составляет 4225 м, по данным Воздушной высокоширотной экспедиции Арктического и Антарктического НИИ 1970-х гг. [по другим данным, 4261 м – по измерениям глубоководного аппарата «Мир» в 2007 или 4087 м – по измерениям американской подводной лодки «Наутилус» (Nautilus) в 1958]. В целом более глубокими являются моря Северо-Европейского бассейна, шельфовые моря частично захватывают океанский склон на севере, где их глубоководные районы имеют вид желобов.

Геологическое строение дна

По геологическому (тектоническому) строению и истории геологического развития впадина океана разделяется на Арктический и Норвежско-Гренландский океанические бассейны и область материковых окраин. В Арктическом бассейне хребет Ломоносова разграничивает Евразийский и Амеразийский суббассейны. Северный Ледовитый океан представляет собой ансамбль тектонических структур, определяемый взаимным расположением древних литосферных плит: Северо-Американской (Лаврентии), Восточно-Европейской (Балтии) и Сибирской. Продолжением срединно-океанических хребтов Атлантического океана в Северном Ледовитом океане является система спрединговых хребтов Кольбейнсей, Mона, Книповича и Гаккеля (общая длина около 4500 км). Хребет Гаккеля переходит в систему рифтов на шельфе моря Лаптевых (сопровождающий пояс землетрясений протягивается до дельты pеки Лена и далее в глубь Евразии, маркируя границу литосферных плит). По обе стороны от хребтов Кольбейнсей, Mона, Книповича располагаются глубоководные котловины Норвежско-Гренландского бассейна; хребет Гаккеля разделяет котловины Амундсена и Нансена в Евразийском суббассейне. Бо́льшую часть Амеразийского суббассейна занимает обширная Канадская котловина. В Арктическом бассейне выделяется трансокеаническая система поднятий: хребет Aльфа – хребет Менделеева (поднятие) и хребет Ломоносова. В Амеразийском суббассейне между хребтом Ломоносова и системой хребтов Альфа – Менделеева располагаются котловины Макарова и Подводников. Для Северного Ледовитого океана характерны окраинно-шельфовые плато: Воринг в Норвежско-Гренландском бассейне, Ермак и Моррис-Джесуп в Евразийском суббассейне, Чукотское и Нортвинд (Нортуинд) в Амеразийском суббассейне.

По типу земной коры выделяют океанические, субокеанические и континентальные структуры. В Норвежско-Гренландском бассейне и Евразийском суббассейне океанический тип земной коры характерен для спрединговых хребтов и расположенных по обе стороны от них глубоководных котловин. Симметрично рифтовым долинам хребтов Кольбейнсей, Мона и Гаккеля установлены линейные магнитные аномалии (по 24 включительно); в секторе Норвежско-Гренландского бассейна с хребтом Книповича чёткие линейные аномалии отсутствуют. В Амеразийском суббассейне по типу земной коры к океаническим структурам относятся котловины Канадская и Макарова; котловина Подводников подстилается субокеанической корой (или континентальной корой сокращённой мощности). Континентальный тип земной коры имеет трансокеаническая система поднятий Арктического бассейна (хребет Ломоносова и хребты Aльфа и Менделеева), а также все окраинно-шельфовые плато океана (Воринг, Ермак, Моррис-Джесуп, Чукотское, Нортвинд).

Наиболее древняя из глубоководных котловин Северного Ледовитого океана – Канадская, начало её образования относят к поздней юре. Котловины Макарова и Подводников образовались в раннем мелу; котловины Амундсена и Нансена и Норвежско-Гренландский бассейн – на рубеже мела и палеогена. Формирование океанических структур сопровождалось мощными излияниями базальтов в районе восточного побережья Гренландии, на плато Bоринг и в пределах системы хребтов Альфа – Менделеева.

B области материковых окраин Северного Ледовитого океана развита земная кора континентального типа максимальной мощностью до 40 км. B отдельных частях Баренцево-Карского шельфа земная кора утонена, гранитометаморфический слой отсутствует, резко увеличивается мощность осадочного чехла. Шельф морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского подстилается континентальной корой сокращённой мощности. На шельфе выделяются блоки с различным строением континентальной земной коры – платформенные области и складчатые зоны. Плиты древних платформ (Восточно-Европейской, Гиперборейской) образуют фрагменты Баренцево-Карского шельфа; в южную часть этого шельфа продолжаются эпибайкальская Баренцево-Тиманская и эпипалеозойская Западно-Сибирская плиты. Эпимезозойская плита является основанием прогибов Лаптево-Чукотского шельфа. Местами шельфы океана пересекаются складчатыми структурами байкальского, каледонского, герцинского и мезозойского возрастов, выступающими на побережьях и в архипелагах островов (см. в статье Арктика). Желоба и троги Баренцево-Карского шельфа (Медвежинский, Стурфьордренна, Франц-Bиктория, Святая Анна, Воронина) отвечают молодым грабенам. На шельфе морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского широко развиты ориентированные в северо-западном и меридиональном направлениях рифтогенные прогибы.

По особенностям строения и развития в четвертичном периоде в евразийской части арктического шельфа выделяются 2 сектора – западный и восточный (граница секторов проходит к востоку от архипелага Северная Земля, по жёлобу Старокадомского). Более глубоководный западный сектор (Баренцево и Карское моря) с контрастным рельефом отличался активной неотектоникой; он подвергался активному воздействию неоплейстоценовых ледниковых покровов (установлены затопленные краевые морены оледенений). В пределах мелководного восточного сектора (моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) с выровненным рельефом новейшие тектонические движения проявились мало; следы ледникового воздействия отсутствуют. В обоих секторах в поздненеоплейстоценовое время происходило промерзание прибрежных, осушенных при понижении уровня моря участков шельфа, что сопровождалось формированием подземных льдов. В процессе последующего затопления шельфа наблюдалось частичное таяние подземных льдов (их фрагменты вскрыты буровыми скважинами в морях Баренцевом, Карском, Лаптевых; предполагаются в западной части Восточно-Сибирского моря). Остров Гренландия, море Баффина Северного Ледовитого океана (заморская территория Дании).

Остров Гренландия, море Баффина Северного Ледовитого океана (заморская территория Дании).

Донные осадки

Донные осадки Северного Ледовитого океана имеют преимущественно терригенное происхождение. На мелководьях шельфа развиты главным образом галечники, песчаные и алевритовые илы. В открытой части шельфа более распространены алевритово-глинистые илы. B глубоководных океанических бассейнах хребты и относительные поднятия покрыты песчанистыми илами (мощность 400–600 м), в котловинах залегают глинистые илы (мощность 1500–2500 м). У континентальных подножий широко представлены турбидиты (мощность 1500 м). Существенную роль в осадконакоплении в Северном Ледовитом океане играет разнос песчаного и крупнообломочного материала дрейфующими льдами и айсбергами.

Климат

Характерные особенности климата определяются высокоширотным положением Северного Ледовитого океана, обусловливающим преобладание радиационного выхолаживания над поступлением тепла (см. Арктика). Важную роль в формировании климата Северного Ледовитого океана играют также тёплые Северо-Атлантическое течение и Северо-Тихоокеанское течение; привнос ими тепла в Северный Ледовитый океан составляет 60 % от переноса тепла в атмосфере (по данным М. И. Будыко). В зимние месяцы (январь – апрель) над Арктическим бассейном располагается Арктический антициклон. Циклоны из Атлантики перемещаются на север через моря Баффина и Гренландское и на восток через моря Норвежское, Баренцево и Карское; нередко проникают в приполюсный район. Летом устойчивые, но менее мощные, чем зимой, антициклоны наблюдаются в Арктическом бассейне к северу от Аляски и Чукотского моря и над Гренландией. Циклоническая деятельность развивается главным образом над северными частями Канады и Сибири, распространяясь на прилежащие районы Северного Ледовитого океана. Над Северо-Европейским бассейном в течение всего года господствует ложбина Исландского минимума, а над Гренландией – максимум атмосферного давления. Поэтому над западной частью Северо-Европейского бассейна преобладают ветры северного и северо-западного направлений, обусловливая суровый арктический климат, а в восточной части отмечаются преимущественно южные и юго-западные ветры, вследствие этого, а также под влиянием тёплого Норвежского течения климат здесь более мягкий. Через Северо-Европейский бассейн проходит большое количество глубоких циклонов, вызывающих резкие перемены погоды, обильные осадки и туманы. Осенью и в особенности зимой сильное волнение, большая влажность и низкие температуры воздуха часто приводят к сильному обледенению судов, создавая опасность для мореплавания. Ветровой режим неустойчив (средняя скорость ветра 4–6 м/с), сильные ветры (более 15 м/с) бывают редко. В прибрежных районах заметно выражен сезонный (муссонный) ход направления ветра, его скорость и число дней со штормами здесь значительно возрастают, особенно зимой. Средняя температура воздуха зимой в различных районах Северного Ледовитого океана колеблется от –2 до –40 °C (в районе Северного полюса), летом от 0 до 6 °C. Повторяемость облачности достигает 90 % летом и 50 % зимой. Атмосферные осадки выпадают в виде снега; дожди, чаще всего со снегом, бывают редко. Количество осадков в Арктическом бассейне не превышает 150, в Северо-Европейском бассейне – 250–300 мм в год. Толщина снежного покрова невелика, его распределение крайне неравномерно. Летом снежный покров почти повсеместно стаивает. Лофотенские острова, Норвежское море Северного Ледовитого океана (Норвегия).По оценкам одних исследователей, современные изменения климата заключаются в повышении температуры воздуха, сопровождаются отступанием ледников, уменьшением толщины и площади дрейфующих льдов (особенно летом). Отмечена связь этих явлений с изменениями характера атмосферной циркуляции и солнечной активности. Прогностические оценки, полученные на основе моделирования, показывают устойчивые тенденции в уменьшении ледовитости и возможное исчезновение ледяного покрова Северного Ледовитого океана летом уже к середине 21 в. По мнению другой группы учёных, изменения климата носят полициклический характер, поэтому возможно изменение тенденции и восстановление ледяного покрова до среднемноголетних значений.

Лофотенские острова, Норвежское море Северного Ледовитого океана (Норвегия).По оценкам одних исследователей, современные изменения климата заключаются в повышении температуры воздуха, сопровождаются отступанием ледников, уменьшением толщины и площади дрейфующих льдов (особенно летом). Отмечена связь этих явлений с изменениями характера атмосферной циркуляции и солнечной активности. Прогностические оценки, полученные на основе моделирования, показывают устойчивые тенденции в уменьшении ледовитости и возможное исчезновение ледяного покрова Северного Ледовитого океана летом уже к середине 21 в. По мнению другой группы учёных, изменения климата носят полициклический характер, поэтому возможно изменение тенденции и восстановление ледяного покрова до среднемноголетних значений.

Гидрологический режим

Основные особенности циркуляции вод, льдов и гидрологического режима Северного Ледовитого океана определяют: рельеф дна и конфигурация берегов, распределение островов и главных архипелагов, высокая степень изолированности Северного Ледовитого океана от других районов Мирового океана, водообмен с Тихим и Атлантическим океанами, изменения в структуре атмосферной циркуляции, материковый сток.

Шельфовые моря большей частью подвержены сильному влиянию материкового пресноводного стока, создающего положительный пресноводный баланс. Крупнейшие реки, впадающие в них: Северная Двина, Обь, Енисей, Хатанга, Лена, Колыма, Маккензи и др., приносят ежегодно около 5000 км3 пресной воды. Северный Ледовитый океан по объёму пресноводного стока рек занимает 1-е место среди океанов; условная (распределённая по всей площади) толщина слоя пресных вод составляет 35 см/год, что в 3 раза превышает этот показатель для Мирового океана. По объёму поступающих пресных вод Карское море занимает 1-е место в мире (слой 150 см/год), море Лаптевых – 2-е место (120). Арктический бассейн является источником распреснённых вод по отношению к Северо-Европейскому бассейну, а Северный Ледовитый океан в целом по отношению к Северной Атлантике. Сильно охлаждённые (с температурой ниже –1 °C) и распреснённые (солёность менее 32 ‰) воды вследствие меньшей плотности не опускаются на глубину, а вытекают из Северного Ледовитого океана в виде холодных поверхностных течений (Восточно-Гренландское течение и Лабрадорское течение) в Атлантику. Общий сток этих течений около 250 тыс. км3 в год. Восстановление балансов осуществляется потоками водо- и солеобменов через проливы. Основной приток тёплой (до 10 °C) и солёной воды (34,9–35,2 ‰) в Северный Ледовитый океан, затем в Арктический бассейн происходит через южные проливы из Атлантического океана ветвями Северо-Атлантического течения – Норвежским течением (135 тыс. км3) и течением Ирмингера, а также частично через Берингов пролив из Тихого океана водами Северо-Тихоокеанского течения, которое приносит в Северный Ледовитый океан около 30 тыс. км3 в год.

Температурный режим

В поверхностном слое подо льдом в Арктическом бассейне и морях сибирского шельфа температура воды в основном соответствует температуре замерзания при данной солёности и зависит от степени распреснённости воды в том или ином районе, она изменяется от –1,0 до –1,9 °С, причём более тёплая вода в Карском море и море Лаптевых и более холодная – в море Бофорта и центральных районах Арктического бассейна. Летом свободные ото льда районы подвергаются радиационному прогреву и температура воды возрастает; так, в прибрежных районах морей сибирского шельфа она может достигать 5 °С. В Северо-Европейском бассейне в поверхностном слое пространственное распределение температуры воды определяется зональным радиационным прогревом, распределением потоков вод из сопредельных районов и ледниковым стоком. Зимой диапазон изменения температуры воды составляет от 0 до 5–6 °С, летом от 0 до 12–13 °С, причём более тёплые воды отмечаются у побережья Скандинавии и на границе с Атлантическим океаном, а более холодные – у берегов Гренландии.

Изменение температуры воды по глубине согласуется со структурой водных масс в конкретном районе, самым ярким свойством в её распределении является наличие прослойки тёплых атлантических вод практически по всей глубоководной части Арктического бассейна и относительно тёплой прослойки вод тихоокеанского происхождения в Амеразийском суббассейне, а также устойчивая разность в температуре придонных вод в Амеразийском суббассейне и Евразийском суббассейне (около –0,4 °С и –0,8 °С соответственно). Одной из характерных особенностей гидрологического режима Северо-Европейского бассейна является существование купола холодных промежуточных и донных вод в его центральном районе.

Солёность воды

В поверхностном слое Северного Ледовитого океана минимальные значения солёности отмечаются в приустьевых областях морей Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского и составляют менее 20 ‰, здесь наблюдаются хорошо выраженные фронтальные зоны со значительными горизонтальными градиентами. В центральных районах Арктического бассейна минимальные измеренные значения солёности 30 ‰, постепенно они повышаются до нормальной океанской солёности (35 ‰) в Северо-Европейском бассейне.

Плотность воды

Пространственное распределение плотности воды в Арктическом бассейне определяется преимущественно распределением её солёности, а в Северо-Европейском бассейне – температуры. Характерной особенностью вертикального распределения плотности воды в Арктическом бассейне является ярко выраженная стратификация вод в верхнем 250-метровом слое. Выделяют 2 типа стратификации – с одним и двумя максимумами в вертикальном распределении плотности воды. Первый тип существует на всей площади Арктического бассейна, он формируется на нижней границе достаточно тонкого (25–50 м) поверхностного перемешанного по вертикали квазиоднородного слоя вод, второй – наблюдается преимущественно в районе Канадской котловины в Амеразийском суббассейне и расположен на глубинах около 200 м на вертикальных разделах, между водными массами различного происхождения. Наличие таких слоёв скачка плотности затрудняет вертикальное перемешивание вод и препятствует, в частности, вертикальному распространению тепла глубинных атлантических вод в вышележащие слои и к поверхности. Это явление уменьшает влияние тепла атлантических вод на таяние ледяного покрова океана. В Северо-Европейском бассейне доминирующим является слой скачка плотности на нижней границе сезонного пикноклина. Величина плотности воды в поверхностных слоях Северо-Европейского бассейна выше, чем в Арктическом бассейне, и составляет зимой 1028,00 и 1024,00 кг/м3 соответственно, а в приустьевых районах Карского моря снижается до 1016,00 кг/м3 (летом 1027,50, 1022,00 и 1010,00 кг/м3 соответственно), в придонном слое повсеместно и круглый год значения плотности приближаются к 1028,10 кг/м3. В районах арктических островов в период ледообразования в результате выделения из воды солей могут образовываться воды очень высокой солёности и плотности, являющиеся источником, подпитывающим донные воды.

Ледовый режим

Почти все моря Северного Ледовитого океана (кроме Норвежского) имеют сезонный ледяной покров, а некоторые части морей бывают покрыты льдом в течение всего года. Среднемноголетняя площадь морского льда в конце зимы (март – апрель) может составлять до 11,4 млн км2, а в конце летнего гидрологического сезона, в сентябре, – около 7 млн км2. В течение последних двух десятилетий площадь, занимаемая льдами, уменьшается (преимущественно в летний сезон), в 2007 г. и в 2012 г., который считают рекордным, площадь, занятая льдом в сентябре, была менее 4 млн км2.

Районы Северного Ледовитого океана, освобождающиеся летом ото льда, зимой покрыты в основном однолетними льдами, достигающими на ровных участках толщины 2 м. В прибрежных районах некоторых арктических морей образуется припай (прикреплённый к берегу неподвижный лёд). Он может простираться на расстояние от нескольких метров до нескольких сотен километров от берега. Остальная часть Северного Ледовитого океана (в основном Арктический бассейн) покрыта дрейфующими многолетними льдами, толщина которых на ровных участках может достигать 4,5 м. Размеры отдельных льдин изменяются в поперечнике от 2 м до 10 км. В результате неравномерного дрейфа льда в ледяном покрове возникают зоны сжатий, образуются разломы и торосы. В зонах торошения толщина ледяного покрова может быть значительно выше, чем ровного льда. Высота надводной части торосов колеблется от 2 до 3,5 м, достигая на кромке припая 12 м. Общий объём льда в Северном Ледовитом океане в зимнее время составляет до 28 тыс. км3, а в конце лета – 16 тыс. км3. В ряде районов Северного Ледовитого океана встречаются айсберги, которые существенно меньше антарктических, особенно много их в море Баффина. В Арктическом бассейне дрейфуют т. н. ледяные острова, образующиеся из шельфовых ледников Канадского Арктического архипелага; их толщина достигает 30–35 м, на ледяных островах организовывались научные дрейфующие станции «Северный полюс». Наличие льдов существенно затрудняет мореплавание по Северному морскому пути и Северо-Западному проходу.

Течения

Циркуляция поверхностных вод и льдов в Северном Ледовитом океане определяется в основном ветром, оказывающим также существенное влияние и на водообмен Северного Ледовитого океана с Тихим и Атлантическим океанами. Главными элементами крупномасштабной структуры поверхностной циркуляции вод являются в Арктическом бассейне антициклональный круговорот над Канадской котловиной со средними скоростями 2–5 см/с и Трансарктическое течение, пересекающее Арктический бассейн в направлении от Чукотского моря до пролива Фрама, а в Северо-Европейском бассейне – циркуляция циклонического характера со скоростями 10–20 см/с, структурными элементами этой крупномасштабной циркуляции являются холодное Восточно-Гренландское течение, идущее на юг вдоль восточного побережья Гренландии, и тёплое Норвежское течение с его ответвлениями.

Пространственная неоднородность и высокая гидростатическая изолированность промежуточных (преимущественно тихоокеанских) вод в Арктическом бассейне обусловливают существование подповерхностных мезомасштабных неоднородностей в поле течений, имеющих, как предполагается, вихревую структуру, что является наиболее яркой особенностью динамики вод Арктического бассейна. Скорости течений в этих вихревых образованиях могут превышать 60 см/с.

Водные массы

Основными водными массами Северного Ледовитого океана являются поверхностные, промежуточные, глубинные и донные. В Арктическом бассейне 95 % объёма занимают малоизменённые промежуточные водные массы (в том числе тихоокеанские, имеющие различные характеристики летом и зимой), тёплые глубинные – из Атлантического океана и донные – из Норвежского моря. В Северо-Европейском бассейне свыше 80 % объёма составляют воды местного образования: холодные промежуточные и донные (самые холодные, до –1,3 °C, и самые плотные среди донных вод Мирового океана), тёплые атлантические воды Норвежского течения и его ветвей занимают не более 8 % объёма. В морях Карском, Лаптевых и Восточно-Сибирском постоянно присутствуют сильно распреснённые воды речного происхождения, которые, смешиваясь с морскими, образуют поверхностные воды арктических морей. Ареал речных вод в Карском море может занимать до ⅓ его площади. На границе ареала формируется фронтальная зона, характеризующаяся существенными горизонтальными градиентами термохалинных характеристик.

Приливы и волнение

Приливные колебания уровня вод и приливо-отливные течения в Северном Ледовитом океане преимущественно правильные полусуточные. Величина прилива в Арктическом бассейне 0,5–0,6 м; в Северо-Европейском бассейне в среднем около 1 м, по районам сильно различается: наибольшая величина прилива у берегов Гренландии и Шпицбергена 1,5 м, Скандинавии около 3 м, в узких проливах вдоль южного берега Баренцева моря до 5 м; максимальные приливные колебания уровня наблюдаются: в Иокангской губе Баренцева моря до 6,1 м, в проливе Горло Белого моря до 7 м, в его Мезенской губе до 10 м. Приливы у берегов Северной Америки 0,2–0,4 м, между Гренландией и о. Элсмир 2–4 м, в Канадском Арктическом бассейне, в море Баффина 2–7 м. Приливные течения выражены в районах значительных колебаний уровня и могут достигать 2 м/с (пролив Горло Белого моря).

Наряду с приливами, в мелководных арктических морях отмечаются ветровые сгонно-нагонные колебания уровня воды, в некоторых районах, особенно вдоль материкового побережья, они превышают приливные, составляя 1–2 м.

Волнение в Северном Ледовитом океане зависит не только от ветрового режима, но и от ледовых условий: чем больше акватория освобождается ото льда, тем лучшие условия создаются для развития волнения, например, в Северо-Европейском бассейне. В арктических морях в зимнее время волнение практически отсутствует, а значительного развития оно достигает в летний и особенно в осенний период, когда наблюдается наибольшее очищение ото льда, а атмосферные процессы характеризуются интенсивной циклонической деятельностью, сопровождающейся сильными ветрами. Кроме ветровых волн, наблюдаются и волны зыби, которые, трансформируясь у берегов, формируют мощный накат. Опасность ветрового волнения при наличии льдов вызывает возвратно-поступательное движение льдин и в прибрежной зоне может приводить к разрушению берегов и инженерных сооружений – причалов и пр. При современном уменьшении площади морских льдов и увеличении площади акваторий с разреженными льдами волнение может представлять существенную опасность при операциях на шельфе и навигации. В арктических морях высота ветровых волн может достигать 7–8 м, а длина – 120–160 м. Повторяемость волн выше 3 м сравнительно невысока и составляет до 10 %. Наибольших значений ветровые волны достигают в незамерзающих районах Северо-Европейского бассейна, повторяемость волн высотой 5–10 м осенью и зимой составляет 15–20 %, летом интенсивность волнения заметно уменьшается.

Флора и фауна

Флора и фауна Северного Ледовитого океана по богатству и разнообразию резко различается в тёплых и холодных водах, состоит из более чем 3000 видов, включающих практически все известные виды, населяющие воды Мирового океана, качественное разнообразие жизни снижается с запада на восток от Баренцева моря к Чукотскому морю, а в целом плотность биомассы от Атлантики к полюсу уменьшается в 5–10 раз. Донные водоросли, в том числе имеющие промысловое значение (ламинариевые, фукусы и др.), в больших количествах распространены в районах влияния тёплых вод у берегов Исландии, Норвегии, Кольского полуострова и в Белом море. В холодных водах Арктического бассейна флора значительно беднее, т. к. льды препятствуют развитию жизни в литорали. Однако во всём Северном Ледовитом океане интенсивно развивается фитопланктон (в основном диатомовые), в том числе и среди льдов центральной части Арктики.  Белые медведи. Земля Франца-Иосифа, Баренцево море Северного Ледовитого океана (Архангельская область, Россия).Животный мир более разнообразен в Северо-Европейском бассейне, где представлено свыше 2000 видов животных, включая китов (полосатик и ныне почти истреблённый гренландский), и большое число видов рыб – сельдь, треска, морской окунь, пикша и др. В Арктическом бассейне среди млекопитающих преобладают криофилы – белый медведь, морж, тюлень, а также нарвал, белуха и др. Видовой состав рыб включает около 150 видов морских и пресноводных (преобладают полярная треска, навага, сайка и в устьях рек – лососёвые и сиговые). Эндемизм Северного Ледовитого океана относительно невелик, обусловлен своеобразием его характеристик и представлен 36 родами (3 % всей фауны и флоры) и 540 видами (18 %).

Белые медведи. Земля Франца-Иосифа, Баренцево море Северного Ледовитого океана (Архангельская область, Россия).Животный мир более разнообразен в Северо-Европейском бассейне, где представлено свыше 2000 видов животных, включая китов (полосатик и ныне почти истреблённый гренландский), и большое число видов рыб – сельдь, треска, морской окунь, пикша и др. В Арктическом бассейне среди млекопитающих преобладают криофилы – белый медведь, морж, тюлень, а также нарвал, белуха и др. Видовой состав рыб включает около 150 видов морских и пресноводных (преобладают полярная треска, навага, сайка и в устьях рек – лососёвые и сиговые). Эндемизм Северного Ледовитого океана относительно невелик, обусловлен своеобразием его характеристик и представлен 36 родами (3 % всей фауны и флоры) и 540 видами (18 %).

Хозяйственное использование

Транспорт

Транспортное значение Северного Ледовитого океана постоянно увеличивается. Перевозки осуществляются в основном Россией по Северному морскому пути, США и Канадой по Северо-Западному проходу. Судоходные линии на Гренландию, Исландию, север Скандинавии и Шпицберген, как правило, в летний период не зависят от ледовых условий.  Судоходство в Баренцевом море Северного Ледовитого океана (Россия).Важнейшие порты РФ – незамерзающий порт Мурманск (Баренцево море), Кандалакша, Беломорск, Архангельск (Белое море), Диксон (Карское море), Тикси (море Лаптевых), Певек (Восточно-Сибирское море); крупнейшие зарубежные порты – Тромсё и Тронхейм (Норвежское море), Черчилл (Гудзонов залив). Воздушное пространство над Северным Ледовитым океаном пересекают трассы из Западной Европы к западным берегам США (через Гренландию и Канаду).

Судоходство в Баренцевом море Северного Ледовитого океана (Россия).Важнейшие порты РФ – незамерзающий порт Мурманск (Баренцево море), Кандалакша, Беломорск, Архангельск (Белое море), Диксон (Карское море), Тикси (море Лаптевых), Певек (Восточно-Сибирское море); крупнейшие зарубежные порты – Тромсё и Тронхейм (Норвежское море), Черчилл (Гудзонов залив). Воздушное пространство над Северным Ледовитым океаном пересекают трассы из Западной Европы к западным берегам США (через Гренландию и Канаду).

Рыболовство

Моря Северо-Европейского бассейна и море Баффина являются традиционными районами рыболовства и зверобойного промысла. В Баренцевом море, у берегов Исландии и в море Баффина ежегодно вылавливается свыше 12 млн т сельди, трески, палтуса, морского окуня и других видов рыб. В других районах рыболовство, как и зверобойный промысел, осуществляется исключительно в целях удовлетворения потребностей местного населения. Зверобойный промысел остаётся основным источником существования коренного приморского населения севера Гренландии, Канады и Аляски.

Минеральные ресурсы

В недрах Северного Ледовитого океана заключены огромные запасы нефти и природного горючего газа. В пределы шельфовых морей продолжаются крупные нефтегазоносные провинции и бассейны, в их числе: Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, частично расположенная на шельфе Карского моря (Россия), Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, прослеживающаяся на шельфе Баренцева моря (Россия), Северные Арктические нефтегазоносные бассейны Канады, включающие 2 бассейна – Бофорта и Cвердруп, нефтегазоносный бассейн Северного склона Аляски (США). В акватории российского и норвежского секторов Баренцева моря и в северной части Карского моря выделяется Баренцево-Северо-Карская нефтегазоносная провинция. Активная добыча нефти и природного газа идёт на шельфе Норвежского моря (Норвегия).

Добыча нефти Приразломного месторождения (Баренцево море, Россия). Ледостойкая нефтяная платформа «Приразломная».Перспективно нефтегазоносны осадочные бассейны, приуроченные к зонам перехода континент – океан по периметру океана, а также шельфы морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. Самое крупное нефтяное месторождение – Прадхо-Бей (в заливе Прадхо моря Бофорта). На мелководье Новосибирских о-вов (моря Лаптевых и Bосточно-Сибирское) известны россыпные месторождения касситерита. Морские россыпи золота известны у побережья штата Аляска (США), Чукотского п-ова, архипелага Северная Земля, п-ова Таймыр (Россия). На шельфах всех морей океана – проявления и мелкие месторождения железомарганцевых конкреций. В прибрежной части арктических морей практически неограниченные запасы строительных песков и галечников.

Добыча нефти Приразломного месторождения (Баренцево море, Россия). Ледостойкая нефтяная платформа «Приразломная».Перспективно нефтегазоносны осадочные бассейны, приуроченные к зонам перехода континент – океан по периметру океана, а также шельфы морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. Самое крупное нефтяное месторождение – Прадхо-Бей (в заливе Прадхо моря Бофорта). На мелководье Новосибирских о-вов (моря Лаптевых и Bосточно-Сибирское) известны россыпные месторождения касситерита. Морские россыпи золота известны у побережья штата Аляска (США), Чукотского п-ова, архипелага Северная Земля, п-ова Таймыр (Россия). На шельфах всех морей океана – проявления и мелкие месторождения железомарганцевых конкреций. В прибрежной части арктических морей практически неограниченные запасы строительных песков и галечников.

Историю исследования Северного Ледовитого океана см. в статьях Арктика, Северный морской путь, Северо-Западный проход, Северный полюс.