Северная Америка

Се́верная Аме́рика, материк в Западном полушарии, 3-й по площади (после Евразии и Африки), с Южной Америкой образует часть света Америка.

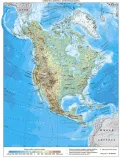

Северная Америка. Физическая карта.

Северная Америка. Физическая карта.

Общие сведения

Протяжённость Северной Америки с севера на юг 7326 км, с запада на восток – около 4700 км. Площадь около 22,5 млн км2, с островами 24,7 млн км2. Население стран Северной Америки с островными территориями около 595 млн человек (2021). Границу с Южной Америкой проводят по Панамскому перешейку, пересечённому Панамским каналом. К Северной Америке иногда относят территорию материка до перешейка Теуантепек, не включая в неё Центральную Америку. На западе отделена от Евразии Беринговым проливом Крайние точки: на севере – мыс Мерчисон (71°50′ с. ш.), на западе – мыс Принца Уэльского (168°05′ з. д.), на востоке – мыс Сент-Чарльз (55°40′ з. д.), на юге – мыс Марьято (7°12′ с. ш.).

Мексиканский залив (штат Флорида, США).Берега Северной Америки омываются на западе Тихим океаном с заливами Аляска и Калифорнийский, Беринговым морем, на востоке и юго-востоке – Атлантическим океаном с заливами Мексиканский и Святого Лаврентия, морями Лабрадор и Карибское, на севере – Северным Ледовитым океаном с Гудзоновым заливом, морями Бофорта и Баффина. Наиболее изрезаны гористые берега Северного Ледовитого океана в восточной части Канадского Арктического архипелага, Тихого океана – на побережье Канады и Южной Аляски (с фьордами). К югу от границы США и Канады до п-ова Калифорния расчленение прибрежной суши Тихого океана слабее, преобладают берега абразионно-бухтового типа. На атлантическом побережье, в северо-восточной части, берега ровные абразионные и бухтовые (залив Святого Лаврентия), а также тектонические и эрозионно-тектонические с многочисленными шхерами (п-ов Новая Шотландия и др.). Южнее 43° с. ш. – аккумулятивные и лагунные берега с дельтами рек. На юге п-ова Флорида – коралловые и мангровые типы берегов.

Мексиканский залив (штат Флорида, США).Берега Северной Америки омываются на западе Тихим океаном с заливами Аляска и Калифорнийский, Беринговым морем, на востоке и юго-востоке – Атлантическим океаном с заливами Мексиканский и Святого Лаврентия, морями Лабрадор и Карибское, на севере – Северным Ледовитым океаном с Гудзоновым заливом, морями Бофорта и Баффина. Наиболее изрезаны гористые берега Северного Ледовитого океана в восточной части Канадского Арктического архипелага, Тихого океана – на побережье Канады и Южной Аляски (с фьордами). К югу от границы США и Канады до п-ова Калифорния расчленение прибрежной суши Тихого океана слабее, преобладают берега абразионно-бухтового типа. На атлантическом побережье, в северо-восточной части, берега ровные абразионные и бухтовые (залив Святого Лаврентия), а также тектонические и эрозионно-тектонические с многочисленными шхерами (п-ов Новая Шотландия и др.). Южнее 43° с. ш. – аккумулятивные и лагунные берега с дельтами рек. На юге п-ова Флорида – коралловые и мангровые типы берегов.

Горы Торнгат, полуостров Лабрадор (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада).Крупнейшие острова Северной Америки: Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, о-ва Вест-Индии (Большие Антильские, Малые Антильские, Багамские, Кайкос, Теркс), Алеутские острова, архипелаг Александра, о-ва Хайда-Гуай (бывшие о-ва Королевы Шарлотты), о. Ванкувер, о. Ньюфаундленд и др. Крупные полуострова: на севере – Бутия, Мелвилл, на восточном побережье – Лабрадор, Флорида, Юкатан, на западном – Сьюард, Аляска, Калифорния.

Горы Торнгат, полуостров Лабрадор (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада).Крупнейшие острова Северной Америки: Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, о-ва Вест-Индии (Большие Антильские, Малые Антильские, Багамские, Кайкос, Теркс), Алеутские острова, архипелаг Александра, о-ва Хайда-Гуай (бывшие о-ва Королевы Шарлотты), о. Ванкувер, о. Ньюфаундленд и др. Крупные полуострова: на севере – Бутия, Мелвилл, на восточном побережье – Лабрадор, Флорида, Юкатан, на западном – Сьюард, Аляска, Калифорния.

Байю в дельте реки Миссисипи (штат Луизиана, США).К Северной Америке относятся: крупнейшие в мире о. Гренландия и Канадский Арктический архипелаг; 3-я по длине на Земле речная система – Миссисипи с Миссури; 2-е в мире по площади – Верхнее озеро; самая протяжённая в мире – Мамонтова пещера.

Байю в дельте реки Миссисипи (штат Луизиана, США).К Северной Америке относятся: крупнейшие в мире о. Гренландия и Канадский Арктический архипелаг; 3-я по длине на Земле речная система – Миссисипи с Миссури; 2-е в мире по площади – Верхнее озеро; самая протяжённая в мире – Мамонтова пещера.

Рельеф Северной Америки асимметричен: на западе протягиваются Кордильеры Северной Америки (высота до 6193 м, гора Денали – высшая точка материка), на востоке расположены обширные равнины и невысокие горы, на севере и северо-востоке – денудационные плато и плоскогорья. Ландшафты необычайно разнообразны. По типам природных ландшафтов различают физико-географические регионы: равнинный Внекордильерский Восток и горный Кордильерский 3апад. Северная Америка располагается в арктическом, субарктическом, умеренном, субтропическом, тропическом и субэкваториальном географических поясах.

Степь близ национального парка Бэдлендс (штат Южная Дакота, США).

Степь близ национального парка Бэдлендс (штат Южная Дакота, США).

Государства

В пределах Северной Америки и на прилегающих островах находятся 23 государства и ряд владений Великобритании, Дании, Нидерландов, Франции, США.

Северная Америка. Политическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 января 2023 г.Независимые государства:

Северная Америка. Политическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 января 2023 г.Независимые государства:

Антигуа и Барбуда

Багамские Острова

Барбадос

Белиз

Гаити

Гватемала

Гондурас

Гренада

Доминика

Доминиканская Республика

Канада

Коста-Рика

Куба

Мексика

Никарагуа

Панама

Сальвадор

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

США

Тринидад и Тобаго

Ямайка

Зависимые территории:

Американские Виргинские Острова

Ангилья

Аруба

Бермудские Острова

Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

Британские Виргинские Острова

Гваделупа

Гренландия

Кайман Острова

Кюрасао

Мартиника

Монтсеррат

Пуэрто-Рико

Сен-Бартельми

Сен-Мартен

Сен-Пьер и Микелон

Синт-Мартен

Теркс и Кайкос

Разделы статьи

Северная Америка. Геологическое строение

Северная Америка. Полезные ископаемые

Северная Америка. Внутренние воды

Северная Америка. Растительность

Северная Америка. Животный мир

Северная Америка. Состояние и охрана окружающей среды

Северная Америка. История географических открытий и исследований

Северная Америка. История Северной Америки до начала 16 в.