Молдавия

Молда́вия (Moldova), Республика Молдова (Republica Moldova).

Общие сведения

Государство в южной части Восточной Европы, в центре Северо-Западного Причерноморья.

Граничит на западе с Румынией (протяжённость границы 684 км), на севере, востоке и юге – с Украиной (1222 км). Общая протяжённость сухопутных границ 1906 км (2022). Выхода к морю не имеет. Площадь 33,8 тыс. км2 (2022), из них правительство Республики Молдова (далее – РМ) де-факто контролирует 30,3 тыс. км2, а самопровозглашённая Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) – 3,5 тыс. км2. Численность населения 3997,1 тыс. человек (на начало 2021; 4008 тыс. в 2019), в том числе 3531,3 тыс. в РМ (из которых 2597,1 тыс. – с обычным местом жительства внутри страны, остальные вовлечены в миграции; 3542,8 тыс. в 2019) и 465,8 тыс. человек (465,2 тыс. в 2019) в ПМР. Столица – Кишинёв. Согласно Конституции Республики Молдова, государственным языком является румынский. Русский язык де-факто остаётся языком межнационального общения. В Гагаузской автономии, в соответствии с законом о её особом правовом статусе, в качестве официальных языков, помимо румынского, используются также гагаузский и русский. В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республике, согласно её конституции, статус официальных имеют три идиома: язык, обозначенный лингвонимом «молдавский язык», а также русский и украинский языки. Денежная единица – молдавский лей, в Приднестровье – приднестровский рубль.

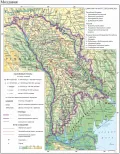

Молдавия. Общегеографическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.Административно-территориальное деление Молдавии осложнено неурегулированностью приднестровского конфликта. Официально выделяются 32 района центрального подчинения, 13 муниципиев (в том числе 3 республиканского и 10 регионального подчинения), а также 2 автономных региона: Гагаузия (автономное территориальное образование Гагаузия) и Приднестровье (административно-территориальные единицы левобережья Днестра, которым могут быть предоставлены специальные формы и особые условия автономии).

Молдавия. Общегеографическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.Административно-территориальное деление Молдавии осложнено неурегулированностью приднестровского конфликта. Официально выделяются 32 района центрального подчинения, 13 муниципиев (в том числе 3 республиканского и 10 регионального подчинения), а также 2 автономных региона: Гагаузия (автономное территориальное образование Гагаузия) и Приднестровье (административно-территориальные единицы левобережья Днестра, которым могут быть предоставлены специальные формы и особые условия автономии).

Фактически (таблица) в составе РМ 32 района центрального подчинения, 2 муниципия центрального подчинения – Кишинёв (с особым статусом) и Бельцы, 7 муниципиев регионального подчинения (Единцы, Кагул, Оргеев, Сороки, Страшены, Унгены, Хынчешты), а также Гагаузская автономия [включает 3 района и 2 муниципия регионального подчинения – Комрат (столица) и Чадыр-Лунга]. В составе ПМР 5 районов и 4 города республиканского подчинения [Тирасполь (столица), Бендеры, Дубоссары и Рыбница].

Административно-территориальное деление Молдавии (2019)

Административно-территориальная единица (район, муниципий) | Площадь (км2) | Население (тыс. человек) | Административный центр |

Республика Молдова | |||

Кишинёвский муниципий | 571,6 | 832,9 | Кишинёв |

Бельцкий муниципий | 78,0 | 151,8 | Бельцы |

Бессарабский район | 294,5 | 28,0 | Бессарабка |

Бричанский район | 814,4 | 71,4 | Бричаны |

Глодянский район | 754,2 | 58,7 | Глодяны |

Дондюшанский район | 644,1 | 41,7 | Дондюшаны |

Дрокиевский район | 999,9 | 85,5 | |

Дубоссарский район | 309,2 | 35,0 | Кочиеры |

Единецкий муниципий и район | 932,9 | 79,2 | Единцы |

Кагульский муниципий и район | 1545,3 | 124,1 | Кагул |

Каларашский район | 753,6 | 76,6 | Калараш |

Кантемирский район | 867,9 | 61,3 | Кантемир |

Каушанский район | 1185,2 | 89,4 | Каушаны |

Криулянский район | 688,0 | 73,4 | Криуляны |

Леовский район | 764,7 | 52,0 | Леово |

Ниспоренский район | 629,0 | 64,8 | Ниспорены |

Новоаненский район | 887,6 | 83,0 | Новые Анены |

Окницкий район | 597,5 | 52,9 | Окница |

Оргеевский муниципий и район | 1228,3 | 124,0 | Оргеев |

Резинский район | 621,8 | 49,9 | Резина |

Рышканский район | 936,0 | 66,5 | Рышканы |

Сорокский муниципий и район | 1043,0 | 99,4 | Сороки |

Страшенский муниципий и район | 729,1 | 92,1 | Страшены |

Сынжерейский район | 1033,7 | 91,4 | Сынжерей |

Тараклийский район | 673,8 | 43,2 | Тараклия |

Теленештский район | 848,6 | 71,0 | Теленешты |

Унгенский муниципий и район | 1082,6 | 116,7 | Унгены |

Фалештский район | 1072,6 | 90,3 | Фалешты |

Флорештский район | 1108,2 | 85,6 | Флорешты |

Хынчештский муниципий и район | 1472,1 | 118,6 | Хынчешты |

Чимишлийский район | 923,7 | 58,6 | Чимишлия |

Шолданештский район | 598,4 | 40,9 | Шолданешты |

Штефан-Водский район | 998,4 | 69,4 | Штефан-Водэ |

Яловенский район | 783,5 | 101,8 | Яловены |

Гагаузия, в том числе | |||

Вулканештский район | 332,7 | 25,9 | |

Комратский муниципий и район | 854,3 | 70,5 | Комрат |

Чадыр-Лунгский муниципий и район | 661,5 | 65,3 | Чадыр-Лунга |

Приднестровская Молдавская Республика | |||

Тирасполь | 93,4 | 137,0 | Тирасполь |

Бендеры | 70,0 | 89,3 | Бендеры |

Григориопольский район | 822,2 | 38,7 | Григориополь |

Дубоссары и Дубоссарский район | 365,8 | 30,5 | Дубоссары |

Каменский район | 434,5 | 19,7 | Каменка |

Рыбница и Рыбницкий район | 874,9 | 67,7 | Рыбница |

Слободзейский район | 873,2 | 82,3 | Слободзея |

Молдавия является членом многих международных организаций и объединений: Содружества Независимых Государств (СНГ; 1991; в 1994 ратифицировала Соглашение о создании и Устав; с 2011 присоединилась к созданной в рамках организации Зоне свободной торговли), Организации Объединённых Наций (ООН; 1945 – как часть СССР, с 1992 самостоятельно, тогда же ЮНЕСКО, ВОЗ и других подразделений), Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС; с 1992; с 1997 – также Черноморского банка торговли и развития, созданного в рамках организации), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ; 1992), Совета Европы (СЕ; 1995), Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ; 1997), Содружества демократического выбора (2005). Страна имеет членство в ряде крупнейших международных финансовых и коммерческих организаций: Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР; 1992); Международного валютного фонда (МВФ; 1992); подразделений Группы Всемирного банка – Международного банка реконструкции и развития (МБРР; 1992), Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ; 1993), Международной ассоциации развития (МАР; 1994), Международной финансовой корпорации (МФК; 1995), Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС; 2011); Всемирной торговой организации (ВТО; 2001). В то же время участвует в коллаборации, направленной на интеграцию с Европейским союзом (ЕС): член «Ассоциированного трио» (2021), кандидат в члены ЕС (2022). Участвует в программе «Партнёрство во имя мира» (1994) и Совете евро-атлантического партнёрства (1997), проводимых под эгидой Организации Североатлантического договора (НАТО). Вместе с тем нейтральный статус государства закреплён в Конституции.

Государственный строй

Органы власти

Республика Молдова – унитарное демократическое государство. Форма правления – парламентская республика. Основным законом страны является Конституция, принятая в 1994 г., имеющая высшую юридическую силу на территории государства.

Глава государства – президент, который также является главнокомандующим вооружёнными силами. Избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием сроком на 4 года (с правом однократного повторного переизбрания). Президентом может быть избран гражданин Республики Молдова, достигший возраста 40 лет, проживавший или проживающий на территории Республики не менее 10 лет и владеющий государственным языком. Президент является гарантом суверенитета, национальной независимости и территориальной целостности государства. В рамках своих полномочий президент заключает от имени республики международные договоры; назначает на государственные должности; решает вопросы гражданства Республики Молдова и предоставления политического убежища; издаёт обязательные для исполнения на всей территории государства указы; осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией страны.

Высший орган законодательной власти – парламент, который состоит из 101 депутата. Депутаты парламента избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании. Срок полномочий парламента – 4 года (может быть продлён в случае войны или катастрофы). Парламент утверждает основные направления внутренней и внешней политики государства; принимает законы, постановления и резолюции; назначает референдумы; ратифицирует, денонсирует, приостанавливает действие и аннулирует международные договоры, заключённые Республикой Молдова; объявляет чрезвычайное, осадное и военное положение; осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией и законами.

Для организации деятельности парламента и образования рабочих органов депутаты парламента создают парламентские фракции, состоящие не менее чем из 5 депутатов, избранных по спискам от конкурентов на выборах, а также одну-единственную парламентскую фракцию в таком же количественном составе из числа депутатов, избранных по спискам от конкурентов на выборах, не набравших необходимого числа для создания парламентской фракции, и из числа независимых и/или неприсоединившихся депутатов. Парламентские фракции имеют право вносить предложения по повестке дня заседаний парламента и Постоянного бюро; по образованию специальных, следственных и иных комиссий парламента; инициировать парламентские слушания и т. д.

Постоянное бюро – рабочий орган парламента, который формируется с учётом пропорционального представительства фракций в парламенте. В его состав входят по должности председатель парламента и его заместители. Численный и персональный состав Постоянного бюро определяется постановлением парламента по предложению парламентских фракций. В состав парламента также входят постоянные комиссии, создаваемые на весь срок созыва парламента для осуществления им своих функций. Количество комиссий, их наименование, численный и номинальный состав определяются парламентом по предложению Постоянного бюро.

Высший орган исполнительной власти – правительство Республики Молдова, которое состоит из премьер-министра (осуществляет руководство деятельностью правительства), первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства, определяемых законом. Кандидатуру на должность премьер-министра выдвигает президент после консультаций с парламентскими фракциями. На основании вотума доверия программе деятельности и всему составу правительства, выраженного парламентом, президент формирует правительство, которое осуществляет свои полномочия до признания действительными выборов нового парламента.

В соответствии с программой деятельности, одобренной парламентом, правительство обеспечивает проведение внутренней и внешней политики республики, осуществляет общее руководство органами публичной власти. Центральными отраслевыми органами исполнительной власти являются министерства, которые проводят в жизнь политику правительства, его постановления и распоряжения, осуществляют руководство вверенными им областями и несут ответственность за свою деятельность. Также в целях осуществления руководства, координации и контроля в области организации экономики и других областях, не находящихся непосредственно в ведении министерств, могут создаваться и другие органы власти.

Судебная система состоит из Высшей судебной палаты, апелляционных палат и судов. Для отдельных категорий дел могут создаваться специализированные суды. Создание чрезвычайных судов запрещено.

Политические партии

Молдавия является республикой с многопартийной системой и пропорциональной (в 2017–2019 смешанной) избирательной системой. На ноябрь 2023 г. в стране официально зарегистрированы 60 партий, имеющих право участвовать в выборах.

После выборов 2019 г. политический кризис привёл к роспуску парламента и досрочным выборам, которые прошли 11 июля 2021 г. В выборах участвовали 22 партии и один независимый кандидат. В состав парламента вошли три партии: либеральная проевропейская партия «Действие и солидарность» (рум. Partidul Acțiune și Solidaritate) президента М. Санду получила 63 места, обеспечив себе большинство (52,80 % от числа проголосовавших); крупнейшей оппозиционной фракцией (32 места) стал Блок коммунистов и социалистов (рум. Blocul Comuniștilor și Socialiștilor) – политическая коалиция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), созданный в мае 2021 г.; популистская и пророссийская Политическая партия «Шор» (ППШ; рум. Partidul Politic «Șor») получила 6 мандатов.

19 июня 2023 г. Конституционный суд Республики Молдова признал ППШ неконституционной и постановил, что партия «Шор» должна считаться распущенной, депутаты от «Шор» сохраняют свои мандаты, но становятся независимыми депутатами, не имея права вступать в другие партии. В июле парламент Молдовы утвердил для членов партии запрет на участие в выборах, однако в октябре запрет был отменён Конституционным судом.

Средства массовой информации

Ведущие печатные издания страны (на молдавском языке): Moldova Suverană (с 1924 под названием «Плугарул рошу» (Plugarul Roșu), с 1930 «Молдова сочиалистэ» (Moldova Socialistă), с 1991 современное название, Timpul (издаётся с 2001).

Радиовещание с 1928 г., телевещание с мая 1958 г. (открыт Кишинёвский телецентр). Крупнейшая общенациональная радиостанция – Radio Moldova (вещание с 1939). Первым общенациональным молдавским каналом является общественный канал Moldova 1.

В 1931–1940 гг. главным источником новостей из Молдавской АССР являлась молдавская секция РАТАУ (Радиотелеграфное агентство Украины). В 1940 г. создано АТЕМ (Аженция телеграфикэ молдовеняскэ), которое до 1990 г. было ведущим информационным агентством страны. С 1990 г. главное информационное агентство Молдавии – MOLPRES (с 2002 – имеет статус государственного).

Доступ к Интернету имеют 76,1 % населения страны (2022).

Достопримечательности

Природные достопримечательности

Основные природные достопримечательности Молдавии – ущелье Буздужаны (долина реки Раковэц), известняковые холмы-останцы и гряды Толтры (на границе с Украиной), пещера имени Эмила Раковицэ (Emil Racoviță, Золушка; на границе с Украиной).

Северная часть Молдавии расположена в лесостепной зоне, южная – в степной. Растительный покров на большей части территории сильно изменён. В Кодрах находится один из крупнейших в Молдавии Лозово-Каприяновский лесной массив, а в пойме реки Прут – самая старая дубрава Молдавии. Наиболее крупные охраняемые территории – заповедники Кодры, Плаюл-Фагулуй (буквально – Буковый Край), Нижний Прут, Господский Лес, Ягорлык; Цаулский парк. В 2013 г. на территории Молдовы создан Оргеевский национальный парк. Много памятников природы – ботанических (например, Хынчештский лес), геологических и палеонтологических.

Культурные достопримечательности

К античному времени относятся городища гетов, в том числе с несколькими линиями укреплений. Среди них – памятники между сёлами Требужены и Бутучены (гетские поселения входят в состав культурно-природного заповедника «Старый Орхей»), близ сёл Сахарна и Рудь. Сохранившиеся участки т. н. Нижнего Траянова вала протянулись между реками Прут (близ села Вадул-луй-Исак) и Ялпуг (близ г. Вулканешты), т. н. Верхнего Траянова вала – между реками Прут (близ г. Леова) и Днестр (близ г. Бендеры).

На берегах реки Днестр сохранились скальные монастыри и церкви 11–15 вв. (по некоторым исследованиям, основывались с 9 в.): Цыповский (Городищенский) Свято-Успенский монастырь близ села Цыпова (основан в 11–12 вв., возобновлялся в 14–15 и 16–18 вв.), церковь Благовещения Пресвятой Богородицы близ Сахарнянского Свято-Троицкого монастыря (12–15 вв., обновлена в 1776 и 1900), церковь Воздвижения Креста Господня в скиту Жабского Свято-Вознесенского монастыря (предположительно 13–14 вв., возобновлена в 17 в. и в 1851–1853).

На территории культурно-природного заповедника «Старый Орхей» сохранились руины построек золотоордынского города Шехр-аль-Джедид (1330-е – 1360-е гг.).

В 16 в. возведены каменные крепости в Бендерах (1538–1540) и Сороках (1543–1546).

С планом в виде триконха построены купольные церкви: Успения Пресвятой Богородицы Каприянского Свято-Успенского монастыря (около 1545, верх восстановлен в 1819–1821), Рождества Богородицы (т. н. Мазаракиевская) в Кишинёве (1740-е гг. – около 1752; ныне старообрядческая церковь Покрова Богородицы), Святой Троицы в Рудьском Свято-Троицком монастыре (1777), Святителя Николая в Добрушском Свято-Никольском монастыре (1822).

Сохранились росписи церкви Успения Пресвятой Богородицы в г. Каушаны (1760-е гг.), в которых соединяются черты народного творчества, поздневизантийских и балканских традиций.

Среди многочисленных деревянных храмов 18–19 вв.: клетские в сёлах Тырново Дондюшанского района (18 в.), Гырбово (1775), Климауцы (1778), Ворничены (1791; с большим восьмигранным барабаном над притвором); восьмигранные в плане с пирамидальными сводами в сёлах Сударка (1797), Гинкауцы (1806), Хилиуцы (1808), Фынтыница (1834).

Среди памятников в стиле классицизма: Преображенский собор в Бендерах (1815–1838), триумфальная арка Победы в Кишинёве (1840–1841, архитектор Л. К. Заушкевич), 31-метровая колонна в память Кагульского сражения 1770 г. у посёлка Вулканешты (1844–1849, архитектор Ф. К. Боффо), церковь Успения Пресвятой Богородицы Цыгэнештского Свято-Успенского монастыря (1846–1850, архитектор М. Нейман).

В 18 – начале 20 вв. возведены десятки ансамблей монастырей, среди которых: Гербовецкий Свято-Успенский в селе Хырбовец (основан как скит предположительно в 17 в.; Успенский собор, 1816; пятиглавый собор Сошествия Святого Духа, 1870; Гербовецкая икона Божией Матери, 18 в.), Гыржавский Свято-Вознесенский близ села Гыржавка (основан как скит в 1740; крестообразная в плане церковь Вознесения Господня, 1820–1836, строитель уроженец Черногории архимандрит Спиридон Филипович; росписи), Варзарештский Свято-Димитриевский в селе Варзарешты (упоминается с 1420; собор Святого Дмитрия Солунского, 1863), Курковский Рождество-Богородицкий в селе Курки (1773; необарочный собор Рождества Богородицы, 1872–1880), Ново-Нямецкий Свято-Вознесенский в селе Кицканы (1864; собор Вознесения Господня, 1867–1878; пятиглавая церковь Успения Пресвятой Богородицы в неовизантийском стиле, 1902–1905; одна из самых высоких в Молдавии колоколен, 1911–1914).

В городе Хынчешты сохранился дворцовый ансамбль Мирзоянов с дворцом Манук-бея Мирзояна в стиле неоренессанса (2-я половина 19 в., архитектор А. О. Бернардацци) и Охотничьим замком (1881). В селе Иванча – усадьба К. Балиоза (1852–1873; парк заложен в 1880). В селе Верхние (Старые) Кугурешты – церковь Живоначальной Троицы (1913–1916, архитектор А. В. Щусев).

Рекомендуемые статьи

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура Молдавии