Кордильеры Северной Америки

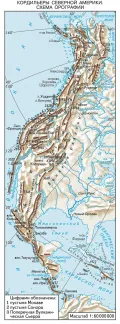

Кордилье́ры Се́верной Аме́рики, часть горной системы Кордильеры, занимающая западную окраину Северной Америки (включая Центральную Америку) и простирающаяся более чем на 9 тыс. км от моря Бофорта (69° с. ш.) до Панамского перешейка (9° с. ш.). Ширина горного пояса на территории штата Аляска достигает 1200 км, в Канаде – 1000 км, на территории США – около 1600 км, в Мексике – 1000 км, в Центральной Америке – 300 км. Кордильеры Северной Америки (Северная Америка). Границы показаны по состоянию на 1 января 2023 г.

Кордильеры Северной Америки (Северная Америка). Границы показаны по состоянию на 1 января 2023 г.

Рельеф

Кордильеры Северной Америки. Орографическая карта.Кордильеры Северной Америки, испытавшие длительную историю развития, являются подвижным горным поясом и представлены системой высокогорных, линейно расположенных хребтов, крупных горных массивов, обширных денудационных плоскогорий и нагорий. Характерные черты рельефа – большая раздробленность, мозаичность морфоструктур, наличие цепей вулканов, тектонических впадин, форм активного рельефообразования. Отчётливо выражены 3 продольных морфоструктурных пояса: восточный, внутренний и западный.

Кордильеры Северной Америки. Орографическая карта.Кордильеры Северной Америки, испытавшие длительную историю развития, являются подвижным горным поясом и представлены системой высокогорных, линейно расположенных хребтов, крупных горных массивов, обширных денудационных плоскогорий и нагорий. Характерные черты рельефа – большая раздробленность, мозаичность морфоструктур, наличие цепей вулканов, тектонических впадин, форм активного рельефообразования. Отчётливо выражены 3 продольных морфоструктурных пояса: восточный, внутренний и западный.

Восточный пояс, или пояс Скалистых гор, представлен цепью высоких массивных горных хребтов, большей частью служащих водоразделом между бассейнами рек Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. На севере и востоке пояс резко обрывается к предгорным плато (Арктическое, Великие равнины), на западе местами ограничен глубокими тектоническими депрессиями («Ров Скалистых гор») или долинами крупных рек (Рио-Гранде), а местами переходит в плоскогорья, плато или нагорья. На Аляске к поясу Скалистых гор относится хребет Брукс, в северо-западной части Канады – хребет Ричардсон (высота до 1753 м) и горы Маккензи, ограниченные с севера и юга сквозными долинами рек Пил и Лиард.

Хребет Брукс. Национальный парк Гейтс-оф-те-Арктик (штат Аляска, США).В Скалистых горах Канады распространены узкие прямолинейные глыбово-складчатые хребты и продольные долины. К ним на западе примыкают Колумбийские горы с хребтами Селкерк (высота до 3519 м), Персел, Монаши. Между 45 и 32° с. ш. восточный пояс достигает наибольшей ширины и представлен Скалистыми горами США (высота до 4399 м, гора Элберт). Для них характерно преобладание крупных узлов коротких сводово-складчато-глыбовых хребтов, разделённых обширными плато (т. н. бассейнами, парками, например Вайоминг). Мощный узел горных хребтов включает примыкающие к высокому Йеллоустонскому плато хребты Уинд-Ривер (высота до 4207 м) и Абсарока (до 4009 м), а также горы Юинта (до 4123 м). Другую горную группу образуют наиболее высокие хребты – Передовой (высота до 4345 м), Парк, Сан-Хуан, Сангре-де-Кристо, Сакраменто. Приблизительно равные высоты хребтов обусловлены горообразовательными процессами, охватившими пенепленизированные горные области более древней эпохи горообразования. Уникальным для восточного пояса является высокое лавовое плато Йеллоустон, с разнообразными формами рельефа, созданными постсейсмическими процессами. Резкими формами выделяются высокогорные массивы в области развития батолитов в штате Айдахо, например хребты Биттеррут (высота до 3322 м), Лост-Ривер в горном массиве Салмон (3859 м), Соутут (3277 м). Южная часть восточного пояса на территории Мексики представлена складчато-глыбовым хребтом Восточная Сьерра-Мадре (высота до 3540 м).

Хребет Брукс. Национальный парк Гейтс-оф-те-Арктик (штат Аляска, США).В Скалистых горах Канады распространены узкие прямолинейные глыбово-складчатые хребты и продольные долины. К ним на западе примыкают Колумбийские горы с хребтами Селкерк (высота до 3519 м), Персел, Монаши. Между 45 и 32° с. ш. восточный пояс достигает наибольшей ширины и представлен Скалистыми горами США (высота до 4399 м, гора Элберт). Для них характерно преобладание крупных узлов коротких сводово-складчато-глыбовых хребтов, разделённых обширными плато (т. н. бассейнами, парками, например Вайоминг). Мощный узел горных хребтов включает примыкающие к высокому Йеллоустонскому плато хребты Уинд-Ривер (высота до 4207 м) и Абсарока (до 4009 м), а также горы Юинта (до 4123 м). Другую горную группу образуют наиболее высокие хребты – Передовой (высота до 4345 м), Парк, Сан-Хуан, Сангре-де-Кристо, Сакраменто. Приблизительно равные высоты хребтов обусловлены горообразовательными процессами, охватившими пенепленизированные горные области более древней эпохи горообразования. Уникальным для восточного пояса является высокое лавовое плато Йеллоустон, с разнообразными формами рельефа, созданными постсейсмическими процессами. Резкими формами выделяются высокогорные массивы в области развития батолитов в штате Айдахо, например хребты Биттеррут (высота до 3322 м), Лост-Ривер в горном массиве Салмон (3859 м), Соутут (3277 м). Южная часть восточного пояса на территории Мексики представлена складчато-глыбовым хребтом Восточная Сьерра-Мадре (высота до 3540 м). Хребет Титон. Скалистые горы (штат Вайоминг, США).Внутренний пояс, или пояс внутренних плато и плоскогорий, расположен между восточным поясом и поясом тихоокеанских хребтов на западе. Для него типичны денудационные плоскогорья и плато (Юкон, Внутреннее, Нечако) высотой 750–1800 м, глубоко расчленённые долинами рек. Во внутренней части Аляски обширные тектонические впадины, занятые речными долинами, чередуются с плосковершинными горными массивами высотой 1500–1700 м (горы Килбак, Рей, Кускокуим). Примыкающее к тихоокеанским горным хребтам плато Юкон увлажняется западными потоками влажного воздуха и дренируется полноводной рекой Юкон и её притоками. Водные артерии, берущие начало в высокогорьях, на протяжении длительного времени уносили в океан продукты денудации горных пород. Котловины не заполнены обломочным материалом, а выстланы тонким слоем аллювия и имеют высоту около 200 м. Окружающие их крутосклонные глыбовые горные массивы (высота до 2000–2500 м) имеют слабохолмистую поверхность. Плоскогорья восточной части внутреннего пояса Аляски (Лиард, Хайленд, Нисутлин) получают значительно меньшее количество осадков и пересечены узкими речными долинами. В Канаде внутренний пояс узкий, во многих местах он прерывается горными массивами Скина, Кассиар, Оминека (высота до 2469 м), распространены вулканические (Фрейзер, Колумбийское плато) и денудационные (Нечако) плато. На территории США и Мексики этот пояс представлен нагорьем Большой Бассейн, плато Колорадо, участками пустынных денудационных плато (Мохаве), тектоническими впадинами (Долина Смерти) и Мексиканским нагорьем. В южной части внутреннего пояса пустынным ландшафтам экзотические черты придают живописные формы выветривания песчаников в виде арок, пьедесталов.

Хребет Титон. Скалистые горы (штат Вайоминг, США).Внутренний пояс, или пояс внутренних плато и плоскогорий, расположен между восточным поясом и поясом тихоокеанских хребтов на западе. Для него типичны денудационные плоскогорья и плато (Юкон, Внутреннее, Нечако) высотой 750–1800 м, глубоко расчленённые долинами рек. Во внутренней части Аляски обширные тектонические впадины, занятые речными долинами, чередуются с плосковершинными горными массивами высотой 1500–1700 м (горы Килбак, Рей, Кускокуим). Примыкающее к тихоокеанским горным хребтам плато Юкон увлажняется западными потоками влажного воздуха и дренируется полноводной рекой Юкон и её притоками. Водные артерии, берущие начало в высокогорьях, на протяжении длительного времени уносили в океан продукты денудации горных пород. Котловины не заполнены обломочным материалом, а выстланы тонким слоем аллювия и имеют высоту около 200 м. Окружающие их крутосклонные глыбовые горные массивы (высота до 2000–2500 м) имеют слабохолмистую поверхность. Плоскогорья восточной части внутреннего пояса Аляски (Лиард, Хайленд, Нисутлин) получают значительно меньшее количество осадков и пересечены узкими речными долинами. В Канаде внутренний пояс узкий, во многих местах он прерывается горными массивами Скина, Кассиар, Оминека (высота до 2469 м), распространены вулканические (Фрейзер, Колумбийское плато) и денудационные (Нечако) плато. На территории США и Мексики этот пояс представлен нагорьем Большой Бассейн, плато Колорадо, участками пустынных денудационных плато (Мохаве), тектоническими впадинами (Долина Смерти) и Мексиканским нагорьем. В южной части внутреннего пояса пустынным ландшафтам экзотические черты придают живописные формы выветривания песчаников в виде арок, пьедесталов.

Западный пояс состоит из двух параллельных цепей хребтов, разделённых продольными тектоническими депрессиями. Наиболее высокая цепь тихоокеанских хребтов окаймляет с запада внутренние плоскогорья Кордильер Северной Америки и включает Аляскинский хребет [высота до 6193 м, гора Денали (Мак-Кинли) – высшая точка материка Северная Америка], горы Врангеля (до 5005 м, гора Бона) и горы Святого Ильи (до 5951 м, гора Логан).

Нагорные террасы на Аляскинском хребте (штат Аляска, США).Линию тихоокеанских хребтов продолжают горы Алсек (высота до 2265 м), хребет Баундари (до 3136 м), Береговой хребет, Каскадные горы, осложнённые серией вулканов (Рейнир, 4392 м; Лассен-Пик, Шаста и др.), Сьерра-Невада. Южнее протягиваются хребты Западная Сьерра-Мадре, Поперечная Вулканическая Сьерра с вулканами Орисаба (высота 5610 м), Попокатепетль (5465 м), Истаксиуатль (5230 м), Невадо-де-Толука (4690 м), Невадо-де-Колима (4265 м) и др. К югу от тектонической впадины реки Бальсас расположены горные хребты Южная Сьерра-Мадре, нагорье Сьерра-Мадре (высота до 4220 м, вулкан Тахумулько – высшая точка Центральной Америки). Крайняя западная цепь тихоокеанских хребтов включает Алеутские острова, Алеутский хребет, горы Чугач (высота до 4016 м, гора Маркус-Бейкер), ряд прибрежных гористых островов (о. Кадьяк, архипелаг Александра, о-ва Королевы Шарлотты, о. Ванкувер), Береговые хребты, горы п-ова Калифорния (до 3100 м, гора Дьябло). Береговые хребты традиционно подразделяются на Береговой хребет Канады и Береговые хребты США. Южная часть Береговых хребтов США представляет зону высокой сейсмической активности (крупнейшая система разломов Сан-Андреас простирается к югу от залива Сан-Франциско). Продольный тектонический прогиб, примыкающий к тихоокеанским хребтам Кордильер Канады, затоплен водами океана; в США он заполнен толщами древнеаллювиальных и аллювиальных отложений и представлен долиной реки Уилламет, Калифорнийской долиной, низменностями Сонорского прогиба – Коачелла, Империал, Мехикали, Сонора, у северной оконечности Калифорнийского залива.

Нагорные террасы на Аляскинском хребте (штат Аляска, США).Линию тихоокеанских хребтов продолжают горы Алсек (высота до 2265 м), хребет Баундари (до 3136 м), Береговой хребет, Каскадные горы, осложнённые серией вулканов (Рейнир, 4392 м; Лассен-Пик, Шаста и др.), Сьерра-Невада. Южнее протягиваются хребты Западная Сьерра-Мадре, Поперечная Вулканическая Сьерра с вулканами Орисаба (высота 5610 м), Попокатепетль (5465 м), Истаксиуатль (5230 м), Невадо-де-Толука (4690 м), Невадо-де-Колима (4265 м) и др. К югу от тектонической впадины реки Бальсас расположены горные хребты Южная Сьерра-Мадре, нагорье Сьерра-Мадре (высота до 4220 м, вулкан Тахумулько – высшая точка Центральной Америки). Крайняя западная цепь тихоокеанских хребтов включает Алеутские острова, Алеутский хребет, горы Чугач (высота до 4016 м, гора Маркус-Бейкер), ряд прибрежных гористых островов (о. Кадьяк, архипелаг Александра, о-ва Королевы Шарлотты, о. Ванкувер), Береговые хребты, горы п-ова Калифорния (до 3100 м, гора Дьябло). Береговые хребты традиционно подразделяются на Береговой хребет Канады и Береговые хребты США. Южная часть Береговых хребтов США представляет зону высокой сейсмической активности (крупнейшая система разломов Сан-Андреас простирается к югу от залива Сан-Франциско). Продольный тектонический прогиб, примыкающий к тихоокеанским хребтам Кордильер Канады, затоплен водами океана; в США он заполнен толщами древнеаллювиальных и аллювиальных отложений и представлен долиной реки Уилламет, Калифорнийской долиной, низменностями Сонорского прогиба – Коачелла, Империал, Мехикали, Сонора, у северной оконечности Калифорнийского залива.

К югу от Поперечной Вулканической Сьерры расположено высокое вулканическое нагорье Центральная Меса (южная часть Мексиканского нагорья), которое занимает южную часть Мексики и западную часть Гватемалы. К Тихому океану примыкает протяжённая цепь молодых вулканических хребтов, самый северный из них Сьерра-Мадре-де-Чьяпас, в котором сосредоточены крупные потухшие и действующие вулканы, в том числе вулкан Тахумулько. С севера к нему примыкает складчато-глыбовое нагорье с хребтами Сьерра-де-лос-Кучуматанес и Сьерра-де-лас-Минас. Эти структуры переходят к северу в низкогорья Альта-Верапас, опускающиеся к плато Петен. Притихоокеанские вулканические хребты продолжаются в Сальвадоре – хребет Апанека с действующими вулканами Санта-Ана (2385 м) и Исалько (1885 м). В Никарагуа цепь притихоокеанских вулканов (Кордильера-лос-Марибьос) отделена тектонической впадиной озёр Манагуа и Никарагуа от Никарагуанского нагорья (высота до 2107 м, гора Моготон в хребте Кордильера-Исабелья). Крупнейшие действующие вулканы этой цепи – Сан-Кристобаль (1745 м), Момотомбо (1280 м), Момбачо (1345 м), Серро-Негро (728 м), Консепсьон (1610 м), Телика (1061 м). В притихоокеанских районах Коста-Рики высятся вулканические конусы Кордильеры-де-Гуанакасте (Ороси, Ринкон-де-ла-Вьеха, Миравалес, Тинорио). Их продолжает Центральная вулканическая Кордильера (вулканы Поас, Ирасу, Чиррипо, 3819 м, в Кордильере-де-Таламанка). Вулкан Бару (ранее Чирики) в южной части Кордильеры-де-Таламанка является самой высокой точкой Панамы (3475 м). На территории Панамы в субширотном направлении протянулся высокий горный хребет Кордильера-де-Верагуа (высота до 3475 м). К востоку от Панамского канала поднимаются преобразованные эрозионными процессами складчатые хребты Кордильера-де-Сан-Блас (высота до 747 м) и Серрания-дель-Дарьен (до 1875 м), Серрания-де-Махе (1439 м), Серрания-дель-Сапо (1581 м) и Пирре (1512 м).

Излучина реки Колорадо в каньоне Глен, плато Колорадо (штат Аризона, США).На севере Кордильер Северной Америки (севернее 40–49° с. ш.) широко распространены древнеледниковые (троги, кары, конечно-моренные гряды, лёссовые, зандровые и озёрные равнины) и современные нивальные формы рельефа (курумы, нагорные террасы и др.), приуроченные к наиболее высоким уровням гор (Аляскинский хребет, Скалистые горы). В областях, не подвергавшихся оледенению (внутренняя часть Аляски), и на Арктической низменности широко представлены термокарстовые и полигональные формы рельефа. В остальной части гор преобладают водно-эрозионные формы: долинное расчленение – в наиболее увлажнённых районах (Кордильеры Канады), столовые формы и каньоны – в засушливых областях (плато Колорадо, Колумбийское). Для пустынных районов (Большой Бассейн, Мексиканское нагорье) характерны денудационные и эоловые формы рельефа.

Излучина реки Колорадо в каньоне Глен, плато Колорадо (штат Аризона, США).На севере Кордильер Северной Америки (севернее 40–49° с. ш.) широко распространены древнеледниковые (троги, кары, конечно-моренные гряды, лёссовые, зандровые и озёрные равнины) и современные нивальные формы рельефа (курумы, нагорные террасы и др.), приуроченные к наиболее высоким уровням гор (Аляскинский хребет, Скалистые горы). В областях, не подвергавшихся оледенению (внутренняя часть Аляски), и на Арктической низменности широко представлены термокарстовые и полигональные формы рельефа. В остальной части гор преобладают водно-эрозионные формы: долинное расчленение – в наиболее увлажнённых районах (Кордильеры Канады), столовые формы и каньоны – в засушливых областях (плато Колорадо, Колумбийское). Для пустынных районов (Большой Бассейн, Мексиканское нагорье) характерны денудационные и эоловые формы рельефа.

Геологическое строение и полезные ископаемые

В тектоническом отношении Кордильеры Северной Америки представляют собой грандиозное по размерам складчато-покровное горное сооружение в северной части Восточно-Тихоокеанского подвижного пояса. Они испытали несколько фаз складчатости: антлерскую (поздний девон; 370–330 млн лет назад), сономскую (конец перми – средний триас; 250–235 млн лет назад), невадскую (поздняя юра; 150–140 млн лет назад), севьерскую (конец раннего мела; 110–100 млн лет назад) и ларамийскую (рубеж мела и палеогена; 65 млн лет назад). Крайняя западная притихоокеанская часть Кордильер Северной Америки относится к области незавершённого альпийского тектогенеза. Выделяют 2 продольные тектонические мегазоны: внешнюю (восточную) и внутреннюю (западную). К внешней мегазоне относятся: хребет Брукс на севере, Скалистые горы в центральной части и хребет Восточная Сьерра-Мадре на юге.  Восточная Сьерра-Мадре. Национальный парк Кумбрес-де-Монтеррей (Мексика).В своей основной части (Скалистые горы) мегазона подстилается раннедокембрийским кристаллическим фундаментом расположенной восточнее Северо-Американской платформы (граница распространения платформенного фундамента дальше всего к западу заходит в район вершины Калифорнийского залива и в бассейн pеки Юкон); мегазона развивалась в течение палеозоя и мезозоя и испытала заключительные деформации в ларамийскую эпоху тектогенеза. В пределах хребтов Брукс и Восточная Сьерра-Мадре мегазона наложена на палеозойские складчатые структуры Иннуитской и Уошито-Маратонской систем соответственно; её развитие здесь ограничено мезозоем. Внешняя мегазона образована главным образом шельфовыми карбонатными и терригенными отложениями бывшей пассивной окраины Северо-Американского континента, которые слагают систему тектонических покровов, сорванных с фундамента и перемещённых к северо-востоку и востоку (в хребте Брукс – к северу).

Восточная Сьерра-Мадре. Национальный парк Кумбрес-де-Монтеррей (Мексика).В своей основной части (Скалистые горы) мегазона подстилается раннедокембрийским кристаллическим фундаментом расположенной восточнее Северо-Американской платформы (граница распространения платформенного фундамента дальше всего к западу заходит в район вершины Калифорнийского залива и в бассейн pеки Юкон); мегазона развивалась в течение палеозоя и мезозоя и испытала заключительные деформации в ларамийскую эпоху тектогенеза. В пределах хребтов Брукс и Восточная Сьерра-Мадре мегазона наложена на палеозойские складчатые структуры Иннуитской и Уошито-Маратонской систем соответственно; её развитие здесь ограничено мезозоем. Внешняя мегазона образована главным образом шельфовыми карбонатными и терригенными отложениями бывшей пассивной окраины Северо-Американского континента, которые слагают систему тектонических покровов, сорванных с фундамента и перемещённых к северо-востоку и востоку (в хребте Брукс – к северу).

В западной части Скалистых гор широко распространены верхнепротерозойские, преимущественно обломочные, породы с покровами базальтов и горизонтами древних ледниковых отложений (тиллитов), накопленные в стадию рифтогенеза, которая предшествовала образованию пассивной окраины древнего Северо-Американского континента. Наибольшей ширины внешняя мегазона достигает в США, что обусловлено вовлечением в ларамийские деформации крупного участка Северо-Американской платформы. На севере деформированного участка платформы возникла серия разноориентированных поднятий фундамента, которые надвинуты на разделяющие их глубокие впадины, заполненные отложениями мела и палеоцена. B южной половине участка (плато Kолорадо) произошло воздымание крупной глыбы фундамента, ограниченной с востока линейными поднятиями Южных Cкалистых гор и молодым рифтом Pио-Гранде. На территории Мексики крайняя восточная часть внешней мегазоны подверглась складчатым деформациям в миоцене. Перед надвиговым фронтом Кордильер Северной Америки протягивается цепочка передовых прогибов (заполнены мел-кайнозойскими молассами), к которым относятся бассейны: Колвилл на Аляске (наиболее крупный и глубокий), Маккензи и Альберта в Канаде, Паудер, Денвер и Pейтон в США, Чиконтепек в Мексике.

Скалистые горы. Озеро Луиза. Национальный парк Банф (Канада).

Скалистые горы. Озеро Луиза. Национальный парк Банф (Канада).

Внутренняя (западная) мегазона Кордильер Северной Америки развивалась с поздней юры (имеются реликты океанической коры – офиолиты этого возраста), с тех пор как пассивная окраина Северной Америки трансформировалась в активную. Для мегазоны характерна исключительно сложная внутренняя структура с многочисленными зонами меланжа, надвигами и сдвигами, сложившаяся в итоге деформаций, начавшихся в пермском периоде и достигших кульминации в меловом периоде. Мегазона представляет собой т. н. коллаж (мозаику) террейнов, возникший в результате причленения (тектонической аккреции) многих десятков крупных и мелких глыб земной коры разной природы и возраста: обломков внутриокеанических поднятий, коры окраинных морей, вулканических островных дуг, микроконтинентов, резко различающихся по строению и составу своих разрезов и не обнаруживающих взаимопереходов. Некоторые из террейнов испытали перемещение на север вдоль края континента на многие сотни (возможно, более тысячи) километров.

Каскадные горы, гора Худ (штат Орегон, США).

Каскадные горы, гора Худ (штат Орегон, США).

После окончания главных деформаций на складчато-надвиговую структуру Кордильер Северной Америки были наложены межгорные прогибы, заполненные меловой и/или кайнозойской молассой, например прогиб Сентрал-Bалли в Калифорнии, Бoycep в Канаде, ряд прогибов на западе штата Аляска. C поддвигом (субдукцией) литосферы Тихого океана под континент Северная Америка было связано формирование юрско-меловых гранитных батолитов Аляскинского хребта, Берегового хребта, хребта Сьерра-Невада и п-ова Калифорния, проявление олигоцен-миоценового вулканизма в хребте Западная Сьерра-Мадре, образование доныне действующих вулканов Алеутской островной дуги, Алеутского и Аляскинского хребтов, Каскадных гор, Трансмексиканского вулканического пояса.

Западная Сьерра-Мадре. Водопад Басасеачи (Чиуауа, Мексика).

Западная Сьерра-Мадре. Водопад Басасеачи (Чиуауа, Мексика).

Восточнее внедрение небольших интрузий гранитов происходило в конце мела – начале палеогена лишь в южной части Скалистых гор и на плато Колорадо. B миоцене в тылу Каскадных гор интенсивно проявился базальтовый вулканизм, создавший Колумбийское плато. Кайнозой стал эрой рифтообразования, когда в центральной части орогена возникла обширная полирифтовая система (тектоническая зона Бассейнов и хребтов) с сокращённой до 30 км и менее мощностью земной коры и литосферы, сформировались рифт Рио-Гранде, рифт Калифорнийского залива, продолжающийся на континенте.

Нагорье Большой Бассейн. Национальный парк Большой Бассейн (штат Невада, США).

Нагорье Большой Бассейн. Национальный парк Большой Бассейн (штат Невада, США).

Южная часть Кордильер Северной Америки (южнее долин рек Полочик и Матагуа, маркирующих крупную сдвигово-разломную зону) принадлежит к Антильско-Карибской тектонической области.

Кордильеры Северной Америки, особенно их притихоокеанская часть, сохраняют высокую тектоническую подвижность с проявлением интенсивной сейсмичности, которая связана с процессами, происходящими на границе перехода Северо-Американский континент – Тихий океан: с поддвигом (субдукцией) Тихоокеанской литосферной плиты под Северо-Американскую в Алеутском глубоководном жёлобе и вдоль побережья штатов Вашингтон и Орегон (США); горизонтальным проскальзыванием Тихоокеанской плиты вдоль Северо-Американской по сдвиговым зонам Королевы Шарлотты и Сан-Андреас; погружением Восточно-Тихоокеанского поднятия (спредингового хребта) под Северо-Американский континент в вершине Калифорнийского залива; поддвигом плиты Кокос (к югу от Калифорнийского залива) под Северо-Американскую плиту в Центральноамериканском жёлобе. Восточнее в Кордильерах Северной Америки сейсмическая активность ослабевает, но полностью не затухает: сейсмичны западная, южная и восточная периферии Большого Бассейна и рифт Рио-Гранде.

Вулкан Лассен-Пик. Каскадные горы (США).

Вулкан Лассен-Пик. Каскадные горы (США).

Недра Кордильер Северной Америки богаты полезными ископаемыми. Типичными являются медно-молибден-порфировые месторождения. Выделяют ряд рудных зон и блоков: золотортутную зону Берегового хребта, золотомедную и вольфрамовую зоны хребта Сьерра-Невада, золотосеребряную зону Большого Бассейна, ураноносный блок плато Колорадо, зону Передового хребта с месторождениями молибденовых и золотосеребряных руд и др. Известны месторождения руд железа, свинца, цинка, никеля, а также бокситов, фосфоритов, барита, флюорита и др. К полосе передовых прогибов, к межгорным прогибам и впадинам приурочены месторождения нефти и природного горючего газа, углей, каменной и калийных солей, природных боратов.

Климат

Северные районы Кордильер расположены в арктическом (хребет Брукс, Арктическая низменность) и субарктическом (бо́льшая часть Аляски, северная часть Канады) поясах, территория до 42° с. ш. на побережье (во внутреннем и в восточных поясах до 37° с. ш.) – в умеренном поясе, южнее – в субтропическом, горные области Центральной Америки – в тропическом, южнее 12° с. ш. – в субэкваториальном поясе. На склонах, обращённых к Тихому океану, практически для всех типов климата характерны сравнительно мягкие океанические черты, для внутренних районов – более резкие, континентальные. Повсеместно отмечается высотная поясность климата. В северной части горной системы на побережье зима дождливая, мягкая, лето прохладное и сырое, с частыми туманами. Средняя температура января к югу от Аляскинского хребта от 0 до –5 °C, на плато Юкон –30 °C (абсолютный минимум –62 °C); средняя температура июля примерно одинакова – около 15 °C. Годовая сумма осадков на юге Аляски (горы Чугач, Святого Ильи, Врангеля) составляет 3000–4000 мм (мощность снежного покрова до 150 см и более), в районе плато Юкон – около 300 мм.

В умеренном поясе в течение всего года наблюдается циклоническая деятельность. В приморской части Канады средние температуры января около 0 °C, июля 15,5 °C. Годовая сумма осадков составляет на западных склонах Берегового хребта 4000–6000 мм, на внутренних плато (западная часть Колумбийского плато, Большой Бассейн) уменьшается до 200–400 мм. На внутренних плато канадских Кордильер и в Скалистых горах зимой нередки морозы до –30 °C (абсолютный минимум –54 °C), лето солнечное и сухое, средняя температура июля 19–20 °C, на внутренних плато на севере США она возрастает до 28–30 °C. В год выпадает 600–1200 мм осадков.

В субтропическом поясе в южной части Кордильер США на склонах, обращённых к Тихому океану, климат океанический (на широте Сан-Франциско – средиземноморский), во внутренних районах – сухой континентальный. Средние годовые температуры возрастают по мере продвижения в глубь материка в январе от 0 до 5 °C (минимальная –17 °C, на юге Большого Бассейна), в июле от 14–17 °C до 20–28 °C (абсолютный максимум 56,7 °C, Долина Смерти). На побережье зима дождливая, характерно убывание годового количества осадков с севера на юг от 2000 до 350 мм. Во внутреннем поясе сухое жаркое лето и относительно холодная, умеренно влажная зима.

Тропический пояс охватывает бóльшую часть территории Мексики. Климат северо-западной части (пустыня Сонора) и п-ова Калифорния тропический пассатный, сухой круглый год вследствие влияния Гавайского антициклона, на побережье – с высокой относительной влажностью и туманами. В северной части пояса средние температуры самого холодного месяца (январь) 13–14 °C, самого тёплого (май) 20 °C, в южной – соответственно 21–23 °C и 26–27 °C. В западном и центральном районах северной части Мексиканского нагорья годовая сумма осадков составляет 100–200 мм и возрастает к югу до 500 мм. В тропическом поясе наиболее увлажнены юго-восточные части Мексиканского нагорья и Восточной Сьерра-Мадре. На юге Мексиканского нагорья засушливый зимний сезон с температурой от 21 до 24 °C длится до 6–8 месяцев. В горах зимой на высоте 3800 м до 6 °C. Температура самого тёплого месяца (май) 26–27 °C. В южной части пояса выпадает в год 1500–2000 мм осадков.

Южные районы Центральной Америки относятся к субэкваториальному поясу с пассатно-муссонной циркуляцией. Максимальная удалённость суши в Центральной Америке от океанов не превышает 300 км, что обусловливает океаничность климата. В этом поясе среднегодовая температура 26–27 °C преобладает в течение всего года. На постоянно влажных атлантических склонах хребтов за год выпадает 2000–4000 мм. В восточной части нередки тропические ураганы, приносящие ливневые осадки и обладающие разрушительной силой. Тихоокеанские склоны и подветренные склоны приатлантических хребтов получают 1000–2000 мм осадков, климат сезонно-влажный с засушливым периодом 2–3 месяца. Во внутренних впадинах годовая сумма осадков уменьшается иногда до 500 мм.

Оледенение

Площадь современного оледенения составляет 67 тыс. км2. Большие различия в широтном и высотном положении гор, а также резкая разница в увлажнении территории обусловили неравномерное развитие оледенения. Наиболее низко (300–450 м) снеговая линия расположена на тихоокеанском склоне гор южной части Аляски, местами опускаясь до уровня океана. На северных склонах гор Чугач и Святого Ильи снеговая граница находится на высоте 1800–1900 м, на Аляскинском хребте – от 1350–1500 м (южный склон) до 2250–2400 м (северный склон).  Предгорный ледник Маласпина (штат Аляска, США). Вид из космоса.В области Аляскинского хребта, гор Святого Ильи, Чугач и Врангеля расположены одни из самых крупных в мире узлов оледенения, обусловленные сочетанием высокогорного рельефа и большого количества осадков. Площадь оледенения в северо-западной части тихоокеанских хребтов 52 тыс. км2. В хребте Брукс и горах Маккензи оледенение развито только на самых высоких вершинах. Южнее снеговая граница проходит на высоте 1500–1800 м в Береговом хребте и до 2250 м – в Колумбийских горах. Площадь оледенения внутренних частей Аляски и Кордильер Канады 15 тыс. км2. На территории США снеговая граница к югу поднимается до 2500–3000 м в Каскадных и Скалистых горах, до 4000 м и более – в Сьерра-Неваде, до 4500 м и более – в Мексике. Площадь современного оледенения в США 0,5–0,6 тыс. км2, в Мексике – 0,01 тыс. км2. Ледники встречаются в горах Олимпик, Каскадных, Скалистых, Поперечной вулканической Сьерре. В Кордильерах представлены все основные типы ледников: обширные ледяные поля и шапки, предгорные ледники, или ледники подножий (например, Маласпина), долинные ледники (например, Хаббард), каровые и короткие висячие ледники, большей частью исчезающие (Сьерра-Невада). На вулканических вершинах формируются звездообразные ледники с многочисленными ледниковыми потоками (например, на вулкане Рейнир).

Предгорный ледник Маласпина (штат Аляска, США). Вид из космоса.В области Аляскинского хребта, гор Святого Ильи, Чугач и Врангеля расположены одни из самых крупных в мире узлов оледенения, обусловленные сочетанием высокогорного рельефа и большого количества осадков. Площадь оледенения в северо-западной части тихоокеанских хребтов 52 тыс. км2. В хребте Брукс и горах Маккензи оледенение развито только на самых высоких вершинах. Южнее снеговая граница проходит на высоте 1500–1800 м в Береговом хребте и до 2250 м – в Колумбийских горах. Площадь оледенения внутренних частей Аляски и Кордильер Канады 15 тыс. км2. На территории США снеговая граница к югу поднимается до 2500–3000 м в Каскадных и Скалистых горах, до 4000 м и более – в Сьерра-Неваде, до 4500 м и более – в Мексике. Площадь современного оледенения в США 0,5–0,6 тыс. км2, в Мексике – 0,01 тыс. км2. Ледники встречаются в горах Олимпик, Каскадных, Скалистых, Поперечной вулканической Сьерре. В Кордильерах представлены все основные типы ледников: обширные ледяные поля и шапки, предгорные ледники, или ледники подножий (например, Маласпина), долинные ледники (например, Хаббард), каровые и короткие висячие ледники, большей частью исчезающие (Сьерра-Невада). На вулканических вершинах формируются звездообразные ледники с многочисленными ледниковыми потоками (например, на вулкане Рейнир).

Реки и озёра

В пределах Кордильер Северной Америки расположены истоки многих речных систем материка: Юкон, Пис – Маккензи, Саскачеван – Нельсон, Миссури – Миссисипи, Колумбия с крупными притоками (Кутеней, Оканаган, Снейк, Уилламет), Фрейзер, Колорадо, Рио-Гранде. Главным водоразделом между Тихим и Атлантическим океанами является восточный пояс гор, поэтому реки бассейна Тихого океана наиболее полноводные. Севернее 45–50° с. ш. питание рек ледниковое и снеговое с чётко выраженным весенним половодьем. Южнее преобладает дождевое питание с зимним максимумом на тихоокеанском побережье и весенне-летним – во внутренних районах. В южной части Кордильер летом полноводны реки Бальсас, Лерма и др. Реки Центральной Америки отличаются малой длиной и крутым падением. Наибольшие величины стока наблюдаются в бассейне реки Сан-Хуан, вытекающей из озера Никарагуа.

На севере многочисленны пресные озёра ледниково-тектонического происхождения (Атлин, Кутеней, Оканаган и др.), на юге – тектонического (Чапала, Манагуа, Никарагуа). Значительные территории не имеют стока в океан и орошаются преимущественно водотоками, заканчивающимися в бессточных солёных озёрах (крупнейшее из них – Большое Солёное озеро). В Большом Бассейне озёра Большое Солёное, Юта и Севир – рудименты плювиальных озёр, существовавших в период плейстоценовых оледенений.

Реки обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом и широко используются для получения электроэнергии и орошения. Реки Юкон, Колумбия, Фрейзер, Атабаска, берущие начало из ледников, отличаются в среднем течении резко выраженным летним половодьем и крупными запасами водной энергии, особенно река Колумбия. Крупные водохранилища построены на реках Юкон, Колумбия, Кутеней, Оканаган, Пис, Колорадо (Пауэлл и Мид) и др. Межгорные котловины Кордильер богаты подземными водами. В Калифорнийской долине проложена густая сеть оросительных каналов, построена система переброски части стока реки Кламат, по которой через русла Сакраменто и Сан-Хоакин на юг штата Калифорния поступает около 5,2 км3 воды в год.

Озеро (водохранилище) Кутеней (провинция Британская Колумбия, Канада).

Озеро (водохранилище) Кутеней (провинция Британская Колумбия, Канада).

Почвы

Кордильеры Северной Америки отличаются уникальным почвенно-растительным покровом, в основном сформировавшимся после эпохи оледенений. На склонах хребта Брукс и гор Ричардсон, расположенных в арктическом поясе, развиты щебнисто-каменистые почвы полярных пустынь, в долинах – аркто-тундровые подбуры. На склонах гор, обращённых к внутренним плато Аляски, преобладают в нижней части мерзлотные таёжные подбуры, в долинах рек и межгорных котловинах – дерновые аркто-тундровые, тундрово-глеевые и торфяно-болотные почвы. Для внутренних районов Кордильер Канады типичны горно-таёжно-мерзлотные подбуры, сформированные под таёжной растительностью. В тихоокеанских прибрежных районах и в южной части бореального подпояса доминируют подзолистые почвы и железистые подзолы. Особенностью почвенного покрова Кордильер Канады является распространение на внутренних плоскогорьях центральной части Кордильер (плато Фрейзер, Нечако) почв с карбонатным горизонтом – бурых лесных под смешанными лесами и серых лесных под лесной растительностью в лесостепной зоне. Притихоокеанская область между 45 и 55° с. ш. характеризуется развитием слабо ненасыщенных (кислых) горных бурозёмов и горных буротаёжных почв. Это почвы влажных высокорослых хвойных лесов, в них благодаря поступлению обильного растительного опада содержится больше оснований, чем в подзолистых почвах. Они распространены на склонах северной части Береговых хребтов США, гор Олимпик, Каскадных. В восточной, лучше увлажненной части внутренних плоскогорий (в основном на востоке Колумбийского плато) под степной растительностью сформировались каштановые и небольшие ареалы чернозёмных почв. В западной, находящейся в дождевой тени части Колумбийского плато и в межгорных долинах полупустынного нагорья Большой Бассейн преобладают бурые пустынно-степные почвы, в понижениях рельефа – солончаки и солонцы. Свойственные сухим степям каштановые почвы полукругом окаймляют с востока Большой Бассейн и распространены в нижней части хребтов и горных массивов этого района.

Оползень в Каскадных горах (штат Вашингтон, США). 2014.Для притихоокеанского субтропического лесного сектора характерны слабощелочные, богатые основаниями коричневые и горные коричневые почвы. Под редколесьями и кустарниками развиты серо-коричневые почвы (юго-запад штата Калифорния и север п-ова Калифорния). Во внутренних районах субтропического пояса (южная часть Скалистых гор США) горные склоны также заняты горными каштановыми, коричневыми и серо-коричневыми почвами, которые с высотой сменяются горными дерново-подзолистыми почвами. В субтропических полупустынях и пустынях на севере Мексиканского нагорья почвы преимущественно красные пустынные, серозёмные, горные серо-коричневые и коричневые, солончаки и солонцы (в котловинах). В тропических пустынях северо-западной части нагорья основной тип почв – красновато-бурые пустынные. В восточном секторе тропического пояса на хорошо увлажнённых склонах горных массивов юго-востока Мексики и Центральной Америки развиты горные красные и тёмно-красные ферраллитные почвы, гумусные ферраллитные, ферсиаллитные и сиаллитные почвы. В субэкваториальном поясе под постоянно влажными лесами распространены жёлтые ферраллитные и красно-жёлтые феррсиаллитные и аллитные почвы. На умеренно засушливых притихоокеанских равнинах и низкогорьях крайнего юга Центральной Америки преобладают жёлто-красные ферраллитные и сиаллитные жёлто-бурые почвы листопадно-вечнозелёных лесов. В котловинах и на участках побережий под саваннами и редколесьями распространены коричнево-красные почвы.

Оползень в Каскадных горах (штат Вашингтон, США). 2014.Для притихоокеанского субтропического лесного сектора характерны слабощелочные, богатые основаниями коричневые и горные коричневые почвы. Под редколесьями и кустарниками развиты серо-коричневые почвы (юго-запад штата Калифорния и север п-ова Калифорния). Во внутренних районах субтропического пояса (южная часть Скалистых гор США) горные склоны также заняты горными каштановыми, коричневыми и серо-коричневыми почвами, которые с высотой сменяются горными дерново-подзолистыми почвами. В субтропических полупустынях и пустынях на севере Мексиканского нагорья почвы преимущественно красные пустынные, серозёмные, горные серо-коричневые и коричневые, солончаки и солонцы (в котловинах). В тропических пустынях северо-западной части нагорья основной тип почв – красновато-бурые пустынные. В восточном секторе тропического пояса на хорошо увлажнённых склонах горных массивов юго-востока Мексики и Центральной Америки развиты горные красные и тёмно-красные ферраллитные почвы, гумусные ферраллитные, ферсиаллитные и сиаллитные почвы. В субэкваториальном поясе под постоянно влажными лесами распространены жёлтые ферраллитные и красно-жёлтые феррсиаллитные и аллитные почвы. На умеренно засушливых притихоокеанских равнинах и низкогорьях крайнего юга Центральной Америки преобладают жёлто-красные ферраллитные и сиаллитные жёлто-бурые почвы листопадно-вечнозелёных лесов. В котловинах и на участках побережий под саваннами и редколесьями распространены коричнево-красные почвы.

Растительность

Особенности растительного покрова Кордильер Северной Америки, как и всего материка, во многом определены географическим положением, типами климата, наличием изолированных центров формирования флор, существованием сухопутных связей с Евразией и Южной Америкой. Занимавшая в мезозое бо́льшую часть Кордильер Северной Америки теплолюбивая растительность в плейстоцене была оттеснена покровным оледенением на плоскогорья южной части Кордильер, где климат оставался тёплым. После деградации ледникового покрова представители древней флоры частично восстановили свои ареалы. Эти факторы объясняют большое видовое разнообразие флоры региона.

В арктической области растительный покров разрежен; распространены накипные лишайники, мхи, встречаются высшие растения – кассиопея, полярный мак, осоки. Равнинные тундры Аляскинского плато сменяются на склонах хребта Брукс горной тундрой и гольцовой растительностью. В межгорных долинах хребта произрастают лишайники, в том числе ягель, ценный корм для кочующих оленей. На внутренних плоскогорьях Аляски в условиях холодного континентального климата развита лесотундровая растительность. Пойменные и террасовые равнины, склоны гор до высоты 600 м заняты разреженными таёжными лесами и редколесьями из ели белой (канадской), лиственницы американской, тополя осинообразного, местами сосны Банкса. На юго-западном побережье Бристольского залива, находящемся под влиянием сравнительно тёплых южных воздушных потоков, развита луговая растительность (вейник, щучка, осоки, разнотравье – кипрей, полынь уналашская). На склонах Алеутского хребта с высоты 200–300 м – кустарниковая тундра.

Огромные территории в Кордильерах Северной Америки покрыты хвойными лесами умеренного пояса. Они занимают побережье Тихого океана примерно от 61 до 42° с. ш.: тихоокеанские хребты, внутренние плоскогорья и Скалистые горы. На южных склонах Аляскинского хребта, который служит климаторазделом, бореальные леса поднимаются почти до снеговой границы. Распространены леса из ели ситхинской, к которой на склонах гор Кенай, Чугач, Врангель примешиваются тсуга западная, кипарисовик нутканский. В северной и центральной частях Берегового хребта Канады в условиях большого количества осадков и отсутствия промерзания почвы древостой образуют высокорослые хвойные: ель ситхинская, тсуга западная, пихта великая, туя складчатая, или гигантская. Во внутренних частях Кордильер основные лесообразователи – ель белая и чёрная, пихта (бальзамическая, великая, альпийская и др.), сосна скрученная широкохвойная, тополь осинообразный, тополь бальзамический, берёза белая. Хребты Скалистых гор Канады до высоты 1800–2400 м покрыты густыми горно-таёжными лесами из ели белой и чёрной, пихты бальзамической, сосны Банкса и берёзы белой, выше развиты гольцовая тундра, снежники, ледники или кустарниковая, лишайниковая, альпийская травяно-осоковая тундра, в южной части – субальпийские луга.

Типичный ландшафт Йеллоустонского национального парка (США).В суббореальном подпоясе (южная часть Берегового хребта Канады, северная часть Береговых хребтов США, Каскадные горы) также господствуют хвойные; появляется псевдотсуга Мензиса. Тихоокеанские склоны до высоты 1500–2300 м покрыты высокорослыми лесами, в которых преобладают хвойные породы: псевдотсуга Мензиса, пихта миловидная, туя гигантская, туя складчатая, тсуга западная, ель ситхинская, кипарисовик нутканский. До высоты 2100 м встречается пихта великая. В верхней части склонов произрастают ель Энгельмана и пихта субальпийская и субальпийские хвойные редколесья. Прибрежные леса образуют густой древостой, достигающий в высоту 60–75 м и более и отличающийся исключительной продуктивностью. Равнинные участки между северной частью Береговых хребтов США и Каскадными горами (низменность залива Пьюджет-Саунд, долина Уилламет), низкогорные участки этих хребтов, а также гор Кламат заняты лесными и редколесными формациями из дуба белого орегонского, местами с участием псевдотсуги Мензиса, сосны жёлтой, дуба Келлога и кустарников, распространение которых связывают с лесными пожарами.

Типичный ландшафт Йеллоустонского национального парка (США).В суббореальном подпоясе (южная часть Берегового хребта Канады, северная часть Береговых хребтов США, Каскадные горы) также господствуют хвойные; появляется псевдотсуга Мензиса. Тихоокеанские склоны до высоты 1500–2300 м покрыты высокорослыми лесами, в которых преобладают хвойные породы: псевдотсуга Мензиса, пихта миловидная, туя гигантская, туя складчатая, тсуга западная, ель ситхинская, кипарисовик нутканский. До высоты 2100 м встречается пихта великая. В верхней части склонов произрастают ель Энгельмана и пихта субальпийская и субальпийские хвойные редколесья. Прибрежные леса образуют густой древостой, достигающий в высоту 60–75 м и более и отличающийся исключительной продуктивностью. Равнинные участки между северной частью Береговых хребтов США и Каскадными горами (низменность залива Пьюджет-Саунд, долина Уилламет), низкогорные участки этих хребтов, а также гор Кламат заняты лесными и редколесными формациями из дуба белого орегонского, местами с участием псевдотсуги Мензиса, сосны жёлтой, дуба Келлога и кустарников, распространение которых связывают с лесными пожарами.

В удалённых от океана Каскадных горах в хвойных лесах произрастают ель Энгельмана, пихты (одноцветная, миловидная, благородная), псевдотсуга Мензиса, лиственница западная, тсуга западная, сосны (скрученная широкохвойная, белая западная) в нижнем поясе; в верхнем поясе – пихта субальпийская, тсуга горная (Мертенса), лиственница Лайэля, сосны (белокорая, мягкая, остистая), кипарисовик нутканский. На подветренных склонах Каскадных гор верхний пояс елово-пихтовых лесов представлен сомкнутым древостоем из пихты субальпийской, псевдотсуги Мензиса с примесью ели Энгельмана, тсуги западной. Во внутренних районах к югу от 53° с. ш. по мере увеличения испарения преобладают леса из сосны (жёлтая, скрученная), сменяющиеся лесостепью, в которой острова сосновых лесов сочетаются с обширными участками сухих лугов из овсяницы, костра и разнотравья, а в южной части плато Фрейзер переходят в степи. В Колумбийских горах леса более сухие, древостой не столь высокорослый. Спектр вертикальных зон включает степи, горные хвойные леса из пихты гигантской, сосны веймутовой, псевдотсуги Мензиса, елей (белой и красной), туи складчатой, бальзамической сосны и субальпийские луга.

В средней части Скалистых гор на западных склонах и в межгорных бассейнах на высотах от 1700 до 2800 м распространены леса и редколесья из псевдотсуги Мензиса, тсуги западной, пихт (одноцветная, шершавоплодная, великая), елей (белая, Энгельмана, колючая), сосен (скрученная, гибкая, Жеффрея, жёлтая), тополя осинообразного. Подлесок представлен иргой ольхолистной, клёном крупнозубчатым, черёмухой виргинской, можжевельником, пахистимой миртоносной, шиповником Вудса, спиреей берёзолистной, снежноягодником белым, магонией ползучей. Склоны высоких хребтов (Передовой) на значительных пространствах покрыты сосновыми лесами. В верхних частях западных склонов (на высоте 1800–2200 м) доминируют елово-пихтовые леса (псевдотсуга Мензиса, ель Энгельмана), выше хвойные субальпийские редколесья и луга. Нижние части западных горных хребтов, обращённые к пустыням внутренних плоскогорий, заняты участками горных степей из грамы, селина, кустарниковых дубов, можжевельника, кустарника мескит и суккулентов. На восточных склонах Скалистых гор, спускающихся к Великим равнинам, развиты таёжные леса более однородного состава из видов, свойственных восточной части бореального подпояса материка (ели белая и чёрная, пихта бальзамическая). Низкогорные участки заняты горными степями из «травы бизонов» и злаков «грама».

В сухих внутренних районах с умеренным климатом (хребты, примыкающие к южной части Колумбийского плато, хребты Большого Бассейна) растительный покров представлен разреженными низкорослыми лесами и кустарниками. В западной части Колумбийского плато развиты полынные полупустыни и пустыни, в восточной, более увлажнённой части – типичные злаковые степи с преобладанием мятлика, ковыля, пырея. В Большом Бассейне (от восточных предгорий Сьерра-Невада до хребта Биг-Хорн) на склонах среднегорных хребтов на высотах от 600 до 2650 м распространена редколесная и кустарниковая растительность с участием сосен и можжевельника. На востоке Большого бассейна нижние части склонов покрыты сухостепной растительностью из злаков «грама» и «травы бизонов». Обширные котловины заняты полынными полупустынями и пустынями (полынь чёрная, полынь трёхзубчатая), на засоленных почвах – лебеда, галофиты, кустарник «саловое дерево». Колумбийское плато (штат Вашингтон, США).Для западного сектора субтропического пояса (южная часть Береговых хребтов США) характерны летне-сухие смешанные жестколистные леса из сосен, псевдотсуги Мензиса, вечнозелёных дубов, земляничного дерева. В штате Калифорния известно большое число реликтовых видов растений – секвойя, псевдотсуга Мензиса, кипарис. На северо-западе штата Калифорния вблизи тихоокеанского побережья сохранились рощи секвойи вечнозелёной. Секвойя может достигать в высоту до 110 м, диаметр ствола нередко составляет 7,5 м. В Калифорнии и южной части штата Орегон секвойя вечнозелёная произрастает в смешанных лесах с псевдотсугой Мензиса, пихтой одноцветной, кипарисовиком Лоусона, с богатым кустарниковым ярусом и папоротниками.

Колумбийское плато (штат Вашингтон, США).Для западного сектора субтропического пояса (южная часть Береговых хребтов США) характерны летне-сухие смешанные жестколистные леса из сосен, псевдотсуги Мензиса, вечнозелёных дубов, земляничного дерева. В штате Калифорния известно большое число реликтовых видов растений – секвойя, псевдотсуга Мензиса, кипарис. На северо-западе штата Калифорния вблизи тихоокеанского побережья сохранились рощи секвойи вечнозелёной. Секвойя может достигать в высоту до 110 м, диаметр ствола нередко составляет 7,5 м. В Калифорнии и южной части штата Орегон секвойя вечнозелёная произрастает в смешанных лесах с псевдотсугой Мензиса, пихтой одноцветной, кипарисовиком Лоусона, с богатым кустарниковым ярусом и папоротниками.

Пологий западный склон Сьерра-Невады до высоты 2800 м покрыт смешанными лесами с господством сосны жёлтой, псевдотсуги Мензиса, дубов, выше – пихтами и субальпийскими кустарниками и лугами. В качестве примеси в средней части западных склонов (на высоте около 1500 м) встречается секвойя гигантская, или секвойядендрон гигантский, который в ряде мест образует чистый древостой. Самые крупные секвойи, имеющие возраст 2000 лет и старше, признаны охраняемыми объектами (например, секвойи Генерал Шерман, Генерал Грант и др.). Вблизи верхней границы леса много сосновых рощ. На сухих восточных склонах растут только сосново-можжевеловые редколесья. На склонах в самой южной части Береговых хребтов, получающих 250–350 мм осадков в год, распространён чапараль – формация сухолюбивых вечнозелёных кустарниковых дубов с примесью акации, цеанотуса, манзаниты, аденостомы, сумаха.

Континентальный субаридный сектор субтропического пояса (плато Колорадо, восточная часть Аризонского и северо-восточная часть Мексиканского нагорий) получает 250–500 мм осадков в год. На плато Колорадо распространена лесостепная субтропическая растительность – сосны и акации, можжевельник и креозотовый куст, мексиканские суккуленты, злаки. Для аридного сектора (130–250 мм осадков в год) характерна полупустынная и пустынная растительность. Северо-западную часть Мексиканского нагорья и северную часть п-ова Калифорния относят к субтропическому поясу, а их центральную и южную части – к тропическому поясу. Мексиканское нагорье является богатейшим генетическим центром эндемичной мексиканской флоры, насчитывается около 500 видов кактусов, 140 видов агав, нескольких видов юкк. В растительном покрове пустынь Мохаве, Колорадо, Сонора и Северная Меса доминируют креозотовый куст, полынь, акации, дерево мескит, кактусы – опунция (чойя), эхинокактусы, столбчатые кактусы цереусы (или сагуаро), стеноцереусы («органная труба», «ползучий дьявол»), агавы, юкки, окатийо (или идрия). Пустыни п-ова Калифорния и пустыня Сонора тропические (с тёплыми зимами и осадками в летний сезон), их называют древесными пустынями благодаря широкому распространению железного дерева (представитель семейства бобовых), дерева мескит (высота до 4 м), крупных деревьев-суккулентов (древовидные юкки, дерево бужам), кактусов цереусов высотой до 15–18 м. В Соноре также растут такие древесные породы, как пахикормус (слоновое дерево), бурсера, лизилома, кустарники и полукустарники – паловерде, амброзия (или францерия), энцелия, жожоба, эфедра и др. Разнообразие растительного мира в пустыне Сонора – самое большое среди всех пустынь мира, только аридная флора насчитывает свыше 560 видов. На склонах хребтов, примыкающих к равнинам с суккулентными пустынями, преобладают ксерофитные кустарники (чапараль), которые лишь на высоте около 2000 м сменяются редкостойными сухими сосновыми лесами. В горах Сьерра-де-ла-Лагуна на юге п-ова Калифорния произрастают массивы дубово-сосновых лесов.

В тропическом поясе особенности атмосферной циркуляции и гористый рельеф определяют существенные различия в увлажнении территории. Наиболее влажные природные комплексы сформировались в юго-восточных частях Восточной Сьерра-Мадре и Поперечной Вулканической Сьерры. На склонах до высоты 600–1000 м произрастают постоянно-влажные вечнозелёные тропические леса с обилием фикусов, пальм, древовидных папоротников, бамбуков, лиан и эпифитов. Леса отличаются исключительно богатым видовым составом древесных растений: красное дерево (махагони, или каоба), палето, душистый перец, кордия, андира, хлорофор, ахрас, брозимум (хлебный орех майя), ампелосера, калофиллум бразильский, кастилла, терминалия амазонская. В ряде предгорных и низкогорных районов, где годовые суммы осадков более 1100 мм (восточная часть штатов Тампико, Веракрус), тропические леса приобретают облик дождевых лесов (гилеи) с большим количеством папоротников, эпифитов, в частности бриофитов, лишайников, бромелиевых, орхидей. На высоте 1000–2000 м в зоне конденсации тёплого влажного воздуха появляются «туманные леса» из дубов, ликвидамбара, клёнов, ивы, самбукуса, острии, со своеобразным ярусом из древовидных папоротников и подокарпусов. На высоких хребтах и вулканах развиты высокогорные луга. В Западной и Южной Сьерра-Мадре до высоты 1300–1500 м произрастают сезонно-влажные смешанные леса с вечнозелёными и листопадными породами (седрелла, бурсера, ипомея, сейба, псевдобомбакс, кордия), на высоте около 1500–3300 м – сосново-дубовые леса. Равнинные и низкогорные территории вдоль Тихоокеанского побережья заняты сухими низкорослыми листопадными и полулистопадными лесами и редколесьями из цезальпинии, кебрачо, акации и мескита, распространены сухие саванны, с колючими кустарниками и деревом мескит. На обращённых к Тихому океану склонах гор распространены также массивы сосновых и смешанных (хвойно-жестколистных) лесов. Массивы сосновых лесов с типичной древесной породой сосна кедровидная (мексиканский орех, пиньон) занимают склоны на высоте 1600–2400 м в Западной Сьерра-Мадре и северные склоны Центральной Месы.

Субэкваториальный пояс в Кордильерах Северной Америки сравнительно узкий, ландшафты находятся под сильным влиянием океана. Никарагуанская впадина является важным климатическим и биогеографическим рубежом. В юго-восточной части Центральной Америки на обильно увлажнённых северо-восточных склонах хребтов господствуют вечнозелёные и полувечнозелёные (дождевые) леса сложного состава, которые по аналогии с южноамериканскими дождевыми лесами называют сельва. Биологическое разнообразие лесных формаций огромно, насчитывается около 5 тыс. видов сосудистых растений. Породный состав лесов в значительной мере идентичен влажным лесам тропического пояса, поэтому их часто объединяют в один тип лесной растительности – «тропический лес». Дождевые леса имеют сложный состав, преобладают высокорослые, 2–3-ярусные древостои (с высотой верхнего яруса 30–40 м и 5–25 м нижнего). Туманные леса низкорослые и произрастают ниже, чем в южных районах тропического пояса. На увлажняемых муссонами притихоокеанских равнинах и в низкогорьях преобладают сезонно-влажные листопадно-вечнозелёные леса (тамбелния, ипомея, бомбакс, хлопчатниковое дерево – сейба, седрела, темписковое дерево, или желтый дантус, энтеролобиум, или гуанакасте, и др.). Во внутренних котловинах и на отдельных участках притихоокеанской полосы (побережье залива Теуантепек, п-ов Асуэро) леса переходят в листопадные редколесья (акации, мимозы) и саванны (фукьерия колончатая, кактусы). В средней части склонов господствуют горные сосновые и смешанные (хвойно-жестколистные) леса из сосен мексиканской, гладколистной, Монтесумы и жестколистных дубов – горного, крупнолистного, с богатым подлеском из ольхи, земляничного дерева, фуксии мелколистной.

Животный мир

Бо́льшая часть территории материка относится к неарктической фаунистической области, тропические и субэкваториальные районы материка – к неотропической области. Фауна характеризуется высоким родовым разнообразием, связанным с наличием самостоятельных фаунистических центров, а также с существовавшим обменом элементами фауны с Евразией и Южной Америкой. В тундрах и лесотундрах широко распространены северные олени карибу, лоси, а также типичные циркумполярные представители тундровой фауны: волки, росомахи, песец, зайцы, ондатры, бобры, американская норка, копытный лемминг, бурый лемминг, белая сова. Фауна тайги богаче тундровой, ей свойствен больший эндемизм, чем таёжной фауне Евразии. К эндемичным видам относятся дикобраз-иглошерст, куница-илька, красная белка, большая летяга. В тайге обитают крупные растительноядные животные – американский лось, олень карибу, олень-мул, белохвостый олень, чёрный медведь. Многочисленны норки, куницы, ласки, соболи, зайцы-беляки, бобры. В горных лесах Кордильер водится один из самых крупных хищников – гризли. В альпийской зоне находятся основные местообитания снежных баранов толсторогов и снежных коз.

Снежная коза (Oreamnos americanus) в Скалистых горах (штат Колорадо, США).Популяция хищников – медведя гризли, бурого медведя, волка, россомахи, койота, канадской рыси, красной лисицы – сильно сократилась. Степной бизон, некогда распространённый на плато Колорадо, сохранился лишь в ряде национальных парков. Для полупустынь и пустынь эндемичны длинноухая лисица, чернохвостый заяц, кенгуровая крыса, относящаяся к американскому семейству мешотчатых прыгунов. Примечательно большое разнообразие ящериц (фринозома, ядозуб, хирот, игуана) и змей (степной удав, гремучие змеи). Обильны насекомые. Характерны представители южноамериканской фауны – броненосцы и ягуары.

Снежная коза (Oreamnos americanus) в Скалистых горах (штат Колорадо, США).Популяция хищников – медведя гризли, бурого медведя, волка, россомахи, койота, канадской рыси, красной лисицы – сильно сократилась. Степной бизон, некогда распространённый на плато Колорадо, сохранился лишь в ряде национальных парков. Для полупустынь и пустынь эндемичны длинноухая лисица, чернохвостый заяц, кенгуровая крыса, относящаяся к американскому семейству мешотчатых прыгунов. Примечательно большое разнообразие ящериц (фринозома, ядозуб, хирот, игуана) и змей (степной удав, гремучие змеи). Обильны насекомые. Характерны представители южноамериканской фауны – броненосцы и ягуары.

Центральноамериканская подобласть неотропической области близка к бразильской подобласти и содержит довольно многочисленные эндемичные роды всех классов позвоночных, а также целый ряд голарктических животных. Из млекопитающих здесь особенно много эндемичных родов грызунов и летучих мышей, относящихся к неотропическим семействам. В лесах тропического и субэкваториального поясов (Центральноамериканская подобласть неотропической области) обитают олени (Мазама), пекари, широконосые обезьяны, древесные муравьеды, ленивцы, опоссумы, вампировые летучие мыши. Встречаются броненосцы, тапиры, еноты кинкажу и какомицли, морские свинки, а также голарктические животные – рыси, хорьки, суслики, землеройки. Из птиц характерны туканы, клинохвостые попугаи, колибри, птица квезаль (кетцаль). В водоёмах обитают аллигаторы, крупные водоплавающие черепахи. В засушливых районах обитают пумы, ягуары, скунсы, еноты какомицли, летяги, рыси, хорьки, зайцы, суслики, землеройки.

Зональные типы горных ландшафтов

Горная система Кордильер обладает уникальным разнообразием природных ландшафтов. Вследствие значительной высоты на всём её протяжении отчётливо выражена высотная поясность природных комплексов. Вместе с тем простирание горных хребтов в направлении, перпендикулярном основному потоку влаги, обусловливает существенные различия между ландшафтами прибрежных (тихоокеанских) и внутренних частей территории. Самые же крупные изменения в ландшафтах связаны с широтным положением горной системы. В северной части Кордильер выделяют Кордильеры Аляски и Канады, в южной части – Кордильеры США, Мексики и Центральной Америки.

В Кордильерах Аляски, за исключением побережья залива Аляска, повсеместно развиты многолетнемёрзлые породы. На склонах хребтов внутренних районов Аляски и на северном склоне Аляскинского хребта спектр высотных поясов представлен предгорными редколесьями (лесотундра) в котловинах и долинах рек и горной тундрой на высоких плоскогорьях. Характерны редколесно-тундрово-гольцово-пустынный и кустарниково-тундровый типы высотной поясности. Южные, покрытые лесами склоны Аляскинского хребта, который является климаторазделом, относят к умеренному поясу. Спускающиеся к заливу Аляска тихоокеанские хребты юга Аляски и северо-запада Канады имеют таёжно-тундровый тип высотной поясности. Часть гор, расположенных южнее 60° с. ш. (Береговой хребет Канады, северная часть Береговых хребтов США, горы Каскадные, Кламат), ряд авторов относят к отдельной зоне влажных темнохвойных притихоокеанских лесов; для них типичен хвойнолесной-тундровый или луговой тип высотной поясности. В расположенных на территории Канады хребтах Колумбийских и Скалистых гор спектр вертикальных зон начинается с предгорных темно- и светлохвойных таёжных лесов, преобладают таёжно-тундровый (или луговой), местами хвойнолесной-альпийско-луговой или смешанно-хвойнолесной-альпийско-луговой типы поясности. На склонах хребтов, примыкающих к плато Фрейзер, в южной части которого развиты мелколиственно-хвойные лесостепи и степи, сформировался редколесно-хвойнолесной-луговой тип. Западным склонам Скалистых гор США присуща наиболее сложная структура высотной поясности. На хорошо увлажнённых западных склонах высоких хребтов развит степо-смешаннолесной-хвойнолесной-альпийско-луговой тип высотной поясности (Передовой, Биттерут), а на обращённых к Большому Бассейну склонах хребтов (Уосатч) – полупустынно-степо-хвойнолесной-луговой тип. На восточных склонах и в более засушливых южных районах Скалистых гор развит степо- или редколесно-хвойнолесной-альпийско-луговой тип поясности.

Ландшафт Скалистых гор в национальном парке Глейшер (США).

Фото: Troy Smith, flickr.com. CC BY-NC-ND 2.0Для притихоокеанской области субтропического климата типичны зоны летне-сухих вечнозелёных жестколистных лесов (средиземноморского типа) и в её южной части – летне-сухих вечнозеленых жестколистных редколесий и кустарников. Структура высотной поясности Сьерра-Невады из-за различий в увлажнённости асимметрична. Обращённый к Тихому океану пологий западный склон Сьерра-Невады, покрытый летне-сухими вечнозелёными жестколистными и смешанными лесами (средиземноморского типа) характеризуется жестколистно-смешанным-хвойнолесным-луговым типом высотной поясности. Короткий восточный склон, обращённый к пустыням Большого Бассейна, имеет полупустынно-хвойно-редколесный-хвойнолесной тип.

Ландшафт Скалистых гор в национальном парке Глейшер (США).

Фото: Troy Smith, flickr.com. CC BY-NC-ND 2.0Для притихоокеанской области субтропического климата типичны зоны летне-сухих вечнозелёных жестколистных лесов (средиземноморского типа) и в её южной части – летне-сухих вечнозеленых жестколистных редколесий и кустарников. Структура высотной поясности Сьерра-Невады из-за различий в увлажнённости асимметрична. Обращённый к Тихому океану пологий западный склон Сьерра-Невады, покрытый летне-сухими вечнозелёными жестколистными и смешанными лесами (средиземноморского типа) характеризуется жестколистно-смешанным-хвойнолесным-луговым типом высотной поясности. Короткий восточный склон, обращённый к пустыням Большого Бассейна, имеет полупустынно-хвойно-редколесный-хвойнолесной тип.

В Кордильерах Мексики и Центральной Америки отчётливо выражен лесолуговой тип высотной поясности. К югу от 22° с. ш. на юго-восточных наветренных склонах Восточной Сьерра-Мадре и на южных склонах Поперечной Вулканической Сьерры преобладают ландшафты вечнозелёно-смешаннолесного-хвойнолесного-лугового типа высотной поясности зоны влажных вечнозелёных тропических лесов. В этих горных районах в средней части склонов (на высоте около 1500 м) среднегодовая температура составляет около 12 °С, господствуют ландшафты умеренного пояса. Невысокие хребты северной части Мексиканского нагорья и обращённые к его внутренним районам короткие склоны Западной и Восточной Сьерра-Мадре покрыты горными хвойно-жестколистными лесами и имеют жестколистно-кустарниково-редколесный тип поясности. На наветренных склонах Западной Сьерра-Мадре редколесно-смешаннолиственно-хвойнолесной-степной или луговой тип поясности. Горным массивам субэкваториального пояса в зависимости от экспозиции склонов свойственны вечнозелёно-смешаннолесной-хвойнолесной-луговой и листопадно-полувечнозелёный-лесной-луговой типы поясности.

Основное занятие населения

Территория Кордильер Северной Америки населена неравномерно. В 19 в. приток большого числа колонистов в западные районы с благоприятными климатическими условиями и впоследствии развитие промышленности предопределили высокую плотность населения в притихоокеанских штатах Канады и США. На Аляске и в Канаде основные направления хозяйственной деятельности населения связаны с добычей полезных ископаемых, энергетикой, переработкой минерального сырья, лесоразработками и переработкой древесины, в меньшей степени – сельским хозяйством.

Кордильерский запад США отличается развитыми энергетикой, цветной металлургией, многопрофильным машиностроением и химической промышленностью, лесным хозяйством, передовыми информационными технологиями. В межгорных долинах притихоокеанских хребтов США, на Колумбийском плато, в Калифорнийской долине сконцентрированы фермерские хозяйства, помимо полевых культур выращивают плодово-ягодные и овощные культуры, много культурных пастбищ. В США засушливые территории внутренних плато и межгорных котловин стали крупными очагами орошаемого земледелия (западная часть Колумбийского плато, Калифорнийская долина, низменности вокруг озера Солтон-Си, пойменно-террасовые равнины рек Колорадо, Хила, Солт-Ривер). В межгорных долинах южной части Береговых хребтов сосредоточены орошаемые плантации (виноградники, цитрусовые) и пастбища.

В Кордильерах Мексики важными направлениями хозяйственной деятельности являются добыча руд цветных металлов, лесное и сельское хозяйство (экстенсивное пастбищное скотоводство, орошаемое земледелие). На равнинах и в предгорьях большие площади лесов расчищены под плантации сахарного тростника, бананов, какао, кофе и тропических фруктов, в засушливых районах – хлопчатника и агавы. В центральном и центрально-западном районах Мексики сосредоточены животноводческо-зерновые хозяйства и культурные пастбища. В странах Центральной Америки наиболее густо населены низкогорные и равнинные районы. Бóльшая часть населения занята в сельском хозяйстве, в том числе в возделывании экспортных культур – кофе, бананов, масличной пальмы.

Состояние и охрана окружающей среды

Неблагоприятные последствия хозяйственной деятельности человека проявляются на значительной территории Кордильер Северной Америки и вызваны интенсивным использованием природных ресурсов, прежде всего лесных, минеральных, почвенных, водных. Экологические проблемы Аляски связаны с разливами нефти, потеплением и таянием льдов Арктики, нарушением местообитаний диких животных, ростом добычи рыбы и морепродуктов, загрязнением водных объектов и воздуха транспортом. В южной части Кордильер Канады и на западе США леса интенсивно вырубались со 2-й половины 20 в. Особенно пострадали насаждения ели ситхинской, псевдотсуги Мензиса, секвойи, сосны жёлтой. На юге Берегового хребта и Колумбийских гор, в Каскадных горах, на о. Ванкувер вырубки занимают не только пологие, но и крутосклонные участки. В США значительная часть горных лесов Скалистых гор используется для выпаса скота. Лесные земли в юго-западных районах Кордильер Северной Америки с летне-сухим субтропическим климатом подвержены масштабным пожарам. На сельскохозяйственных землях внутренних плоскогорий проявляется ускоренная эрозия. На Колумбийском плато интенсивный смыв почвы связан с распашкой склоновых участков возвышенностей, перекрытых лёссовидными суглинками. Неблагоприятным последствием сельскохозяйственной деятельности стало загрязнение водных источников пестицидами и нитратами, особенно значительное в реках Колорадо и Сан-Хоакин. Обезлесение, пожары, отстрел животных и утрата их местообитаний, высокие рекреационные нагрузки создают неблагоприятную экологическую обстановку в ряде районов Кордильер Северной Америки. В штате Аризона (США), а также в котловине Мехико (Мексика) наблюдается истощение подземных вод.

В Мексике скорость обезлесения составляет около 0,8 % в год, регистрируется наиболее высокий в Кордильерах Северной Америки эрозионный смыв. Вырубаются ценные породы деревьев: седрела, каоба, или махагони, квебрахо, сейба, кампечевое дерево, калофиллум бразильский, сосны, пихта священная. Серьёзной проблемой, связанной с вырубкой древесных пород и нефтяным загрязнением прибрежных вод Мексиканского залива, является сохранение экосистем мангров. В странах Центральной Америки важнейшие экологические проблемы связаны с уничтожением естественной растительности, деградацией пастбищ, загрязнением почв и водных источников сельскохозяйственных районов нитратами и фосфатами, загрязнением твёрдыми отходами, с частичной утратой биоразнообразия. Наиболее значительные темпы обезлесения отмечаются в Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, несмотря на то что в последние годы его темпы снижаются. Обезлесение связано с расчисткой земель под пастбища и плантации, промышленными рубками, добычей полезных ископаемых, болезнями леса и распространением вредителей. Одним из последствий сведения лесов является высокий эрозионный смыв. В Центральной Америке интенсивной эрозией охвачено около 24 % земель. Важной проблемой состояния лесов является увеличение фрагментарности лесных массивов, связанное с выборочной рубкой ценных пород.

Туристическая отрасль в Кордильерах Северной Америки получила самое широкое развитие. Наиболее обустроены с точки зрения туристической активности природные парки – национальные, провинциальные, национальные леса и другие охраняемые объекты. Наиболее крупные и известные охраняемые природные территории в горах – национальные парки Денали, Ворота Арктики, Катмай, Лейк-Кларк (США); биосферный резерват Монтес-Асулес, национальные парки Невадо-де-Толука, Тепозтеко, Попокатепетль-Истаксиуатль, Пико-де-Орисаба (Мексика). В список Всемирного наследия включены парки и резерваты: Горы Врангеля и Горы Святого Ильи, Клуэйн, Глейшер-Бэй, Международный парк мира Уотертон-Глейшер (все – в США и Канаде). В Канадских Скалистых горах создано настоящее созвездие национальных парков (Банф, Йохо, Джаспер). В США уникальными проявлениями поствулканической деятельности славится Йеллоустонский национальный парк. Парк Роки-Маунтин и ряд национальных заповедников (лесов): Уайт-Ривер, Арапахо и Рузвельт, Пайк и Сан-Исабель, Медисин-Боу-Роатт, Анкомпагре, Рио-Гранде и др. не только знакомят туристов с уникальной природой Скалистых гор, но и имеют огромное природоохранное значение. Парки Олимпик в горном массиве Олимпик, Гранд-Каньон на плато Колорадо, Йосемитский и Секвойя в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, Редвуд на северо-западе этого штата – всемирно известные национальные парки на территории США.

Йосемитский национальный парк, хребет Сьерра-Невада (штат Калифорния, США).Исключительно ценными природными объектами являются биосферный резерват Марипоса-Монарка (Мексика), национальные парки Рио-Платано (Гондурас), Дарьен, Лос-Катиос, Коиба (Панама), Таламанка – Ла-Амистад (международный биосферный парк, Коста-Рика и Панама), охраняемая территория Гуанакасте (Коста-Рика). Множество организованных мест отдыха и туризма предлагают многочисленные памятники природы, охраняемые рекреационные зоны побережий и речных долин.

Йосемитский национальный парк, хребет Сьерра-Невада (штат Калифорния, США).Исключительно ценными природными объектами являются биосферный резерват Марипоса-Монарка (Мексика), национальные парки Рио-Платано (Гондурас), Дарьен, Лос-Катиос, Коиба (Панама), Таламанка – Ла-Амистад (международный биосферный парк, Коста-Рика и Панама), охраняемая территория Гуанакасте (Коста-Рика). Множество организованных мест отдыха и туризма предлагают многочисленные памятники природы, охраняемые рекреационные зоны побережий и речных долин.

История исследования

В Кордильеры Центральной Америки испанские колонизаторы проникли в начале 16 в., однако до 2-й половины 19 в. фактическими хозяевами большей части территории оставались индейцы. В 1501 г. на берега Панамы высадились испанские конкистадоры во главе с Родриго де Бастидасом. В 1503 г. Христофор Колумб основал поселение вблизи устья реки Белен. В 1513 г. экспедиция Васко Нуньес де Бальбоа пересекла Панамский перешеек и вышла к Тихому океану. В 1519–1524 гг. испанские завоевательные отряды Э. Кортеса преодолели Мексиканское нагорье, достигли Тихого океана и далее продвинулись через Гватемалу и Гондурас до залива Фонсека. В 1532–1533 гг. Кортесом была открыта южная часть п-ова Калифорния. Испанская экспедиция Х. Авилы прошла от Панамского залива на северо-запад до залива Фонсека и открыла озёра Никарагуа и Манагуа. В 1540–1541 гг. испанец Ф. В. де Коронадо совершил поход на север через плато Колорадо в южную часть Скалистых гор и достиг Великих равнин на широте 40° с. ш., а его суда прошли через Калифорнийский залив до низовьев реки Колорадо.

В 1648 г. русские землепроходцы С. И. Дежнёв и Ф. А. Попов прошли из Чукотского моря в Тихий океан, доказав, что Северная Америка отделена от Азии узким (Беринговым) проливом. В 1732 г. русские мореплаватели М. С. Гвоздев и И. Федоров впервые подошли к берегам Америки вблизи северо-западного побережья Аляски. В 1741 г. Вторая Камчатская экспедиция В. И. Беринга и А. И. Чирикова – М. П. Шпанберга достигла побережья Северной Америки северо-восточнее мыса Принца Уэльского, обследовала южное побережье Аляски, ряд островов Алеутской гряды и продвинулась на юг до широты гор Святого Ильи. В 1759–1764 гг. промышленники А. Толстых, С. Глотов, С. Пономарёв и др. открыли острова Крысьи, Андреяновские, Лисьи и частично п-ов Аляска; П. К. Креницын и М. Д. Левашов в 1768–1769 гг. в основном завершили открытие всей Алеутской цепи островов. В 1784 г. Г. И. Шелихов основал на о. Кадьяк первое постоянное поселение. Русскими моряками и колонистами были составлены подробные карты западных берегов Северной Америки вплоть до Калифорнии, обследованы значительные территории плато Юкон.

В 1774–1775 гг. испанские моряки обследовали западное побережье Северной Америки до 55° с. ш., открыв устье реки Колумбия, западный берег о. Ванкувер и часть о-вов Королевы Шарлотты; в 1776 г. Ф. Гарсес пересёк пустыню Мохаве и открыл Калифорнийскую долину, С. Эскаланте – Большой Бассейн. В 1778 г. Дж. Кук поднялся вдоль западного побережья Северной Америки до 70°20' с. ш., обследовал залив Аляска и восточное побережье Берингова моря, где открыл залив Нортон. В 1792–1793 гг. А. Маккензи пересёк северную часть Скалистых гор и впервые увидел реку Фрейзер. В 1792–1794 гг. Дж. Ванкувер завершил открытие о. Ванкувер и о-вов Королевы Шарлотты, а Д. Томпсон – бассейна реки Колумбия.

В 1784–1795 гг. русские исследователи Шелихов, А. А. Баранов, Г. А. Сарычев, Д. И. Бочаров и др. завершили открытие полуостровов Аляска и Кенай. В 1816 г. О. Е. Коцебу открыл залив на западе Аляски, названный его именем, в 1821 г. М. Н. Васильев – о. Нунивак. В 1803–1844 гг. С. Баженов, Ф. Л. Колмаков, А. К. Этолин, А. И. Климовский, И. Ф. Васильев, В. И. Малахов, Л. А. Загоскин, Ф. П. Врангель и др. открыли реки Коппер, Суситна, Нушагак, Кускокуим, нижнее и среднее течение реки Юкон, горы Чугач, Врангеля, Кускокуим и участки Аляскинского хребта. В 1843–1850 гг. англичанин Р. Кэмпбелл описал истоки Юкона, его верхнее течение и плоскогорье Юкон. В 1804–1806 гг. американцы М. Льюис и У. Кларк проследили течение реки Миссури от устья до истоков и перевалили через Скалистые горы; в 1806–1807 гг. З. Пайк открыл в южной части Скалистых гор истоки реки Арканзас; в 1824–1853 гг. Дж. Бриджер, П. Огден, Б. Бонвилл, К. Карсон, Д. Фримонт и др. исследовали и оконтурили Калифорнийскую долину и Большой Бассейн, открыли Большое Солёное озеро и реку Гумбольдт. В конце 19 – начале 20 вв. Дж. Пауэлл, Дж. Доусон, А. Брукс и другие американские и канадские геологи завершили открытие Скалистых гор, плато Юкон, Аляскинского хребта и открыли хребет Брукс.

Предпосылкой к заселению европейцами Кордильер Северной Америки явилось обнаружение в конце 1840-х гг. золота в Калифорнии. После продажи Россией Аляски США в 1867 г. Кордильеры Аляски долгое время оставались слабо освоенной территорией; в конце 19 в. началась добыча золота на реке Клондайк, на п-ове Сьюард. «Золотая лихорадка» стала одной из основных причин освоения западных районов Кордильер.