КАСПИ́ЙСКОЕ МО́РЕ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

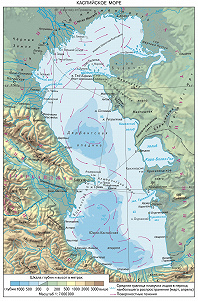

КАСПИ́ЙСКОЕ МО́РЕ (Каспий), крупнейший на земном шаре замкнутый водоём, бессточное солоноватое озеро. Расположено на юж. границе Азии и Европы, омывает берега России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана. Из-за размеров, своеобразия природных условий и сложности гидрологич. процессов Каспий принято относить к классу замкнутых внутриматериковых морей.

К. м. расположено в обширной области внутр. стока и занимает глубокую тектонич. депрессию. Уровень воды в море находится на отметке ок. 27 м ниже уровня Мирового ок., пл. ок. 390 тыс. км2, объём ок. 78 тыс. км3. Наибольшая глубина 1025 м. При ширине от 200 до 400 км море вытянуто по меридиану на 1030 км.

Крупнейшие заливы: на востоке – Мангышлакский, Кара-Богаз-Гол, Туркменбаши (Красноводский), Туркменский; на западе – Кизлярский, Аграханский, Кызылагадж, Бакинская бухта; на юге – мелководные лагуны. Островов в К. м. много, но почти все они небольшие, общей площадью менее 2 тыс. км2. В сев. части многочисленны мелкие острова, примыкающие к дельте Волги; более крупные – Кулалы, Морской, Тюлений, Чечень. У зап. берегов – Апшеронский архипелаг, южнее лежат острова Бакинского архипелага, у вост. побережья – узкий, вытянутый с севера на юг о. Огурчинский.

Сев. берега К. м. низменные и очень отлогие, характеризуются широким развитием осушек, образующихся в результате сгонно-нагонных явлений; здесь развиты также дельтовые берега (дельты Волги, Урала, Терека) с обильным поступлением терригенного материала, выделяется дельта Волги с обширными тростниковыми зарослями. Зап. берега абразионные, к югу от Апшеронского п-ова б. ч. аккумулятивные дельтового типа с многочисл. пересыпями и косами. Юж. берега низменные. Вост. берега б. ч. пустынные и низменные, сложенные песками.

Рельеф и геологическое строение дна

К. м. находится в зоне повышенной сейсмич. активности. В г. Красноводск (ныне Туркменбаши) в 1895 произошло сильнейшее землетрясение силой 8,2 балла по шкале Рихтера. На островах и побережье юж. части моря часто наблюдаются извержения грязевых вулканов, приводящие к образованию новых отмелей, банок и небольших островов, размывающихся волнением и появляющихся вновь.

По особенностям физико-географич. условий и характеру рельефа дна в К. м. принято выделять Северный, Средний и Южный Каспий. Сев. Каспий отличается исключительной мелководностью, расположен полностью в пределах шельфа со ср. глубинами 4–5 м. Даже небольшие изменения уровня здесь при низменных побережьях приводят к значит. колебаниям площади водного зеркала, поэтому границы моря в сев.-вост. части на картах мелкого масштаба показывают пунктиром. Наибольшие глубины (ок. 20 м) наблюдаются только близ условной границы со Ср. Каспием, которая проводится по линии, соединяющей о. Чечень (к северу от Аграханского п-ова) с мысом Тюб-Караган на п-ове Мангышлак. В рельефе дна Ср. Каспия выделяется Дербентская впадина (наибольшая глубина 788 м). Граница между Ср. и Юж. Каспием проходит над Апшеронским порогом с глубинами до 180 м по линии от о. Чилов (к востоку от Апшеронского п-ова) к мысу Куули (Туркмения). Котловина Юж. Каспия – наиболее обширный район моря с самыми большими глубинами, здесь сосредоточены почти 2/3 вод К. м., 1/3 приходится на Ср. Каспий, в Сев. Каспии из-за малых глубин находится менее 1% каспийских вод. В целом в рельефе дна К. м. преобладают шельфовые участки (вся сев. часть и широкая полоса вдоль вост. побережья моря). Материковый склон наиболее выражен на зап. склоне Дербентской котловины и почти по всему периметру Южно-Каспийской котловины. На шельфе распространены терригенно-ракушечные пески, ракуша, оолитовые пески; глубоководные участки дна покрыты алевролитовыми и илистыми осадками с высоким содержанием карбоната кальция. На отд. участках дна обнажаются коренные породы неогенового возраста. В зал. Кара-Богаз-Гол накапливается мирабилит.

В тектонич. отношении в пределах Сев. Каспия выделяют юж. часть Прикаспийской синеклизы Вост.-Европ. платформы, которая на юге обрамляется Астраханско-Актюбинской зоной, сложенной девонско-нижнепермскими карбонатными породами, залегающими на вулканич. основании и вмещающими крупные залежи нефти и природного горючего газа. С юго-запада на синеклизу надвинуты палеозойские складчатые образования Донецко-Каспийской зоны (или кряжа Карпинского), представляющей собой выступ фундамента молодых Скифской (на западе) и Туранской (на востоке) платформ, которые разделены на дне К. м. Аграхано-Гурьевским разломом (левым сдвигом) сев.-вост. простирания. Ср. Каспий в осн. принадлежит Туранской платформе, а его юго-зап. окраина (включая Дербентскую впадину) является продолжением Терско-Каспийского передового прогиба складчатой системы Большого Кавказа. Осадочный чехол платформы и прогиба, сложенный юрскими и более молодыми отложениями, заключает в локальных поднятиях залежи нефти и горючего газа. Апшеронский порог, отделяющий Ср. Каспий от Южного, представляет собой смыкающее звено кайнозойских складчатых систем Большого Кавказа и Копетдага. Южно-Каспийская котловина К. м. с корой океанич. или переходного типа заполнена мощным (св. 25 км) комплексом осадков кайнозоя. В Южно-Каспийской котловине сосредоточены многочисл. крупные месторождения углеводородов.

До конца миоцена К. м. представляло собой окраинное море древнего океана Тетис (с олигоцена – реликтового океанич. бассейна Паратетис). К началу плиоцена утратило связь с Чёрным морем. Сев. и Ср. Каспий подверглись осушению, и через них протянулась долина палео-Волги, дельта которой располагалась в районе Апшеронского п-ова. Дельтовые осадки стали гл. вместилищем залежей нефти и природного горючего газа Азербайджана и Туркмении. В позднем плиоцене в связи с акчагыльской трансгрессией площадь К. м. сильно увеличилась и связь с Мировым ок. временно возобновилась. Воды моря покрывали не только дно совр. впадины К. м., но и прилегающие территории. В четвертичное время трансгрессии (апшеронская, бакинская, хазарская, хвалынская) чередовались с регрессиями. Юж. половина К. м. находится в зоне повышенной сейсмич. активности.

Климат

Сильно вытянутое с севера на юг К. м. расположено в пределах нескольких климатич. зон. В сев. части климат умеренный континентальный, на зап. побережье – умеренный тёплый, юго-зап. и юж. побережья лежат в пределах субтропиков, на вост. побережье господствует климат пустынь. В зимнее время над Сев. и Ср. Каспием погода формируется под действием арктич. континентального и мор. воздуха, а Юж. Каспий часто находится под воздействием юж. циклонов. Погода на западе неустойчивая дождливая, на востоке сухая. Летом зап. и сев.-зап. области испытывают влияние отрогов Азорского атмосферного максимума, а юго-восточные находятся под воздействием Ирано-Афганского минимума, что в совокупности создаёт сухую, устойчивую тёплую погоду. Над морем преобладают ветры сев. и сев.-зап. (до 40%) и юго-вост. (ок. 35%) направлений. Ср. скорость ветра ок. 6 м/с, в центр. районах моря до 7 м/с, в районе Апшеронского п-ова – 8–9 м/с. Сев. штормовые «бакинские норды» достигают скорости 20–25 м/с. Самые низкие ср.-месячные темп-ры воздуха –10 °C наблюдаются в январе – феврале в сев.-вост. районах (в наиболее суровые зимы доходят до –30 °C), в юж. районах 8–12 °C. В июле – августе ср.-месячные темп-ры над всей акваторией моря 25–26 °C, с максимумом до 44 °C на вост. побережье. Распределение атмосферных осадков очень неравномерное – от 100 мм в год на вост. берегах до 1700 мм в Ленкорани. В открытом море в среднем выпадает ок. 200 мм осадков в год.

Гидрологический режим

Изменения водного баланса замкнутого моря сильно влияют на изменение объёма вод и соответственные колебания уровня. Среднемноголетние составляющие водного баланса К. м. за 1900–90-е гг. (км3/см слоя): речной сток 300/77, атмосферные осадки 77/20, подземный сток 4/1, испарение 377/97, сток в Кара-Богаз-Гол 13/3, что формирует отрицательный водный баланс в 9 км3, или 3 см слоя, в год. По палеогеографич. данным, за последние 2000 лет размах колебаний уровня К. м. достигал не менее 7 м. С нач. 20 в. в колебаниях уровня наблюдалась устойчивая тенденция к понижению, в результате которого за 75 лет уровень понизился на 3,2 м и в 1977 достиг отметки –29 м (самое низкое положение за последние 500 лет). Площадь поверхности моря сократилась более чем на 40 тыс. км2, что превышает площадь Азовского моря. С 1978 началось быстрое повышение уровня, и к 1996 была достигнута отметка ок. –27 м относительно уровня Мирового ок. В совр. эпоху колебания уровня К. м. определяются гл. обр. колебанием климатич. характеристик. Сезонные колебания уровня К. м. связаны с неравномерностью поступления речного стока (прежде всего стока Волги), поэтому наименьший уровень наблюдается в зимнее время, наибольший – летом. Кратковременные резкие изменения уровня связаны с нагонными явлениями, сильнее всего проявляются в мелководных сев. районах и при штормовых нагонах могут достигать 3–4 м. Такие нагоны вызывают затопление значит. прибрежных участков суши. В Ср. и Юж. Каспии сгонно-нагонные колебания уровня в среднем 10–30 см, при штормовых условиях – до 1,5 м. Повторяемость нагонов в зависимости от района от одного до 5 раз в месяц, продолжительность до одних суток. В Каспии, как и во всяком замкнутом водоёме, наблюдаются сейшевые колебания уровня в виде стоячих волн с периодами 4–9 ч (ветровые) и 12 ч (приливные). Величина сейшевых колебаний обычно не превышает 20–30 см.

Речной сток в К. м. распределён крайне неравномерно. В море впадает более 130 рек, которые в среднем в год приносят ок. 290 км3 пресной воды. До 85% речного стока приходится на долю Волги с Уралом и поступает в мелководный Сев. Каспий. Реки зап. побережья – Кура, Самур, Сулак, Терек и др. – дают до 10% стока. Ещё примерно 5% пресных вод приносят в Юж. Каспий реки иран. побережья. Вост. пустынные берега полностью лишены постоянного пресного стока.

Ср. скорости ветровых течений 15–20 см/с, наибольшие – до 70 см/с. В Сев. Каспии преобладающие ветры создают поток, направленный вдоль сев.-зап. побережья на юго-запад. В Ср. Каспии это течение сливается с зап. ветвью местной циклонич. циркуляции и продолжает движение вдоль зап. побережья. У Апшеронского п-ова течение раздваивается. Его часть в открытом море вливается в циклонич. циркуляцию Ср. Каспия, а прибрежная огибает берега Юж. Каспия и поворачивает на север, включаясь в прибрежное течение, огибающее всё вост. побережье. Среднее состояние движения поверхностных каспийских вод часто нарушается из-за изменчивости ветровых условий и др. факторов. Так, в сев.-вост. мелководном районе может возникать местный антициклонич. круговорот. Два антициклонич. вихря часто наблюдаются в Юж. Каспии. В Ср. Каспии в тёплом сезоне устойчивые сев.-зап. ветры создают юж. перенос вдоль вост. побережья. При слабых ветрах и во время штилевой погоды течения могут иметь др. направления.

Ветровое волнение развивается очень сильно, т. к. преобладающие ветры имеют большую длину разгона. Волнение развивается преим. в сев.-зап. и юго-вост. направлениях. Сильные штормы наблюдаются на открытой акватории Ср. Каспия, в районах г. Махачкала, Апшеронского п-ова и п-ова Мангышлак. Ср. высота волн наибольшей повторяемости 1–1,5 м, при скоростях ветра более 15 м/с возрастает до 2–3 м. Наибольшие высоты волн отмечены во время сильных штормов в районе гидрометеостанции Нефтяные Камни: ежегодно 7–8 м, в отд. случаях до 10 м.

Темп-ра воды на поверхности моря в январе – феврале в Сев. Каспии близка к темп-ре замерзания (ок. –0,2 – –0,3 °C) и постепенно повышается в юж. направлении до 11 °C у берегов Ирана. Летом поверхностные воды прогреваются до 23–28 °C повсюду, кроме вост. шельфа Ср. Каспия, где в июле – августе развивается сезонный прибрежный апвеллинг и темп-ра воды на поверхности опускается до 12–17 °C. В зимнее время из-за интенсивного конвективного перемешивания темп-ра воды мало изменяется с глубиной. Летом под верхним прогретым слоем на горизонтах 20–30 м формируется сезонный термоклин (слой резкого изменения темп-ры), отделяющий глубинные холодные воды от тёплых поверхностных. В придонных слоях вод глубоководных впадин круглый год сохраняется темп-ра 4,5–5,5 °C в Ср. Каспии и 5,8–6,5 °C в Южном. Солёность в К. м. почти в 3 раза ниже, чем в открытых районах Мирового ок., и составляет в среднем 12,8–12,9‰. Особенно следует подчеркнуть, что солевой состав каспийской воды не полностью идентичен составу океанских вод, что объясняется изолированностью моря от океана. Воды К. м. беднее солями натрия и хлоридами, но богаче карбонатами и сульфатами кальция и магния из-за своеобразия состава солей, поступающих в море с речным и подземным стоком. Самая высокая изменчивость солёности наблюдается в Сев. Каспии, где в приустьевых участках Волги и Урала вода пресная (менее 1‰), а по мере продвижения на юг содержание солей увеличивается до 10–11‰ на границе со Ср. Каспием. Наибольшие горизонтальные градиенты солёности характерны для фронтальной зоны между морскими и речными водами. Различия в солёности между Ср. и Юж. Каспием малы, солёность несколько увеличивается с северо-запада на юго-восток, достигая в Туркменском зал. 13,6‰ (в Кара-Богаз-Голе до 300‰). Изменения солёности по вертикали невелики и редко превышают 0,3‰, что свидетельствует о хорошем вертикальном перемешивании вод. Прозрачность воды изменяется в широких пределах от 0,2 м в устьевых областях крупных рек до 15–17 м в центр. районах моря.

По ледовому режиму К. м. относится к частично замерзающим морям. Ледовые условия ежегодно наблюдаются только в сев. районах. Сев. Каспий полностью покрывается мор. льдами, Средний – частично (только в суровые зимы). Ср. граница мор. льдов проходит по дуге, обращённой выпуклостью к северу, от Аграханского п-ова на западе к п-ову Тюб-Караган на востоке. Обычно льдообразование начинается в середине ноября на крайнем северо-востоке и постепенно распространяется на юго-запад. В январе весь Сев. Каспий оказывается покрыт льдом, б. ч. лёд припайный (неподвижный). Дрейфующий лёд окаймляет припай полосой шириной 20–30 км. Ср. толщина льда от 30 см у юж. границы до 60 см в сев.-вост. районах Сев. Каспия, в торосистых нагромождениях – до 1,5 м. Разрушение ледяного покрова начинается во 2-й пол. февраля. В суровые зимы наблюдаются выносы дрейфующих льдов на юг, вдоль зап. берега, иногда до Апшеронского п-ова. В начале апреля море полностью освобождается от ледяного покрова.

История исследования

Считается, что совр. название К. м. происходит от древних племён каспиев, населявших приморские области в 1-м тыс. до н. э.; др. историч. названия: Гирканское (Ирканское), Персидское, Хазарское, Хвалынское (Хвалисское), Хорезмское, Дербентское. Первые упоминания о существовании К. м. относятся к 5 в. до н. э. Геродот одним из первых утверждал, что этот водоём изолированный, т. е. представляет собой озеро. В трудах араб. учёных Средневековья есть сведения о том, что в 13–16 вв. Амударья частично впадала в это море одним из рукавов. Известные многочисл. др.-греч., араб., европейские, в т. ч. русские, карты К. м. до нач. 18 в. не отражали действительность и были фактически произвольными рисунками. По распоряжению царя Петра I в 1714–15 была организована экспедиция под рук. А. Бековича-Черкасского, исследовавшего К. м., в частности его вост. берега. Первая карта, на которой контуры побережий близки к современным, была составлена в 1720 с использованием астрономич. определений рус. воен. гидрографами Ф. И. Соймоновым и К. Верденом. В 1731 Соймонов издал первый атлас, а вскоре и первую печатную лоцию К. м. Новое издание карт К. м. с исправлениями и дополнениями осуществил адм. А. И. Нагаев в 1760. Первые сведения по геологии и биологии К. м. опубликовали С. Г. Гмелин и П. С. Паллас. Гидрографич. исследования во 2-й пол. 18 в. продолжены И. В. Токмачёвым, М. И. Войновичем, в нач. 19 в. – А. Е. Колодкиным, впервые выполнившим инструментальную компасную съёмку берегов. В 1807 издана новая карта К. м., составленная с учётом последних описей. В 1837 в Баку начаты систематич. инструментальные наблюдения за колебаниями уровня моря. В 1847 выполнено первое полное описание зал. Кара-Богаз-Гол. В 1878 издана Генеральная карта К. м., в которой были отражены результаты последних астрономич. наблюдений, гидрографич. съёмок и промеров глубин. В 1866, 1904, 1912–13, 1914–15 под рук. Н. М. Книповича велись экспедиц. исследования по гидрологии и гидробиологии Каспия, в 1934 создана Комиссия по комплексному изучению К. м. при АН СССР. Большой вклад в изучение геологич. строения и нефтеносности Апшеронского п-ова и геологич. истории К. м. внесли сов. геологи И. М. Губкин, Д. В. и В. Д. Голубятниковы, П. А. Православлев, В. П. Батурин, С. А. Ковалевский; в изучение водного баланса и колебаний уровня моря – Б. А. Апполов, В. В. Валединский, К. П. Воскресенский, Л. С. Берг. После Вел. Отеч. войны на К. м. развернулись систематич. разносторонние исследования, направленные на изучение гидрометеорологич. режима, биологич. условий и геологич. структуры моря.

В 21 в. в России решением проблем К. м. занимаются два крупных науч. центра. Каспийский мор. н.-и. центр (КаспМНИЦ), созданный в 1995 постановлением Правительства РФ, проводит н.-и. работы по гидрометеорологии, океанографии и экологии. Каспийский н.-и. ин-т рыбного хозяйства (КаспНИРХ) ведёт свою историю от Астраханской н.-и. станции [создана в 1897, с 1930 Волго-Каспийская науч. рыбохозяйственная станция, с 1948 Каспийский филиал Всерос. н.-и. ин-та рыбного хозяйства и океанографии, с 1954 Каспийский н.-и. ин-т мор. рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРО), совр. назв. с 1965]. КаспНИРХ ведёт разработку основ сохранения и рационального использования биологич. ресурсов К. м. В его составе 18 лабораторий и науч. отделов – в Астрахани, Волгограде и Махачкале. Располагает науч. флотом более 20 судов.

Хозяйственное использование

Природные ресурсы К. м. богаты и разнообразны. Значит. запасы углеводородов активно разрабатываются рос., казах., азерб. и туркм. нефтяными и газовыми компаниями. Огромны запасы минер. самосадочных солей в зал. Кара-Богаз-Гол. Каспийский регион известен также как массовое местообитание водоплавающих и околоводных птиц. Через К. м. ежегодно мигрируют ок. 6 млн. перелётных птиц. В этой связи дельта Волги, заливы Кызылагадж, Северный Челекенский и Туркменбаши признаны угодьями междунар. ранга в рамках Рамсарской конвенции. Устьевые участки многих впадающих в море рек имеют уникальные виды растительности. Фауна К. м. представлена 1800 видами животных, из которых 415 видов позвоночных. В море и приустьевых участках рек обитает более 100 видов рыб. Промысловое значение имеют мор. виды – сельди, кильки, бычки, осетровые; пресноводные – карповые, окуневые; арктические «вселенцы» – лососи, белорыбица. Крупные порты: Астрахань, Махачкала в России; Актау, Атырау в Казахстане; Туркменбаши в Туркмении; Бендер-Торкемен, Бендер-Энзели в Иране; Баку в Азербайджане.

Экологическое состояние

К. м. находится под мощным антропогенным воздействием в связи с интенсивной разработкой месторождений углеводородного сырья и активным развитием рыболовства. В 1980-х гг. К. м. давало до 80% мирового вылова осетровых. Хищнич. выловы последних десятилетий, браконьерство и резкое ухудшение экологич. обстановки поставили мн. ценные породы рыб на грань исчезновения. Ухудшились условия обитания не только рыб, но и птиц и морских животных (каспийский тюлень). Перед странами, омываемыми водами К. м., стоят проблемы создания комплекса междунар. мер по предотвращению загрязнения водной среды и выработки наиболее эффективной природоохранной стратегии на ближайшее будущее. Стабильное экологич. состояние отмечается только в удалённых от берега частях моря.