Италия

Ита́лия (Italia), Итальянская Республика (Repubblica Italiana).

Общие сведения

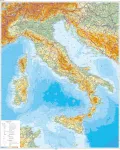

Государство на юге Европы, в центральной части Средиземноморья. Территория включает материковую часть (Паданская равнина, обращённые к востоку и югу склоны Альп, Апеннинский полуостров), крупные острова Сицилия, Сардиния, ряд архипелагов и мелких островов. Около 20 % границы проходит по суше, в основном по Альпам.

Италия имеет сухопутную границу с Францией (515 км), Швейцарией (698 км), Австрией (404 км), Словенией (218 км), Сан-Марино (37 км) и Ватиканом (3,4 км). Сан-Марино и Ватикан – государства-анклавы, окружённые территорией Италии. Общая протяжённость сухопутных границ 1875,4 км (2021). В свою очередь, коммуна Кампьоне-д’Италиа, на берегу озера Лугано, – эксклав Италии, окружённый территорией Швейцарии (кантон Тичино). Берега Италии омываются морями: на западе – Лигурийским и Тирренским, на юге – Ионическим, на востоке – Адриатическим (длина береговой линии 7375 км). Площадь 302,1 тыс. км2 (2021). Расстояние по ортодроме от крайней северной точки территории – горы Теста Джемелла в Ауринских Альпах – до мыса Меч-Рыбы (Пеше-Спада) на о. Лампедуза 1289 км.

Население 59,2 млн человек (2021; 60,2 млн в 2019). Столица – Рим. Денежная единица – евро. Официальный язык – итальянский. В некоторых областях в качестве второго официального языка на локальном уровне области или провинции используются французский (Валле-д’Аоста), словенский (провинции Триест, Гориция, Удине), немецкий (провинция Больцано) и ладино (в ряде коммун области Трентино-Альто-Адидже).

Италия. Общегеографическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 января 2023 г.Традиционно на территории Италии выделяют 3 историко-экономических региона – Север, Центр и Юг. В административном отношении Италия разделена на 20 областей, 5 из них наделены особым статусом, признаны автономными образованиями, имеют собственные уставы, полномочия и функции. Совокупно области состоят из 107 провинций, включая 14 метрополитенских городов (2021), образованных с 2015 г. на основе соответствующих провинций (Рим, Милан, Турин, Венеция, Генуя, Болонья, Флоренция, Неаполь, Бари, Реджо-ди-Калабрия, Катания, Мессина, Палермо, Кальяри) и 6 т. н. свободных консорциумов на Сицилии. Метрополитенские города и провинции делятся на 7901 коммуну (2023).

Италия. Общегеографическая карта. Границы показаны по состоянию на 1 января 2023 г.Традиционно на территории Италии выделяют 3 историко-экономических региона – Север, Центр и Юг. В административном отношении Италия разделена на 20 областей, 5 из них наделены особым статусом, признаны автономными образованиями, имеют собственные уставы, полномочия и функции. Совокупно области состоят из 107 провинций, включая 14 метрополитенских городов (2021), образованных с 2015 г. на основе соответствующих провинций (Рим, Милан, Турин, Венеция, Генуя, Болонья, Флоренция, Неаполь, Бари, Реджо-ди-Калабрия, Катания, Мессина, Палермо, Кальяри) и 6 т. н. свободных консорциумов на Сицилии. Метрополитенские города и провинции делятся на 7901 коммуну (2023).

Административно-территориальное деление (2019)

Область | Провинции (свободные консорциумы), метрополитенские города | Площадь области, тыс. км2 | Население области, млн человек | Административный центр области | Административный центр провинции (свободного консорциума) |

Валле- д’Аоста* | – | 3,3 | 0,1 | – | |

Алессандрия | 25,4 | 4,3 | Турин | ||

Асти | |||||

Бьелла | Бьелла | ||||

Вербано-Кузио-Оссола | Вербания | ||||

Верчелли | |||||

Кунео | Кунео | ||||

Новара | |||||

Турин | – | ||||

Бергамо | 23,9 | 10,1 | Милан | ||

Брешиа | |||||

Варезе | Варезе | ||||

Комо | |||||

Кремона | |||||

Лекко | |||||

Лоди | Лоди | ||||

Мантуя | |||||

Милан | – | ||||

Монца-э-Брианца | |||||

Павия | |||||

Сондрио | Сондрио | ||||

Генуя | 5,4 | 1,5 | Генуя | – | |

Империя | Империя | ||||

Ла Специя | |||||

Савона | Савона | ||||

Венеция (Венето) | Беллуно | 18,3 | 4,9 | Венеция | Беллуно |

Венеция | – | ||||

Верона | |||||

Виченца | |||||

Падуя | |||||

Ровиго | Ровиго | ||||

Тревизо | |||||

Трентино-Альто-Адидже | Больцано | 13,6 | 1,1 | ||

Тренто | Тренто | ||||

Гориция** | 7,9 | 1,2 | Триест | Гориция | |

Порденоне** | Порденоне | ||||

Триест** | |||||

Удине** | |||||

Болонья | 22,5 | 4,5 | Болонья | – | |

Модена | |||||

Парма | |||||

Пьяченца | |||||

Равенна | |||||

Реджо-нель-Эмилия | |||||

Римини | |||||

Феррара, | |||||

Форли-Чезена | |||||

Витербо | 17,2 | 5,9 | Рим | ||

Латина | |||||

Риети | Риети | ||||

Рим | – | ||||

Фрозиноне | Фрозиноне | ||||

Анкона | 9,4 | 1,5 | Анкона | ||

Асколи-Пичено | |||||

Мачерата | |||||

Пезаро-э-Урбино | |||||

Фермо | Фермо | ||||

Ареццо | 23,0 | 3,7 | Флоренция | ||

Гроссето | |||||

Ливорно | |||||

Лукка | |||||

Масса-Каррара | Масса | ||||

Пиза | |||||

Пистоя | |||||

Прато | |||||

Сиена | |||||

Флоренция | – | ||||

Перуджа | 8,5 | 0,9 | Перуджа | ||

Терни | |||||

Авеллино | 13,7 | 5,8 | Неаполь | Авеллино | |

Беневенто | |||||

Казерта | |||||

Неаполь | – | ||||

Салерно | |||||

Абруццо (Абруцци) | Кьети | 10,8 | 1,3 | Кьети | |

Л’Акуила | Л’Акуила | ||||

Пескара | |||||

Терамо | Терамо | ||||

Изерния | 4,5 | 0,3 | Изерния | ||

Кампобассо | Кампобассо | ||||

Матера | 10,1 | 0,6 | |||

Потенца | Потенца | ||||

Вибо-Валентия | 15,2 | 1,9 | Вибо-Валентия | ||

Катандзаро | Катандзаро | ||||

Козенца | |||||

Кротоне | Кротоне | ||||

Реджо-ди-Калабрия | – | ||||

Бари | 19,5 | 4,00 | Бари | – | |

Барлетта-Андрия-Трани | |||||

Бриндизи | |||||

Лечче | |||||

Таранто | |||||

Фоджа | |||||

Агридженто | 25,8 | 5,0 | Палермо | ||

Кальтаниссетта | Кальтаниссетта | ||||

Катания | – | ||||

Мессина | – | ||||

Палермо | – | ||||

Рагуза | Рагуза | ||||

Сиракуза | |||||

Трапани | |||||

Энна | Энна | ||||

Кальяри | 24,1 | 1,6 | Кальяри | – | |

Нуоро | Нуоро | ||||

Ористано | |||||

Сассари | |||||

Южная Сардиния | Карбония |

* Область Валле д'Аоста выполняет функции провинции и в статистических целях считается провинцией.

** Гориция, Порденоне, Триест и Удине с 2021 г. лишены статуса провинций, сохранились как территориальные единицы, но административно управляются учреждениями региональной децентрализации.

В 2013 г. был рассмотрен проект закона о реорганизации административно-территориального деления Италии. В соответствии с этим проектом Италия должна быть разделена на 36 новых областей, которые подразделяются на территориальные сообщества (comunità territoriali), городские центры (polarita' urbane) и 14 метрополитенских городов – «больших городов», которые по своим территориям практически приравниваются к соответствующим бывшим провинциям. Области по новому административно-территориальному делению следующие: Танаро, Большой Турин, Валле-д’Аоста, Вальсезия / Северный Пьемонт, Большой Милан, Инсубрия, Лигурия, Западная Падания, Гарда, Дельта, Трентино / Доломития, Альто-Адидже, Венето, Фриули / Джулия, Эмилия / Большая Болонья, Романья, Тиррения, Большая Флоренция, Этрурия, Умбрия, Марке, Рим-столица, Чочария, Абруццо, Наполетано, Кампания, Дауния, Апулия, Саленто, Базиликата, Калабрия, Стретто (Пролив), Ионическая Сицилия, Западная Сицилия, Северная Сардиния, Южная Сардиния.

Италия – член ООН (1955), МВФ (1947), МБРР (1947), НАТО (1949), Совета Европы (1949), ЕС (1993; в 1958–1967 ЕЭС, в 1967–1992 Европейское сообщество), Евратома (1958), ОЭСР (1961), ОБСЕ (1973), ВТО (1995) и др.

Государственный строй

Органы власти

Итальянская Республика – демократическое государство с республиканской формой правления. Основу государственности составляет Конституция Итальянской Республики, принятая Учредительным собранием 22 декабря 1947 г.

По форме политико-территориального устройства Италия – унитарное государство, состоящее из 20 областей. Области делятся на провинции, метрополитенские города и коммуны. Данные территориальные образования являются независимыми единицами, имеют собственный устав. В областях создаются специальные органы – областной совет (осуществляет законодательную власть), джунта (исполнительный орган) и председатель джунты (представитель области).

По форме правления Италия – парламентарная республика.

Законодательную власть осуществляет парламент Италии, состоящий из палаты депутатов и палаты Сената, избираемых на срок 5 лет.

Палата депутатов состоит из 400 депутатов, избираемых всеобщим и прямым голосованием. Кандидатом в депутаты может стать избиратель, достигший 25 лет.

Сенат состоит из 200 сенаторов, избираемых из областей. Каждая область назначает не менее 3 сенаторов, за исключением Молизе (2 сенатора) и Валле д’Аосты (1 сенатор). Распределение мест в Сенате осуществляется пропорционально численности населения области. Кандидатом на должность сенатора может стать избиратель, достигший 40 лет. В состав Сената входят пожизненно бывшие президенты республики, а также 5 лиц, назначенных за выдающиеся достижения в социальной, научной, художественной или литературной сферах.

Палаты совместно осуществляют законодательную функцию, в том числе принимают законы об амнистии, законы о ратификации международных договоров; объявляют состояние войны и наделяют Правительство соответствующими полномочиями.

Глава государства – президент. Он представляет народное единство республики, является командующим Вооружёнными силами и председателем Высшего совета магистратуры. К его полномочиям относятся обнародование законов, принятых парламентом, издание декретов, имеющих силу закона, аккредитация и приём дипломатических представителей, предоставление помилования, награждение знаками отличия. Президент избирается на совместном заседании палат парламента большинством в две трети голосов. Кандидатом на должность может стать гражданин, достигший 50 лет и обладающий гражданскими и политическими правами. Срок полномочий составляет 7 лет.

Исполнительная власть осуществляется правительством, в которое входят члены Совета министров, заместители и помощники министров, руководители отдельных правительственных структур. Совет министров состоит из председателя, его заместителей и министров. Председатель Совета министров назначается президентом и предлагает кандидатуры министров. Председатель руководит общей политикой правительства и несёт за это ответственность. Он поддерживает единство политической и административной линии, оказывая содействие и координируя деятельность министров. Министры несут коллегиальную ответственность за действия Совета министров и индивидуальную – за действия возглавляемых ими ведомств.

Судебная власть образована Конституционным судом, судами общей юрисдикции и специализированными судами.

Конституционный суд осуществляет полномочия по рассмотрению вопросов о конституционности законов, споров о компетенции между ветвями власти, а также между республикой и областями.

Система судов общей юрисдикции, рассматривающих уголовные и гражданские дела, состоит из Высшего кассационного суда, апелляционных судов, трибуналов общей юрисдикции, мировых судей, судов ассизов.

Отдельно выделена система административной юстиции – областные административные трибуналы и Государственный совет, осуществляющие функции по защите прав граждан и юридических лиц в отношениях с органами власти. Специализированные суды также созданы в сферах:

налоговой юстиции;

военной юстиции;

аудиторской юстиции.

В судебную систему также входит Высший совет магистратуры, обеспечивающий независимость и эффективность работы судебных органов.

Политические партии

После окончания Второй мировой войны Италия вновь стала многопартийной парламентской республикой. В 1946–1992 гг. в итальянской политике доминировала Христианско-демократическая партия (ХДП).

Ведущей оппозиционной партией вплоть до 1991 г. была Коммунистическая партия, от неё слегка отставала Социалистическая. Однако, несмотря на высокую популярность коммунистов, их представителей не допускали к участию в работе Совета министров. Ещё одной партией-изгоем, представителей которой также не было в правительстве, было Итальянское социальное движение (Movimento Sociale Italiano), созданное в 1946 г. группой бывших членов фашистской партии Б. Муссолини.

На протяжении 1970-х гг. Италия переживала серьёзный социально-экономический кризис, сопровождавшийся высокой инфляцией и массовой безработицей. Пытаясь сохранить стабильность политической системы, ХДП в июне 1981 г. решилась на формирование широкой коалиции, включившей также социалистов, республиканцев, социал-демократов и либералов, т. е. все ведущие партии страны, кроме слишком левой Компартии и слишком правого Социального движения. Первое правительство широкой коалиции возглавил лидер республиканцев Дж. Спадолини, став первым в истории Итальянской республики премьером не из числа христианских демократов. Период с 1981 по 1991 гг., когда Италией правила коалиция пяти партий, вошёл в историю под названием «Пентапартито» (итал. Pentapartito).

В 1980-х гг. на севере Италии начали усиливаться автономистские настроения, приверженцы которых выступали за федерализацию Италии, а наиболее радикальные даже призывали к отделению северных регионов. Появились ряд региональных партий, требовавших автономии Севера. В 1991 г. они объединились в «Лигу Севера», которая уже на первых для себя выборах стала четвёртой партией палаты депутатов.

Кризис партийно-политической системы в начале 1990-х гг. привёл к установлению в Италии т. н. Второй республики.

Изменение политического климата, вызванное, в частности, прекращением «холодной войны», привело Компартию к отказу от марксизма и преобразованию её в Социал-демократическую партию демократических левых сил, позднее в результате объединения с рядом меньших партий преобразованную в партию «Левые демократы». Часть членов Компартии, сохранивших приверженность марксизму, образовали свою организацию – Партию коммунистического возрождения. Неофашисты, потеряв свой главный козырь – противостояние коммунизму, стали терять популярность. В январе 1995 г. было объявлено о создании новой, более умеренной правой партии – Национальный альянс, объединившей членов Социального движения и консервативную часть ХДП.

В январе 1994 г. было объявлено о самороспуске ХДП и создании новой организации, названной Итальянская народная партия. В феврале самораспустилась Либеральная партия. Социалисты самораспустились в ноябре 1994 г. Социал-демократы, оставшись без представительства в парламенте и пережив ряд расколов, в 1998 г. вместе с несколькими организациями, созданными после распада Социалистической партии, сформировали партию «Итальянские демократические социалисты». Единственной партией из «Пентапартито», сумевшей сохраниться, оказалась Итальянская республиканская партия. В то же время и она, пережив ряд расколов, оказалась на обочине политической жизни.

Самой крупной и успешной из новых партий стала «Вперёд, Италия» С. Берлускони. Именно эта партия вместе с союзниками по правоцентристской коалиции «Полюс свобод» одержала победу на выборах 1994 г., завоевав почти две трети мест в палате депутатов.

В стране сформировалась новая партийная система, в которой борьбу между собой вели многочисленные, в основном недолго существовавшие партии, обычно объединявшиеся в правоцентристский блок («Полюс свобод» в 1994–2000 и «Дом свобод» в 2001–2008) во главе с медиамагнатом С. Берлускони и противостоявшую ему левоцентристскую коалицию («Оливковое дерево» с 1995 по 2007) во главе с экономистом Р. Проди (1995–1998, 2004–2007), Массимо д’Алема (1998–2000), Франческо Рутелли (2000–2004).

На всеобщих выборах 2013 г. партийная фрагментация лишь увеличилась. За победу боролись сразу 4 претендента: левоцентристская коалиция «Италия. Общее благо» во главе с Демократической партией, правоцентристский альянс во главе с новой партией Берлускони – «Народ свободы», протестное «Движение пяти звёзд» (ДПЗ) комика и актёра Б. Грилло и новый центристский блок М. Монти «С Монти за Италию» во главе с партией «Гражданский выбор». В ноябре 2013 г. партия «Народ свободы» была распущена, а вместо неё воссоздана «Вперёд, Италия».

По итогам выборов 2018 г. ни одна из политических сил не смогла взять абсолютное большинство в парламенте страны. Наибольшее количество голосов получила правоцентристская коалиция во главе с партией «Лига Севера» М. Сальвини, второе место взяла партия ДПЗ во главе с Л. Ди Майо. Они сформировали коалиционный кабинет, который возглавил независимый политик Дж. Конте.

Конституционная реформа, предложенная в 2019 г. и утверждённая референдумом 2020 г., сократила количество депутатов до 400 в парламенте и 200 в сенате (с 630 и 315 соответственно); кроме того, с 2021 г. в активный электорат обеих палат вошли все совершеннолетние граждане (был отменён порог в 25 лет для участия в голосовании за сенаторов).

По итогам выборов в Европейский парламент 2019 г. «Лига Севера» смогла получить 34 % мест от Италии, став фактически влиятельнейшей партией в стране. В результате «Лига Севера» объявила о вотуме недоверия правительству с целью организации экстренных перевыборов в попытке занять абсолютное большинство мест в парламенте. Это запустило череду парламентских кризисов, в результате которых правительство Конте дважды (в 2019 и 2021) подавало в отставку.

После долгих попыток переговоров о третьем правительстве Конте было объявлено о создании коалиции Национального Единства, куда вошли все партии, за исключением партии «Братья Италии», и главой которой был избран М. Драги.

Кризис на этом не разрешился: суд оспорил правомерность избрания Конте лидером ДПЗ, партия фактически раскололась, а затем объявила о выходе из коалиции. На фоне четвёртого за год кризиса «Лига Севера» также покинула коалицию, что привело к отставке правительства и роспуску парламента 21 июля 2022 г.

27 июля была учреждена правая коалиция, состоящая из различных правых, ультраправых («Вперёд, Италия», «Лига Севера», «Братья Италии») и правоцентристских (Союз Центра, «Поднимите настроение Италии», «Мы умеренные») сил. Коалиция активно выступала за плоскую шкалу подоходного налога, конституционные реформы (превращения страны в президентскую республику), сокращение социальных пособий, максимально избегая детализации, а «Братья Италии» делали акцент на традиционных ценностях и отрицании фашистских корней своей партии.

25 сентября 2022 г. состоялись внеочередные выборы в национальный парламент Италии 19-го созыва.

В результате правоцентристская коалиция на базе ультраправой партии «Братья Италии» во главе с Дж. Мелони набрала около 44 % голосов, получив абсолютное большинство в обеих палатах, и 22 октября 2022 г. правительство под руководством Мелони официально приступило к работе.

Средства массовой информации

Ведущие периодические издания: La Repubblica, Il Messaggero, Corriere della Sera, La Stampa, Il Sole 24 Ore. Радиовещание с 1924 г., телевещание с 1954 г. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляет корпорация Radiotelevisione Italiana. Частное телевидение представлено каналами Canale 5, Italia 1 и Rete 4 (принадлежат концерну Mediaset). Национальное информационное агентство – Agenzia Nazionale Stampa Associata. Доступ к Интернету имеет 90,8 % населения страны (2022).

Достопримечательности

Природные достопримечательности

Природные достопримечательности Италии: ледниково-тектонические озёра Комо, Гарда, Лаго-Маджоре, горный массив Доломитовые Альпы (включён в список Всемирного наследия), пляжи о. Сицилия, о-ва Тремити в Адриатическом море, Липарские острова в Тирренском море (включены в список Всемирного наследия), многочисленные пещеры (Фразасси в 50 км к юго-западу от г. Анкона, Голубой грот на о. Капри, грот Нептуна на о. Сардиния и др.), земляные пирамиды Ренона близ г. Больцано и др.

Культурные достопримечательности

К древнейшим памятникам искусства на территории современной Италии относятся наскальные изображения позднего палеолита и мезолита, в том числе изображения лошадей в пещере Кавильоне (входит в группу пещер Гримальди, область Лигурия) и гроте Пагличчи (также есть отпечатки человеческих ладоней; область Апулия), животных и человеческих фигур – в пещере Кала-дель-Дженовезе (о. Леванцо) и др. Петроглифы Валкамоники [от мезолита (эпипалеолита) до раннего железного века; область Ломбардия] включены в список Всемирного наследия. К северу от Валкамоники находится парк наскальных изображений в Грозьо и Грозотто, среди других памятников наскального искусства – петроглифы на территории Национального парка Валь-Гранде (область Пьемонт).

В числе памятников неолита – раннего железного века, включённых в список Всемирного наследия: остатки 19 поселений со свайными постройками в озёрах и на болотистых участках в Альпах (входят в объект «Доисторические свайные поселения в Альпах» вместе с аналогичными памятниками на территории Австрии, Германии, Словении, Франции и Швейцарии), скальный некрополь Панталика близ г. Сиракузы (о. Сицилия), один из наиболее полно сохранившихся нурагов в г. Барумини (о. Сардиния).

На Сардинии известны остатки тысяч нурагов, с культурой которых также связаны мегалитические «гробницы гигантов». Дольмены, менгиры и другие мегалитические сооружения широко распространены на территории Италии (в том числе в г. Аоста). Среди свидетельств финикийской колонизации и распространения культуры пунийцев в регионе – остатки поселения (в том числе общественных построек и святилищ) на о. Сан-Панталео (близ западного берега Сицилии) и древнего г. Лилибей (на территории современного г. Марсала на Сицилии).

К важнейшим культурно-историческим памятникам Италии относятся изученные археологически, а также сохранившиеся ансамбли и отдельные сооружения этрусских и римских городов и некрополей, римских вилл, оборонительных и инженерных построек, городских коммуникаций, сети региональных дорог (в том числе Аппиева дорога, Фламиниева дорога, Эмилиева дорога) и др. Среди относящихся к этрускам – открытые благодаря раскопкам древние города Вульчи, Пирги, Тарквинии, Цере, комплексы в современных городах Орвието (отождествляется с Вольсиниями), Болонья (в Мардзаботто) и др. Элементы этрусской фортификации сохранились в современных городах Вольтерра и Перуджа. Некрополи древних городов Тарквинии и Цере включены в список Всемирного наследия.

Римское наследие составляет историческое ядро многих современных итальянских городов (Рим, Верона, Неаполь и др.). Среди сохранившихся в виде руин и известных по археологическим исследованиям – включённые в список Всемирного наследия древние города Велия и Пестум (выросшие из греческих колоний), Помпеи, Геркуланум и Оплонтис (все три погибли при извержении вулкана Везувий в 79), монументальный дворцово-парковый ансамбль Вилла Адриана (близ г. Тиволи), Вилла Романа-дель-Касале (близ г. Пьяцца-Армерина; выделяется роскошной отделкой, в том числе одним из крупнейших комплексов напольных мозаик). Также в список Всемирного наследия включены колоссальный дорический храм Зевса и другие античные сооружения близ современного г. Агридженто.

Архитектурные ансамбли многих исторических городов Италии начали формироваться в античную эпоху. В Риме, Вероне, Сиракузах и других, в том числе меньших по размеру, населённых пунктах античные памятники соседствуют с застройкой Средних веков и Нового времени.

Важнейшие постройки раннехристианской и раннесредневековой эпох находятся в Равенне, Аквилее и государственных центрах лангобардов (Павия, Сполето, Беневенто и др.). Наглядные примеры романских соборных площадей Центральной и Северной Италии – ансамбли Пьяцца деи-Мираколи (Площадь Чудес) в Пизе и Пьяцца Гранде в Модене (оба – 11–14 вв.). Наиболее полно средневековые типы зданий представлены в Сиене, Сан-Джиминьяно и Болонье. Архитектура Сицилийского королевства в этот период формировалась под влиянием Византии и арабских государств, что сильнее всего отразилось в арабо-норманнских постройках Палермо, Чефалу и Монреале. Среди важнейших памятников архитектуры Южной Италии – замок Кастель-дель-Монте (около 1240–1250) в Апулии и готические церкви Неаполя.

Пьяцца деи-Мираколи (Площадь Чудес), Пиза (Италия).В 13–14 вв. распространилась архитектура нищенствующих орденов (прежде всего францисканцев и доминиканцев), ключевым памятником которой стала базилика Святого Франциска в Ассизи (1228–1253). Стенописи в этой церкви (2-я половина 13 в.), а также фрески 14 в. в Падуе (включая росписи Джотто в Капелле дельи-Скровеньи, 1303–1306) – наиболее значимые живописные циклы эпохи Проторенессанса.

Пьяцца деи-Мираколи (Площадь Чудес), Пиза (Италия).В 13–14 вв. распространилась архитектура нищенствующих орденов (прежде всего францисканцев и доминиканцев), ключевым памятником которой стала базилика Святого Франциска в Ассизи (1228–1253). Стенописи в этой церкви (2-я половина 13 в.), а также фрески 14 в. в Падуе (включая росписи Джотто в Капелле дельи-Скровеньи, 1303–1306) – наиболее значимые живописные циклы эпохи Проторенессанса.

На эпоху Позднего Средневековья и Раннего Нового времени пришёлся расцвет Флоренции и Венеции – крупнейших итальянских художественных центров, сопоставимых по важности с Римом. Среди наивысших достижений искусства Возрождения – памятники архитектуры и изобразительного искусства в этих городах, а также в Риме (с Ватиканом) и Милане, например ансамбль миланского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие с монументальной композицией Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в трапезной. Большой вклад в развитие ренессансной культуры принадлежит центрам небольших герцогств – городам Урбино, Мантуя и Феррара. Принципы рационального городского планирования эпохи Возрождения отразились в застройке центральной площади г. Пиенца (1459–1462, архитектор Б. Росселлино), перестройке Феррары при герцоге Эрколе I из рода Эсте (т. н. Расширение Эрколе, 1492 – начало 16 в., архитектор Б. Россетти), идеально спланированных городах Пальманова (по проекту архитектора В. Скамоцци, 1593; в составе объекта Всемирного наследия «Венецианские оборонительные сооружения 16–17 вв.») и Саббьонета (основана в 1556; в составе объекта Всемирного наследия «Мантуя и Саббьонета»), ансамбле улицы Страда Нуова с дворцами Палацци деи-Ролли в Генуе (1550–1558, по проекту архитектора Г. Алесси). К эпохе Возрождения также восходит первый в мире ботанический сад, основанный в 1545 г. при Падуанском университете для выращивания лекарственных растений. Среди уникальных примеров гармоничного соединения природного ландшафта и архитектуры католицизма – ансамбли Сакри-Монти (Святые горы) в Пьемонте и Ломбардии, символически воспроизводящие крестный путь Христа.

С античной эпохи в Италии развита культура летних загородных резиденций – вилл. В эпоху Возрождения возведены виллы: династии Медичи в Тоскане (15–17 вв.), династии Эсте в дельте реки По (14–16 вв.) и в Тиволи (16 в., архитектор П. Лигорио), аристократических семейств Венецианской республики в окрестностях Виченцы и Тревизо (16 в., архитектор А. Палладио).

Новый расцвет искусств в Италии пришёлся на эпоху барокко: возводились многочисленные церкви и монастыри (например, картузианский монастырь Чертоза-ди-Падула, 1583–1779; в составе объекта Всемирного наследия «Культурный ландшафт района Чиленто, национальный парк Валло-ди-Диано, археологические памятники Пестума и Элеи, монастырь Чертоза-ди-Падула»), ансамбли площадей, частные дворцы и резиденции правителей, например дворцы Савойского дома в Турине и его окрестностях (17–18 вв.) и Королевский дворец в Казерте (с парком, акведуком и фабричным посёлком Сан-Леучо; 2-я половина 18 в., архитектор Л. Ванвителли). После землетрясения 1693 г. на о. Сицилия многие города в Валь-ди-Ното (долине вокруг г. Ното) были перестроены в стиле барокко.

Среди памятников индустриальной истории Италии – фабричный посёлок Креспи-д'Адда (основан в 1878), а также комплекс фабричных зданий и социальная инфраструктура, построенные для компании Olivetti в г. Ивреа (преимущественно середина – 2-я половина 20 в.); оба ансамбля создавались с учётом передовых для своего времени градостроительных и архитектурных идей.

Один из центров курортной культуры Нового и Новейшего времени – г. Монтекатини-Терме (провинция Пистоя, Тоскана; в составе объекта Всемирного наследия «Великие курортные города Европы»).

Значительную часть культурного наследия Италии составляют аграрные ландшафты с многовековой историей: виноградники Ланге-Роэро и Монферрато (Пьемонт), холмы Просекко в Конельяно и Вальдоббьядене (Тревизо), культурные ландшафты Валь-д'Орча (Тоскана), Чинкве-Терре (Специя), Чиленто (Кампания). В Тирано (провинция Сондрио, Ломбардия) берёт начало Ретийская железная дорога, пролегающая большей частью на территории Швейцарии в культурных ландшафтах Альбулы и Бернины (первый участок открыт в 1889).

Италия также изобилует небольшими живописными поселениями, такими как приморские города Амальфи, Равелло и др. на Амальфитанском побережье, г. Портовенере с островами Пальмария, Тино и Тинетто на Лигурийском побережье. Уникальны типы традиционных жилищ в Альберобелло (труллы) и Матере (скальные дома – сасси, а также пещерные церкви, кельи, мастерские и др.).

Все перечисленные в разделе сооружения и территории включены в список Всемирного наследия. На территории Италии сосредоточено наибольшее число объектов Всемирного наследия – 59 (2023).

Рекомендуемые статьи

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура Италии от древности до 18 в.

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура Италии 19–21 вв.