Енисей

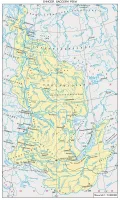

Енисе́й (эвенк. Иоанеси, буквально – большая вода, река), самая многоводная река России, в Красноярском крае (верховья – в Хакасии и Тыве). Образуется при слиянии рек Большой Енисей Река Енисей и её бассейн (Россия). Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г. (Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем) в районе г. Кызыл. Длина 3487 км (от истока Малого Енисея 4102 км, от истока Большого Енисея 4092 км), площадь бассейна 2580 тыс. км2 (2-я в России после Оби). Река течёт в основном на север, по границе Западной Сибири и Восточной Сибири, впадает в Енисейский залив Карского моря. В бассейне Енисея распространены многолетнемёрзлые породы. Гидрографическая сеть включает (в пределах России) 198 620 рек общей длиной 884 754 км, 126 364 озера общей площадью 51 835 км2. Густота речной сети бассейна Енисея 0,45 км/км2.

Река Енисей и её бассейн (Россия). Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г. (Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем) в районе г. Кызыл. Длина 3487 км (от истока Малого Енисея 4102 км, от истока Большого Енисея 4092 км), площадь бассейна 2580 тыс. км2 (2-я в России после Оби). Река течёт в основном на север, по границе Западной Сибири и Восточной Сибири, впадает в Енисейский залив Карского моря. В бассейне Енисея распространены многолетнемёрзлые породы. Гидрографическая сеть включает (в пределах России) 198 620 рек общей длиной 884 754 км, 126 364 озера общей площадью 51 835 км2. Густота речной сети бассейна Енисея 0,45 км/км2. Енисей. Бассейн реки. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Енисей. Бассейн реки. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.

Гидрографическая характеристика

В верхнем течении (от слияния рек Большой и Малый Енисей до г. Красноярск) на протяжении первых 188 км (до устья реки Хемчик) течёт в Тувинской котловине под названием Верхний Енисей (Улуг-Хем), ниже пересекает Западный Саян.  Река Малый Енисей (Тыва).Протекая по Минусинской котловине, между Саяно-Шушенским и Красноярским водохранилищами, имеет широкопойменное русло с разветвлениями и песчано-галечными перекатами. Вблизи Красноярска, где Енисей пересекает отроги Восточного Саяна, Красноярское водохранилище расположено в узком каньоне шириной 1,2–3 км, здесь берега обрываются к реке живописными скалами – «столбами». Основные притоки Енисея в верхнем течении – Туба, Сисим, Дербина, Мана (правые), Хемчик, Абакан (левые).

Река Малый Енисей (Тыва).Протекая по Минусинской котловине, между Саяно-Шушенским и Красноярским водохранилищами, имеет широкопойменное русло с разветвлениями и песчано-галечными перекатами. Вблизи Красноярска, где Енисей пересекает отроги Восточного Саяна, Красноярское водохранилище расположено в узком каньоне шириной 1,2–3 км, здесь берега обрываются к реке живописными скалами – «столбами». Основные притоки Енисея в верхнем течении – Туба, Сисим, Дербина, Мана (правые), Хемчик, Абакан (левые).

В среднем течении (от Красноярска до устья реки Курейка) протекает вдоль границы Западно-Сибирской низменности и Среднесибирского плоскогорья. На этом участке Енисей течёт в прямолинейном скальном русле с шиверами и порогами (Берёзовские, Ермолаевские и Атамановские Камни, Казачинский и Осиновский пороги). Между Атамановским Камнем и устьем реки Ангара в русло вдаются скальные мысы – «быки» (например, Савинский). Казачинский порог (длина с шиверами около 4 км, общее падение 3,8 м, ширина русла 550–600 м) труднопроходим. Ниже Осиновского порога, пересекая отроги Енисейского кряжа, Енисей протекает в скалистом ущелье (ширина русла 740 м, глубина до 60 м). Ниже устья реки Подкаменная Тунгуска Енисей становится полноводнее; ширина русла достигает 20 км, оно разделяется на многочисленные протоки. Характерным природным образованием в среднем течении Енисея являются многокилометровые сужения (до 0,7 км) русла с почти отвесными скальными берегами высотой 30–40 м и глубинами до 35 м – «щёки». Основные притоки Енисея в среднем течении: Кан, Ангара, Большой Пит, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска (правые); Дубчес, Елогуй, Турухан (левые). В районе посёлка Курейка Енисей пересекает Северный полярный круг.

В нижнем течении Енисея (ниже устья реки Курейка) много излучин, ширина русла от 1,5 до 5 км, глубина от 5 до 40 м. Ниже г. Дудинка русло разбивается на рукава, острова достигают длины 20 км. Устье Курейки является началом устьевой области Енисея – самой протяжённой (732 км) в Евразии, до него в периоды низкого стока могут распространяться нагонные колебания уровня. Ниже посёлка Усть-Порт расположена дельта Енисея (площадь 7,5 тыс. км2), здесь русло разветвляется на крупные рукава (Дерябинский Енисей, Охотский Енисей, Большой Енисей, Малый Енисей, Каменный Енисей) и протоки (Лопатная, Судная, Чаяшная, Лебяжья, Турушинская, Васильевская и др.); общая ширина русла на этом участке около 50 км. Затем Енисей вновь собирается в единое русло и широким потоком течёт в Карское море, сужаясь до 7 км в горле Енисейской губы и расширяясь до 40 км в Енисейском заливе. Морская граница устьевой области вследствие сильного опресняющего влияния стока Енисея простирается далеко в Карское море. Основные притоки Енисея в нижнем течении: Курейка, Хантайка (правые); Малая Хета, Большая Хета, Танама (левые).

Гидрологический режим

Енисей относится к рекам с преимущественно снеговым питанием (83 %), на долю дождевых осадков и грунтового питания приходится соответственно 8 и 9 %. Для Енисея характерны высокое и продолжительное весенне-летнее половодье (май – июль), сменяющие друг друга летне-осенние паводки и межень (август – октябрь), зимняя межень (ноябрь – апрель). Максимальные расходы воды весенне-летнего половодья отмечаются с конца мая до середины июня. Среднемноголетний расход воды у г. Игарка 18 500 м3/с (один из крупнейших в мире; максимальный 132 000 м3/с, минимальный 5210 м3/с), за период 1936–2004 гг. наибольший расход воды зафиксирован 12 июня 1969 г. (176 000 м3/с), наименьший – 24 апреля 1954 г. (2080 м3/с); среднегодовой объём стока 584 км3, при впадении в Енисейский залив – до 625 км3. В многолетних колебаниях стока выделяются периоды: средние по водности (1936–1952 и 1973–1987), маловодные (1953–1972) и многоводные (1988–2004).

На гидрологический режим Енисея существенное влияние оказывают крупные водохранилища (Саяно-Шушенское и Красноярское на Енисее, Иркутское, Братское, Усть-Илимское и Богучанское на Ангаре, Хантайское на Хантайке и Курейское на Курейке). Значительная освоенность гидроэнергетических и водных ресурсов Енисея и его притоков существенно не повлияла на годовой объём стока реки, заметное уменьшение стока отмечалось только в период заполнения водохранилищ. В 1961–1970 гг. на заполнение мёртвого объёма водохранилищ было израсходовано 169,6 км3 воды, в 1971–1980 гг. – 81,8 км3. Безвозвратное водопотребление в бассейне Енисея незначительно: в 1981–1990 гг. оно составило 0,67 км3/год, в 1996–2001 гг. – 0,39 км3/год.

В естественных условиях на долю тёплого периода года (май – июль) приходилось более 63 % годового стока воды, холодного (ноябрь – апрель) – 13,1 %. В зарегулированных условиях сток в тёплый период уменьшился до 58,3 % (несмотря на увеличение общей водности реки с 571 до 596 км3/год), в холодный период увеличился до 21,5 %. Летне-осенние минимумы приходятся обычно на август (35 % случаев), сентябрь (25 %) и октябрь (40 %). Регулирование стока привело к некоторому снижению водности летне-осеннего меженно-паводочного периода и его экстремальных расходов. Минимумы в зимнюю межень заметно ниже расходов в период открытого русла, до зарегулирования стока они обычно отмечались в марте – апреле, после зарегулирования стали наблюдаться в ноябре – январе и немного повысились. Река Енисей (Красноярский край).До зарегулирования Енисея среднемноголетние сток взвешенных наносов и мутность воды у Игарки составляли соответственно 12,0 млн т/год и 22 г/м3 (максимальная 90 г/м3). После зарегулирования реки сток взвешенных наносов уменьшился в среднем до 4,7 млн т/год, мутность воды снизилась до 8 г/м 3 (величина наибольшей мутности почти не изменилась), 16 июня 1979 г. было зафиксировано самое высокое за весь период наблюдений значение мутности – 190 г/м3; существенно снизились абсолютные величины стока взвешенных наносов в мае – ноябре (в мае с 1000 кг/с до 98,5 кг/с). Наибольшее количество наносов по-прежнему проходит во время половодья (около 90 %).

Река Енисей (Красноярский край).До зарегулирования Енисея среднемноголетние сток взвешенных наносов и мутность воды у Игарки составляли соответственно 12,0 млн т/год и 22 г/м3 (максимальная 90 г/м3). После зарегулирования реки сток взвешенных наносов уменьшился в среднем до 4,7 млн т/год, мутность воды снизилась до 8 г/м 3 (величина наибольшей мутности почти не изменилась), 16 июня 1979 г. было зафиксировано самое высокое за весь период наблюдений значение мутности – 190 г/м3; существенно снизились абсолютные величины стока взвешенных наносов в мае – ноябре (в мае с 1000 кг/с до 98,5 кг/с). Наибольшее количество наносов по-прежнему проходит во время половодья (около 90 %).

Ледостав в нижнем течении с конца октября до конца мая – начала июня; в среднем течении с начала ноября до конца апреля – середины мая; в верхнем течении с конца ноября – декабря до конца апреля. Для Енисея характерны интенсивное образование внутриводного льда и осенний ледоход. Весенний ледоход сопровождается заторами. Воды Енисея загрязнены, особенно в районах крупных городов; ниже устья Ангары повышено содержание соединений меди и цинка.

Хозяйственное использование

Енисей судоходен на водохранилищах и от Красноярска до устья. Для проводки судов из нижнего бьефа в Красноярское водохранилище и обратно сооружён судоподъёмник. В нижнем течении для продления навигации и вскрытия ледяной перемычки от посёлка Сопкарга до о. Крестовский используются ледоколы. На берегах Енисея находятся национальный парк Шушенский Бор, заповедники – Саяно-Шушенский и Столбы. Главные города и порты (вниз по течению) – Кызыл, Саяногорск, Минусинск, Абакан, Дивногорск, Красноярск, Лесосибирск, Енисейск, Игарка, Дудинка.

Историческая справка

Освоение бассейна Енисея с древнейших времён до середины 2-го тыс.

По данным геологии, геохронологии и археологии предполагается, что древнейший человек появился в верхнем течении Енисея в нижнем неоплейстоцене. Вторичное заселение юга Сибири происходило в результате проникновения людей позднеашельской эпохи. В позднем палеолите в верхнем течении Енисея выделяются афонтовская и кокоревская культуры. В мезолите и неолите долина Енисея и его притоки были уже в основном освоены полукочевыми группами охотников и рыболовов, здесь складывались этнокультурные ареалы предков самодийцев и тунгусо-маньчжурских народов. Бо́льшая часть неолитических памятников Енисея с характерной гребенчатой керамикой входит в круг ангаро-енисейской культурно-исторической общности. В бронзовом веке в верховьях Енисея появились культуры скотоводов, горняков и металлургов [афанасьевская культура, окуневская культура, андроновская (фёдоровская) культура, карасукская культура]. В таёжных районах продолжилось развитие культур с охотничье-рыболовческим укладом (глазковская культура, ымыяхтахская культура и др.).

Для северных приенисейских территорий намечено выделение 2 линий развития культур раннего железного века. К т. н. пясинской линии развития относятся пясинская (восходит к керамической традиции ымыяхтахской культуры местного неолита и бронзового века и культурно-исторической общности гребенчато-ямочной керамики Западной Сибири) и сменившая её малокоренинская культуры. Т. н. восточносибирская линия развития включает усть-чернинскую культуру и памятники с разными типами керамики, получившими названия «тагенарский» и «второй бояркинский». Эта линия развития сформировалась на основе традиций ымыяхтахской культуры периода позднего бронзового века (керамика с мелкорубчатым и ромбо-вафельным декором).

В Минусинских и Кузнецкой котловинах с 8 или 7 вв. до н. э. распространялась тагарская культура, которую включают в т. н. скифо-сибирский мир; на смену ей пришли тесинская, а затем таштыкская культуры. Бассейн Енисея населяли предки юкагиров, тунгусо-маньчжурских народов, самодийцев, носители енисейских языков (предки современных кетов и югов); в Минусинской котловине в верхнем течении Енисея обитали кыргызы – тюркские народы, пришедшие из Северо-Западной Монголии, в среднем течении Енисея жили хакасы. Енисейские кыргызы впервые упоминаются в китайских источниках в конце 3 в. до н. э. С 6 в. н. э. енисейские кыргызы входили в Тюркский каганат (в том числе во Второй Восточный Тюркский каганат), сохраняя известную политическую самостоятельность, с середины 8 в. – в Уйгурский каганат, с середины 9 в. – в Кыргызский каганат. В начале 13 в. кыргызы захвачены Чингисханом. В 14 в. хакасские племена образовали государство Хонгорай, территория которого по Кяхтинскому договору 1727 г. вошла в состав Российской империи.

История освоения и исследования (с 17 в.)

Первые письменные сведения о русских на Енисее относятся к началу 17 в., когда отряды казаков, пройдя вдоль Енисея, достигли его низовьев и в 1607 г. построили Туруханское зимовье (ныне деревня Старотуруханск Туруханского района Красноярского края). В 1619 г. в среднем течении реки возведена первая русская крепость на Енисее – Енисейский острог (впоследствии Енисейск), в 1628 г. – острог Красный Яр (Красноярск). В 17 в. через Енисей и его притоки проходил путь землепроходцев в Восточную Сибирь и на Дальний Восток (экспедиции С. И. Дежнёва, В. Д. Пояркова, Е. П. Хабарова).

В 18 в. изучение Енисея и других сибирских рек было предпринято Второй Камчатской экспедицией в 1733–1743 гг., отряд под руководством Д. Л. Овцына произвёл первую гидрографическую опись территории между устьями Оби и Енисея.

После экспедиции на п-ов Таймыр (1842–1845) научное описание Енисея оставил академик А. Ф. Миддендорф. В 1861–1863 гг. золотопромышленники А. С. Баландин, И. П. и А. П. Кытмановы, Е. А. и А. А. Грязновы основали Енисейское речное пароходство (в 1918 национализировано, с апреля 1994 ОАО «Енисейское речное пароходство», ныне АО «Енисейское речное пароходство»). В 1863 г. на Енисее пущено первое паровое судно. В 1875 г. по Енисею ходили 4 парохода и 7 барж. В 1876 г. экспедиция Н. А. Э. Норденшельда прошла из Атлантики к устью Енисея. В 1882 г. в Красноярске открыл пароходство купец Н. Г. Гадалов. В 1880-х гг. установлено товаро-пассажирское сообщение по Енисею между городами Енисейск, Красноярск и Минусинск. В 1880-х гг. началось строительство Обь-Енисейского канала, он был открыт для плавания небольших судов, однако в связи с началом строительства Транссибирской магистрали работы были прекращены (в 1921 закрыт; в годы Великой Отечественной войны по каналу из Красноярска в Новосибирск доставлены 3 парохода и 1 катер; ныне не используется). В 1893 г. экспедиция под руководством британского капитана Дж. Виггинса, дойдя до устья Енисея из Шотландии с грузом железнодорожных рельс, первой проложила северный транспортный путь из Европы в Сибирь. В 1894–1898 гг. экспедиция под руководством А. И. Вилькицкого произвела опись нижнего течения Енисея и Енисейского залива.

В апреле – ноябре 1919 г., во время Гражданской войны 1917–1922 гг., на Енисее действовала речная флотилия Белых войск, участвовавшая в борьбе против отрядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В 1960–1980-х гг. в долине Енисея построен т. н. Енисейский каскад ГЭС, в том числе крупнейшие в стране Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС.