Готика

Го́тика, готический стиль (франц. gothique, итал. gotico, от лат. gothicus – присущий варварскому племени готов), художественный стиль 12–15 вв. (в отдельных странах – до конца 16 в.), заключительный этап в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы.

Термин «готика» не является изначальным определением архитектурного стиля, сложившегося во Франции к середине 12 в., но никак не называемого в письменных источниках. Вне Франции к концу 13 в. появляется термин «opus francigenum» (лат. «французский манер»); позднее, в начале 16 в., в т. н. письме Рафаэля римскому папе Льву Х, был применён термин «tedesco» (итал. «немецкий», в значении «варварский»), употребление этого термина с отрицательными коннотациями встречается и у Дж. Вазари. В Северной Европе термин «готический» носил скорее нейтральный характер. Впервые выражение «оpus gothicum» в отношении архитектуры использовал в 1610 г. иезуит Карл Скрибаний, описывая Антверпенскую биржу. Интерес к готике как к объекту подражания возник в 17 в. Так, в 1666 г. К. Рен, реконструируя церкви Лондона после пожара, сознательно прибегал к «готическому стилю». Во Франции такой интерес появился к концу 17 в., что отразилось в теоретических работах Ж.-Ф. Фелибьена и Ж.-Ж. Суфло. Окончательно «реабилитирована» готика как стиль была в эпоху романтизма (статьи И. В. Гёте, роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»). В 1-й половине 19 в. А. де Комон отделил средневековое искусство 12–15 вв. от более раннего периода, заимствовав для последнего из филологии термин «романский стиль». К середине 19 в. на фоне возрастающего интереса к национальной средневековой истории во Франции началась реставрация памятников архитектуры Средних веков, прежде всего готики (Э. Виолле-ле-Дюк).

Готический стиль зародился в центральной Франции на фоне общего культурного подъёма, обусловленного становлением самосознания горожанина, образованием городских коммун, возникновением университетов, развитием богословских учений, связанных с рациональным постижением Божественного замысла посредством созерцания видимого мира как его отражения (шартрская школа). Во время крестовых походов конца 11 – начала 13 вв. усилились контакты с христианским Востоком, повлёкшие за собой значительное расширение кругозора, в том числе эстетического, жителя Западной Европы, изменение отношения к образу человека, обращение к изучению античной пластики, начало копирования и импорта византийских рукописей. В дальнейшем становлении стиля важную роль сыграло развитие схоластики и изменение религиозного мироощущения, выразившееся в появлении нищенствующих орденов и распространении мистического богословия, основанного на сопереживании и сострадании Христу-человеку (Франциск Ассизский).

Готика возникла около 1140-х гг. в области Иль-де-Франс, где романский стиль был представлен слабо. На протяжении полувека она развивалась в королевском домене и городах-коммунах северо-восточной Франции, к 1180-м гг. проникла в Англию (хотя её элементы присутствовали в англо-нормандском зодчестве и раньше), в 1-й четверти 13 в. – в Италию, к 1230-м гг. – в Священную Римскую империю (включавшую в себя территории современных Германии, Австрии, Чехии, Северной Италии), с середины 13 в. – в Нидерланды и Восточную Европу. Элементы готического стиля были привнесены с 3-м и 4-м крестовыми походами на Ближний Восток, в государства крестоносцев на Родосе, Кипре, в Сирии и Палестине (1-я половина 13 в.). В каждом регионе готика отличалась специфическими чертами и темпами развития. Однако период 1170–1230 гг. принято выделять как время объединения всех национальных школ в рамках единого «стиля около 1200 года» под влиянием международных контактов и в особенности искусства Византии и классической Античности. Около 1400 г., когда во всех странах апогей развития готики как архитектурного стиля остался позади и внимание было перенесено на изобразительное искусство, европейская художественная традиция вновь объединилась в рамках интернациональной готики. В разных областях Италии готика в архитектуре и изобразительном искусстве в течение 13–14 вв. соседствовала с антикизирующими тенденциями, с началом 15 в. сменилась искусством Возрождения или существовала параллельно с ним. Севернее Альп и в Испании архитектура преимущественно сохраняла принадлежность к готическому стилю до начала 16 в., а в изобразительном искусстве в течение 15 в. в рамках арс нова процесс развития и качественного изменения «натурализма» поздней готики подготовил наступление Северного Возрождения 16 в.

Архитектура

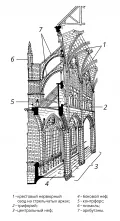

В готическую эпоху площадь с доминирующим над ней собором (или замком – преимущественно в Италии и Восточной Европе), окружённая 2–3-этажными домами, которые соединялись галереями, становится центром города, как правило, укреплённого и застроенного без регулярной планировки. Собор, принадлежащий к типу сводчатой базилики, делается главным видом готического зодчества. Отдельные элементы готической конструкции были большей частью заимствованы из предшествующей архитектуры романского стиля: тип плана (3–5-нефная базилика с трансептом и деамбулаторием с венцом капелл) – из паломнических церквей, нервюрный свод – из Нормандии и Северной Италии, форма стрельчатой арки – из романской Бургундии или арабской Сицилии, тип западного фасада с двумя башнями и тремя порталами – из Нормандии. Однако эти признаки были объединены в принципиально новую систему в архитектуре центральной Франции (Иль-де-Франс) в середине 12 в.  Схема конструкции готического собора.Фундаментом этой системы и важнейшим стилеобразующим фактором готики стала каркасная конструкция, которая сменила собой господствовавшую ранее монолитно-оболочную. Её основа – крестовый нервюрный (ребристый) свод на стрельчатых арках в сочетании с системой разгрузки стены нефа за счёт стоящих отдельно от стены контрфорсов и аркбутанов, переносящих на контрфорсы часть тяжести сводов. Эта система позволяла освободить стены нефа от несущей функции и прорезать их максимально большими окнами, уменьшить количество и толщину внутренних опор в здании, добиться более цельного восприятия пространства интерьера и значительно лучшего, чем в романской церкви, его освещения, что давало возможность подчеркнуть символическое, сакральное значение света как проводника «от материального к нематериальному» (трактат аббата Сугерия «De Administratione», XXXIII). Облегчённый каркас здания с несущими нервюрами позволял также увеличить высоту здания и расширить нефы. Новый принцип перекрытия ad triangulum делал единицей плана треугольный распалубок свода (а не прямоугольную травею или полукруглую апсиду, как в романской архитектуре), что позволяло перекрывать из одной точки единым сводом помещения самой сложной конфигурации и достигать большей слитности плана. В наружном архитектурном декоре преобладали вертикальные, остроконечные мотивы (щипцы, вимперги, пинакли, украшенные краббами и крестоцветами). Готический собор – образец синтеза искусств: архитектуры, скульптуры, монументальной живописи и декоративно-прикладного искусства. Все виды декора здания связаны между собой единой иконографической программой, охватывающей все сферы бытия и превращающей собор в символ Божественного универсума и своего рода «энциклопедию» или «зеркало» замысла Творца (Э. Маль).

Схема конструкции готического собора.Фундаментом этой системы и важнейшим стилеобразующим фактором готики стала каркасная конструкция, которая сменила собой господствовавшую ранее монолитно-оболочную. Её основа – крестовый нервюрный (ребристый) свод на стрельчатых арках в сочетании с системой разгрузки стены нефа за счёт стоящих отдельно от стены контрфорсов и аркбутанов, переносящих на контрфорсы часть тяжести сводов. Эта система позволяла освободить стены нефа от несущей функции и прорезать их максимально большими окнами, уменьшить количество и толщину внутренних опор в здании, добиться более цельного восприятия пространства интерьера и значительно лучшего, чем в романской церкви, его освещения, что давало возможность подчеркнуть символическое, сакральное значение света как проводника «от материального к нематериальному» (трактат аббата Сугерия «De Administratione», XXXIII). Облегчённый каркас здания с несущими нервюрами позволял также увеличить высоту здания и расширить нефы. Новый принцип перекрытия ad triangulum делал единицей плана треугольный распалубок свода (а не прямоугольную травею или полукруглую апсиду, как в романской архитектуре), что позволяло перекрывать из одной точки единым сводом помещения самой сложной конфигурации и достигать большей слитности плана. В наружном архитектурном декоре преобладали вертикальные, остроконечные мотивы (щипцы, вимперги, пинакли, украшенные краббами и крестоцветами). Готический собор – образец синтеза искусств: архитектуры, скульптуры, монументальной живописи и декоративно-прикладного искусства. Все виды декора здания связаны между собой единой иконографической программой, охватывающей все сферы бытия и превращающей собор в символ Божественного универсума и своего рода «энциклопедию» или «зеркало» замысла Творца (Э. Маль).

Готическое искусство Франции начинается периодом ранней готики (1140 – конец 12 в.). Первой французской постройкой этого стиля принято считать церковь аббатства Сен-Дени, перестроенную в 1137–1144 гг. по инициативе аббата Сугерия, оставившего об этом подробный отчёт. Перекрытие обхода хора и капелл нервюрными сводами, фасад с тремя порталами и окном-розой, состоящим первоначально из множества малых круглых окон-цветков (его формы дали другое название периоду – цветущая готика), использование масштабных витражей в капеллах деамбулатория стали определяющими чертами нового типа церковной постройки. Соборы в Сансе (около 1140–1168) и Санлисе (1151–1191) были полностью перекрыты нервюрными сводами при сохранении ярусной структуры романского типа с галереями-эмпорами над боковыми нефами. 2-я половина 12 в. – время появления т. н. нуайонской группы в архитектуре: восточная часть базилики Сен-Реми в Реймсе (1170–1180), соборы в Лане (после 1155 – 1225) и Нуайоне (строительство начато около 1145); собор Парижской Богоматери (1163–1245) до перестройки нефа, южный рукав трансепта собора в Суасоне (около 1170 – 1190). Её отличительные особенности – 4-ярусное членение стены главного нефа (включающее, помимо яруса опор, галерей-эмпор и верхних окон, ярус декоративного трифория) и система «двойной оболочки» (стена, прорезанная неглубокими декоративными аркадами трифория и украшенная наложенными слепыми аркадами в ярусе окон, визуально утрачивает монолитность, свойственную романской архитектуре). В этот период в архитектуре ещё сохраняется ряд романских черт: невысокая стрела арки, сравнительно малая прорезанность стены проёмами и незначительная высота здания (до 33 м), наличие галерей над боковыми нефами, умеренный вертикализм форм.

–Собор Нотр-Дам в Шартре (строительство начато в 1194, хор – до 1221, освящён в 1260), в котором исчезают галереи-эмпоры над боковыми нефами и упрощается план, благодаря чему возрастает единство внутреннего пространства здания, а также значительно увеличивается зона застекления, характеризует переход к следующей стилистической фазе – т. н. классической (высокой, или зрелой) готике (конец 12 в. – 1230). В соборах Нотр-Дам в Реймсе (1211 – начало 14 в.) и Амьене (1220–1288) продолжается изменение пропорций в сторону роста высоты сводов при сохранении прежней ширины нефов, расширения зоны верхних окон – клеристория. В соборе в Бове (1227–1272) эта тенденция достигла своего апогея: были возведены 48-метровые своды, однако они обрушились через 12 лет после постройки.

Другое направление в архитектуре зрелой французской готики представлено собором в Бурже (1198 – около 1280) – пятинефным, с «пирамидальной» конструкцией, подчёркивающей господство очень высокого центрального нефа над низкими боковыми, и с непропорционально сокращённым трифорием. В архитектуре анжуйской готики при сохранении романских черт (простого однонефного плана и характерного для запада Франции фасада-экрана) появляются «вздутые своды» (собор Сен-Морис в Анже, до 1240).

Следующий период, т. н. лучистой готики (1230–1350, название восходит к соответствующим мотивам в членении окон-роз), открывает реформа зрелой готики – появление в нефах и пространстве хора т. н. светового (застеклённого) трифория, сливающегося с зоной верхних окон в работах мастерских Пьера де Монтрёя (перестроенный неф церкви Сен-Дени, 1231 – 1240-е гг.) и Жака де Шеля (трансепты собора Нотр-Дам в Париже, около 1250).  Интерьер Сент-Шапель, Париж. Между 1239 и 1248.Усовершенствование техники изготовления ремплажа – каменных ажурных членений окна – позволило ещё больше увеличить площадь остеклённых поверхностей. Наивысшее достижение этого периода – двухъярусная капелла Сент-Шапель (между 1239 и 1243 – 1248) в Париже – домовая церковь Людовика Святого, построенная для приобретённых королём у императора Латинской империи Балдуина II реликвий Страстей Христовых (в том числе тернового венца). Второй ярус капеллы представляет собой новый тип «церкви-фонаря», однонефного здания, где зона застекления занимает не менее 5/6 высоты и окна разделены только тонкими пучками колонн.

Интерьер Сент-Шапель, Париж. Между 1239 и 1248.Усовершенствование техники изготовления ремплажа – каменных ажурных членений окна – позволило ещё больше увеличить площадь остеклённых поверхностей. Наивысшее достижение этого периода – двухъярусная капелла Сент-Шапель (между 1239 и 1243 – 1248) в Париже – домовая церковь Людовика Святого, построенная для приобретённых королём у императора Латинской империи Балдуина II реликвий Страстей Христовых (в том числе тернового венца). Второй ярус капеллы представляет собой новый тип «церкви-фонаря», однонефного здания, где зона застекления занимает не менее 5/6 высоты и окна разделены только тонкими пучками колонн.

В период поздней, или пламенеющей готики (около 1350 – 1-я половина 16 в.), художественная деятельность концентрировалась преимущественно при дворах меценатов (герцоги Беррийские в Бурже, герцоги Бургундские и др.). Происходило упрощение готической конструкции и усложнение декорации (церковь Сен-Маклу в Руане, начала перестраиваться с 1430-х гг.), распространение готических декоративных элементов на светские постройки (ратуша в Лёвене, 1439–1469, Дворец правосудия в Руане, 1499 – около 1550). Особым явлением стало их соединение с пришедшими из Италии ренессансными формами (церкви Сент-Эсташ в Париже, 1532–1637, Святого Николая Толентинского в Бру, 1513–1532).  Папский дворец, Авиньон. 1335 – 1350-е гг. Архитекторы Пьер Пуассон, Жан де Лувр. Широко велось светское строительство: возводились дворцы (Папский в Авиньоне, 1335 – 1350-е гг., зодчие Жан де Лувр и Пьер Пуассон), замки (Пьерфон близ Компьеня, 1390–1420), особняки (отели) богатых горожан (дом Жака Кёра в Бурже, 1443–1450), в них использовались отдельные конструктивные и декоративные приёмы готики.

Папский дворец, Авиньон. 1335 – 1350-е гг. Архитекторы Пьер Пуассон, Жан де Лувр. Широко велось светское строительство: возводились дворцы (Папский в Авиньоне, 1335 – 1350-е гг., зодчие Жан де Лувр и Пьер Пуассон), замки (Пьерфон близ Компьеня, 1390–1420), особняки (отели) богатых горожан (дом Жака Кёра в Бурже, 1443–1450), в них использовались отдельные конструктивные и декоративные приёмы готики.

В английской готике сильна инерция предшествующего романского стиля: акцент смещается с развития конструкции на декорации, постройки отличаются небольшой высотой при значительной длине, минимумом скульптуры, отсутствием т. н. французского вертикализма, наличием квадратных алтарных апсид (наследие архитектуры цистерцианского ордена) и, в ряде случаев, отдельно стоящих восьмигранных залов капитула, а также декоративным усложнением нервюрных членений сводов. Часто перекрытия романских построек перестраивались в готическом стиле. Название ранней, или ланцетовидной, английской готики (1170–1240) связано с распространённой в это время формой окон – узких, высоких, с небольшим стрельчатым завершением. К этой стилистической фазе относятся перестроенный по образцу ранней французской готики хор собора в Кентербери (1175–1784, зодчий Вильям из Санса), соборы в Линкольне (1192–1250) и Солсбери (1220–1266), ранний этап строительства собора в Уэлсе (около 1185 – 1240) с его характерным для Англии растянутым фасадом-экраном.

Переход к зрелой, или украшенной, готике (1240–1330) произошёл при перестройке хора главной церкви Вестминстерского аббатства (1245–1269) по образцу собора в Реймсе и Сент-Шапель в Париже (с алтарной апсидой, превращённой в сплошную стеклянную стену). Отличительная черта этой стилистической фазы – обильный и разнообразный декор для опор, стен, сводов и других конструктивных частей здания. К этому же периоду относятся зал капитула собора в Солсбери – центрический восьмигранный объём, перекрытый сводами, опирающимися на центральный столп, т. н. ангельский хор собора в Линкольне (1250-е гг. – 1280), соборы в Эксетере (около 1279 – 1360, первый английский собор, лишённый галерей, с 11-частными сложными сводами) и Йорке (начало 13 – 15 вв.).

Реакцией на украшенный стиль явился перпендикулярный стиль, или вертикальный, – стиль в английской поздней готике (1330-е – 1530-е гг.), для которого характерно сокращение декоративных элементов до простой «решётки» из единообразных резных модулей, наложенных на стены и окна храма. С ней согласовывался узор сложных декоративных веерообразных, сетчатых, звездчатых сводов, утративших функциональность, присущую французским готическим перекрытиям (обновление хора собора в Глостере, 1329–1377; реконструкция нефов Кентерберийского собора, после 1377, зодчий Г. Йевел; капелла Сент-Джордж в Виндзоре, 1475–1528).  Капелла Генриха VII в Вестминстерском аббатстве, Лондон. 1503–1519.Для этого периода характерны «церкви-фонари» (Королевские капеллы в Кембридже, 1446–1515, и Вестминстере, 1503–1519).

Капелла Генриха VII в Вестминстерском аббатстве, Лондон. 1503–1519.Для этого периода характерны «церкви-фонари» (Королевские капеллы в Кембридже, 1446–1515, и Вестминстере, 1503–1519).

В Германию готика приходит к 1230-м гг. и продолжается до 16 в. Для ранних (1-я половина 13 в.) построек характерны наложение заимствованных из Франции готических черт на романскую основу здания, упрощённость интерьера (т. н. зальные церкви с нефами равной высоты, церковь Святой Елизаветы в Марбурге, 1235–1283), сохранение второго алтаря на западной стене (наследие архитектуры «Каролингского возрождения»). В период зрелой немецкой готики (2-я половина 13 – 14 вв.) на базе французских образцов лучистой готики создаётся тип храма, в силуэте которого доминируют башни, а фасады покрывает густая каменная резьба, растворяющая их тяжёлую массу (соборы в Страсбурге, 1250–1275, и в Кёльне, 1248 – около 1520, освящён в 1322, достроен в 19 в.).  Собор Нотр-Дам, Страсбург. 1250–1275.Под влиянием этих построек формируется национальный тип невысокого храма с одной ажурной башней на фасаде (соборы во Фрайбурге-им-Брайсгау, Ульме), в центрах диоцезов таких башен возводилось две (собор в Майсене). На севере Германии и в Прибалтике получила распространение кирпичная готика.

Собор Нотр-Дам, Страсбург. 1250–1275.Под влиянием этих построек формируется национальный тип невысокого храма с одной ажурной башней на фасаде (соборы во Фрайбурге-им-Брайсгау, Ульме), в центрах диоцезов таких башен возводилось две (собор в Майсене). На севере Германии и в Прибалтике получила распространение кирпичная готика.

П. Парлер, возводя верхние части хора и южного трансепта собора Святого Вита в Праге (1356–1399), синтезировал немецкие, французские, английские, а также итало-византийские традиции, свободно и изобретательно варьируя традиционные формы. Его творчество легло в основу поздней немецкой готики (15–16 вв.), для которой характерны дальнейшее развитие типа зальной церкви и превращение сводов в декоративное панно, расчленённое криволинейными окрашенными и утратившими конструктивные функции нервюрами (церковь Святой Анны в Аннаберг-Буххольце, 1499–1525). В этот период готические постройки возникают по всей территории Священной Римской империи: в Австрии (готические части собора Святого Стефана в Вене, 1304–1440) и Швейцарии (собор Святого Винцента в Берне, 1421–1588), а также в Нидерландах – соборы в Антверпене (1352–1616) и Мехелене (1452–1578). В Нидерландах возводятся богато декорированные гражданские постройки (Суконные ряды в Ипре, 1200–1304, в Брюгге, 1248–1364; ратуши в Брюсселе, 1402–1455, Лёвене, 1439–1469, Ауденарде, 1526–1537).  Ратуша, Брюссель. 1402–1455. Переплетение влияний английской, французской, а также немецкой кирпичной готики определило специфику готического зодчества Норвегии (готические части собора в Тронхейме, 1180–1320), Дании (собор Святого Кнуда в Оденсе, около 1300 – 15 в.), Швеции (церковь в Вадстене, 1369–1430).

Ратуша, Брюссель. 1402–1455. Переплетение влияний английской, французской, а также немецкой кирпичной готики определило специфику готического зодчества Норвегии (готические части собора в Тронхейме, 1180–1320), Дании (собор Святого Кнуда в Оденсе, около 1300 – 15 в.), Швеции (церковь в Вадстене, 1369–1430).

В Италии в силу устойчивости романской традиции и возможности апелляции к античному наследию были восприняты главным образом лишь отдельные черты готики: окно-роза, стрельчатое окно, нервюрный свод и др., однако единой готической системы конструкции и декорации не складывается. Готика в Италии сосуществовала с Проторенессансом.  Собор Вознесения Богоматери, Сиена. 1-я половина 13 в. – ок. 1370.Готические постройки возводились с 13 в.: церкви новых монашеских орденов – францисканского (церкви Святого Франциска в Ассизи, 1228–1253, Санта-Кроче во Флоренции, 1294–1443) и доминиканского (церковь Санта-Мария-Новелла во Флоренции, около 1246 – середина 14 в.), городские соборы в Сиене (1-я половина 13 в. – 1270-е гг.), Орвието (1290 – середина 14 в.). Для них характерно отсутствие вертикализма в пропорциях, невысокая стрела свода (в ряде случаев сохранение плоского перекрытия центрального нефа), членение плоскости фасада на ряд правильных геометрических фигур. Миланский собор, полностью спланированный как готический, строился преимущественно иностранными мастерами (1386 – середина 19 в.). В Венеции готика оставила заметный след в светской архитектуре (Дворец дожей, 1340–1483, Ка-д’Оро, между 1421 и 1440), она восприняла некоторые декоративные черты византийской и арабской архитектурной традиции. Отдельные готические элементы использовались во дворцах городского самоуправления (Палаццо Веккьо во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене и др.).

Собор Вознесения Богоматери, Сиена. 1-я половина 13 в. – ок. 1370.Готические постройки возводились с 13 в.: церкви новых монашеских орденов – францисканского (церкви Святого Франциска в Ассизи, 1228–1253, Санта-Кроче во Флоренции, 1294–1443) и доминиканского (церковь Санта-Мария-Новелла во Флоренции, около 1246 – середина 14 в.), городские соборы в Сиене (1-я половина 13 в. – 1270-е гг.), Орвието (1290 – середина 14 в.). Для них характерно отсутствие вертикализма в пропорциях, невысокая стрела свода (в ряде случаев сохранение плоского перекрытия центрального нефа), членение плоскости фасада на ряд правильных геометрических фигур. Миланский собор, полностью спланированный как готический, строился преимущественно иностранными мастерами (1386 – середина 19 в.). В Венеции готика оставила заметный след в светской архитектуре (Дворец дожей, 1340–1483, Ка-д’Оро, между 1421 и 1440), она восприняла некоторые декоративные черты византийской и арабской архитектурной традиции. Отдельные готические элементы использовались во дворцах городского самоуправления (Палаццо Веккьо во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене и др.). Бургосский собор. Западный фасад. 1221–1260. Архитектура ранней готики в Испании и Португалии находилась под сильным влиянием зрелой готики Франции (соборы: в Бургосе, 1221–1260; в Леоне, начал строиться в 1255; в Толедо, строился с 1226; реконструкция собора в Сантьяго-де-Компостела, середина 13 в.). В то же время её отличает приверженность упрощённому романскому плану здания, а также обилие мавританских влияний в декоре (узорчатая кладка, подковообразные арки, перекрытия в форме звезды), которые сохранились до 16 в. (в стиле мудехар). Лишь к 15 в. складываются собственно национальные стили – исабелино в Испании и мануэлино в Португалии. В 16 в. отдельные готические элементы проникли в архитектуру испанских колоний в Америке.

Бургосский собор. Западный фасад. 1221–1260. Архитектура ранней готики в Испании и Португалии находилась под сильным влиянием зрелой готики Франции (соборы: в Бургосе, 1221–1260; в Леоне, начал строиться в 1255; в Толедо, строился с 1226; реконструкция собора в Сантьяго-де-Компостела, середина 13 в.). В то же время её отличает приверженность упрощённому романскому плану здания, а также обилие мавританских влияний в декоре (узорчатая кладка, подковообразные арки, перекрытия в форме звезды), которые сохранились до 16 в. (в стиле мудехар). Лишь к 15 в. складываются собственно национальные стили – исабелино в Испании и мануэлино в Португалии. В 16 в. отдельные готические элементы проникли в архитектуру испанских колоний в Америке.

Скульптура

Монументальная скульптура – главный вид декоративного убранства собора, сосуществующий с архитектурой в рамках характерного для готики синтеза искусств. Во Франции главной зоной её размещения остаётся, как и в романский период, перспективный портал, однако акцент переносится с композиции тимпана (часто украшенного сценой Страшного суда или Коронования Марии) на откосы (изображения земного родословия Христа, «святое собеседование», библейские пророки), где развивается тип статуи-колонны. В статуях Королевского портала собора в Шартре (1145–1155) происходит переход от романского стиля к готическому. В скульптурных порталах трансептов соборов Нотр-Дам в Шартре (1205–1210) и в Париже (западный фасад – 1210–1235, трансепты – 1240-е – 1250-е гг.) постепенно возрастает самостоятельность фигур по отношению к архитектурным деталям, появляется стремление к отходу от условности и геометризма романского стиля, к передаче движения (т. н. S-образная фигура) и естественности жеста, мимики. В 1-й половине 13 в. происходит дальнейшее распространение скульптуры на новые части фасада (т. н. галерея королей, бельведеры башен, зона окна-розы), в интерьере появляется тип отдельно стоящей статуи («Прекрасная Мадонна»). Вершиной развития стиля стало превращение статуй-колонн в т. н. статуи откосов, полностью утратившие зависимость от архитектурных элементов. В рамках «стиля около 1200 года» на базе переработанных западными мастерами византийских и античных образцов складывается новый, основанный на изучении античной пластики гуманизированный образ человека, воплощённый в группе «Встреча Марии и Елизаветы» (западный портал собора в Реймсе, середина 13 в.), в статуях Воскресшего Христа (т. н. Благой Господь, около 1225, западный разделительный столп) и «Золотой Богоматери» (около 1300, разделительный столп портала южного трансепта) собора в Амьене. Дальнейшая эмансипация скульптуры от архитектуры в период поздней готики проявилась в формировании архитектурно-скульптурных ансамблей, где главную роль играла статуя («Колодец Моисея» К. Слютера в монастыре Шанмоль в Дижоне, около 1396 – 1405). Достигается предельная конкретность в деталях внешности («готический натурализм») при сохранении общей условности в телосложении и постановке фигур. Появляются первые образцы скульптурного портрета, главным образом погребального (надгробия: Филиппа Смелого в Дижоне, 1391–1404; Филибера II Красивого и Маргариты Австрийской в Бру, 1526–1532).

В Англии монументальная скульптура не концентрировалась в зоне порталов, а была рассредоточена по всей поверхности фасада. Готическая стилистика проникает в английскую пластику из Франции в середине 13 в. (фасад собора в Уэлсе), но классические тенденции быстро нивелируются местными традициями. Особым богатством и разнообразием форм отличалась декоративная резьба в интерьерах церквей украшенного стиля (капелла Богоматери собора в Или, 1321–1349).

В Германии скульптура иначе соотнесена с архитектурой, чем во Франции. Наличие в ряде случаев двух алтарных апсид часто делало невозможным скульптурное оформление западного портала (исключения – порталы Страсбургского и Магдебургского соборов; в Бамбергском соборе украшены северный и южный порталы). Скульптура сосредоточена главным образом в интерьере: рельефы леттнеров (алтарных преград) и оград хора в Хальберштадте (1200), Бамберге (до 1225) и Наумбурге (около 1250); пристенные статуи и скульптурные группы в алтарных частях и нефах («Встреча Марии и Елизаветы», 1225–1237, «Всадник», около 1230 – 1240, в Бамбергском соборе), группа донаторов в западном хоре собора в Наумбурге (1250–1260), «Распятия» над алтарями. Немецкой готической пластике свойственны подчёркнутая хара́ктерность персонажей, резкость в передаче эмоций, почти гротескное усиление мимики, интерес к конкретике внешности. В эпоху поздней готики появляются т. н. благочестивые образы «Мадонны с Младенцем», «Оплакивания», «Троицы» в виде отдельно стоящих небольших раскрашенных статуй, предназначенных, как правило, для домашних алтарей. В Германии и Нидерландах получил распространение ретабль – резной створчатый деревянный заалтарный образ, совмещающий в себе архитектурное готическое обрамление с высоким рельефом и живописью (Дижонский алтарь, 1399, Ж. де Берз и М. Брудерлам; Санкт-Вольфгангский алтарь, 1471–1481, М. Пахер; Алтарь Святой Крови, 1501–1505, Т. Рименшнейдер), а также скульптурные надгробия.

Испанская готическая пластика 13 в. развивалась под влиянием скульптуры Реймса (портал собора в Леоне, южный трансепт собора в Бургосе).  Ретабло. Монастырь Мирафлорес, Бургос. 1496–1499. В 14–15 вв. в рамках стиля исабелино работали преимущественно фламандские и немецкие скульпторы, основными типами стали надгробие (принца дона Альфонсо, 1486–1493; гробница Хуана II и Изабеллы Португальской, 1486–1493) и резной деревянный алтарь (ретабло – в картузианском монастыре Мирафлорес близ Бургоса, 1496–1499, и др.).

Ретабло. Монастырь Мирафлорес, Бургос. 1496–1499. В 14–15 вв. в рамках стиля исабелино работали преимущественно фламандские и немецкие скульпторы, основными типами стали надгробие (принца дона Альфонсо, 1486–1493; гробница Хуана II и Изабеллы Португальской, 1486–1493) и резной деревянный алтарь (ретабло – в картузианском монастыре Мирафлорес близ Бургоса, 1496–1499, и др.).

В скульптуре Италии 13–14 вв. влияние готики стало одной из составляющих Проторенессанса: проповеднические кафедры Н. Пизано и Дж. Пизано, скульптура фасада Сиенского собора (1284–1297, Дж. Пизано), пластика А. ди Камбио. Более выраженной готической экспрессией, наряду с ренессансными тенденциями, наделены рельефы фасада собора в Орвието (1310–1330, Л. Майтани).

Живопись и декоративно-прикладное искусство

В связи с расширением зоны застекления и уменьшением площади стены главным видом монументальной живописи в готике становится витраж, соединяющий в себе функции освещения интерьера и цветового акцента.  Витраж «Древо Иессеево». Собор Нотр-Дам, Шартр. 2-я половина 12 в.Это совмещение света и цвета воплощало, согласно словам аббата Сугерия, заказчика витражей хора в церкви Сен-Дени, идею Божественного света, отражённого в материальном («De Administratione», XXXIV). После реформы этой техники в середине 12 в. (приписываемой аббату Сугерию) готический витраж получил фигурные рамы сложной формы, широкую цветовую палитру и сложные толковательные иконографические программы, посвящённые, в частности, параллелям между Ветхим Заветом и Новым Заветом. В соборах Буржа, Ле-Мана, Лиона, Шартра были созданы грандиозные витражные циклы, снабжённые изображениями заказчиков – представителей городских ремесленных цехов. К 15 в. витраж эволюционирует от набора цветных стёкол с минимумом нанесённой поверх живописи в светотеневую живопись по прозрачному стеклу (т. н. прекрасный стиль) с минимумом фигурных рам (соборы в Эврё, Труа, Ульме).

Витраж «Древо Иессеево». Собор Нотр-Дам, Шартр. 2-я половина 12 в.Это совмещение света и цвета воплощало, согласно словам аббата Сугерия, заказчика витражей хора в церкви Сен-Дени, идею Божественного света, отражённого в материальном («De Administratione», XXXIV). После реформы этой техники в середине 12 в. (приписываемой аббату Сугерию) готический витраж получил фигурные рамы сложной формы, широкую цветовую палитру и сложные толковательные иконографические программы, посвящённые, в частности, параллелям между Ветхим Заветом и Новым Заветом. В соборах Буржа, Ле-Мана, Лиона, Шартра были созданы грандиозные витражные циклы, снабжённые изображениями заказчиков – представителей городских ремесленных цехов. К 15 в. витраж эволюционирует от набора цветных стёкол с минимумом нанесённой поверх живописи в светотеневую живопись по прозрачному стеклу (т. н. прекрасный стиль) с минимумом фигурных рам (соборы в Эврё, Труа, Ульме).

В эпоху готики благодаря значительному увеличению количества книг и их типов, а также появлению светских мастерских по их изготовлению переживает расцвет книжная миниатюра. Во Франции в середине 13 в. в миниатюре «на золотых фонах» под влиянием техники витража и общеевропейского антикизирующего и византинизирующего «стиля около 1200 года» (Псалтирь королевы Ингеборг, до 1210, Музей Конде, Шантийи) формируется готический стиль (Псалтирь Людовика Святого, 1260–1270, Национальная библиотека Франции, Париж).

Парадные и дорогие рукописи-псалтири с тетрадями полностраничных миниатюр перед текстом и т. н. морализованные Библии сосуществуют с дешёвыми малоформатными «университетскими» книгами, украшенными лишь маленькими инициалами. Широко распространяются также иллюминированные рукописи светского содержания: рыцарский роман, поэтические сборники, бестиарии, хроники и др. В конце 13 – 14 вв. ведущим типом рукописи становится предназначенный для частного светского лица часослов. В это время стиль становится декоративнее, появляются ковровые фоны, элементы светотени, процветшие рамки («Бревиарий Филиппа Красивого» мастера Оноре, около 1290), а также дролери (от франц. drôlerie – шутка, забава, шалость) – поучительные или забавные рисунки на полях («Бельвильский бревиарий» Ж. Пюселя, около 1325; оба – Национальная библиотека Франции).

К 1400 г. в книжной миниатюре формируется картинная композиция с натуралистическим пейзажем и элементами перспективы (братья Лимбург; Мастер «Часослова маршала Бусико», созданного им около 1405, Национальная библиотека Франции).

Для английской школы характерны линейность, очерковость («Большая хроника» М. Пэриса, середина 13 в., библиотека Паркера в колледже Корпус-Кристи, Кембридж, и Британская библиотека, Лондон), повышенная тяга к декоративности («Апокалипсис Дауса», около 1265 – 1270, библиотека Бодли, Оксфорд).

Готическая живопись 14 в. испытала влияние нового стиля фресковой живописи, который развивался в Италии во 2-й половине 13 – начале 14 вв. (Чимабуэ, П. Каваллини, Джотто) в рамках Проторенессанса. С 13 в. под влиянием Византии в Италии распространился тип алтарного образа, написанного темперой на доске, часто золотофонного. Этот вид искусства даёт толчок развитию в заальпийской Европе ретаблей – заалтарных многочастных образов, сочетающих скульптурные и живописные элементы (см. выше).

Характерные черты готического стиля также проявились в предметах декоративно-прикладного искусства, среди которых выделяются богослужебные предметы (реликварии, потиры и др.), украшенные филигранью; алтарные образы, декорированные эмалью и чеканкой по драгоценным металлам. Для украшения светских построек широко использовались шпалеры (цикл «Дама с единорогом», 15 в., Музей Клюни, Париж). Были распространены также статуэтки, складные диптихи, предметы обихода (гребни, шкатулки) из слоновой кости, украшенные резьбой.

Готика оказала влияние на искусство Возрождения и барокко, а затем стала объектом подражания и стилизации. Мастера почти каждого архитектурного стиля, сталкиваясь с задачей завершения строительства готических соборов, которое продолжалось в отдельных случаях веками, создавали свой вариант готики, чтобы добиться общей гармонии старых и новых частей ансамбля. Это в особой степени проявилось в Англии, где «пережитки готики» (англ. Gothic Survival) в начале 18 в. сменились первыми образцами неоготики. В Чехии в 18 в. существовала «барочная готика», сочетавшая декоративные свойства двух стилей. В России в середине 18 в. возникло понятие «готический вкус», а со 2-й половины 1770-х гг. архитекторами В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым была разработана «русская готика», где использовались различные по происхождению архитектурные формы, в том числе отдельные элементы готического декора.