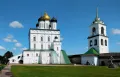

Троицкий собор в Пскове

Тро́ицкий собо́р в Пско́ве (Свято-Троицкий собор), кафедральный храм Псковской епархии Русской православной церкви, памятник древнерусского зодчества. Крупнейший храм епархии. Построен во имя Святой Живоначальной Троицы на холме Псковского крома около 1691 – около 1700 гг. при митрополитах Псковских и Изборских Иларионе и Иосифе (в 1697–1698 работы не велись; достроен в 1699 – около 1700; освящён, вероятно, летом 1704).

Троицкие храмы Псковского крома в 10–17 вв.

Ему предшествовали по меньшей мере три храма. Первая, деревянная церковь построена, по преданию, при княгине Ольге. Вторая, каменная с добавлением плинфы, возведена по указу новгородского, а затем псковского князя Всеволода Мстиславича в середине 1120-х гг. (по мнению В. А. Булкина) или между 1137 и 1144 гг. (по мнению А. И. Некрасова, Е. Н. Морозкиной, Г. М. Штендера, Вл. В. Седова, Н. В. Новосёлова и др.), или перед перенесением его мощей в 1193 г. (по мнению Н. Н. Воронина, Ю. П. Спегальского, А. И. Комеча, М. И. Мильчика и др.).

Святой благоверный князь Всеволод-Гавриил. Покров. 17 век.Третья, каменная церковь построена после обрушения свода 1363 г. на прежнем основании в 1365–1367 гг. Она была 6-столпная, близкая новгородским храмам с 8-скатным или позакомарным покрытием и готическими элементами декорации; с шестью приделами по количеству концов города. При перестройке в 15 в. могли появится ступенчато-повышенные подпружные арки и восьмигранный постамент под барабаном. По мнению Вл. В. Седова это произошло в 1420 г. (Седов. 1992. С. 75), когда, судя по 2-й Псковской летописи, «мастер с Москвы от Фотея митрополита» научил мастера Фёдора «лити свинчатыи доски» для кровли (Псковские летописи. Москва, 1955. Вып. 2. С. 37). По мнению Н. Н. Воронина перестройка происходила в 1465 г., когда были созданы щипцовые кровли (Воронин. 1952. С. 290). В 15 в. появились дополнительные притворы (западный в 1413, боковые – в 1465) и приделы. В 1543 г. два придела (иконы Божией Матери Знамение и Святых Флора и Лавра) перенесены с уровня хор в пристроенные к зданию сооружения. Церковь страдала от пожаров 1562 г. и 1609 г., была обмерена в 1689 г. и разобрана в 1690 г. В ней совершалось «посажение на стол» и крестное целование князей, у её южной стены собиралось псковское вече, на сенях хранились псковская казна и архив, мечи псковских князей Всеволода и Довмонта, заседал совет Псковской республики.

Святой благоверный князь Всеволод-Гавриил. Покров. 17 век.Третья, каменная церковь построена после обрушения свода 1363 г. на прежнем основании в 1365–1367 гг. Она была 6-столпная, близкая новгородским храмам с 8-скатным или позакомарным покрытием и готическими элементами декорации; с шестью приделами по количеству концов города. При перестройке в 15 в. могли появится ступенчато-повышенные подпружные арки и восьмигранный постамент под барабаном. По мнению Вл. В. Седова это произошло в 1420 г. (Седов. 1992. С. 75), когда, судя по 2-й Псковской летописи, «мастер с Москвы от Фотея митрополита» научил мастера Фёдора «лити свинчатыи доски» для кровли (Псковские летописи. Москва, 1955. Вып. 2. С. 37). По мнению Н. Н. Воронина перестройка происходила в 1465 г., когда были созданы щипцовые кровли (Воронин. 1952. С. 290). В 15 в. появились дополнительные притворы (западный в 1413, боковые – в 1465) и приделы. В 1543 г. два придела (иконы Божией Матери Знамение и Святых Флора и Лавра) перенесены с уровня хор в пристроенные к зданию сооружения. Церковь страдала от пожаров 1562 г. и 1609 г., была обмерена в 1689 г. и разобрана в 1690 г. В ней совершалось «посажение на стол» и крестное целование князей, у её южной стены собиралось псковское вече, на сенях хранились псковская казна и архив, мечи псковских князей Всеволода и Довмонта, заседал совет Псковской республики.

Архитектура современного собора

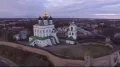

В январе 1689 г. митрополит Псковский и Изборский Маркелл послал в Москву челобитную с просьбой разрешить строительство нового собора; в феврале в Пскове созданы обмерные и проектные чертежи; в апреле из Москвы прислана храмозданная грамота царей Ивана V Алексеевича и Петра I Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны; из государственной казны выделено 1500 руб. После разборки в 1690 г. старого храма началось возведение современного собора. Это двухъярусный храм, построенный в крестово-купольной системе из плит изборского известняка прямоугольной формы, с шестью столбами, тремя апсидами и пятью главами (две восточные главы глухие). Он больше своих предшественников и до сих пор доминирует в центре города (высота около 78 м). Полноценные археологические исследования не проводились, но обломки плинф 12 в. из шурфа псковской экспедиции Эрмитажа 1968 г., летописи и осадка здания позволяют предполагать, что «были сохранены части старых фундаментов» (Воронин. 1952. С. 293. Примеч. 2; Белецкий. 1971. С. 114). Стены расчленены лопатками и горизонтальными профильными тягами между двумя ярусами больших окон и ярусом декоративных спаренных арок. Храм сооружён по образцу среднерусских соборов 2-й половины 17 в. Из московской архитектуры нарышкинского стиля привнесены наличники окон второго яруса и апсид, трёхчетвертные колонны между апсидами, витые колонны и резная арка портала четверика. В главный храм ведут высокая крытая лестница и притвор.

Интерьер собора

Крупнейший в Псковской области семиярусный деревянный золочёный иконостас высотой 19 м (подрядчики – живописец московской Оружейной палаты, ученик И. А. Безмина Фёдор Васильев и живописец Посольского приказа Фёдор Онисев) украшен «фряжской» объёмной резьбой и  Интерьер Свято-Троицкого собора в Пскове.красной «подкладкой». Конструкция иконостаса завершена в 1702 г. Его золочение производилось в конце 1702 – 1703 гг. из сусального золота (изготовлено из монет Иваном Константиновым) золотарями Оружейной палаты (Алексей Нагорный, Василий Петров Дурнов, Григорий Второй, Дмитрий Архипов, Дмитрий Хорошёв, Ермил Григорьев Зима, Иван Михайлов Щалыгин, Никита Широков, Семён Васильев, Фёдор Мануйлов, Филипп Юфимов Горбовский). Иконы для иконостаса написаны предположительно с мая 1703 г. по апрель 1704 г. тринадцатью иконописцами (среди мастеров – Козьма Григорьев, Тимофей Григорьев Мартьянов, Пётр Алексеев Гладкой, иконописцы Оружейной палаты Емельян Муратов и Василий Алексеев, Тимофей Кириллов и Пётр Савин Хомяков из Москвы, иконописец митрополита Сарского и Подонского Дементий Ларионов, Пётр Никитин из Юрьева-Польского, Иван Тихонов Баженов из Углича, Данило Буралевский из Ростова; возможно участие в написании икон Фёдора Васильева). Костромичи Андрей Петров Злобин и Степан Тимофеев исполнили двенадцать икон Праздничного чина и семь икон Страстей Господних. Позолота иконостаса поновлялась в 1759 г. (печерский монах Иасон) и 1856 г. Иконы поновлены в 1859 г. и промыты в 1900 г.

Интерьер Свято-Троицкого собора в Пскове.красной «подкладкой». Конструкция иконостаса завершена в 1702 г. Его золочение производилось в конце 1702 – 1703 гг. из сусального золота (изготовлено из монет Иваном Константиновым) золотарями Оружейной палаты (Алексей Нагорный, Василий Петров Дурнов, Григорий Второй, Дмитрий Архипов, Дмитрий Хорошёв, Ермил Григорьев Зима, Иван Михайлов Щалыгин, Никита Широков, Семён Васильев, Фёдор Мануйлов, Филипп Юфимов Горбовский). Иконы для иконостаса написаны предположительно с мая 1703 г. по апрель 1704 г. тринадцатью иконописцами (среди мастеров – Козьма Григорьев, Тимофей Григорьев Мартьянов, Пётр Алексеев Гладкой, иконописцы Оружейной палаты Емельян Муратов и Василий Алексеев, Тимофей Кириллов и Пётр Савин Хомяков из Москвы, иконописец митрополита Сарского и Подонского Дементий Ларионов, Пётр Никитин из Юрьева-Польского, Иван Тихонов Баженов из Углича, Данило Буралевский из Ростова; возможно участие в написании икон Фёдора Васильева). Костромичи Андрей Петров Злобин и Степан Тимофеев исполнили двенадцать икон Праздничного чина и семь икон Страстей Господних. Позолота иконостаса поновлялась в 1759 г. (печерский монах Иасон) и 1856 г. Иконы поновлены в 1859 г. и промыты в 1900 г.

У четырёх столбов сохранились резные киоты с большими иконами 17–20 вв.: у юго-восточного столба – «Святая Троица с деяниями» (2-я половина 17 в.), «Распятие Христово» (начало 18 в.), «Воскресение Христово» и «Святые Сергий Радонежский и Никон» (обе 20 в.); у северо-восточного столба – «Успение Богородицы» (18 в.), «Благовещение», «Крещение Господне» (обе 20 в.) и список «Троицы» Андрея Рублёва (1990-е гг.); у северо-западного столба – «Богоматерь Всецарица», «Святые апостолы» (обе 18 в.), «Святые Антоний и Феодосий Печерские», «Святой Тимофей Псковский», «Святой князь Всеволод» и «Святой блаженный Николай» (все 20 в.); у юго-западного столба – «Святые Константин и Елена», «Святые Владимир и Ольга», «Святые Александр Невский и Варлаам Хутынский» и «Воскресение Христово» (все 18 в.).

Среди отдельных икон 16–20 вв. в соборе: Чирская икона Божией Матери (2-я половина 16 в.), Псково-Покровская икона Божией Матери (1-я половина 17 в.; в 1944 перевезена в Германию, в 2001 возвращена в собор), списки Тихвинской (17 в.) и Казанской (18 в.) икон Божией Матери, «Воскресение Христово» (2-я половина 17 в.), «Святой Иоанн Предтеча» (конец 17 – начало 18 вв.), Псковская икона Божией Матери (18 в.; с Младенцем и двумя архангелами по бокам; в киоте середины 19 в. с резными изображениями символов четырёх евангелистов), иконы великомученика Пантелеимона (18 в.), Господа Вседержителя в короне (19 в.), святой княгини Ольги (одна начала 20 в.; другая 1960-х гг., написана наместником Псково-Печерского в честь Успения Пресвятой Богородицы мужского монастыря архимандритом Алипием).

Также сохранились: дубовый крест княгини Ольги (1623; высота 3,56 м; реставрирован в 2012–2018), барочная кафедра с иконами четырёх евангелистов (начало 18 в.), бронзовые паникадила и решётчатые металлические двери с накладными розетками (начало 18 в.), пол из метлахской плитки торгового дома «Кос и Дюрр» в Санкт-Петербурге (1890-е гг.). Стены и своды над верхними окнами четверика покрыты росписями конца 19 в. (изображены четыре евангелиста со своими символами, сонм ангелов, поклонение архангелов Кресту Господню, небесный престол и имитация архитектурной декорации, в том числе кессонированных потолков).

В серебряной раке 1834 г. – мощи псковских князей Всеволода Мстиславича (Гавриила) и Довмонта (Тимофея), игумена Псковского Снетогорского в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастыря преподобномученика Иоасафа и юродивого Николы Салоса. Частица покрова Пресвятой Богородицы (перенесена в храм в 2012).

Подцерковье и приделы

В подцерковье располагались престолы во имя святой равноапостольной княгини Ольги (освящён в середине 18 в., в 1770 перенесён в зимнюю Благовещенскую церковь, располагавшуюся к югу от собора) и во имя преподобного Серафима Саровского (1903; чугунный иконостас по проекту епархиального архитектора В. Л. Назимова, разобран в советское время; в 1988 установлен новый тябловый иконостас с иконами архимандрита Зинона), усыпальница псковских князей и наместников 12–15 вв., в том числе князей Юрия Витовтовича, Даниила Александровича Ростовского, Ярослава Васильевича Оболенского; архиереев 17 – начала 20 вв., в том числе архиепископа Симона (Тодорского), епископа Гедеона (Криновского). Иконы 17–19 вв. («Благоверный князь Всеволод с Троицким собором», «Благовещение», «Покров Богородицы», все предположительно 17 в.; «Святой Никандр Псковский», 18 в.; «Святой Митрофан Воронежский», предположительно 18 в.; список Псково-Печерской иконы Богоматери Умиление, 19 в.). В четырёх больших киотах иконы «Илия Пророк», «Воскресение Христово» (обе 18 в.), «Святитель Николай» (начало 20 в.), «Похвала Богородицы» (конец 20 в.). Двери, клиросы, свечные лари и пристенные лавки устроены по проекту архитектора С. П. Михайлова (1980-е гг.).

С севера и юга расположены закрытые двухэтажные галереи с симметричными приделами, украшенными ярусом спаренных декоративных арок и небольшой несветовой главой: северный придел во имя святого благоверного великого князя Александра Невского (в 19 – начале 20 вв. использовался как ризница) и южный во имя святого благоверного князя Гавриила Псковского (Всеволода Мстиславича; освящён в 1703; с 1960 – Казанской иконы Божией Матери; трёхъярусный иконостас из церкви села Кунесть, начало 20 в.; иконы из Казанской церкви в Пскове, из церквей сёл Дубяги и Крапивно Гдовского района, 19 в.). Под окнами второго яруса галерей в ширинках уложен пояс полихромных изразцов (конец 17 в., забелены в 18 в., выявлены П. П. Покрышкиным в 1912; утраченные восполнены в 1970-е гг., керамисты Е. Перл и В. А. Цивин, Ленинградский комбинат декоративно-прикладного искусства).

История собора с середины 18 в.

Из-за неровной осадки здания к середине 18 в. образовались трещины и разрыв некоторых железных связей; проведены реставрационные работы в 1749 г. (ярославец Михаил Дубовый) и после пожара в 1770 г. (переложены барабаны над главным объёмом, деревянные конструкции куполов заменены на металлические, заложены галереи нижнего яруса и некоторые проёмы второго яруса, разобраны северная и южная лестницы, для усиления стен у северного и южного приделов и у апсид пристроены каменные контрфорсы). В 1852 г. вызолочен центральный купол. В 1894–1895 гг. по проекту городского архитектора Ф. П. Нестурха собор оштукатурен цементным раствором, созданы новые наличники окон (кроме окон придельных церквей, апсид и центрального барабана), крутая деревянная лестница заменена на более пологую гранитную, построена кирпичная сторожка.

В 1921–1922 гг. изъято имущество ризницы, в 1924 г. храм передан движению обновленчества. В декабре 1935 г. собор закрыт, 1 мая 1939 г. в нём открыли антирелигиозный музей (в центре храма свисал маятник Фуко). В августе 1941 г. после захвата города германскими войсками передан Псковской православной миссии (первая литургия отслужена 17 августа 1941; из Тихвина в 1942 привезена Тихвинская икона Божией Матери) и с тех пор не закрывался. При отступлении в 1944 г. гитлеровцы вывезли около 10 икон (в том числе Тихвинскую икону); от взрыва заложенных ими мин погибли трое советских солдат, пострадали Царские врата и цокольный ярус иконостаса с изображением десяти античных мудрецов (восстановлен не был).

Собор реставрировался в 1946 г. (ремонтированы барабаны, главы покрыты немецким авиационным дюралюминием) под руководством Ю. П. Спегальского (в 1947 он создал проект консервации собора). В 1960-е гг. в собор из Риги привезена мозаика «Троица» художника Е. Е. Климова (набрана в 1943–1944 на фабрике «Виллерой и Бox» в немецком г. Метлах; в 2003 перенесена на Великие ворота крома). В 1987 г. установлено новое медное покрытие куполов, центральный купол позолочен (до этого золотился в 1598 и 1852). В 1999 г. на южной стене установлен барельеф с изображениями святых Кирилла и Мефодия (скульптор В. М. Клыков). С 2021 г. ведётся обсуждение и подготовка проекта комплексной реставрации собора.

Колокольня и дом причта

К юго-востоку от собора расположена прямоугольная в плане колокольня (возведена между 1699 и 1706 на месте Радчина всхода с предполагаемым частичным использованием башни крома 15 в.; кирпичный верх с четырьмя арочными проёмами и шпилем достроен около 1803 – 1806; 21 колокол 16–18 вв., в том числе Большой Печерский – 1557; часы – 1884) с западной пристройкой (возобновлена в 1950-е гг.), в которых расположены епархиальная паломническая служба, архив и музей с моделью Псковского крома (2000-е гг., по проекту Г. Я. Мокеева). Колокольня реставрирована в 1988 г. (по проекту А. М. Лебедева); с 2020 г. ведётся её новая комплексная реставрация (окончание работ предполагается в конце 2023).

К северу от собора – дом причта (1843, проект губернского архитектора Ф. И. Уткина; ныне канцелярия, гостиница, воскресная школа, библиотека, швейная мастерская и просфорня).