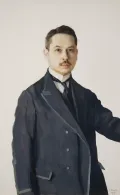

Сомов Константин Андреевич

Со́мов Константи́н Андре́евич [18(30).11.1869, Санкт-Петербург – 6.5.1939, Париж], российский живописец и график, академик Императорской Академии художеств (1913).

Сын Андрея Ивановича Сомова. Учился в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге (1888–1897) у П. П. Чистякова, В. П. Верещагина, Б. П. Виллевальде, И. Е. Репина (с 1894); в 1897–1898 гг. посещал академию Ф. Коларосси в Париже. В юности познакомился с А. Н. Бенуа, В. Ф. Нувелем и Д. В. Философовым, позднее – с Л. С. Бакстом, Е. Е. Лансере и С. П. Дягилевым; стал одним из основателей объединения «Мир искусства» и одноимённого журнала.  Константин Сомов. Дама в голубом (Портрет Елисаветы Михайловны Мартыновой). 1897–1900.

Экспонент многих выставок, в том числе Союза русских художников (1903–1910), венского (1901, 1904, 1905) и берлинского (1902, 1906, 1909) Сецессионов.

Константин Сомов. Дама в голубом (Портрет Елисаветы Михайловны Мартыновой). 1897–1900.

Экспонент многих выставок, в том числе Союза русских художников (1903–1910), венского (1901, 1904, 1905) и берлинского (1902, 1906, 1909) Сецессионов.

Испытав влияние графиков европейского модерна (О. Бёрдсли, Т. Т. Хейне и др.), также «галантного жанра» французского рококо, Сомов во многом определил формирование «мирискуснического» ретроспективизма, проникнутого рефлексией и иронией, основанного на стилизации и гротеске. В камерных произведениях на темы из дворянского быта 18 – начала 19 вв., по мотивам комедии дель арте, на эротические сюжеты («Прогулка после дождя», акварель, карандаш, 1896, Русский музей, Санкт-Петербург; «Эхо прошедшего времени», акварель, гуашь, 1903, Третьяковская галерея, Москва; «Осмеянный поцелуй», 1908, Русский музей; «Арлекин и дама», акварель, гуашь, 1912, Третьяковская галерея, и др.) Сомов создавал особый вымышленный мир, населённый кукольно-стаффажными персонажами, ирреальность которых нередко оттеняется пейзажным окружением либо необычными эффектами освещения (радуга, фейерверк). Некоторые из его «чистых пейзажей», исполненные в окрестностях Санкт-Петербурга и в Версале, близки своим тонким лиризмом работам В. А. Серова.

В портретных работах Сомова [А. И. Сомов (1897), А. П. Остроумова-Лебедева (1901, оба в Русском музее), А. А. Блок (карандаш, гуашь, 1907), Е. Е. Лансере (карандаш, белила, 1907), М. А. Кузмин (акварель, гуашь, 1909), М. В. Добужинский (карандаш, сангина, 1910; все – в Третьяковской галерее), С. В. Рахманинов (1925, Русский музей) и др.] точность характеристики модели иногда сочетается с типичной для модерна идеей портрета-маски [«Дама в голубом» (портрет Е. М. Мартыновой, 1897–1900, Третьяковская галерея)]. Живописи Сомова присущи тяготение к акцентировке цветовых тонов, линеарность и плоскостность, декоративно-орнаментальное решение композиции, а его графике – рафинированная отточенность манеры [работы для журналов «Мир искусства», «Художественные сокровища России», «Золотое руно», Jugend; иллюстрации к поэме «Граф Нулин» А. С. Пушкина (1899), «Петербургским повестям» Н. В. Гоголя (1901), «Книге маркизы» Ф. Блей (издано в 1908, полный вариант – 1918); обложки для различных изданий, экслибрисы]. Автор нескольких моделей фарфоровых статуэток («Дама, снимающая маску», 1906, и др.), эскиза занавеса для Свободного театра в Москве (1913).

Преподавал в Петрограде – в художественной школе Е. Н. Званцевой (1915–1918), Свободных художественных учебных мастерских (СХУМ) (1918, профессор).

В декабре 1923 г. Сомов выехал в Нью-Йорк для организации Выставки русского искусства; с мая 1925 г. жил во Франции (в Париже и в Нормандии). Продолжал работать в излюбленных им жанрах станковой живописи и графики, иллюстрировал романы «Манон Леско» А. Ф. Прево (1926), «Дафнис и Хлоя» Лонга (1930).