Пьеро делла Франческа

Пье́ро де́лла Франче́ска (Piero della Francesca) (между 1415 и 1420, Сансеполькро, Тоскана – похоронен 12.10.1492, там же), итальянский живописец и теоретик искусства. Один из крупнейших и наиболее влиятельных мастеров Раннего Возрождения.

После обучения в Сансеполькро работал над росписями хора церкви Сант-Эджидио во Флоренции в составе мастерской Доменико Венециано (1439, ныне утрачены), воспринял влияния флорентийской школы, в особенности самого Доменико.  Пьеро делла Франческа. Крещение Христа. После 1437.

Национальная галерея, Лондон.Уже в ранних работах («Крещение Христа», после 1437, предположительно 1440 – 1450-е гг., Национальная галерея, Лондон) характерные признаки флорентийской школы (линейная перспектива, отвлечённый геометризм, который подчиняет себе как объёмы, так и колористический строй) сочетаются с чертами современной ему нидерландской живописи 15 в. (интерес к конкретным деталям пейзажа, к достоверной передаче световоздушной среды и световых эффектов), формируя индивидуальный стиль Пьеро, который Р. Лонги определил как «перспективный синтез цвета и формы» (Longhi. 2002. P. 16). Стереометрическое восприятие формы и тектоническое отношение к композиции сформировались у Пьеро, вероятно, под влиянием Л. Б. Альберти; живописец широко использовал ренессансные архитектурные формы.

Пьеро делла Франческа. Крещение Христа. После 1437.

Национальная галерея, Лондон.Уже в ранних работах («Крещение Христа», после 1437, предположительно 1440 – 1450-е гг., Национальная галерея, Лондон) характерные признаки флорентийской школы (линейная перспектива, отвлечённый геометризм, который подчиняет себе как объёмы, так и колористический строй) сочетаются с чертами современной ему нидерландской живописи 15 в. (интерес к конкретным деталям пейзажа, к достоверной передаче световоздушной среды и световых эффектов), формируя индивидуальный стиль Пьеро, который Р. Лонги определил как «перспективный синтез цвета и формы» (Longhi. 2002. P. 16). Стереометрическое восприятие формы и тектоническое отношение к композиции сформировались у Пьеро, вероятно, под влиянием Л. Б. Альберти; живописец широко использовал ренессансные архитектурные формы.

Пьеро делла Франческа – один из крупнейших итальянских колористов, в числе первых итальянских художников осуществил переход от традиционной темперной живописи к смешанной технике с использованием масляных красок («Рождество», 1470–1475, датировка музея – начало 1480-х гг., Национальная галерея, Лондон), которую он пытался применять и к настенным росписям.  Пьеро делла Франческа. Рождество. 1470–1475 или начало 1480-х гг. Национальная галерея, Лондон. Вслед за Доменико Венециано Пьеро делла Франческа широко использовал в своей живописи картоны.

Пьеро делла Франческа. Рождество. 1470–1475 или начало 1480-х гг. Национальная галерея, Лондон. Вслед за Доменико Венециано Пьеро делла Франческа широко использовал в своей живописи картоны.

Помимо Сансеполькро, для которого художник исполнил полиптих «Мадонна делла Мизерикордия» (1445–1462) и фреску «Воскресение Христа» (около 1463; обе – Городская пинакотека, Сансеполькро), Пьеро делла Франческа работал в других центрах ренессансного искусства: Ферраре (около 1448–1450), Римини (1451 и 1482; фреска в церкви Сан-Франческо, 1451; портрет Сиджизмондо Малатесты, около 1450–1451, Лувр, Париж), Риме (1459), Перудже («Полиптих Святого Антония Падуанского», 1465–1470, Национальная галерея Умбрии, Перуджа), Ареццо, где создал росписи алтарной капеллы в церкви Сан-Франческо (цикл «История животворящего Креста», 1452–1464).

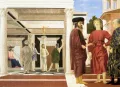

Многие произведения созданы по заказу Федерико да Монтефельтро, герцога Урбинского («Бичевание Христа», предположительно середина 1450-х гг.; «Мадонна ди Сенигаллия», около 1470–1472, обе – Национальная галерея Марке, Урбино; парные портреты герцога и герцогини Урбинских, между 1465 и 1472, Уффици, Флоренция; «Мадонна с Младенцем, предстоящими святыми и Федерико да Монтефельтро», 1472–1474, Пинакотека Брера, Милан).

Пьеро воспринимал живописные задачи сквозь призму математических построений, создал научные трактаты: «О перспективе в живописи» («De prospectiva pingendi», издан в 1942), где дал практические указания по применению перспективы; «Трактат о вычислениях» («Trattato d’abaco», издан в 1970), посвящённый проблемам арифметики, алгебры и геометрии; трактат «Книжица о пяти правильных телах» («Libellus de quinque corporibus regularibus», около 1482, издан в 1916), содержащий указания о практическом решении некоторых задач по стереометрии.

Искусство Пьеро делла Франчески заложило основы ренессансной живописи в Центральной и Северной Италии (его учеником был Л. Синьорелли, последователями – Мелоццо да Форли и Ф. дель Косса), оказало влияние на развитие венецианской (в частности, творчество Джованни Беллини), умбрийской (Перуджино) и флорентийской школ.