Остроумова-Лебедева Анна Петровна

Остроу́мова-Ле́бедева А́нна Петро́вна [5(17).5.1871, Санкт-Петербург – 5.5.1955, Ленинград, ныне Санкт-Петербург], российский график и живописец, действительный член Академии художеств СССР (1949), народный художник РСФСР (1946). Жена С. В. Лебедева (с 1905).

Училась в Санкт-Петербурге – в Центральном училище технического рисования барона А. Л. Штиглица (1889–1892) у В. В. Матэ, в Академии художеств (1892–1900) у И. Е. Репина, К. А. Савицкого, П. П. Чистякова и Матэ; в 1898–1899 гг. в Париже посещала мастерскую Дж. Уистлера и познакомилась с А. Н. Бенуа. Член объединения «Мир искусства» (с 1899), экспонент выставок Союза русских художников (1903–1910). Испытала влияние французского постимпрессионизма, символизма, мастеров японской гравюры. Возродила в России ренессансную технику цветной ксилографии (кьяроскуро); также много работала в технике акварели.

Главная тема творчества А. П. Остроумовой-Лебедевой – виды Санкт-Петербурга и его пригородов: в 1901 г. создала серию пейзажных гравюр для журнала «Мир искусства» по заказу С. П. Дягилева, затем циклы цветных гравюр, посвящённых дворцово-парковым пригородным ансамблям (1902–1904), и «Виды Петербурга» (1908–1910); 25 ксилографий для книги «Петербург» В. Я. Курбатова (1913). В своих работах Остроумова-Лебедева воссоздаёт торжественно-строгий образ северной столицы; в них реальность сочетается с идеальным представлением, величественность – с лиричностью; «мирискусническая» изысканность линий и ретроспективизм соседствуют с тонким пониманием проблем современного пространства и ритмов 20 в.

В 1900-х и 1910-х гг. Остроумова-Лебедева много путешествовала, исполняя пейзажи Италии, Нидерландов, Испании, Бельгии.

После Октябрьской революции 1917 г. А. П. Остроумова-Лебедева продолжала работать над пейзажами Петрограда – Ленинграда. В её чёрно-белых гравюрах с использованием резких контурных линий ощущение сурового романтического духа того времени сочетается с утверждением непреходящей ценности архитектурного облика города на Неве: «Мойка у Певческого моста», «Решётка Летнего сада» (1919–1920), «Смольный» (1924), серии ксилографий для книги «Душа Петербурга» Н. П. Анциферова (1922) и автолитографий «Петербург» (изданы отдельным альбомом со вступительной статьёй А. Н. Бенуа, 1922). В серии чёрно-белых ксилографий (1922–1923), изданной в виде альбома «Пейзажи Павловска в деревянных гравюрах», проявились технические эксперименты Остроумовой-Лебедевой в области гравирования (белый штрих).

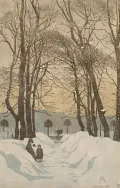

Анна Остроумова-Лебедева. Туман. Из серии «Пейзажи Павловска». 1922.

Анна Остроумова-Лебедева. Туман. Из серии «Пейзажи Павловска». 1922.Совершенный и поэтичный образ старинного Павловского парка художница запечатлевала во многих акварелях и гравюрах на протяжении всей жизни (один из лучших акварельных пейзажей – «Павловск. Вид со стороны Константиновского дворца», 1930, Русский музей). В 1920-х гг. исполнила ряд акварельных портретов (И. В. Ершова, 1923, А. Белого, 1924, Е. С. Кругликовой, 1925, С. В. Лебедева, 1932; все – в ГРМ).

В годы блокады А. П. Остроумова-Лебедева оставалась в Ленинграде, работая над автобиографической книгой и продолжая создавать гравюры, рисунки и акварели [«Мальчики удят рыбу (Не в нашем квадрате)», «Памятник Петру I» (обе 1942), «Подводная лодка на Неве ночью» (1943), «Салют в Ленинграде» (1944)]. Её последняя гравюра – «Ленинград. Вид на крепость ночью» (1946). В послевоенные годы почти не работала из-за надвигающейся слепоты.

Преподавала на художественном факультете Высшего института фотографии и фототехники (1918–1921), в Институте живописи, скульптуры и архитектуры (1934–1935; профессор).