Грабарь Игорь Эммануилович

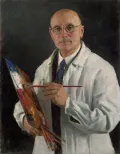

Граба́рь И́горь Эммануи́лович (до 1893 Грабарь-Храбров) (25.3.1871, Будапешт – 16.5.1960, Москва), российский историк искусства, реставратор, музейный деятель, живописец; действительный член Императорской Академии художеств (1913), Академии наук СССР (1943) и Академии художеств СССР (1947), заслуженный деятель искусств РСФСР (1928), доктор искусствоведческих наук (1941), народный художник РСФСР (1944), народный художник СССР (1956). Брат В. Э. Грабаря.

С 1889 г. учился на юридическом и историко-филологическом факультетах Санкт-Петербургского университета (окончил в 1893), одновременно брал уроки живописи у П. П. Чистякова, затем учился в Императорской Академии художеств (1894–1896) у И. Е. Репина, В. Е. Савинского и др., в школе А. Ажбе в Мюнхене (1896–1898; преподавал там же до 1901); прослушал также курс архитектурного факультета Высшего технического училища в Мюнхене. Неоднократно посещал страны Западной и Центральной Европы (1895–1900), Францию (1904), Египет (1914) и США (1924). Жил в Санкт-Петербурге и Москве (с 1903). Член объединения «Мир искусства» (с 1901), Союза русских художников (с 1904), член-учредитель Общества московских художников (1927–1932, первый председатель правления), Объединения (Общества) художников имени И. Е. Репина (1924–1929). В 1913–1918 гг. возглавлял попечительский совет Московской городской художественной галереи Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых; осуществил перестройку экспозиции и издал в 1917 г. каталог собрания [директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в 1918–1925].

После 1917 г. Грабарь стал, наряду с А. В. Луначарским, одним из главных идеологов государственной политики в области культурного строительства, в области охраны памятников культуры. В 1918–1927 гг. работал в Отделе по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР. Основоположник научной реставрации памятников искусства; в 1918 г. организовал в Москве Комиссию по сохранению и раскрытию древнерусской живописи (в 1924–1934 – Центральные реставрационные мастерские; ныне – Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря; до 1930 директор, в 1944–1960 научный руководитель). Под руководством учёного осуществлялись расчистка и реставрация памятников древнерусского искусства 11–15 вв., в том числе росписей и некоторых икон Андрея Рублёва. Вёл курс реставрации в 1-м Московском государственном университете (1920–1927; профессор с 1921), преподавал в Московском государственном художественном институте (1937–1943; директор), Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств (1943–1946; директор). Председатель Комиссии по учёту и охране памятников искусства в Комитете по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР (с 1942). Один из основателей Главного управления охраны памятников при Комитете по делам архитектуры при Совете народных комиссаров СССР (1944). Основатель и директор (1944–1960) Института истории искусств Академии наук СССР (ныне Государственный институт искусствознания). Председатель Научно-методического совета по охране памятников культуры при Президиуме Академии наук СССР (с 1948).

В 1894–1897 гг. Грабарь выступал с художественно-критическими статьями в журнале «Нива», с 1899 г. – в журнале «Мир искусства», с 1904 г. – в журнале «Весы», с 1907 г. – в журнале «Старые годы». Автор книг о И. И. Левитане (1913, совместно с С. С. Глаголем) и В. А. Серове (1914); в 1910–1916 гг. издал первую «Историю русского искусства» в 6 томах (редактор и автор ряда разделов; издание не завершено), для работы над которой привлёк А. Н. Бенуа, Н. Н. Врангеля, П. П. Муратова и др. В советское время опубликовал монографию о И. Е. Репине (1937; Сталинская премия 1-й степени, 1941) и множество статей о творчестве русских художников (Феофана Грека, Андрея Рублёва, И. П. Зарудного, В. И. Баженова), по вопросам реставрации и охраны памятников искусства и др. Инициатор издания новой «Истории русского искусства» (т. 1–13, 1953–1969; главный редактор до 1960 и автор разделов). В научных исследованиях Грабарь был эмпириком-позитивистом, отвергающим теоретизирование; главное для него – систематизация фактов.

Как художник начинал с рисунков для журналов «Шут» и «Стрекоза» (1890–1891), иллюстрировал повести Н. В. Гоголя («Сорочинская ярмарка», издана в 1894; «Шинель», издана в 1895; и др.), в 1905–1906 гг. принимал участие в издании сатирических журналов «Адская почта» и «Жупел». В ранних пейзажах («Крыша со снегом», 1889, ГТГ) и портретах («Няня с ребёнком», 1892, ГТГ) уже определился натурный метод Грабаря, круг тем и мотивов его творчества.

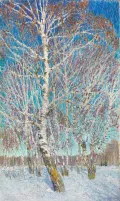

В 1901–1908 гг. писал мажорные, поэтичные пейзажи («Февральская лазурь», «Мартовский снег», оба – 1904, ГТГ) и натюрморты («Голубая скатерть», 1907, Русский музей), используя приёмы импрессионизма и пуантилизма; в них заметно влияние немецкого югендстиля.  Игорь Грабарь. Февральская лазурь. 1904.Иногда Грабарь включал портрет в натюрморт, пейзаж или интерьер («Утренний чай», 1904, Национальная галерея современного искусства, Рим; «За самоваром», 1905, ГТГ). В 1911 г. Грабарь создал эскиз фасада комплекса клиники профессора Г. А. Захарьина в селе Куркино (ныне на территории Москвы) близ Химок (возведён к 1914, совместно с архитекторами А. Клейном и А. В. Розенбергом). После 1914 г. вернулся к живописи; в его пейзажах и натюрмортах заметно усиление декоративности.

Игорь Грабарь. Февральская лазурь. 1904.Иногда Грабарь включал портрет в натюрморт, пейзаж или интерьер («Утренний чай», 1904, Национальная галерея современного искусства, Рим; «За самоваром», 1905, ГТГ). В 1911 г. Грабарь создал эскиз фасада комплекса клиники профессора Г. А. Захарьина в селе Куркино (ныне на территории Москвы) близ Химок (возведён к 1914, совместно с архитекторами А. Клейном и А. В. Розенбергом). После 1914 г. вернулся к живописи; в его пейзажах и натюрмортах заметно усиление декоративности.

С 1920-х гг. в живописи Грабаря на смену импрессионистической этюдности пришло стремление к реалистической картине: пейзажи («На озере», 1926, Русский музей), историко-революционные полотна («В. И. Ленин у прямого провода», 1927–1933; «Крестьяне-ходоки на приёме у В. И. Ленина и И. В. Сталина», 1938, оба – Музей современной истории России, Москва), портреты в репинской традиции, преимущественно деятелей науки и культуры (академики Н. Д. Зелинский, 1932, ГТГ; С. А. Чаплыгин, 1935, Музей-усадьба «Абрамцево»; В. И. Вернадский, 1935, Российская академия наук; «С. С. Прокофьев за работой над оперой "Война и мир"», 1941, ГТГ; автопортреты, 1934, 1939 и 1947, ГТГ; 1942, Русский музей).

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1940 и 1954) и двумя орденами Ленина (1945 и 1946). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Жена – Валентина Михайловна (урождённая Мещерина; 1892–1959). Дети – Ольга Игоревна Строева (род. 1922; во втором браке Епифанова), биохимик, доктор биологических наук; Мстислав Игоревич Грабарь (1925–2006), математик, доктор педагогических и кандидат физико-математических наук.