Пастель

Пасте́ль (франц. pastel, от итал. pastello, уменьшительное от pasta – тесто), краски (мягкие цветные карандаши без оправы), а также живопись или рисунок этими красками.

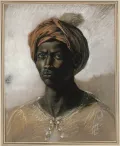

Пастель изготавливается в виде коротких разноцветных палочек, спрессованных из стёртых в порошок пигментов с добавлением камедей (гуммиарабик, трагикант), молока, иногда мела, гипса и т. д. Пастельные карандаши бывают твёрдые, средней мягкости и мягкие. Ими пишут и рисуют на  Эжен Делакруа. Чернокожий мужчина в тюрбане. 1-я половина 19 в.

Лувр, Париж.шероховатой бумаге, картоне, грунтованном холсте, замше, пергаменте. Красочный слой иногда закрепляют фиксативом (раствор фторлона или камеди, наносимый пульверизатором). Большое значение штриха сближает пастель с графикой. Для техники характерны бархатисто-матовая поверхность красочного слоя, звучный и чистый цвет, мягкость красок, сохраняющих первоначальную свежесть. Однако краски пастели легко осыпаются; её необходимо оберегать от прикосновений и сотрясений (обычно пастельные работы хранят под стеклом).

Эжен Делакруа. Чернокожий мужчина в тюрбане. 1-я половина 19 в.

Лувр, Париж.шероховатой бумаге, картоне, грунтованном холсте, замше, пергаменте. Красочный слой иногда закрепляют фиксативом (раствор фторлона или камеди, наносимый пульверизатором). Большое значение штриха сближает пастель с графикой. Для техники характерны бархатисто-матовая поверхность красочного слоя, звучный и чистый цвет, мягкость красок, сохраняющих первоначальную свежесть. Однако краски пастели легко осыпаются; её необходимо оберегать от прикосновений и сотрясений (обычно пастельные работы хранят под стеклом).

Происхождение пастели предположительно относят ко 2-й половине 15 в., когда возник интерес к многоцветному рисунку (Ж. Фуке во Франции и др.). Термин «pastello» впервые появился в трактате теоретика маньеризма Дж. П. Ломаццо «Об искусстве живописи» (1584). Мастера пастели 16–17 вв. [Дж. А. Больтраффио, Б. Луини, Л. Карраччи, Г. Рени в Италии, Г. Гольбейн Младший в Германии, Д. и П. Дюмустье (см. Дюмустье), Н. Ланьо во Франции] сохраняли традиции чистого рисунка. С конца 17 в. в пастели усилились живописные тенденции (Ж. Вивьен во Франции). Тонкость и изящество техники, свойственная ей мягкая декоративность привлекали к пастели мастеров 18 в.; в это же время обрели популярность живописные портреты в технике пастели (Р. Каррьера в Италии, Ф. Буше, М.-К. де Латур, Ж. С. Шарден и Ж.-Б. Перроно во Франции, А. Р. Менгс в Германии, Ж.-Э. Лиотар в Швейцарии).

В 19 в. в этой технике работали Э. Делакруа, Ж.-Ф. Милле, Э. Мане, О. Ренуар, О. Редон и особенно Э. Дега (открывший в пастели выразительную силу линий Вадим Рындин. Эскиз декорации к опере С. С. Прокофьева «Война и мир». Государственный академический Большой театр. 1959. и богатство фактуры) – во Франции, М. Либерман в Германии, М. К. Чюрлёнис в Литве. В 20 в. к пастели обращались П. Боннар, Э. Вюйар, М. Кэссетт и другие художники. Значительные произведения в этой технике создали российские художники 19–20 вв. – А. О. Орловский, А. Г. Венецианов, И. И. Левитан, В. А. Серов, Л. О. Пастернак, С. В. Малютин, Е. А. Кацман, Кукрыниксы, В. В. Лебедев, Н. А. Тырса и др. Пастель осталась широко используемым материалом для мастеров 2-й половины 20 – первой четверти 21 в. (Ф. Ботеро, Ф. Клементе, Р. Б. Китай, Д. Грин, В. Кан).

Вадим Рындин. Эскиз декорации к опере С. С. Прокофьева «Война и мир». Государственный академический Большой театр. 1959. и богатство фактуры) – во Франции, М. Либерман в Германии, М. К. Чюрлёнис в Литве. В 20 в. к пастели обращались П. Боннар, Э. Вюйар, М. Кэссетт и другие художники. Значительные произведения в этой технике создали российские художники 19–20 вв. – А. О. Орловский, А. Г. Венецианов, И. И. Левитан, В. А. Серов, Л. О. Пастернак, С. В. Малютин, Е. А. Кацман, Кукрыниксы, В. В. Лебедев, Н. А. Тырса и др. Пастель осталась широко используемым материалом для мастеров 2-й половины 20 – первой четверти 21 в. (Ф. Ботеро, Ф. Клементе, Р. Б. Китай, Д. Грин, В. Кан).