Натюрморт

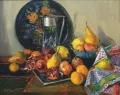

Натюрмо́рт (франц. nature morte, итал. natura morta, буквально – мёртвая природа; голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. Still life, буквально – тихая, спокойная жизнь), жанр или произведение изобразительного искусства, содержание которых обусловлено различными формами представления неодушевлённых объектов, организованных в композицию или являющихся её частью.

Натюрмортные мотивы включались в сюжетные композиции уже в Древнем Египте: предметы, изображённые в настенной живописи и рельефах гробниц, имели символическое значение и должны были, подобно реальным, служить умершему в загробной жизни. Отдалёнными предшественниками жанра можно считать изображения даров в ритуальных шествиях на стенах древневосточных (ассирийских, персидских) и критских дворцов. Натюрморты, отражающие явления повседневной жизни, встречались в древнегреческой вазописи. Самое раннее в истории описание натюрморта-обманки сохранилось у Плиния Старшего, рассказывающего о художнике Зевксисе, который столь искусно изобразил виноград, что птицы, приняв его за настоящий, слетались клевать его. Натуроподобные композиции из бытовых предметов, написанные с использованием перспективы, популярны в древнеримской настенной живописи и напольных мозаиках (Помпеи, Геркуланум, виллы Боскореале). Часто встречающимся мотивом здесь была стеклянная ваза с фруктами. Декоративные мотивы-эмблемы в декоре римских вилл имели аллегорическое значение: снедь и цветы олицетворяли гостеприимство хозяев и времена года; череп – бренность жизни (иногда он сопровождался надписью «Omnia mors aequat» – «Смерть всё уравнивает»). Отголоски этой традиции ощутимы в раннехристианских и ранневизантийских мозаиках с их правдоподобными натюрмортными мотивами в религиозных композициях. В средневековом европейском искусстве натюрморт как таковой отсутствовал; предметы уплощались и превращались в символы вещей, знаки, определяющие обстановку, с которой был связан священный эпизод.

В период поздней готики и Раннего Возрождения как у итальянских, так и у североевропейских мастеров вновь возник интерес к материальному миру и к конкретно-чувственной  Якопо де Барбари. Натюрморт с куропаткой, железными перчатками и арбалетной стрелой. 1504.

Старая пинакотека, Мюнхен.красоте вещей; в этот период натюрмортные мотивы являлись частью монументальных росписей или алтарного образа, предметы имели символическое прочтение. Натюрморты-обманки широко использовались в ренессансных интарсиях, которыми украшались створки шкафов, кассоне, сиденья церковных хоров, стены кабинетов. Первый известный станковый натюрморт-обманка в европейском искусстве – «Натюрморт с куропаткой, железными перчатками и арбалетной стрелой» Я. де Барбари (1504, Старая пинакотека, Мюнхен).

Якопо де Барбари. Натюрморт с куропаткой, железными перчатками и арбалетной стрелой. 1504.

Старая пинакотека, Мюнхен.красоте вещей; в этот период натюрмортные мотивы являлись частью монументальных росписей или алтарного образа, предметы имели символическое прочтение. Натюрморты-обманки широко использовались в ренессансных интарсиях, которыми украшались створки шкафов, кассоне, сиденья церковных хоров, стены кабинетов. Первый известный станковый натюрморт-обманка в европейском искусстве – «Натюрморт с куропаткой, железными перчатками и арбалетной стрелой» Я. де Барбари (1504, Старая пинакотека, Мюнхен).

Великие географические открытия, а также увлечение европейцев садоводством (разведение цитрусовых семейством Медичи, тюльпанов в Нидерландах и т. п.) способствовали развитию интереса к миру природы. В 16 в. появились ботанические книги с научными иллюстрациями и связанные с ними натурные штудии растений (Леонардо да Винчи, А. Дюрер). Экспонаты коллекций экзотических растений, насекомых, минералов и различных «диковинок» в кунсткамерах при дворах европейских правителей (коллекция императора Рудольфа II Габсбурга) служили моделями для живописцев и графиков, работы которых тяготели либо к научному документализму (Х. Хоффман, Й. Хофнагель), либо к причудливым анаморфозам (Дж. Арчимбольдо). В жанровых произведениях нидерландцев П. Артсена и И. Бейкелара, Я. Брейгеля Старшего, итальянцев В. Кампи, А. Карраччи и других художников значительное место уделялось изображению предметного мира, сохранявшего связь с присутствующим, как правило на заднем плане картины, религиозным сюжетом. Появление автономного натюрморта в Италии связано с реформами Караваджо и его обращением к «низменным» мотивам: «Корзина с фруктами» (около 1597–1600, Пинакотека Амброзиана, Милан) является одним из первых примеров чистого жанра.

Караваджо. Корзина с фруктами. Ок. 1597–1600.

Пинакотека Амброзиана, Милан.Окончательную самостоятельность натюрморт как вид искусства обрёл в культуре 17 в., но его понимание было тесно переплетено как с библейскими коннотациями, так и с гуманистическими аллегориями. Итальянские художники 17 в. (М. дель Кампидольо, Дж. Рекко, Э. Баскенис, П. П. Бонци и др.) развивали караваджистские принципы: мощную светотень, скульптурность формы, натурализм. Жанр бодегонес в испанской живописи, наследуя традиции караваджизма, представил предельно простые, намеренно огрублённые предметы, специально расставленные перед зрителем, словно на прилавке; между объектами всегда сохранялись пространственные цезуры (Х. Санчес Котан, Ф. де Сурбаран, А. Переда и др.).

Караваджо. Корзина с фруктами. Ок. 1597–1600.

Пинакотека Амброзиана, Милан.Окончательную самостоятельность натюрморт как вид искусства обрёл в культуре 17 в., но его понимание было тесно переплетено как с библейскими коннотациями, так и с гуманистическими аллегориями. Итальянские художники 17 в. (М. дель Кампидольо, Дж. Рекко, Э. Баскенис, П. П. Бонци и др.) развивали караваджистские принципы: мощную светотень, скульптурность формы, натурализм. Жанр бодегонес в испанской живописи, наследуя традиции караваджизма, представил предельно простые, намеренно огрублённые предметы, специально расставленные перед зрителем, словно на прилавке; между объектами всегда сохранялись пространственные цезуры (Х. Санчес Котан, Ф. де Сурбаран, А. Переда и др.).

Франсиско де Сурбаран. Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой. 1633. Музей Нортона Саймона, Лос-Анджелес.Наибольшее разнообразие форм натюрморт обрёл в голландском искусстве 17 в. В Утрехте и Амстердаме, где более всего сохранялась католическая пышность, были разработаны цветочный (А. Босхарт Старший, Р. Саверей, Б. ван дер Аст, Я. Д. де Хем) и охотничий (Я. Б. Веникс и М. де Хондекутер) типы натюрморта, в Гааге с её морскими промыслами – рыбный натюрморт (А. ван Бейерен), в университетском Лейдене – учёный натюрморт типа ванитас (Ю. ван Стрек), в демократичном Роттердаме – кухонный натюрморт. Самый известный тип – «завтраки» – возник в Харлеме (П. Клас, В. К. Хеда). В неодушевлённых предметах голландским художникам виделась особая, скрытая жизнь, связанная с жизнью человека, его бытом, привычками, вкусами. Тонкость и правдивость в воссоздании действительности сочетались с острым чувством красоты, открываемой в любом жизненном явлении, даже самом неприметном и будничном.

Франсиско де Сурбаран. Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой. 1633. Музей Нортона Саймона, Лос-Анджелес.Наибольшее разнообразие форм натюрморт обрёл в голландском искусстве 17 в. В Утрехте и Амстердаме, где более всего сохранялась католическая пышность, были разработаны цветочный (А. Босхарт Старший, Р. Саверей, Б. ван дер Аст, Я. Д. де Хем) и охотничий (Я. Б. Веникс и М. де Хондекутер) типы натюрморта, в Гааге с её морскими промыслами – рыбный натюрморт (А. ван Бейерен), в университетском Лейдене – учёный натюрморт типа ванитас (Ю. ван Стрек), в демократичном Роттердаме – кухонный натюрморт. Самый известный тип – «завтраки» – возник в Харлеме (П. Клас, В. К. Хеда). В неодушевлённых предметах голландским художникам виделась особая, скрытая жизнь, связанная с жизнью человека, его бытом, привычками, вкусами. Тонкость и правдивость в воссоздании действительности сочетались с острым чувством красоты, открываемой в любом жизненном явлении, даже самом неприметном и будничном.

Создателем фламандского натюрморта стал Ф. Снейдерс, сумевший привнести в этот жанр пафос жизнеутверждения, свойственный фламандскому искусству в целом (большой формат, динамичные композиции, разнообразие фактур предметов, сочный колорит и т. д.). Более скромные варианты выполнял Я. Фейт. Французский натюрморт стремился к объединению итальянских и североевропейских черт, что нашло отражение в творчестве Л. Божена, работах Ж.-Б. Моннуайе и его школы, специализировавшихся на постановках с цветами и фруктами. Значительными представителями немецкого натюрморта были К. Паудис, Г. Флегель.

Фруктовая лавка. 1618–1621. Художники Франс Снейдерс, Ян Вильденс.В 18 в. натюрморт окончательно потерял связь с религиозной и аллегорической живописью. В искусстве рококо распространение получили эффектные композиции с изображением экзотических объектов или предметов роскоши, предназначенные для украшения интерьеров особняков, с охотничьими реквизитами (Ф. Дюпорт, Ж.-Б. Удри), а также обманки (Г. Гресли, П. Соваж, Л.-Л. Буальи). Самым значительным мастером жанра в 18 в. был французский художник Ж. С. Шарден; его композиционно строгие и одновременно поэтичные произведения опирались на достижения голландской школы 17 в. Простые предметы быта в его картинах становятся монументальными и наделяются особой значимостью.

Фруктовая лавка. 1618–1621. Художники Франс Снейдерс, Ян Вильденс.В 18 в. натюрморт окончательно потерял связь с религиозной и аллегорической живописью. В искусстве рококо распространение получили эффектные композиции с изображением экзотических объектов или предметов роскоши, предназначенные для украшения интерьеров особняков, с охотничьими реквизитами (Ф. Дюпорт, Ж.-Б. Удри), а также обманки (Г. Гресли, П. Соваж, Л.-Л. Буальи). Самым значительным мастером жанра в 18 в. был французский художник Ж. С. Шарден; его композиционно строгие и одновременно поэтичные произведения опирались на достижения голландской школы 17 в. Простые предметы быта в его картинах становятся монументальными и наделяются особой значимостью.

Жан Симеон Шарден. Натюрморт с атрибутами искусств. 1766.В конце 18 – начале 19 вв. во французском языке закрепился термин nature morte (употребляемый ещё Д. Дидро в «Салонах»), который подчёркивал низкий статус натюрморта в академической иерархии жанров. Господство академической доктрины фактически вытеснило жанр из европейского искусства этого времени, оставив ему роль ученической штудии.

Жан Симеон Шарден. Натюрморт с атрибутами искусств. 1766.В конце 18 – начале 19 вв. во французском языке закрепился термин nature morte (употребляемый ещё Д. Дидро в «Салонах»), который подчёркивал низкий статус натюрморта в академической иерархии жанров. Господство академической доктрины фактически вытеснило жанр из европейского искусства этого времени, оставив ему роль ученической штудии.

Противопоставившие себя классицизму художники романтической эпохи (Ф. Гойя, Э. Делакруа) создавали натюрморты настроения, передавая в них сильное эмоциональное впечатление. Поборник реализма Г. Курбе превратил натюрморт-штудию в самоценное произведение. Специалистами в области натюрморта в 19 в. были француз А. Фантен-Латур (изящный цветочный натюрморт) и американец У. Харнет. Э. Мане, опиравшийся изначально на произведения Шардена, стал родоначальником импрессионистического натюрморта. Расцвет жанра в конце 19 в. связан с деятельностью мастеров импрессионизма (К. Моне, О. Ренуар и др.), решавших при изображении предметных постановок проблемы освещения, постимпрессионизма (В. Ван Гог, П. Гоген и особенно П. Сезанн, чья концепция натюрморта Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой. Ок. 1899. оказала влияние на развитие этого жанра в 20 в.) и символизма (группа «Наби», О. Редон и др.); у последних объекты зачастую возвращают себе символическое значение.

Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой. Ок. 1899. оказала влияние на развитие этого жанра в 20 в.) и символизма (группа «Наби», О. Редон и др.); у последних объекты зачастую возвращают себе символическое значение.

В авангардизме начала 20 в. натюрморт играл исключительную по своей важности роль, впервые заняв главенствующее положение среди других жанров и став полем для художественных экспериментов. В основе произведений фовизма (А. Матисс, А. Дерен, М. де Вламинк и др.) лежали поиски экспрессивного столкновения цветов и фактур, у мастеров кубизма (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис, Ф. Леже и др.) – соотношения формы предмета и окружающего его пространства (при этом использовались не только двухмерные, но и объёмно-пространственные композиции). Отклонив кубистические поиски, лидер дадаизма М. Дюшан в качестве натюрморта использовал реди-мейд, вырванный из контекста объект, сопровождаемый абсурдными надписями («Фонтан», «Почему не чихает Розе Селави?»). Пытаясь восстановить символическое значение натюрморта, художники сюрреализма создавали необычные сочетания предметов, помещая их в фантастические ландшафты. Ряд мастеров 1-й половины 20 в. соединяли новые подходы с классическим отношением к жанру (Дж. Моранди в Италии, Пикассо во Франции, А. Канольдт в Германии). Вариант реалистического, социально значимого натюрморта представлен в творчестве Р. Гуттузо (Италия), Д. Риверы, Д. Сикейроса (оба – Мексика). В 1960–1970-х гг. поп-арт полностью изменил отношение к натюрморту: опираясь на опыт дадаизма, художники сделали предметами натюрморта рекламу, этикетки, готовый коммерческий продукт (Э. Уорхол, Р. Лихтенстайн). Натюрморт в гиперреализме 1970-х гг. зачастую становился сплавом объекта, изображения и коммерческого продукта (Д. Эдди, Р. Гоингс).

В русском искусстве становление жанра совпадает с появлением светского искусства Нового времени; натюрморт развивается до конца 19 в. под влиянием западноевропейских образцов и доктрины петербургской Академии художеств. Непопулярен в 18 в., определённое распространение получили только обманки (Г. Н. Теплов, П. Г. Богомолов, Т. Ульянов и др.). В 1-й половине 19 в. появились скромные по композиции и постановкам работы с трепетным отношением к обыденному предмету (И. Т. Хруцкий, школа А. Г. Венецианова, Ф. П. Толстой).  Кузьма Петров-Водкин. Черёмуха в стакане. 1932.Во 2-й половине 19 в. мастера обращались к натюрморту исключительно как к этюдному материалу (И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Левитан и др.). Интерес к натюрморту как к самостоятельному жанру проявился у художников рубежа 19–20 вв. (М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов, В. А. Серов). Его расцвет пришёлся на начало 20 в., когда жанр по-разному трансформировался в различных течениях и объединениях: импрессионизме (К. А. Коровин, И. Э. Грабарь), «Мире искусства» (А. Я. Головин), «Голубой розе» (П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, М. С. Сарьян), «Бубновом валете» (П. П. Кончаловский, И. И. Машков, А. В. Куприн, В. В. Рождественский, А. В. Лентулов, А. А. Осмёркин, Р. Р. Фальк, Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов). В 1920–1930-х гг. натюрморт развивался в соответствии с программой социалистического реализма: демонстрация богатств советской земли в полнокровных по композиции и колориту бравурных произведениях, поиски гармонии и поэзии уютного мира вещей (В. В. Лебедев, Н. А. Тырса и др.), разработка сюжетно-бытового натюрморта (Ю. И. Пименов).

Кузьма Петров-Водкин. Черёмуха в стакане. 1932.Во 2-й половине 19 в. мастера обращались к натюрморту исключительно как к этюдному материалу (И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Левитан и др.). Интерес к натюрморту как к самостоятельному жанру проявился у художников рубежа 19–20 вв. (М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов, В. А. Серов). Его расцвет пришёлся на начало 20 в., когда жанр по-разному трансформировался в различных течениях и объединениях: импрессионизме (К. А. Коровин, И. Э. Грабарь), «Мире искусства» (А. Я. Головин), «Голубой розе» (П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, М. С. Сарьян), «Бубновом валете» (П. П. Кончаловский, И. И. Машков, А. В. Куприн, В. В. Рождественский, А. В. Лентулов, А. А. Осмёркин, Р. Р. Фальк, Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов). В 1920–1930-х гг. натюрморт развивался в соответствии с программой социалистического реализма: демонстрация богатств советской земли в полнокровных по композиции и колориту бравурных произведениях, поиски гармонии и поэзии уютного мира вещей (В. В. Лебедев, Н. А. Тырса и др.), разработка сюжетно-бытового натюрморта (Ю. И. Пименов).  Дмитрий Налбандян. Натюрморт с подносом. 1980.На этом фоне выделялись философские по содержанию и экспериментаторские по стилю произведения К. С. Петрова-Водкина, Д. П. Штеренберга, Н. И. Альтмана. В середине – 2-й половине 20 в. разрабатывались уже найденные ранее принципы (А. М. Герасимов, П. В. Кузнецов, А. Ю. Никич, В. Ф. Стожаров).

Дмитрий Налбандян. Натюрморт с подносом. 1980.На этом фоне выделялись философские по содержанию и экспериментаторские по стилю произведения К. С. Петрова-Водкина, Д. П. Штеренберга, Н. И. Альтмана. В середине – 2-й половине 20 в. разрабатывались уже найденные ранее принципы (А. М. Герасимов, П. В. Кузнецов, А. Ю. Никич, В. Ф. Стожаров).

Натюрморт остаётся актуальным и в современной художественной практике. Появление новых технологий вывело натюрморт в конце 20 – 1-й четверти 21 вв. за границы жанра и изобразительного искусства. Наибольшее распространение получил фотографический натюрморт: появившись вместе с изобретением фотографии («Сервированный стол» Ж. Н. Ньепса, 1822–1833, гелиография), жанр наращивал своё значение в 20 и 21 вв. (Д. Хёрст в Великобритании, И. Каннингем, Р. Мейплторп, Д. Лашапель в США, Т. Модотти в Мексике, С. Райт в Нидерландах и др.). С конца 20 в. возрос интерес к натюрмортам-объектам и натюрмортам-инсталляциям (Дж. Кунс в США, Тэруя Юкэн в Японии), натюрмортам в мультимедийных техниках [видеоарт, компьютерная графика (Ж. Тран во Франции)] и т. д. В таких сферах интерпретации, как поэтическая, символическая, семиотическая, феноменологическая и игровая, натюрморт в актуальном искусстве апеллирует к произведениям предшественников.