Мозаика

Моза́ика (франц. mosaїque, итал. mosaico, восходит к греч. μουσεῖον – мусей, святилище муз), вид монументальной живописи; изобразительные и орнаментальные композиции, составленные из небольших элементов (т. н. тессеры) природного (галька, раковины, природный камень) или искусственного (смальта, эмали) происхождения, закреплённых на грунте. От инкрустации отличается единообразием компонентов. Мозаикой украшают полы, потолки, стены, опоры, реже – предметы декоративно-прикладного искусства; иногда мозаика использовалась для станковых произведений (мозаичные иконы и портреты).

Мозаика в мировом искусстве

Древнейшие памятники мозаики относятся к 3 тыс. до н. э. Родственные мозаике техники обнаруживаются в искусстве Месопотамии (святилище в Уруке, около 3500 до н. э.; «Штандарт из Ура»,  Одиссей и сирены. Мозаика. Дугга (Тунис). 3 в. Национальный музей Бардо, Тунис.около 2600 до н. э., Британский музей, Лондон). Широчайшее распространение мозаика получила в античном мире в качестве средства напольной декорации. Главными техниками античной мозаики были: opus barbaricum (лат.; мозаика из цветной гальки), opus tesselatum (из обработанных вручную каменных тессер), opus vermiculatum (мелкомодульная мозаика, позволявшая набирать сложные иллюзионистические изображения, уподоблявшиеся живописи), opus sectile (из тонких пластин натурального камня). Среди древнегреческих образцов – напольные галечные

Одиссей и сирены. Мозаика. Дугга (Тунис). 3 в. Национальный музей Бардо, Тунис.около 2600 до н. э., Британский музей, Лондон). Широчайшее распространение мозаика получила в античном мире в качестве средства напольной декорации. Главными техниками античной мозаики были: opus barbaricum (лат.; мозаика из цветной гальки), opus tesselatum (из обработанных вручную каменных тессер), opus vermiculatum (мелкомодульная мозаика, позволявшая набирать сложные иллюзионистические изображения, уподоблявшиеся живописи), opus sectile (из тонких пластин натурального камня). Среди древнегреческих образцов – напольные галечные  Фрагмент напольной мозаики Виллы дель-Казале близ Пьяцца-Армерина (Сицилия). 310–325.мозаики в Олинфе (5 в. до н. э.) и Пелле (конец 4 в. до н. э., Археологический музей, Пелла). В искусстве эллинизма начали изготовлять напольные мозаики из обработанных вручную тессер (жилые дома на о. Делос).

Фрагмент напольной мозаики Виллы дель-Казале близ Пьяцца-Армерина (Сицилия). 310–325.мозаики в Олинфе (5 в. до н. э.) и Пелле (конец 4 в. до н. э., Археологический музей, Пелла). В искусстве эллинизма начали изготовлять напольные мозаики из обработанных вручную тессер (жилые дома на о. Делос).

Обширные мозаичные ансамбли открыты в жилых домах (в городах Помпеи и Геркуланум), загородных виллах (Вилла дель-Казале близ г. Пьяцца-Армерина на о. Сицилия), фонтанах, банях и других общественных сооружениях в Древнем Риме и его провинциях. В них представлено огромное разнообразие сюжетов: натюрморты-обманки («Неподметённый пол» – имитация мусора, которую выкладывали на полах столовых), сцены охоты, спортивных игр, исторические композиции («Битва при Иссе», 2 в. до н. э., Национальный археологический музей, Неаполь),  Добрый пастырь. Мозаика северного люнета мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. 425–450.трёхмерные иллюзионистические орнаменты.

Добрый пастырь. Мозаика северного люнета мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. 425–450.трёхмерные иллюзионистические орнаменты.

В раннехристианском искусстве сохранялась традиция позднеантичных напольных мозаик (в патриаршей базилике Аквилеи, 4 в.), однако в первые века христианства произошло существенное изменение техники. Главным материалом мозаики стала смальта, которая в сочетании с тончайшими пластинами золота и серебра приобретала светоотражающие свойства (ещё более усиливающиеся благодаря прикреплению тессер к поверхности под разными углами), а местом её размещения – стены (впоследствии и своды) храмов. Раннехристианские мозаичные ансамбли создавались в Риме (мавзолей Констанции, между 330-ми и 350-ми гг.; церковь Санта-Пуденциана, мозаика апсиды, 402–417; Санта-Мария-Маджоре, мозаики триумфальной арки, после 431), Равенне (мавзолей Галлы Плацидии, между 425 и 450).

Художественные возможности мозаики в наибольшей степени раскрылись в искусстве Византии, где максимально использовались её светоносность и способность посредством маленького модуля организовывать большие поверхности, в том числе  Поклонение волхвов. Мозаика нефа церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне. 561–569.неправильной формы. При императоре Юстиниане мозаичное убранство получили храм Святой Софии в Константинополе, культовые сооружения в Равенне (церкви Сант-Аполлинаре-Нуово, начало 6 в.; Сан-Витале, 546–547; Сант-Аполлинаре-ин-Классе, освящена в 549; Баптистерий православных, работы по украшению интерьера между 451 и 475; Баптистерий ариан, 5 – начало 6 вв.), в Фессалониках (церковь Святого Георгия, конец 4 – 3-я четверть 5 вв.; церковь Святого Димитрия, 5–7 вв.), на Синае (церковь Синайского монастыря Святой Екатерины, 548–565). В Большом императорском дворце Константинополя создавались напольные мозаики с охотничьими и пасторальными сценами. В средневизантийский период сложилась особая система применения мозаики в убранстве крестово-купольного храма: отдельные иконоподобные композиции в соответствии со строгой иерархией размещались на криволинейных (выпуклых или вогнутых) поверхностях на разных ярусах храмового пространства (церковь Успения Богоматери в Дафни, около 1100; кафоликон монастыря Осиос-Лукас в Фокиде, 1030-е – 1040-е гг.; кафоликон монастыря Неа-Мони на о. Хиос, 1042–1055).

Поклонение волхвов. Мозаика нефа церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне. 561–569.неправильной формы. При императоре Юстиниане мозаичное убранство получили храм Святой Софии в Константинополе, культовые сооружения в Равенне (церкви Сант-Аполлинаре-Нуово, начало 6 в.; Сан-Витале, 546–547; Сант-Аполлинаре-ин-Классе, освящена в 549; Баптистерий православных, работы по украшению интерьера между 451 и 475; Баптистерий ариан, 5 – начало 6 вв.), в Фессалониках (церковь Святого Георгия, конец 4 – 3-я четверть 5 вв.; церковь Святого Димитрия, 5–7 вв.), на Синае (церковь Синайского монастыря Святой Екатерины, 548–565). В Большом императорском дворце Константинополя создавались напольные мозаики с охотничьими и пасторальными сценами. В средневизантийский период сложилась особая система применения мозаики в убранстве крестово-купольного храма: отдельные иконоподобные композиции в соответствии со строгой иерархией размещались на криволинейных (выпуклых или вогнутых) поверхностях на разных ярусах храмового пространства (церковь Успения Богоматери в Дафни, около 1100; кафоликон монастыря Осиос-Лукас в Фокиде, 1030-е – 1040-е гг.; кафоликон монастыря Неа-Мони на о. Хиос, 1042–1055).

Богоматерь с Младенцем и предстоящими императором Иоанном II Комнином и императрицей Ириной. Мозаика восточной стены южной галереи храма Святой Софии в Константинополе (Стамбуле). 1118.Эта мозаичная система получила распространение в странах византийского мира: в Древней Руси (в Киеве – в Софийском соборе, 1030-е – 1040-е гг., и Михайловском Златоверхом монастыре, 1108–1113, ныне бо́льшая часть в Софийском соборе),

Богоматерь с Младенцем и предстоящими императором Иоанном II Комнином и императрицей Ириной. Мозаика восточной стены южной галереи храма Святой Софии в Константинополе (Стамбуле). 1118.Эта мозаичная система получила распространение в странах византийского мира: в Древней Руси (в Киеве – в Софийском соборе, 1030-е – 1040-е гг., и Михайловском Златоверхом монастыре, 1108–1113, ныне бо́льшая часть в Софийском соборе),  Дмитрий Солунский. Мозаика собора Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. 1108–1113.в Грузии (храм в селении Шорети, 11–12 вв., Национальный музей Грузии, Тбилиси; главный храм Гелатского монастыря, 1125–1130).

Дмитрий Солунский. Мозаика собора Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. 1108–1113.в Грузии (храм в селении Шорети, 11–12 вв., Национальный музей Грузии, Тбилиси; главный храм Гелатского монастыря, 1125–1130).

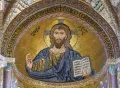

Благодаря византийским мастерам мозаика стала использоваться и в мусульманских странах (Купол Скалы в Иерусалиме, 691–692; мечеть Омейядов в Дамаске, 707–711; мечеть в Кордове, 965). Традиция напольных мозаик продолжилась в средневековых Сирии, Иордании и Палестине (сцены охоты, рыбной ловли, городской жизни и другие сюжеты в церкви Святого Стефана, 2-я половина 8 в., в Кастрон-Мефаа, ныне Умм-эр-Расас, Иордания). Византийские мастера в период иконоборчества принесли искусство мозаики в Западную Европу (церковь в Жерминьи-де-Пре близ Орлеана, около 806). На Апеннинском п-ове греческими мозаичистами было украшено аббатство Монтекассино (1071, не сохранилось), созданы ансамбли собора Святого Марка в Венеции (мозаичное убранство – после 1094), церкви Санта-Мария-Ассунта на о. Торчелло (мозаики 11–12 вв.); на о. Сицилия – Палатинской капеллы (1140-е – 1150-е гг.) и Мартораны в Палермо (около 1143), соборов в Чефалу (около 1148) и Монреале (1180–1194). В отличие от искусства византийской традиции, на Западе преобладало сплошное декорирование стен и сводов; мозаики использовалась для создания нарративных композиций, а система декора крестово-купольного храма была адаптирована к базиликальному типу церковного здания. Подражание раннехристианским памятникам сыграло важную роль в возрождении мозаичных декораций в  Христос Пантократор. Мозаика конхи апсиды собора Преображения Господня, Чефалу (Сицилия). Ок. 1148.Риме в 12–14 вв. (церкви Сан-Клементе, 1128; Санта-Мария-ин-Трастевере, 1140–1143 и др.). В конце 11 – начале 14 вв. в Риме получила развитие особая техника, получившая название косматских мозаик.

Христос Пантократор. Мозаика конхи апсиды собора Преображения Господня, Чефалу (Сицилия). Ок. 1148.Риме в 12–14 вв. (церкви Сан-Клементе, 1128; Санта-Мария-ин-Трастевере, 1140–1143 и др.). В конце 11 – начале 14 вв. в Риме получила развитие особая техника, получившая название косматских мозаик.

Начиная с эпохи Возрождения мозаика во многом утратила свой специфический характер, подражая другим техникам живописи и постепенно ими вытесняясь. В конце 16–17 вв. мозаичным центром оставался Рим, где действовала мастерская мозаик для собора Святого Петра. В 16 в. во Флоренции на мануфактурах герцогов Медичи родилась флорентийская мозаика (восходящая к древнеримской opus sectile), отличающаяся крупными шлифованными тессерами, вырезанными из полудрагоценных камней по контуру изобразительных элементов: ею украшались предметы мебели (столешницы, кабинеты), интерьеры (усыпальница Медичи в церкви Сан-Лоренцо, Флоренция). В искусстве классицизма 2-й половины 18 – 1-й половины 19 вв. под влиянием античных памятников, открытых в Помпеях и Геркулануме, распространилась мозаичная миниатюра, которой декорировались мебель и предметы прикладного искусства, ювелирные изделия.

Историзм 19 в. повлёк за собой возрождение искусства мозаики. Мозаичные мастерские открылись в Париже (там создавался декор зала Мельпомены в Лувре, 1810). В Венеции около 1860 г. начала работать мастерская А. Сальвиати, открывшего непрямой метод мозаичного набора. В его случае композиции составляются в зеркальном отображении по предварительному живописному эскизу на картоне и заливаются закрепляющим раствором в мастерской, а затем переносятся на стену. Венецианскими мастерами в 1860-е – 1870-е гг. созданы мозаичные композиции для Мемориала Альберта (1862–1875) и собора Святого Павла в Лондоне, здания Парижской оперы (архитектор Ш. Гарнье).

Мастера модерна и национально-романтических течений (А. Гауди в Испании, Г. Климт в Австрии, и другие художники) часто обращались к технике мозаики из различных материалов. В мозаике 20–21 вв. преобладают композиции, построенные на сочетании броских локальных цветовых пятен (Р. Гуттузо, Ф. Леже, Д. Ривера, Д. Сикейрос, Х. Эрни, Ф. Хундертвассер); известны мозаичные работы, выполненные в технике гризайль (созданное на основе чёрно-белого фотоколлажа панно «Франкфуртская лестница» в вестибюле небоскрёба «Майн Тауэр» во Франкфурте-на-Майне, 1999, художник Ш. Хубер).

Мозаика в искусстве России 18–21 вв.

В России технику смальтовой мозаики возродил в 18 в. М. В. Ломоносов (в 1753 открыто производство цветного стекла и смальты), под руководством которого были созданы «Портрет Петра I» и картина «Полтавская баталия» (1762–1764), а также мозаичные миниатюры. С целью изготовления мозаик для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в 1847 г.  Михаил Ломоносов. Портрет императора Петра I. 1754. Мозаика с оригинала: Луи Каравак, Иоганн Готфрид Таннауэр.основано Императорское мозаичное заведение (в 1862 оно влилось в Императорскую Академию художеств), отечественные художники-мозаичисты в 1847–1851 гг. обучались в Риме в специально открытой студии под руководством М. Барбери. В дальнейшем ими создавались иконы для собора Святого равноапостольного князя Владимира в Севастополе, Чудова монастыря в Москве, мозаики на фасадах великокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге мозаики покрывают фасады и стены в интерьере [свыше 7 тыс. м2; мастерская Фроловых (включая В. А. Фролова) по эскизам и картонам М. В. Нестерова, В. М. Васнецова, В. В. Беляева и др., 1895–1907].

Михаил Ломоносов. Портрет императора Петра I. 1754. Мозаика с оригинала: Луи Каравак, Иоганн Готфрид Таннауэр.основано Императорское мозаичное заведение (в 1862 оно влилось в Императорскую Академию художеств), отечественные художники-мозаичисты в 1847–1851 гг. обучались в Риме в специально открытой студии под руководством М. Барбери. В дальнейшем ими создавались иконы для собора Святого равноапостольного князя Владимира в Севастополе, Чудова монастыря в Москве, мозаики на фасадах великокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге мозаики покрывают фасады и стены в интерьере [свыше 7 тыс. м2; мастерская Фроловых (включая В. А. Фролова) по эскизам и картонам М. В. Нестерова, В. М. Васнецова, В. В. Беляева и др., 1895–1907].

Мозаика широко использовалась в советский период, в том числе в оформлении станций метрополитена («Маяковская», художник А. А. Дейнека; «Комсомольская-кольцевая», художник П. Д. Корин, в Москве; «Автово», художники В. А. Воронецкий и А. К. Соколов, в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург; флорентийские мозаики Г. И. Опрышко, Г. И. Рублёва, И. Г. Рублёва и др. Во 2-й половине 20 – начале 21 вв. оригинальные образцы мозаики создавали Н. И. Андронов, А. В. Васнецов, А. Д. Корноухов, Е. Н. Максимов, В. В. Мельниченко, Д. М. Мерперт, Б. П. Милюков, А. Ф. Рыбачук, И. М. Рабинович, Б. А. Тальберг, З. К. Церетели, В. Б. Эльконин и другие мастера. В 21 в. мозаика продолжает использоваться как для создания станковых, так и монументальных произведений искусства (мозаики Главного храма Вооружённых Сил России в Кубинке, Московская область, 2020, под руководством В. И. Нестеренко).