Ли Кэжань

Ли Кэжа́нь (李可染, пиньинь Lǐ Kěrǎn; второе имя Юншунь, 永顺, пиньинь Yǒngshùn; псевдоним Саньци, 三企, пиньинь Sānqǐ) (26.3.1907, Сюйчжоу, провинция Цзянсу – 5.12.1989, Пекин), китайский живописец, теоретик искусства.

Выходец из бедной крестьянской семьи, учился в Шанхайском училище изобразительных искусств, затем в Художественном институте «Сиху» в Ханчжоу (1929–1932) у французского художника А. Клодо. Под влиянием идей Кан Ювэя поставил перед собой задачу реформировать традиционную живопись, рассчитанную на камерный формат свитков, приспособив её к новым условиям выставочных залов и общественных мест.

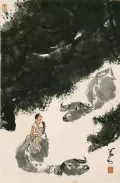

Известность пришла к Ли Кэжаню в 1930-х гг. благодаря сюжетным произведениям. В годы японской оккупации Китая он создал свыше 100 патриотических плакатов. С 1940 г. в традициях гохуа Ли Кэжань начал писать пастушков с буйволами техникой «расплёсканной туши» (по-мо), в которую вводил приёмы светотени, заимствованные из западной живописи. В 1946 г. преподавал гохуа в Бэйпинском (Пекинском) художественном училище, где познакомился с Ци Байши. С 1950 г. профессор Центральной академии художеств (Пекин). Тогда же в журнале «Мэйшу» (美术) опубликовал статью «О реформе китайской живописи», в которой призывал художников обратиться непосредственно к природе и отражать жизнь народа, соединяя национальное наследие с западными художественными приёмами.

Ли Кэжань совершил три поездки на юг по реке Янцзы (1954, 1956, 1959), итогом которых стали сотни этюдов преимущественно в жанре пейзажа. В Ханчжоу он встречался с Хуан Биньхуном, который обучил его технике «накапливаемой туши» (цзи-мо) с послойным наложением тонов [«Тысяча холмов, покрытых багряным цветом» (Вань шань хун бянь), 1964, частная коллекция]. Вследствие этого быстрая техника письма Ли Кэжаня в 1950-х гг. сменилась на более медленную. В 1957 г., сопровождая выставку своих работ в Берлине, Ли Кэжань увидел картины Рембрандта и пришёл к выводу о том, что принципы его работы со светотенью можно использовать в китайском пейзаже для интеграции тонов туши.

В период «культурной революции» подвергся репрессиям, провёл одиннадцать месяцев в тюрьме; его коллекция книг и живописи была конфискована. В 1966–1972 гг. практиковался в каллиграфии, по памяти копируя движениями пальцев произведения 1–6 вв., что отразилось на его позднем стиле.

В 1971 г. возвращён из ссылки; в числе других живописцев гохуа занимался украшением отелей и министерств. В гигантских пейзажах 1970–1980-х гг., где использовалась традиционная бумага, натянутая на деревянные каркасы («Виды Яншо», 1972, Отель национальностей, Пекин; «Горы Цзинган», 1977, Мемориал Мао Цзэдуна, Пекин; «Бескрайние горы и реки», 1982, собрание семьи художника), стиль Ли Кэжаня достиг монументального синтеза техник тщательного (гун-би) и лапидарного (цзянь-би) письма. Следуя сначала принципу «отправляясь от отсутствия, достичь наличия» (цун у дао ю), он штрих за штрихом прописывал на белой бумаге множество деталей, а затем, в соответствии с принципом «отправляясь от наличия, достичь отсутствия» (цун ю дао у; см. статью Даосизм), перекрывал все ранее прорисованные детали тремя тушевыми тонами – светлым, средним и тёмным. Это позволяло интегрировать контрастные элементы и детали, которые оказывались невидимыми издали, но различимыми вблизи.

В 1979 г. Ли Кэжань вернулся к преподаванию в Центральной академии художеств; с 1981 г. почётный директор НИИ китайской живописи. Имел много учеников и последователей, составивших «школу Ли».