Мане Эдуар

Мане́ Эдуа́р (Эдуард Мане, Édouard Manet) (23.1.1832, Париж – 30.4.1883, там же), французский живописец и график.

Сын чиновника Министерства юстиции. Учился в Королевской школе изобразительных искусств в Париже у Т. Кутюра (1850–1856). Посетил Бразилию (1848–1849, в качестве юнги), Италию (1857), Германию, Испанию (1865), Великобританию (конец 1860-х гг.), Голландию (1872). В музеях (Лувр, Прадо и др.) копировал картины европейских мастеров 16–17 вв. (Джорджоне, Тициана, Рембрандта, Ф. Халса, Д. Веласкеса и др.), испытал также влияние Ф. Гойи и Э. Делакруа [с его разрешения создал копии картины «Ладья Данте» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк; Музей изящных искусств, Лион)].

Большую роль в формировании взглядов Мане на искусство сыграла дружба с Ш. Бодлером (с 1858). В работах Мане конца 1850-х – начала 1860-х гг. художник сочетал жизненную достоверность образа с романтизацией облика модели. Его герои, найденные в толпе парижских бульваров, в саду Тюильри, среди завсегдатаев кафе, – поэты, актёры, художники, натурщицы, представлявшие пёстрый мир богемы: «Любитель абсента» (1859, Новая глиптотека Карлсберга, Копенгаген), «Музыка в Тюильри» (1862, Национальная галерея, Лондон), «Уличная певица» (1862, Музей изящных искусств, Бостон), «Лола из Валенсии» (1862), «Флейтист» (1866; оба – Музей Орсе, Париж) и др. Переосмысляя сюжеты и мотивы живописи старых мастеров, Мане стремился наполнить их актуальным содержанием, полемически, иногда эпатирующим образом внести в известные классические композиции изображение современного человека. Так, тема картины «Завтрак на траве» (1863, Музей Орсе) – изображение одетых и обнажённых фигур в пейзаже – навеяна луврским «Сельским концертом» Тициана, но приобретает у Мане особую эмоциональную напряжённость. Тяготение к вневременным художественным формулам при умении сообщить зрителю ощущение определённой эпохи отличают картину «Олимпия» (1863, Музей Орсе): изображая подчёркнуто земную парижанку, свою современницу, Мане иронически интерпретировал мотив мифологизированной обнажённой натуры в ренессансной живописи («Венера Урбинская» Тициана и др.). Эдуар Мане. Олимпия. 1863.

Музей Орсе, Париж.Живопись Мане 1860-х гг. постепенно освобождается от присущих ей ранее глухих и плотных тонов, чёрных теней, однако в ней сохраняются и даже усиливаются контрасты между тёмными и светлыми зонами, отчего возникает некоторая плоскостность изображения; манера становится более свободной и вместе с тем более изощрённой, живописная ткань всё чаще обогащается прозрачными рефлексами и валёрами. Мане обращался к эпизодам современной истории («Казнь императора Максимилиана», 1867–1868, Музей изящных искусств, Бостон; 1869, Кунстхалле, Мангейм;

Эдуар Мане. Олимпия. 1863.

Музей Орсе, Париж.Живопись Мане 1860-х гг. постепенно освобождается от присущих ей ранее глухих и плотных тонов, чёрных теней, однако в ней сохраняются и даже усиливаются контрасты между тёмными и светлыми зонами, отчего возникает некоторая плоскостность изображения; манера становится более свободной и вместе с тем более изощрённой, живописная ткань всё чаще обогащается прозрачными рефлексами и валёрами. Мане обращался к эпизодам современной истории («Казнь императора Максимилиана», 1867–1868, Музей изящных искусств, Бостон; 1869, Кунстхалле, Мангейм;  Эдуар Мане. Балкон. 1868–1869.

Музей Орсе, Париж.«Расстрел коммунаров», акварель, 1871, Музей изобразительных искусств, Будапешт). Однако его внимание к современности проявлялось прежде всего в сценах, будто бы выхваченных из будничного течения жизни, полных лирической одухотворённости и внутренней значимости («Завтрак в мастерской», 1868, Новая галерея, Мюнхен; «Балкон», 1868–1869), а также в близких к ним по духу портретах (портрет Э. Золя, 1868, оба – Музей Орсе). Обновляя бытовой жанр 19 в., мастер поэтизировал заурядные на первый взгляд жизненные ситуации, мир окружающих человека вещей, выявляя скрытую гармонию бытия.

Эдуар Мане. Балкон. 1868–1869.

Музей Орсе, Париж.«Расстрел коммунаров», акварель, 1871, Музей изобразительных искусств, Будапешт). Однако его внимание к современности проявлялось прежде всего в сценах, будто бы выхваченных из будничного течения жизни, полных лирической одухотворённости и внутренней значимости («Завтрак в мастерской», 1868, Новая галерея, Мюнхен; «Балкон», 1868–1869), а также в близких к ним по духу портретах (портрет Э. Золя, 1868, оба – Музей Орсе). Обновляя бытовой жанр 19 в., мастер поэтизировал заурядные на первый взгляд жизненные ситуации, мир окружающих человека вещей, выявляя скрытую гармонию бытия.

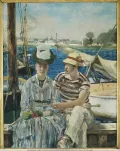

Независимая позиция Мане привлекала к нему молодых художников. Он выставлялся в парижских Салонах (с 1861), однако принимал участие и в выставках «Салона отверженных» (с 1863). Во время Всемирной выставки 1867 г. в Париже, в знак протеста против решения жюри исключить его работы из экспозиции французского искусства, организовал показ 50 своих картин в отдельном павильоне рядом с выставкой; в этом же году Э. Золя опубликовал первый очерк о жизни и творчестве художника. Предвосхитивший своим искусством возникновение импрессионизма, Мане с конца 1860-х гг. сближался с его мастерами (Э. Дега, К. Моне, О. Ренуаром) и с начала 1870-х гг. переходил к пленэрной живописи. Ряд его произведений («Железная дорога»,  Эдуар Мане. Аржантёй. 1874. Холст, масло. 148,5 x 114,5 см. Музей изящных искусств, Турне. 1873, Национальная галерея искусства, Вашингтон; «Аржантёй», 1874, Музей изящных искусств, Турне; «В лодке», 1874, Метрополитен-музей) несёт в себе черты этого метода: светотеневая моделировка заменяется цветовой, палитра становится всё более светлой, красочной; мазок – широким, свободным, передающим дыхание жизни; контуры теряют чёткость, как бы растворяясь в световоздушной среде, пространство картины пронизано светом, наполнено воздухом. Живописец, подобно импрессионистам, писал на открытом воздухе всю картину целиком; иногда он работал вместе с К. Моне над одним и тем же пейзажным мотивом или писал художника на природе («Клод Моне в своей лодке на Сене», 1874, Новая пинакотека, Мюнхен). В то же время он сохранял конструктивную ясность рисунка, ритмически организующего плоскость, оставляя в своей палитре серые и чёрные тона и отдавая предпочтение не пейзажу, а бытовому сюжету с его литературно-ассоциативной подосновой. Выбирая из жизни большого города наиболее характерные моменты, привлекающие не только своим живописным эффектом, но и психологическим содержанием, он возводил отдельное явление до ранга типического, раскрывая его комические, печальные или даже трагические стороны («Бал-маскарад в Опере», 1873, Национальная галерея искусства, Вашингтон; «Нана», 1877, Кунстхалле, Гамбург).

Эдуар Мане. Аржантёй. 1874. Холст, масло. 148,5 x 114,5 см. Музей изящных искусств, Турне. 1873, Национальная галерея искусства, Вашингтон; «Аржантёй», 1874, Музей изящных искусств, Турне; «В лодке», 1874, Метрополитен-музей) несёт в себе черты этого метода: светотеневая моделировка заменяется цветовой, палитра становится всё более светлой, красочной; мазок – широким, свободным, передающим дыхание жизни; контуры теряют чёткость, как бы растворяясь в световоздушной среде, пространство картины пронизано светом, наполнено воздухом. Живописец, подобно импрессионистам, писал на открытом воздухе всю картину целиком; иногда он работал вместе с К. Моне над одним и тем же пейзажным мотивом или писал художника на природе («Клод Моне в своей лодке на Сене», 1874, Новая пинакотека, Мюнхен). В то же время он сохранял конструктивную ясность рисунка, ритмически организующего плоскость, оставляя в своей палитре серые и чёрные тона и отдавая предпочтение не пейзажу, а бытовому сюжету с его литературно-ассоциативной подосновой. Выбирая из жизни большого города наиболее характерные моменты, привлекающие не только своим живописным эффектом, но и психологическим содержанием, он возводил отдельное явление до ранга типического, раскрывая его комические, печальные или даже трагические стороны («Бал-маскарад в Опере», 1873, Национальная галерея искусства, Вашингтон; «Нана», 1877, Кунстхалле, Гамбург).

В последнее десятилетие жизни Мане много работал в жанре портрета, перенося в него основные принципы сюжетных композиций, расширяя возможности этого жанра и превращая его в своего рода исследование внутреннего мира современника (портрет С. Малларме, 1876, Музей Орсе), писал натюрморты («Букет сирени», 1883, Государственные музеи, Берлин, и др.) и пейзажи. В самом значительном из поздних произведений – картине «Бар в "Фоли-Бержер"» (1881–1882, Институт Курто, Лондон), посвящённой теме призрачности счастья, столкновения мечты и реальности, одиночества человека в толпе, – Мане достигает полного единства замысла, изящно-остроумного композиционного решения (иллюзорный мир шумного бара, представленный в отражении в зеркале) и изощрённого живописного мастерства.

Эдуар Мане. Бар в «Фоли-Бержер». 1881–1882.

Институт Курто, Лондон.Был также мастером графики (в том числе создал иллюстрации к поэме «Ворон» Э. А. По в переводе С. Малларме), литографии и офорта.

Эдуар Мане. Бар в «Фоли-Бержер». 1881–1882.

Институт Курто, Лондон.Был также мастером графики (в том числе создал иллюстрации к поэме «Ворон» Э. А. По в переводе С. Малларме), литографии и офорта.

Творчество Мане, одного из родоначальников европейского модернизма, обновило традиции французской живописи 2-й половины 19 в. и во многом определило дальнейшее развитие мирового изобразительного искусства.

Кавалер ордена Почётного легиона (1882).