Мазолино

Мазоли́но (уменьшительно-ласкательная форма от Томмазо), Мазолино да Паникале (Masolino da Panicale; настоящее имя Томмазо ди Кристофоро Фини, Tommaso di Cristoforo Fini) (1383, Паникале, ныне провинция Перуджа, Умбрия, или Паникале-ди-Реначчи близ Сан-Джованни-Вальдарно, ныне провинция Ареццо, Тоскана – не позднее 18.10.1440), итальянский живописец, один из крупнейших представителей интернациональной готики.

Согласно Дж. Вазари, Мазолино начал свой творческий путь ювелиром в мастерской Л. Гиберти (судя по платёжным документам, в 1404–1407), где «лучше всех других отчищал для Лоренцо двери [флорентийского баптистерия] во время работы над ними», а с 19 лет посвятил себя живописи, которой учился у Герардо Старнины (Вазари. 1963. С. 108). Влияния Гиберти, Старнины, а также Джованни да Милано, Лоренцо Монако и Джентиле да Фабриано нашли отражение в первой дошедшей до нас датированной работе Мазолино «Мадонна с Младенцем» («Мадонна Бони-Карнесекки», 1423, Кунстхалле, Бремен).  Мазолино. Мадонна Бони-Карнесекки. 1423.

Кунстхалле, Бремен.В это же время мастеру заказаны триптих Карнесекки для флорентийской церкви Санта-Мария-Маджоре, в создании которого участвовал Мазаччо (1423–1425, разрознен и частично утрачен; створка со святым Иулианом – Епархиальный музей Санто-Стефано-аль-Понте, Флоренция; пределлы – Музей Хорна, Флоренция; Музей Энгра – Бурделя, Монтобан), и «Благовещение» для капеллы Гвардини в церкви Сан-Никколо-Ольтрарно во Флоренции (1423/1424, Национальная галерея искусства, Вашингтон). В 1423 г. Мазолино вступил в гильдию врачей и аптекарей, к которой в 15 в. во Флоренции приписывались и живописцы (см. в статье Гильдия художников).

Мазолино. Мадонна Бони-Карнесекки. 1423.

Кунстхалле, Бремен.В это же время мастеру заказаны триптих Карнесекки для флорентийской церкви Санта-Мария-Маджоре, в создании которого участвовал Мазаччо (1423–1425, разрознен и частично утрачен; створка со святым Иулианом – Епархиальный музей Санто-Стефано-аль-Понте, Флоренция; пределлы – Музей Хорна, Флоренция; Музей Энгра – Бурделя, Монтобан), и «Благовещение» для капеллы Гвардини в церкви Сан-Никколо-Ольтрарно во Флоренции (1423/1424, Национальная галерея искусства, Вашингтон). В 1423 г. Мазолино вступил в гильдию врачей и аптекарей, к которой в 15 в. во Флоренции приписывались и живописцы (см. в статье Гильдия художников).

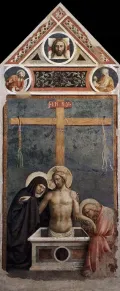

Мазолино создал свои наиболее значительные ранние работы в 1424 г. в Эмполи (Тоскана). Синопии фресок на тему истории Животворящего Креста в капелле Святой Елены в церкви Санто-Стефано-дельи-Агостиниани демонстрируют стремление к ясному и свободному распределению фигур в композиции. Росписи в трансепте этой церкви («Богоматерь с Младенцем и двумя ангелами» над входом в сакристию и «Святой Иво с детьми») отражают интерес художника к натуралистической передаче светотени. Тогда же для баптистерия при церкви Колледжата Сант-Андреа Мазолино выполнил внушительную по своей монументальности и драматизму фреску «Оплакивание Христа» (ныне в Музее Колледжаты Сант-Андреа, Эмполи; композицией этой фрески вдохновлена работа «Явление» мастера видео-арта Б. Виолы, 2002).

Сотрудничеством с Мазаччо, творцом нового художественного языка Возрождения, отмечено создание алтарного образа «Мадонна с Младенцем, святой Анной и ангелами» (около 1424/1425, галерея Уффици, Флоренция; происходит из церкви Сант-Амброджо во Флоренции). В 1424–1425 гг. художники работали над росписями капеллы Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции. В сценах «Исцеление хромого», «Воскрешение Тавифы», «Адам и Ева», «Проповедь апостола Петра трём тысячам» Мазолино стремился приблизить свою манеру к монументальному стилю Мазаччо, чтобы придать цельность ансамблю. Тем не менее написанные им фигуры менее реалистичны и весомы, чем у Мазаччо, изобилуют второстепенными деталями, а перспективное построение в меньшей степени акцентирует пространственную глубину.

Мазолино. Воскрешение Тавифы. Фреска в капелле Бранкаччи. 1424–1425.

Церковь Санта-Мария-дель-Кармине, Флоренция.Приняв приглашение кондотьера Филиппо Сколари (Пиппо Спано), служившего при дворе короля Венгрии и Чехии Сигизмунда Люксембурга, в 1425 г. Мазолино прервал работу над фресками капеллы и отправился в Венгрию, где пробыл до 1427 г. Ни одно из созданных там произведений не дошло до наших дней. По возвращении Мазолино с 1428 г. работал в Риме, адаптируя свой стиль к местным более консервативным, чем во Флоренции, вкусам.

Мазолино. Воскрешение Тавифы. Фреска в капелле Бранкаччи. 1424–1425.

Церковь Санта-Мария-дель-Кармине, Флоренция.Приняв приглашение кондотьера Филиппо Сколари (Пиппо Спано), служившего при дворе короля Венгрии и Чехии Сигизмунда Люксембурга, в 1425 г. Мазолино прервал работу над фресками капеллы и отправился в Венгрию, где пробыл до 1427 г. Ни одно из созданных там произведений не дошло до наших дней. По возвращении Мазолино с 1428 г. работал в Риме, адаптируя свой стиль к местным более консервативным, чем во Флоренции, вкусам.

Из римских произведений сохранились росписи капеллы Бранда (1428–1430, по заказу кардинала Бранда Кастильони, неоднократно бывавшего в Венгрии при дворе короля Сигизмунда) в церкви Сан-Клементе со сценами из жития святых Екатерины Александрийской и Амвросия Медиоланского: «Наречение святого Амвросия епископом Милана», «Отказ святой Екатерины от поклонения идолам», «Диспут святой Екатерины с философами» (сидящий на троне император часто идентифицируется с королём Сигизмундом), «Казнь святой Екатерины» и др.

Другая важная работа римского периода – завершение не оконченного Мазаччо двустороннего алтарного образа «Пала Колонна» для церкви Санта-Мария-Маджоре (около 1428), ныне разрозненного.  Мазолино. Закладка базилики Санта-Мария-Маджоре. Центральная часть полиптиха «Пала Колонна». Ок. 1428. Музей Каподимонте, Неаполь.Центральная часть содержит сцены «Закладка базилики Санта Мария Маджоре» и «Вознесение Богоматери» (обе стороны – Мазолино; Музей Каподимонте, Неаполь); на левой створке – «Святые Иероним и Иоанн Креститель» (Мазаччо) и «Святые Григорий Великий (или Либерий) и Матфей Апостол» (Мазолино; Национальная галерея, Лондон), на правой створке – «Святые Иоанн Евангелист и Мартин» и «Святые апостолы Пётр и Павел» (обе стороны – Мазолино; Музей искусства, Филадельфия). В этом произведении Мазолино отказался от акцентирования линейной перспективы и натуралистического изображения фигур в пользу богато декорированной живописной поверхности и изобилия элегантных деталей.

Мазолино. Закладка базилики Санта-Мария-Маджоре. Центральная часть полиптиха «Пала Колонна». Ок. 1428. Музей Каподимонте, Неаполь.Центральная часть содержит сцены «Закладка базилики Санта Мария Маджоре» и «Вознесение Богоматери» (обе стороны – Мазолино; Музей Каподимонте, Неаполь); на левой створке – «Святые Иероним и Иоанн Креститель» (Мазаччо) и «Святые Григорий Великий (или Либерий) и Матфей Апостол» (Мазолино; Национальная галерея, Лондон), на правой створке – «Святые Иоанн Евангелист и Мартин» и «Святые апостолы Пётр и Павел» (обе стороны – Мазолино; Музей искусства, Филадельфия). В этом произведении Мазолино отказался от акцентирования линейной перспективы и натуралистического изображения фигур в пользу богато декорированной живописной поверхности и изобилия элегантных деталей.

Выше по качеству и в то же время несколько дальше от художественных идеалов Возрождения поздние фрески Мазолино: «Мадонна с Младенцем и двумя ангелами» в церкви Сан-Фортунато в Тоди (1432–1433) и два монументальных цикла,

созданных по заказу кардинала Бранда на его родине – в г. Кастильоне-Олона в Ломбардии (1431–1435). Фрески свода алтарной капеллы в церкви Колледжата (церковь Санти-Стефано-э-Лоренцо) посвящены жизни Богоматери; изысканностью деталей выделяются сцены «Обручение Марии», «Благовещение» и «Рождество». Во фресках примыкающего к церкви баптистерия со сценами жития святого Иоанна Крестителя Мазолино умело обыграл особенности конструкции здания («Иоанн Креститель в темнице») и дополнил их архитектурными фонами в резком перспективном сокращении («Пир Ирода», «Принесение главы Иоанна Крестителя Иродиаде» и др.).  Мазолино. Фрески со сценами «Пир Ирода» и «Принесение главы Иоанна Крестителя Иродиаде». 1431–1435.

Баптистерий церкви Колледжата (Санти-Стефано-э-Лоренцо), Кастильоне-Олона (Италия). Созданные им смелые иллюзионистические эффекты демонстрируют знание теорий Л. Б. Альберти. С ренессансными элементами соседствует характерная для интернациональной готики декоративность в трактовке деталей: в работе над фресками Мазолино использовал позолоту и серебрение для более достоверного изображения парчовых тканей, а также пастилью (итал. pastiglia) – аналог стукко, применяемый в живописи для имитации драгоценностей, в том числе рельефных ювелирных нашивок на одеждах. Сравнение «Проповеди Иоанна Крестителя» с «Проповедью святого Петра» в капелле Бранкаччи показывает, что в поздних фресках Мазолино вернулся от натуроподобной и несколько приземлённой стилистики Раннего Возрождения к более условному изобразительному языку, распространённому в придворных кругах.

Мазолино. Фрески со сценами «Пир Ирода» и «Принесение главы Иоанна Крестителя Иродиаде». 1431–1435.

Баптистерий церкви Колледжата (Санти-Стефано-э-Лоренцо), Кастильоне-Олона (Италия). Созданные им смелые иллюзионистические эффекты демонстрируют знание теорий Л. Б. Альберти. С ренессансными элементами соседствует характерная для интернациональной готики декоративность в трактовке деталей: в работе над фресками Мазолино использовал позолоту и серебрение для более достоверного изображения парчовых тканей, а также пастилью (итал. pastiglia) – аналог стукко, применяемый в живописи для имитации драгоценностей, в том числе рельефных ювелирных нашивок на одеждах. Сравнение «Проповеди Иоанна Крестителя» с «Проповедью святого Петра» в капелле Бранкаччи показывает, что в поздних фресках Мазолино вернулся от натуроподобной и несколько приземлённой стилистики Раннего Возрождения к более условному изобразительному языку, распространённому в придворных кругах.

В Кастильоне-Олона Мазолино также создал росписи в Палаццо Бранда (около 1435): сохранился панорамный пейзаж, изображающий гористую местность вокруг венгерского г. Веспрем.

Мазолино. Панорамный пейзаж. 1431–1435. Палаццо Бранда, Кастильоне-Олона (Италия). Из флорентийских художников ощутимое влияние Мазолино испытали лишь Паоло Скьяво и, в меньшей степени, Доменико Венециано, в то время как в Сиене через посредство Веккьетты, помощника Мазолино в Кастильоне-Олона, его творчество оставило заметный след. Работы Мазолино в Кастильоне-Олона также стали важным проводником идей тосканского Возрождения в Ломбардии.

Мазолино. Панорамный пейзаж. 1431–1435. Палаццо Бранда, Кастильоне-Олона (Италия). Из флорентийских художников ощутимое влияние Мазолино испытали лишь Паоло Скьяво и, в меньшей степени, Доменико Венециано, в то время как в Сиене через посредство Веккьетты, помощника Мазолино в Кастильоне-Олона, его творчество оставило заметный след. Работы Мазолино в Кастильоне-Олона также стали важным проводником идей тосканского Возрождения в Ломбардии.