Кватроченто

Кватроче́нто (итал. quattrocento – 15-й век, буквально – четыреста), период Раннего Возрождения в истории итальянской культуры и искусства, приблизительно совпадающий с 15 в.

В кватроченто произошло окончательное разложение средневекового синтеза пространственных искусств, каждое из которых осознало свои границы и специфику, что нашло отражение как в новой системе искусств, так и в первых сочинениях по истории искусства, написанных, как правило, художниками и архитекторами. Во все сферы изобразительного искусства проникали элементы научного мировосприятия, интерес к анатомии, законам оптики и перспективе.

В 1-й половине 15 в. ведущим художественным центром была Флоренция. Во 2-й половине столетия принципы Раннего Возрождения распространились за её пределы: центры искусства кватроченто сложились в Урбино (Л. Лаурана), Римини, Ферраре (К. Тура, Э. де Роберти, Л. Коста), Падуе, Мантуе (А. Мантенья), Венеции (Антонелло да Мессина, Джованни Беллини, Джентиле Беллини и др.).

Архитекторы кватроченто (Ф. Брунеллески, Л. Б. Альберти и др.) обращались к традициям прошлого – наследию Древнего Рима и Проторенессанса, раннехристианскому искусству, стилистика которых накладывалась на опыт зодчества (преимущественно готического) и типологию строительства 15 в. Благодаря этому происходило обновление церковной архитектуры (перерабатывался тип базилики, решались проблемы центрических и купольных сооружений), развивалось гражданское зодчество – городские дворцы-палаццо и загородные виллы (силами архитекторов Микелоццо, Дж. да Сангалло и др.), формировались принципы нового градостроительства.

Флорентийская скульптура 15 в. пережила расцвет в творчестве Л. Гиберти, Донателло, Дезидерио да Сеттиньяно, А. Росселлино, А. дель Верроккьо, семьи делла Роббиа и др.  Лоренцо Гиберти. Жертвоприношение Исаака. 1401.

Национальный музей Барджелло, Флоренция.Отталкиваясь от средневековых традиций архитектурной пластики и ювелирного искусства, скульпторы кватроченто создавали новые техники (глазурованная майолика, сплющенный рельеф, монументальная отливка статуй из бронзы, терракотовая пластика), решали новые художественные задачи (классического и живописного рельефа, свободностоящей статуи, антикизирующего архитектурного декора), разрабатывали новые жанры (конный монумент, портрет, станковый рельеф-картина).

Лоренцо Гиберти. Жертвоприношение Исаака. 1401.

Национальный музей Барджелло, Флоренция.Отталкиваясь от средневековых традиций архитектурной пластики и ювелирного искусства, скульпторы кватроченто создавали новые техники (глазурованная майолика, сплющенный рельеф, монументальная отливка статуй из бронзы, терракотовая пластика), решали новые художественные задачи (классического и живописного рельефа, свободностоящей статуи, антикизирующего архитектурного декора), разрабатывали новые жанры (конный монумент, портрет, станковый рельеф-картина).

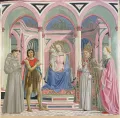

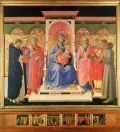

В живописи кватроченто утверждались новые принципы изобразительности: верность природе, важность непосредственных наблюдений и зрительных впечатлений, интерес к пространственным построениям и передаче объёма (Мазаччо и др.), знаменующие разрыв с традициями интернациональной готики. Эти принципы отразились в многочисленных фресковых циклах, а также в живописи на досках, в которой происходило вытеснение полиптиха одночастным алтарным образом с единым пространством, объединяющим все элементы композиции (итал. pala d’altare). Широкое распространение получил портрет, а во 2-й половине 15 в. появились аллегорические и мифологические композиции на сюжеты античной и ренессансной светской литературы (у С. Боттичелли).

Стремление к передаче световоздушной среды и желание добиться большего живописного единства влекли за собой усложнение традиционной техники темперной живописи, постановку специфических колористических задач – в творчестве Фра Беато Анджелико, Филиппо Липпи, П. Уччелло, Доменико Венециано. Для их решения итальянские художники обращались к опыту старонидерландских мастеров, работавших в новом материале масляной живописи. Под их влиянием, начиная с творчества Пьеро делла Франчески, вошла в употребление смешанная темперно-масляная техника, открывшая новые возможности. С середины 15 в. заметен процесс автономизации рисунка, который занимал всё более существенное место в творческом методе ренессансных мастеров (натурная штудия, картон и т. д.) и наконец обрёл самостоятельное значение у Леонардо да Винчи.