Кандинский Василий Васильевич

Канди́нский Васи́лий Васи́льевич [22.11(4.12).1866, Москва – 13.12.1944, Нёйи-сюр-Сен, близ Парижа], живописец, гравёр, сценограф, мастер прикладного искусства, теоретик искусства, педагог, поэт. Одна из ключевых фигур культуры 20 в.; представитель экспрессионизма, один из пионеров абстрактного искусства.

Ранние годы и начало творческого пути. Мюнхенский период (1896–1914)

Родился в семье купца 1-й гильдии Василия Сильвестровича Кандинского. Детство провёл в Одессе, окончил 3-ю классическую гимназию (1885). Во время учёбы в гимназии брал уроки рисования, игры на фортепиано и виолончели; впоследствии на протяжении всей жизни сохранял приверженность к занятиям музыкой. Учился на юридическом факультете Московского университета (1885–1893), после окончания был оставлен на кафедре политической экономии и статистики для написания диссертации на тему «К вопросу о законности заработка рабочих». Под влиянием университетского друга, впоследствии известного этнографа А. Н. Харузина увлёкся народным прикладным искусством; летом 1889 г. по заданию Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии совершил поездку в Вологодскую губернию (Вологда – Тотьма – Великий Устюг – Сольвычегодск – Яренск – Усть-Сысольск). Её результатом стала переоценка системы взглядов Кандинского на искусство, что заметно в тематике и характере художественных поисков в ранний период его творчества. В 1891 г. женился на своей кузине Анне Филипповне Чемякиной (развёлся в 1911), вместе с ней совершил свадебное путешествие по Европе (Вена, Мюнхен, Милан, Нерви, Париж). По всей видимости, на рубеже 1894–1895 гг. утвердился в мысли оставить научную деятельность: в письме своему профессору А. И. Чупрову 7 ноября 1895 г. объяснил причины этого решения как окончательно принятого. Впоследствии сам Кандинский указал на два события, которые предопределили его выбор в пользу занятий искусством: посещение французской художественной выставки в Москве (1896), где он увидел работы импрессионистов, в частности картину «Стог сена» К. Моне, а также впечатления от оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера в Большом театре.

В 1896 г. тридцатилетний Кандинский отказался от места приват-доцента Дерптского университета и в декабре 1896 г. переехал в Мюнхен – один из крупных европейских художественных центров рубежа 19–20 вв. Позже в автобиографической книге «Ступени» он писал: «[Мюнхен] стал моим вторым домом. Ребёнком я много говорил по-немецки (мать моей матери была немка). И немецкие сказки моих детских лет ожили во мне <…> и мне казалось, что я живу в городе искусства, а значит, и в городе сказки» (Кандинский. Ступени. 1918. С. 10).

Учился в частной школе-студии А. Ажбе (1897–1898), в мюнхенской Академии художеств (1900–1901) у Ф. фон Штука; не испытал явного влияния ни одного из мастеров, сосредоточившись на круге профессиональных учебных задач. В мастерской Ажбе познакомился с И. Э. Грабарём, Д. Н. Кардовским, М. В. Верёвкиной, А. Г. Явленским.  Василий Кандинский. Первая выставка «Фаланги». Афиша. 1901.

Городская галерея Ленбаххаус, Мюнхен.

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München. CC BY-SA 4.0В ранние годы пользовался советами В. Э. Борисова-Мусатова.

Василий Кандинский. Первая выставка «Фаланги». Афиша. 1901.

Городская галерея Ленбаххаус, Мюнхен.

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München. CC BY-SA 4.0В ранние годы пользовался советами В. Э. Борисова-Мусатова.

Участвовал в выставках Товарищества южнорусских художников в Одессе (1898–1909), Московского товарищества художников в Москве и Санкт-Петербурге (1900–1908), берлинского Сецессиона (1902–1908), Осеннего салона в Париже (1904–1910), Нового общества художников в Санкт-Петербурге (1904–1906), группы «Мост» в Дрездене (1906). Один из основателей и президент выставочного объединения «Фаланга» (1901–1904). Преподавал в т. н. школе «Фаланги», среди учеников – Габриеле Мюнтер, впоследствии единомышленница и гражданская жена Кандинского. В 1904–1908 гг. вместе с Мюнтер совершил длительное путешествие по Северной Африке и Европе. В 1908 г. познакомился с композитором Ф. А. Гартманом, совместно с которым разрабатывал Василий Кандинский. Ночь. 1903. Городская галерея Ленбаххаус, Мюнхен.Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957. CC BY-SA 4.0 идеи синтетического искусства (в том числе опера «Жёлтый звук», 1912). В 1909 г. поселился в Мурнау, где сблизился с Верёвкиной и Явленским.

Василий Кандинский. Ночь. 1903. Городская галерея Ленбаххаус, Мюнхен.Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957. CC BY-SA 4.0 идеи синтетического искусства (в том числе опера «Жёлтый звук», 1912). В 1909 г. поселился в Мурнау, где сблизился с Верёвкиной и Явленским.

В работах 1900-х гг. ярко выражено увлечение фольклорными темами в русле идей символизма, ретроспективизма и модерна. В период до 1914 г. создал около 40 картин на русскую тематику и сказочные сюжеты («Двое на коне», 1906–1907; «Пёстрая жизнь», 1907; обе – Ленбаххаус, Мюнхен). Разделял идею синтеза изобразительного и прикладных видов искусства; выполнял рисунки для мебели и керамики, ювелирных изделий, одежды и вышивок. Стал одним из пионеров возрождения техники цветной ксилографии; выпустил альбомы гравюр на дереве «Стихи без слов» (Москва, 1904), «Ксилографии» (Париж, 1909). Интересовался русским примитивом и южно-немецким народным искусством: собирал русские лубочные картинки, детский рисунок, живопись на стекле.

Параллельно интересовался достижениями фовистов. Это направление творческого поиска нашло наивысшее выражение в живописи конца 1900-х гг. Пейзажи Мурнау и окрестностей, созданные в 1908–1910 гг. («Зимний пейзаж», 1909, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Церковь в Мурнау», 1910, Ленбаххаус), характеризуются звучностью колорита, построенного на контрастных  Василий Кандинский. Мурнау. Пейзаж с башней. 1908. Центр Помпиду, Париж. Centre Pompidou.столкновениях ярких и открытых цветов, а также экспрессией исполнения. Утвердился в качестве одного из лидеров немецких экспрессионистов. Вместе с тем произведениям Кандинского не были свойственны драматизм эмоционального строя и ориентированность на отражение мироощущения человека в современном обществе, которые были присущи участникам группы «Мост». Его работы, напротив, характеризует трансцендентность в выражении духовного начала. В этом нашли отражение теософские увлечения художника, его знакомство с европейской (Р. Штайнер, Э. Шюре) и русской (Е. П. Блаватская, Н. А. Бердяев, В. С. Соловьёв) философской мыслью. Около 1910 г. собственные размышления Кандинского о задачах искусства как возможности отображения спиритуалистических переживаний и способах выражения этого чувства оформились в теорию. Одним из её ключевых положений был свободный выбор творцом произвольной формы для выражения «абстрактного содержания» – душевной вибрации, которая способна настроить зрителя на восприятие сущностей вместо видимостей.

Василий Кандинский. Мурнау. Пейзаж с башней. 1908. Центр Помпиду, Париж. Centre Pompidou.столкновениях ярких и открытых цветов, а также экспрессией исполнения. Утвердился в качестве одного из лидеров немецких экспрессионистов. Вместе с тем произведениям Кандинского не были свойственны драматизм эмоционального строя и ориентированность на отражение мироощущения человека в современном обществе, которые были присущи участникам группы «Мост». Его работы, напротив, характеризует трансцендентность в выражении духовного начала. В этом нашли отражение теософские увлечения художника, его знакомство с европейской (Р. Штайнер, Э. Шюре) и русской (Е. П. Блаватская, Н. А. Бердяев, В. С. Соловьёв) философской мыслью. Около 1910 г. собственные размышления Кандинского о задачах искусства как возможности отображения спиритуалистических переживаний и способах выражения этого чувства оформились в теорию. Одним из её ключевых положений был свободный выбор творцом произвольной формы для выражения «абстрактного содержания» – душевной вибрации, которая способна настроить зрителя на восприятие сущностей вместо видимостей.

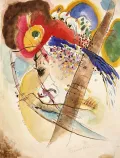

Наряду с творческой практикой того же периода это открыло дорогу к абстрактному – «абсолютному» искусству. Эволюция живописи Кандинского на рубеже 1900–1910-х гг. стремительна, она связана с преодолением предметности, независимым существованием цвета и формы, повышением экспрессивного и интуитивного начала («Импровизация 7», 1910, Третьяковская галерея, Москва; «Импровизация 14», 1910, Центр Помпиду, Париж). Отдельные мотивы в картинах начала 1910-х гг. сохраняли узнаваемость, но композиции в целом становились более абстрактными. Палитра Кандинского в эти годы строилась на сочетании звучных оттенков красного и зелёного, интенсивного фиолетового, ярко-жёлтого, которые создавали диссонансные и сложные цветовые гармонии.

Василий Кандинский. Композиция VI. 1913. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2022. Фото: В. С. Теребенин.Трансформация сопровождалась изменением характера названий картин. В 1909 г. Кандинский создал первые «импровизации» [«Импровизация 4», Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород; «Импровизация 6 (Африканское)», Ленбаххаус, и др.]. Этот тип картин был связан с тождественным музыкальной импровизации импульсом возникновения – внезапным, часто бессознательным, выражающим процессы внутреннего характера. В 1910 г. выполнил первые «композиции», в 1911 г. – первые «импрессии» [«Импрессия IV (Жандарм)», Ленбаххаус, и др.]. 1910 годом датирована первая абстрактная акварель («Без названия», Центр Помпиду; дата создания оспаривается, т. к. лист является одним из эскизов к более поздней «Композиции VII», 1913, Третьяковская галерея).

Василий Кандинский. Композиция VI. 1913. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2022. Фото: В. С. Теребенин.Трансформация сопровождалась изменением характера названий картин. В 1909 г. Кандинский создал первые «импровизации» [«Импровизация 4», Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород; «Импровизация 6 (Африканское)», Ленбаххаус, и др.]. Этот тип картин был связан с тождественным музыкальной импровизации импульсом возникновения – внезапным, часто бессознательным, выражающим процессы внутреннего характера. В 1910 г. выполнил первые «композиции», в 1911 г. – первые «импрессии» [«Импрессия IV (Жандарм)», Ленбаххаус, и др.]. 1910 годом датирована первая абстрактная акварель («Без названия», Центр Помпиду; дата создания оспаривается, т. к. лист является одним из эскизов к более поздней «Композиции VII», 1913, Третьяковская галерея).

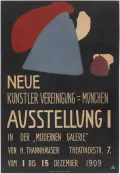

Параллельно предпринимал попытки создать художественное общество, которое отвечало бы его представлениям о задачах творчества, став соучредителем и  Василий Кандинский. Афиша 1-й выставки Нового объединения художников Мюнхена в галерее Генриха Таннхаузера, Мюнхен. 1909. Центр Помпиду, Париж. первым председателем Нового объединения художников Мюнхена (НОХМ; 1909). В 1911 г. из-за отказа выставочного комитета во главе с А. Эрбслё принять на выставку НОХМ почти абстрактную картину «Композиция V» (1911, частное собрание, Швейцария) сложил с себя полномочия руководителя и вышел из состава объединения. Вместе с Ф. Марком основал альманах «Синий всадник», выступив редактором и фактическим идеологом издания. Экспонент выставок «Синего всадника» (1911–1914); инициатор включения в экспозиции объединения работ русских художников (Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова, К. С. Малевича, В. И. Денисова, В. Д. Бурлюка и Д. Д. Бурлюка).

Василий Кандинский. Афиша 1-й выставки Нового объединения художников Мюнхена в галерее Генриха Таннхаузера, Мюнхен. 1909. Центр Помпиду, Париж. первым председателем Нового объединения художников Мюнхена (НОХМ; 1909). В 1911 г. из-за отказа выставочного комитета во главе с А. Эрбслё принять на выставку НОХМ почти абстрактную картину «Композиция V» (1911, частное собрание, Швейцария) сложил с себя полномочия руководителя и вышел из состава объединения. Вместе с Ф. Марком основал альманах «Синий всадник», выступив редактором и фактическим идеологом издания. Экспонент выставок «Синего всадника» (1911–1914); инициатор включения в экспозиции объединения работ русских художников (Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова, К. С. Малевича, В. И. Денисова, В. Д. Бурлюка и Д. Д. Бурлюка).

Принимал активное участие в российской художественной жизни. Предоставлял свои картины для выставок «Бубнового валета» в Москве (1910, 1912), Салонов В. А. Издебского в Одессе и других городах (1909, 1911). Во время своих визитов в Москву (февраль – апрель, 27 октября – 13 декабря 1912) прочитал доклад «Эпоха Великой духовности» на диспуте «Бубнового валета» в Политехническом музее, участвовал в написании манифеста кубофутуристов «Пощёчина общественному вкусу».

К началу 1910-х гг. относится начало дружбы Кандинского с П. Клее, Х. Арпом, А. Макке, Р. Делоне. В начале 1911 г. познакомился с композитором А. Шёнбергом, на многие годы ставшим корреспондентом и единомышленником Кандинского; их переписка длилась с 1911 по 1936 гг. Идеи Кандинского и Шёнберга развивали концепцию синтетического искусства и были взаимодополняющими: они посвящены исследованию родственных цветовых и звуковых ассоциаций, поиску тождественных ритмических построений в музыке, живописи, пластике. Кандинский привлёк Шёнберга к сотрудничеству в альманахе «Синий всадник», перевёл на русский язык его статью («Параллели в октавах и квинтах», 1911). «Учение о гармонии» Шёнберга (1911), посвящённое принципам атональной музыки, оказало существенное влияние на теоретические взгляды Кандинского.

В конце 1911 г. была завершена работа над текстом книги «О духовном в искусстве», ставшей обоснованием абстрактного искусства (опубликована на немецком языке в 1912, на русском – в 1914). В ней Кандинский утверждал сущность творчества как процесса самовыражения и саморазвития, считая главной задачей художника способность вызвать «вибрации» человеческой души, зрителя – увидеть красоту чистого цвета и чистой формы. Он анализировал вопросы духовной основы искусства, синтеза искусств, природы художественного творчества, цвета и формы, подчёркивал способность воздействия цвета на психику, рассматривал ассоциативные качества цветов, проводил аналогии между определёнными оттенками в живописи и звуками музыкальных инструментов. Тот же круг идей развит в статьях «Содержание и форма», «Куда идёт "новое" искусство» (обе – 1911), «Живопись как чистое искусство» (1913). Опубликовал сборник поэзии с иллюстрациями «Klänge» («Звуки»; 1912), который назвал «маленьким примером синтетической работы».

Сформировавшаяся на рубеже 1910-х гг. дифференциация собственных картин («импрессии», «импровизации», «композиции») отмечала характер творческого импульса: от первичной рефлексии реального визуального впечатления до реализации отвлечённого интеллектуального замысла. Метод работы Кандинского над «композицией» подразумевал тщательность и перфекционизм, не допускал случайного и непродуманного. Созданию картины могли предшествовать месяцы работы над рисунками, акварелями и эскизами маслом. В 1911 г. в живописи Кандинского возникли первые чистые абстракции, не связанные непосредственно с натурными мотивами («Картина с кругом», 1911, Грузинский национальный музей, Тбилиси; «Импровизация холодных форм», 1914, Третьяковская галерея). Им свойственны масштабность и «космизм» мироощущения. Кандинский писал: «Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путём борьбы и среди этой борьбы миров между собою создать новый мир, который зовётся произведением. Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос, – оно проходит путём катастроф, подобных хаотическому рёву оркестра, выливающемуся в конце концов в симфонию, имя которой – музыка сфер. Создание произведения есть мироздание» (Кандинский. Ступени. 1918. С. 34).

В 1915 г. наступил новый период в жизни и творчестве Кандинского (до 1921), связанный с возвращением на длительный срок в Россию. Он оказался наименее плодотворным во всей его творческой биографии, но вместе с тем был отмечен активным участием в реформировании и работе послереволюционных культурных организаций, системы художественного образования.

Возвращение в Россию (1914–1921)

В начале Первой мировой войны 1914–1918 гг. Кандинский как подданный России был вынужден покинуть Германию. На протяжении нескольких месяцев вместе с Мюнтер жил в Швейцарии.  Василий Кандинский. Всадник. Георгий Победоносец. 1914–1915.

Государственная Третьяковская галерея. В конце декабря 1914 г. вернулся в Москву; Мюнтер переехала в Мюнхен, в течение 1915 г. занималась организацией персональной выставки Кандинского в Стокгольме (открыта 23 декабря 1915). Первые месяцы в России художник переживал депрессию, связанную с общей жизненной неопределённостью, что значительно повлияло на творческую продуктивность. В эти годы им создано лишь около 20 живописных произведений, причём на протяжении 1915 г. не завершено ни одного. В 1918–1921 гг. выполнял эскизы росписи фарфора для Государственного фарфорового завода в Петрограде, Дулёвского фарфорового завода.

Василий Кандинский. Всадник. Георгий Победоносец. 1914–1915.

Государственная Третьяковская галерея. В конце декабря 1914 г. вернулся в Москву; Мюнтер переехала в Мюнхен, в течение 1915 г. занималась организацией персональной выставки Кандинского в Стокгольме (открыта 23 декабря 1915). Первые месяцы в России художник переживал депрессию, связанную с общей жизненной неопределённостью, что значительно повлияло на творческую продуктивность. В эти годы им создано лишь около 20 живописных произведений, причём на протяжении 1915 г. не завершено ни одного. В 1918–1921 гг. выполнял эскизы росписи фарфора для Государственного фарфорового завода в Петрограде, Дулёвского фарфорового завода.

В 1916 г. познакомился с Ниной Николаевной Андреевской (около 1896 – 1980), в феврале 1917 г. женился на ней. С июля 1918 г. – член коллегии Отдела изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса), возглавлял кино- и театральный отдел; с ноября 1919 по март 1921 гг. – глава закупочной комиссии при Музейном бюро Наркомпроса, принимал участие в закупках произведений искусства для музеев страны. С октября 1918 г. – профессор Государственных свободных художественных мастерских в Москве. Соучредитель и директор Музея живописной культуры в Москве (1919). Работал в Институте художественной культуры (1920–1921), где занимался аналитическим изучением приёмов абстрактного творчества. Почётный профессор Московского университета (июнь 1920). Член учредительного комитета и вице-президент Российской академии художественных наук (РАХН, 1921).

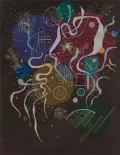

Российский период отмечен сосуществованием фигуративных («Всадник. Георгий Победоносец», 1914–1915; «Москва. Красная площадь, 1916; обе – Третьяковская галерея) и абстрактных работ. Для творчества Кандинского этих лет характерен интерес к камерной форме – акварели, рисунку, живописи на стекле, офорту. В целом ряде произведений заметно возвращение к тематике и манере середины 1900-х гг., интерес к сказочным, фольклорным сюжетам («Жар-птица», 1916, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва; «Золотое облако»,  Василий Кандинский. Экзотические птицы. 1915. Государственная Третьяковская галерея, Москва.«Амазонка с голубыми львами», обе – 1918, Русский музей, Санкт-Петербург). В абстрактных акварелях 1915–1917 гг., напротив, развивал достижения позднего мюнхенского периода; рассматривал их как своего рода упражнения перед написанием больших программных композиций. Около 1917–1918 гг. в качестве фона для абстракций начал использовать плотный серый или коричневый тон [«Смутное», 1917, Третьяковская галерея; «Импровизация 217 (Серый овал)», 1917, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург]. С конца 1910-х гг. манера Кандинского постепенно трансформировалась: хаос композиций 1911–1917 гг. сменился стремлением к упорядоченности форм, в работах возросла роль рационального начала. В 1921 г. начал включать в картины геометрически правильные фигуры – круг, треугольник, квадрат («Круги на чёрном», 1921, Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк). Интерес к геометрической абстракции стал результатом анализа опыта К. С. Малевича и мастеров супрематизма.

Василий Кандинский. Экзотические птицы. 1915. Государственная Третьяковская галерея, Москва.«Амазонка с голубыми львами», обе – 1918, Русский музей, Санкт-Петербург). В абстрактных акварелях 1915–1917 гг., напротив, развивал достижения позднего мюнхенского периода; рассматривал их как своего рода упражнения перед написанием больших программных композиций. Около 1917–1918 гг. в качестве фона для абстракций начал использовать плотный серый или коричневый тон [«Смутное», 1917, Третьяковская галерея; «Импровизация 217 (Серый овал)», 1917, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург]. С конца 1910-х гг. манера Кандинского постепенно трансформировалась: хаос композиций 1911–1917 гг. сменился стремлением к упорядоченности форм, в работах возросла роль рационального начала. В 1921 г. начал включать в картины геометрически правильные фигуры – круг, треугольник, квадрат («Круги на чёрном», 1921, Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк). Интерес к геометрической абстракции стал результатом анализа опыта К. С. Малевича и мастеров супрематизма.

Работа в Баухаусе (1922–1933)

Своё наивысшее воплощение новые принципы построения композиции получили в период Баухауса (1921–1933). В декабре 1921 г. Кандинский был направлен в полугодовую командировку в Берлин для организации Международного отдела РАХН.  Василий Кандинский. В чёрном квадрате. 1923. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк. Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection.В марте 1922 г. принял предложение В. Гропиуса работать в Баухаусе, где преподавал до закрытия школы в 1933 г.: вёл класс аналитического рисунка и мастерскую настенной живописи. Продолжал заниматься проблемами цвета и формы; автор статей: «Основные элементы формы», «Курс и семинар по цветоведению», «Об абстрактном сценическом синтезе» (Die Grundelemente der Form. Farbkurs und Seminar. Über die abstrakte Bühnensynthese // Staatliches Bauhaus Weimar, 1919-1923. Zürich, 1923.), «Абстрактное искусство» (Abstrakte Kunst // Der Cicerone. 1925. № 17). Совместно с Явленским, Клее, Л. Фейнингером создал группу «Синяя четвёрка» (1924).

Василий Кандинский. В чёрном квадрате. 1923. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк. Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection.В марте 1922 г. принял предложение В. Гропиуса работать в Баухаусе, где преподавал до закрытия школы в 1933 г.: вёл класс аналитического рисунка и мастерскую настенной живописи. Продолжал заниматься проблемами цвета и формы; автор статей: «Основные элементы формы», «Курс и семинар по цветоведению», «Об абстрактном сценическом синтезе» (Die Grundelemente der Form. Farbkurs und Seminar. Über die abstrakte Bühnensynthese // Staatliches Bauhaus Weimar, 1919-1923. Zürich, 1923.), «Абстрактное искусство» (Abstrakte Kunst // Der Cicerone. 1925. № 17). Совместно с Явленским, Клее, Л. Фейнингером создал группу «Синяя четвёрка» (1924).

Визионерство, повышенная эмоциональность, драматизм, характерные для Кандинского мюнхенских лет, в период Баухауса уступили место аналитическому подходу. Одна из наиболее значимых работ этого времени – «Композиция VIII» (1923, Музей Соломона Гуггенхайма) с её геометрическим линейным ритмом – отразила метаморфозы в творчестве художника. Палитра Кандинского в середине 1920-х гг. часто строилась на сочетании холодных визуально диссонирующих тонов («Безмолвное», 1924, Музей Бойманса – ван Бёнингена, Роттердам; «Центр», 1924, Музей С. Гуггенхайма; «Жёлтое – красное – синее», 1925, Центр Помпиду). Принципы композицион Василий Кандинский. Жёлтое – Красное – Синее. 1925. Центр Помпиду, Париж. Centre Pompidou.ного построения, характерные для периода Баухауса, нашли теоретическое обоснование в книге «Точка и линия на плоскости» (1926). В ней Кандинский проанализировал отдельные элементы картины: значение цветов, способы линейного построения композиции, особенности расположения геометрических элементов. Интуитивный акт творения заменялся последовательным процессом формирования отдельных художественных элементов, в основе которого – принцип геометрической и пространственной эволюции.

Василий Кандинский. Жёлтое – Красное – Синее. 1925. Центр Помпиду, Париж. Centre Pompidou.ного построения, характерные для периода Баухауса, нашли теоретическое обоснование в книге «Точка и линия на плоскости» (1926). В ней Кандинский проанализировал отдельные элементы картины: значение цветов, способы линейного построения композиции, особенности расположения геометрических элементов. Интуитивный акт творения заменялся последовательным процессом формирования отдельных художественных элементов, в основе которого – принцип геометрической и пространственной эволюции.

Идея синтеза также претерпела изменения. Кандинский более не рассматривал живопись как почву для синтеза искусств, отдавая эту роль театру и архитектуре. 4 апреля 1928 г. выступил режиссёром и сценографом постановки на основе фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского во «Фридрих-театре» (Дессау),  Василий Кандинский. Несколько кругов. 1926. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк. Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection.где соединил музыку, абстрактное искусство, хореографию, элементы светомузыки.

Василий Кандинский. Несколько кругов. 1926. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк. Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection.где соединил музыку, абстрактное искусство, хореографию, элементы светомузыки.

В 1928 г. принял гражданство Германии. Познакомился с С. Гуггенхаймом, посетившим мастерскую художника в Дессау в 1930 г. и ставшим крупнейшим коллекционером произведений Кандинского; в разные годы (первое произведение «Композиция VIII» куплено в 1929) им было приобретено более 150 работ [«Синяя гора», 1908–1909; «Импровизация 28 (вторая версия)», 1912; «Чёрные штрихи», 1913; «Несколько кругов», 1926; «Доминирующая кривая», 1936, и др.].

В 1931 г. Кандинский выполнил эскизы керамического декора для Музыкального зала Л. Мис ван дер Роэ на Немецкой строительной выставке в Берлине (не сохранился).

В начале 1930-х гг. стилистика работ Кандинского вновь претерпела изменения, что связано с влиянием П. Клее, а также сближением с французской художественной средой: парижскими объединениями «Круг и Квадрат», «Абстракция-Творчество», группой сюрреалистов.

Парижский период (1934–1944)

В конце декабря 1933 г., после закрытия Баухауса, переехал во Францию и поселился в Нёйи-сюр-Сен близ Парижа. Участвовал в выставках «Абстрактное и конкретное» в Лондоне, «Кубизм и абстрактное искусство» в Нью-Йорке (обе – 1936), «Абстрактное искусство» в Амстердаме (1938). Теоретические работы Кандинского этого времени носили большей частью полемический или автобиографический характер. В статье «Размышления об абстрактном искусстве» (Réflexions sur l'art abstrait // Cahiers d'art. 1931. № 7–8) он выступил с критикой конструктивизма как излишне рационального и лишённого духовной основы искусства. В статье «Пустой холст и так далее» (Toile vide, etc. // Cahiers d'Art. 1935. № 3) объяснял свой «холодный период» 1920-х гг.

Французский период характеризуется появлением биоморфных форм и изменением палитры: на смену основным цветам, используемым в 1920-х гг., пришли пастельные тона, более светлые, тонкие и нюансированные гармонии («Доминирующая кривая», 1936).  Василий Кандинский. Движение. 1935.

Государственная Третьяковская галерея.В середине 1930-х гг. Кандинский экспериментировал с техникой, подмешивая песок в краску для создания текстурированной поверхности («Сопровождающий контраст», 1935, обе – Музей С. Гуггенхайма). Переход к биоморфной абстракции был обусловлен увлечением естественными науками: эмбриологией, зоологией, ботаникой, а также, вероятно, влиянием мастеров сюрреализма – Арпа и Х. Миро.

Василий Кандинский. Движение. 1935.

Государственная Третьяковская галерея.В середине 1930-х гг. Кандинский экспериментировал с техникой, подмешивая песок в краску для создания текстурированной поверхности («Сопровождающий контраст», 1935, обе – Музей С. Гуггенхайма). Переход к биоморфной абстракции был обусловлен увлечением естественными науками: эмбриологией, зоологией, ботаникой, а также, вероятно, влиянием мастеров сюрреализма – Арпа и Х. Миро.

В 1937–1941 гг. работы Кандинского были показаны на передвижной выставке «Дегенеративное искусство» в Мюнхене и других городах Германии и изъяты из немецких музеев. Летом 1939 г. художнику было отказано в продлении германского паспорта, но он смог получить французское гражданство незадолго до начала Второй мировой войны. Продолжая работать в годы войны, создал последнюю из своих «композиций» – полотно «Композиция X» (1939, Художественное собрание земли Северный Рейн – Вестфалия, Дюссельдорф). В том же году правительство Франции приобрело «Композицию IX» (1936, Центр Помпиду). В конце 1944 г. в галерее «L'Esquisse» в Париже прошла последняя прижизненная выставка художника.

Влияние на искусство послевоенного времени

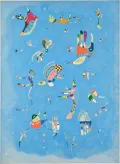

Воздействие Кандинского на художественную культуру второй половины 20 в. наиболее явно воплотилось в идеях абстрактного экспрессионизма (сам термин «абстрактный экспрессионизм»  Василий Кандинский. Небесно-голубое. 1940.

Центр Помпиду, Париж.

Centre Pompidou.был впервые использован в 1929 А. Х. Барром применительно к ранним абстрактным работам мастера). Творчество художника также оказало влияние на формирование феномена неоэкспрессионизма 1970–1980-х гг. и проявилось в произведениях некоторых его представителей, в частности Г. Базелица. Вместе с тем в послевоенной культуре личность, творчество и идеи Кандинского воспринимались в большей степени как важная часть наследия классического модернизма (что подтверждается, например, выступлением В. де Кунинга на симпозиуме «Что для меня значит абстрактное искусство» в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1951).

Василий Кандинский. Небесно-голубое. 1940.

Центр Помпиду, Париж.

Centre Pompidou.был впервые использован в 1929 А. Х. Барром применительно к ранним абстрактным работам мастера). Творчество художника также оказало влияние на формирование феномена неоэкспрессионизма 1970–1980-х гг. и проявилось в произведениях некоторых его представителей, в частности Г. Базелица. Вместе с тем в послевоенной культуре личность, творчество и идеи Кандинского воспринимались в большей степени как важная часть наследия классического модернизма (что подтверждается, например, выступлением В. де Кунинга на симпозиуме «Что для меня значит абстрактное искусство» в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1951).

По инициативе его жены Н. Н. Кандинской при Центре Помпиду было создано Общество Кандинского с целью сохранения и изучения его художественного наследия (1979). Именем Кандинского названы: премия для художников (преимущественно молодых) в области абстрактного искусства во Франции (учреждена Н. Н. Кандинской в 1946, вручалась до 1961), премия в области современного искусства в России (учреждена в 2007), библиотека и архив Центра Помпиду.