Джотто

Джо́тто, Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone) (между 1266 и 1276, Веспиньяно, близ Флоренции – 8.1.1337, Флоренция), итальянский живописец, архитектор, мозаичист.

Документально зафиксирована творческая деятельность Джотто в Ассизи (до 1309), Падуе (1303–1306), Флоренции (1311–1315, 1320, 1325, 1334–1337), Риме (до 1312, 1320), при дворе анжуйских герцогов в Неаполе (1328–1333) и герцогов Висконти в Милане (1334–1337); выдвигались также предположения о пребывании Джотто в Римини и при папском дворе в Авиньоне. Наиболее полный список произведений Джотто (около 40) привёл Л. Гиберти в своих «Комментариях» (середина 15 в.); современная наука смогла добавить к нему лишь несколько работ. До нашего времени в разном состоянии дошла примерно половина наследия Джотто, бóльшая часть которого находится во Флоренции.

По традиции, восходящей к Дж. Вазари, Джотто считается учеником Чимабуэ. В то же время Джотто пользовался необычайно широким диапазоном художественных источников (среди них – византийское искусство, французская готика, римская античность, раннехристианские мозаики, проторенессансная скульптура Никколо и Дж. Пизано, а также римская школа живописи во главе с П. Каваллини), он синтезировал практически все составляющие художественной традиции западного Средневековья и вывел европейское искусство на новый уровень развития.

Ранний период творчества Джотто связан с росписями Верхней церкви Святого Франциска в Ассизи, где сформировался его стиль. Неоднократно делались попытки идентифицировать Джотто с анонимными мастерами (условно называемыми Мастером Исаака, середина 1290-х гг., и Мастером легенды святого Франциска, конец 1290-х гг.), участвовавшими в росписях этой церкви, но решению вопроса препятствует отсутствие однозначных документальных свидетельств. В этих росписях намечен путь преодоления условности византинизирующего стиля итальянской живописи 13 в., в который были привнесены элементы непосредственного зрительного восприятия. Наибольшее сходство с бесспорными работами Джотто демонстрируют 28 сцен из жизни святого Франциска, изображённые в нижней части стен нефа. Сцены «Чудо с источником» и «Проповедь птицам» с их лирическим эмоциональным строем, в котором значительную роль играет пейзаж, формулируют новые для итальянской живописи задачи; в этом цикле также получает дальнейшее развитие тип живописно-декоративной системы, основанной на тесной связи фигуративных сцен и архитектуры, начало которой положил Чимабуэ в росписи хора и трансепта Верхней церкви (около 1280). Все составляющие этой декорации (орнаментальные бордюры, иллюзорная архитектура, характер чередования сцен, их ритмический строй и т. д.) подчинены созданию единой пространственной среды, объединяющей реальную архитектуру интерьера с иллюзорным пространством живописи. Это качество сближает росписи в Ассизи с падуанскими фресками Джотто, однако два цикла отличаются характером рисунка – жёсткого и контурного, восходящего к византийской традиции в Ассизи, сменяющегося в падуанских фресках более мягкой моделировкой. Бо́льшая часть росписи выполнялась в технике фрески, которая была усовершенствована работавшими в Ассизи мастерами: введён т. н. метод одного дня, когда штукатуркой покрывалась не вся стена, а только тот участок, который можно было расписать за один день – джорната. Благодаря этому роспись выполнялась главным образом по влажной штукатурке, делались незначительные поправки по сухому, что обеспечивало живописи лучшую сохранность, а также открывало новые колористические возможности – работу с цветовыми нюансами, которые в дальнейшем были развиты в творчестве мастера.

Ярче всего возможности Джотто реализовались в росписях Капеллы дель-Арена (или Капеллы дельи-Скровеньи) в Падуе (1303–1306), где система живописной организации архитектурного пространства достигает полной завершённости. Джотто. Росписи Капеллы дель-Арена (Капеллы дельи-Скровеньи), Падуя. 1303–1306.

Нижний (цокольный) ярус росписей является живописной имитацией мраморной облицовки, часть которой составляют выполненные в технике гризайля и уподобленные скульптуре изображения в нишах пороков и добродетелей. Части стены над цоколем и коробовый свод разделены по горизонтали и вертикали орнаментальными бордюрами, в отдельных местах создающими иллюзию архитектурных членений, которые направляют глаз зрителя к центру стены и диктуют нужную точку восприятия. Эти членения служат обрамлением для 34 сцен из жизни Христа и Марии, располагающихся в трёх регистрах на каждой из стен. На западной стене представлена сцена Страшного суда, в которой строгая традиционная иерархичность сочетается с живой повествовательностью.

Джотто. Росписи Капеллы дель-Арена (Капеллы дельи-Скровеньи), Падуя. 1303–1306.

Нижний (цокольный) ярус росписей является живописной имитацией мраморной облицовки, часть которой составляют выполненные в технике гризайля и уподобленные скульптуре изображения в нишах пороков и добродетелей. Части стены над цоколем и коробовый свод разделены по горизонтали и вертикали орнаментальными бордюрами, в отдельных местах создающими иллюзию архитектурных членений, которые направляют глаз зрителя к центру стены и диктуют нужную точку восприятия. Эти членения служат обрамлением для 34 сцен из жизни Христа и Марии, располагающихся в трёх регистрах на каждой из стен. На западной стене представлена сцена Страшного суда, в которой строгая традиционная иерархичность сочетается с живой повествовательностью.

На восточной стене – иллюзорная глубина двух небольших капелл, показанных в перспективном сокращении, и башен, служащих декорацией для сцены Благовещения, уравновешивает реальную глубину алтарной апсиды.

Глубокий синий цвет, который наиболее интенсивен на своде, а затем как фон появляется во всех сценах, связывает все элементы декорации в единую систему. Хорошо читаемый ритм объединяет сцены всех регистров. В каждой из них Джотто варьирует один и тот же тип построения: его фигуры словно придвинуты к переднему краю композиции и возвышаются на фоне ландшафта или архитектурных сооружений.  Джотто. Оплакивание Христа. Фреска Капеллы дель-Арена, Падуя. 1303–1306.Пространственная среда в композициях Джотто создаётся с использованием отдельных элементов перспективных построений (ортогонали, ракурсы и др.), которые предвосхищают интерес художников Возрождения к единой и последовательной перспективной системе. Джотто существенно обновляет и изобразительный язык, который становится более непосредственным и реалистичным; его фигуры приобретают почти скульптурный объём, а сцены – повествовательный драматизм, лишённый условности византийского искусства.

Джотто. Оплакивание Христа. Фреска Капеллы дель-Арена, Падуя. 1303–1306.Пространственная среда в композициях Джотто создаётся с использованием отдельных элементов перспективных построений (ортогонали, ракурсы и др.), которые предвосхищают интерес художников Возрождения к единой и последовательной перспективной системе. Джотто существенно обновляет и изобразительный язык, который становится более непосредственным и реалистичным; его фигуры приобретают почти скульптурный объём, а сцены – повествовательный драматизм, лишённый условности византийского искусства.

В период между работой в Падуе и отъездом в Неаполь (1328) Джотто и его мастерская расписали четыре капеллы во флорентийской церкви Санта-Кроче.  Джотто. Сцены из жития Иоанна Богослова. Фрески южной стены капеллы Перуцци в церкви Санта-Кроче, Флоренция. Ок. 1315.Скрытые побелкой в 18 в., они были расчищены частично в 19 в. (капеллы Барди и Перуцци), но затем сильно пострадали от разливов реки Арно; их верхний красочный слой погиб, и оценить можно только более свободные и глубокие (по сравнению с падуанскими росписями) пространственные построения. Другие монументальные работы Джотто – созданная в Риме мозаика «Навичелла» на сюжет «Хождение по водам» на фасаде собора Святого Петра, а также светские росписи в Неаполе (цикл «Выдающихся людей древности» в Кастель-Нуово), Милане («Земная слава»), Падуе (зодиакальный цикл в Палаццо делла-Раджоне) – не дошли до нас (либо сохранились фрагментарно) и известны в копиях.

Джотто. Сцены из жития Иоанна Богослова. Фрески южной стены капеллы Перуцци в церкви Санта-Кроче, Флоренция. Ок. 1315.Скрытые побелкой в 18 в., они были расчищены частично в 19 в. (капеллы Барди и Перуцци), но затем сильно пострадали от разливов реки Арно; их верхний красочный слой погиб, и оценить можно только более свободные и глубокие (по сравнению с падуанскими росписями) пространственные построения. Другие монументальные работы Джотто – созданная в Риме мозаика «Навичелла» на сюжет «Хождение по водам» на фасаде собора Святого Петра, а также светские росписи в Неаполе (цикл «Выдающихся людей древности» в Кастель-Нуово), Милане («Земная слава»), Падуе (зодиакальный цикл в Палаццо делла-Раджоне) – не дошли до нас (либо сохранились фрагментарно) и известны в копиях.

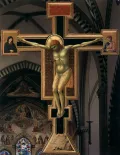

Джотто внёс изменения и в традицию создания алтарных образов, перенеся в них некоторые особенности своих фресковых работ. «Распятия» Джотто из церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции (до 1301), церкви Сан-Франческо в Римини и из Капеллы дель-Арена (Городской музей, Падуя) восходят к традиции Чимабуэ, но достигают эмоциональной напряжённости за счёт контраста условного фона и натуралистически объёмного тела Христа. Стилистически к фрескам в Ассизи примыкают «Маэста» из церкви Сан-Джорджо-сулла-Коста во Флоренции (конец 1290-х – начало 1300-х гг.) и «Стигматизация святого Франциска» (около 1300, Лувр, Париж); алтарный образ «Маэста» («Мадонна с Младенцем во славе», или «Мадонна Оньисанти», около 1310, галерея Уффици, Флоренция) за счёт близких падуанским фрескам архитектурной тектоники композиции и скульптурности фигур приобретает подлинные монументальность и величие. С Джотто и его мастерской связывают ряд полиптихов, которые относятся преимущественно к зрелому и позднему периодам: «Полиптих Стефанески» для собора Святого Петра (Пинакотека, Ватикан), «Полиптих Барончелли» (церковь Санта-Кроче, Флоренция) и другие; их отличает стремление объединить все части в единую пространственную композицию, которое послужило отправной точкой для дальнейшей эволюции от алтарного образа к картине.

В 1334 г. Джотто назначен руководителем строительных работ во Флоренции; тогда же была заложена кампанила (колокольня) собора Санта-Мария-дель-Фьоре по его проекту; его считают и автором рисунков-образцов для рельефов цоколя колокольни.

Будучи известным мастером, работавшим над многочисленными заказами, Джотто возглавлял большую мастерскую; в разное время с ним сотрудничало большое количество художников. Неоднородность качества произведений мастерской Джотто порождает споры об авторстве; все работавшие с художником восприняли его влияние, которое передавали своим ученикам. К джоттескам относятся как анонимные авторы многочисленных фресковых циклов (например, в капеллах Святых Николая и Магдалины в Нижней церкви Святого Франциска в Ассизи) и алтарей, так и известные художники (Т. Гадди, Б. Дадди, Мазо ди Банко и др.).

В восприятии современников-гуманистов Джотто занимал исключительное положение. Он был героем нескольких новелл (Ф. Саккетти и др.); его превозносили Дж. Боккаччо, Ф. Петрарка и Дж. Виллани; Данте сравнивал своё место в литературе с тем, которое занял Джотто в живописи. Влияние Джотто стало определяющим для формирования искусства итальянского Проторенессанса, а также послужило отправной точкой для развития живописи флорентийского Раннего Возрождения; отголоски его живописной реформы заметны и в искусстве заальпийской Европы 14 в.