Венециановцы

Венециа́новцы (венециановская школа), группа российских живописцев и графиков 1820–1840-х гг., учившихся у А. Г. Венецианова в Санкт-Петербурге и сельце Сафонково Вышневолоцкого уезда Тверской губернии (ныне урочище в Удомельском городском округе Тверской области; в 2,5 км к югу от деревни Венецианово). Характерной формой взаимодействия наставника со своими подопечными было сочетание патриархальной опеки и профессионального обучения, направленного на конкретный результат – создание самостоятельных произведений с особой тематикой (отечественные сюжеты, народная жизнь).

История

Зарождение идеи создания школы связано с «Вольным обществом учреждения училищ по методе взаимного обучения», членом которого был А. Г. Венецианов (1818 – начало 1819). Целью общества было распространение грамотности в народе. Стремление Венецианова к просветительству реализовалось в личном наставничестве юношам из низших сословий, обладавшим природными творческими задатками, но не имевшим возможности получить полноценное образование в официальных учебных заведениях. В 1819 г. он оставил службу и часть года провёл в приобретённом им имении в сельце Сафонково, где построил дом и мастерскую.

В начале 1823 г. Венецианов встретил в Николаевской Теребенской пустыни группу калязинских живописцев и заинтересовался одним их них – Н. С. Крыловым (1802–1831), которого пригласил к себе в Сафонково и показал работы В. Л. Боровиковского. По совету Венецианова Крылов занялся «списыванием с натуры» (Свиньин П. П. Выставка в Имп. Академии Художеств // Отечественные записки. 1827. Ч. 32, № 91. С. 317–318).

С 1824 г. Венецианов стал привлекать к работе в своей петербургской мастерской первых учеников – Н. С. Крылова и А. В. Тыранова (1808–1859). В дальнейшем для занятий также использовалась мастерская в Сафонково.

В том же году Венецианов предпринял попытку получить звание советника Императорской Академии художеств, которое давало возможность преподавать в академии, но с заданной академической программой (изобразить натурный класс академии) художник не справился.

Успеху педагогических начинаний Венецианова во многом способствовало Общество поощрения художников, проводившее выставки-продажи и лотереи, издававшее литографии. В 1826 г. на выставке общества были впервые представлены работы как самого Венецианова, так и его лучших учеников – Крылова и Тыранова.

На академической выставке 1827 г. трое из учеников удостоились малых золотых медалей от Общества поощрения художников: А. А. Алексеев (за картину «Мастерская художника А. Г. Венецианова в Петербурге», Русский музей, Санкт-Петербург), Н. С. Крылов (за картину «Зима», Русский музей, и портреты с натуры), А. В. Тыранов (за картины «Перспективный вид Эрмитажной библиотеки», Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Старик»; «Девушка с телёнком в малом виде с натуры»).

Неимущим ученикам Венецианов помогал собственными средствами; на отдельных обучавшихся выделялась помощь от Общества поощрения художников.

В 1828 г. Венецианов сообщал президенту Императорской Академии художеств (ИАХ) А. Н. Оленину о том, что в его мастерской занимаются уже 13 воспитанников.

Счастливый случай помог получить поддержку со стороны императора Николая I. В 1829 г., проходя анфиладой Зимнего дворца, он увидел юношу, рисующего перспективу Старой эрмитажной галереи. Почти законченная работа, выполненная учеником А. Г. Венецианова А. Г. Денисовым, ему понравилась. Воспользовавшись императорским одобрением, Оленин начал покровительствовать Венецианову, которому было дано звание придворного живописца с жалованием 3 тыс. руб. в год. С этого времени император стал проявлять интерес к работам венециановцев. В частности, его внимания удостоились произведения А. А. Алексеева и А. В. Тыранова.

Успех на академических выставках 1829 и 1830 гг. укрепил положение школы (в 1830 Венецианов представил пять своих картин и 32 работы учеников).

Таким образом, расцвет школы пришёлся на 2-ю половину 1820-х – начало 1830-х гг., когда произведения венециановских подопечных появлялись на выставках, упоминались в печати и приобретались коллекционерами.

Одним из совместных дел Венецианова и его учеников стала работа для церкви в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость» Обуховской больницы в Санкт-Петербурге. А. В. Тыранов, А. Г. Денисов, Г. П. Зиновьев, А. А. Алексеев и М. С. Серебряков написали иконы (в основном копии с работ В. Л. Боровиковского и Венецианова) для одноярусного иконостаса.

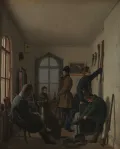

Евграф Крендовский. Сборы на охоту. 1836.В 1836–1838 гг. у Венецианова начали учиться С. К. Зарянко, М. И. Антонов, Н. А. Бурдин, Ф. М. Славянский, но в конце 1830-х гг. наступил кризис его школы, число воспитанников уменьшилось. Последним значительным выступлением венециановцев стало участие в 1839 г. на академической выставке и в лотерее Общества поощрения художников в пользу Санкт-Петербургской детской больницы, когда было разыграно 27 произведений Венецианова и его учеников.

Евграф Крендовский. Сборы на охоту. 1836.В 1836–1838 гг. у Венецианова начали учиться С. К. Зарянко, М. И. Антонов, Н. А. Бурдин, Ф. М. Славянский, но в конце 1830-х гг. наступил кризис его школы, число воспитанников уменьшилось. Последним значительным выступлением венециановцев стало участие в 1839 г. на академической выставке и в лотерее Общества поощрения художников в пользу Санкт-Петербургской детской больницы, когда было разыграно 27 произведений Венецианова и его учеников.

«...Венецианов вышел из сил и потерял средства содержать школу, т. е. иметь учеников на своём содержании, а сделались у него ученики приходящими...» (Автобиографическая записка А. Г. Венецианова // Алексей Гаврилович Венецианов. 1980. С. 182). Помимо материальных причин, упадок школы был обусловлен успехом К. П. Брюллова, в мастерскую которого перешла часть учеников Венецианова. С начала 1830-х гг. изменился статус вольноприходящих в ИАХ – посторонние ученики получили возможность посещать не только рисовальные, но и художественные классы, получать академические награды и отличия. Венецианов не препятствовал, а, напротив, хлопотал о принятии в ИАХ подающих надежды учеников. Из-за утраты Венециановым связи с некоторыми учениками (Тырановым, Славянским и др.) те изменили стиль своих работ, и их поздние произведения принадлежат уже к академизму.

А. Г. Венецианов болезненно переживал упадок своей педагогической деятельности. В 1840–1843 гг. он безуспешно пытался получить место наставника в учреждаемом в Москве Училище живописи и ваяния или звание профессора в ИАХ без исполнения программы. «Но ежели бы Венецианов был профессором в Академии и имел под своим ведением учеников, в Академию приходящих, и вёл бы их по своей методе, будучи обеспечен профессорским жалованьем и квартирой, то из сотни приходящих учеников может быть бы Венецианов нашёл не один десяток людей с талантами разными, может быть в течение года, что наверное можно сказать, открылись бы декораторы, орнаментисты, рисовальщики для технологических заведений, для фарфоровых, ситцевых, бронзовых и проч. фабрик и просто хорошие литографщики. Таланты тогда развиваются, когда они ведутся по тем путям, к которым их природа назначила» (Автобиографическая записка А. Г. Венецианова. С. 182–183).

Последними учениками Венецианова были крепостной Милюковых Г. В. Сорока, М. С. Эрасси и И. В. Васильев, с которым мастер собирался отправиться в Санкт-Петербург, но его кончина не позволила осуществиться этому намерению.

Особенности преподавания А. Г. Венецианова

Метод

Новизна педагогической «мето́ды» А. Г. Венецианова выражалась в тезисе: «...ничего не изображать иначе, чем в натуре является, и повиноваться ей одной без примеси манеры какого-нибудь художника, то есть не писать картину à la Rembrandt, à la Rubens и проч., но просто, как бы сказать, à la Натура» (Алексей Гаврилович Венецианов. 1980. С. 49). Собирая вокруг себя тех, в ком обнаруживал художественные способности, Венецианов проверял на опыте учеников состоятельность «методы», которой пользовался сам. Не противопоставляя себя ИАХ, он предлагал ученикам другой путь достижения профессиональных навыков: минуя стадию копирования «оригиналов» (гравюр и образцовых рисунков), начинать со штудирования геометрических тел (куба, цилиндра, пирамиды и др.), а затем переходить к зарисовкам бытовых предметов простой формы, замечая направление линий, изменение света и тени. В 1825 г. К. А. Зеленцов написал натюрморт, изображавший стакан с водой и кистями, коробочку, плетёную корзину, медальон и краски. На выставке 1826 г. А. В. Тыранов представил этюд чашки. Для того чтобы рука и глаз привыкли к точности и плавности линий, предлагалось рисовать с гипсовых орнаментов. Ученики Венецианова как вольноприходящие ИАХ посещали также рисовальные классы академии, где штудировали гипсы и натуру. Для развития навыков полагалось рисовать барельефы и бюсты, составляя их в группы. После освоения технических приёмов ученикам дозволялось переходить к «натуре»: писать портреты, одно- и двухфигурные постановки моделей с атрибутами из повседневной жизни или в какой-либо жанровой ситуации.

Среди тем, которые давались ученикам, были: крестьянин, обувающий лапти; пастух с палкой; крестьянин с краюхой хлеба, который крестится перед едой; девушка с телёнком; крестьянин со жбаном кваса.

Изучение перспективы

До 1837 г. курс перспективы преподавался в ИАХ только штатным и своекоштным (находящимся на собственном содержании) академистам, исключая вольноприходящих. Поэтому для усвоения законов линейной и воздушной перспективы Венецианов сделал обязательным рисование и писание интерьеров («внутренностей комнат»), что должно было стать опытом изучения фигур и предметов в реальной среде, служить «началом правил знакомства глаза с натурою» (Нечто о перспективе // Алексей Гаврилович Венецианов. 1980. С. 62), способствовать развитию пространственного и цветового восприятия. Ученики Венецианова писали интерьеры Зимнего дворца, церквей и особняков, оттачивая умение правильно строить линейную перспективу и верно передавать естественное освещение, воспринимать натуру целостно. Венецианов считал, что «зрение обнимает предметы в природе не иначе, как по линиям» (Нечто о перспективе. С. 60), и следует видеть в абрисах фигур не «межевой план», а «движение целого (ensemble)», в связи контуров с околичностью через верное «выполнение тончайших изменений тени и света» (Нечто о перспективе. С. 58). Изучение непосредственно на натуре законов взаимоотношения света и пространства позволяло овладеть искусством «оживотворения» фигур и предметов на полотне. В этих штудиях кристаллизовался жанр изобразительного интерьера как самостоятельного вида искусства.

Григорий Сорока. Рыбаки. 2-я половина 1840-х гг.Наиболее успешным по прошествии этапов обучения разрешалось «ходить в Эрмитаж копировать с Вандика, Рембрандта, Рюиздаля и Потера <…> в академические гипсовые и натурный классы, давать рисовать и писать целые фигуры с натуры и притом группами» (Алексеева. 1982. С. 90; имелись в виду произведения А. ван Дейка, Рембрандта, Я. ван Рёйсдала и П. Поттера).

Григорий Сорока. Рыбаки. 2-я половина 1840-х гг.Наиболее успешным по прошествии этапов обучения разрешалось «ходить в Эрмитаж копировать с Вандика, Рембрандта, Рюиздаля и Потера <…> в академические гипсовые и натурный классы, давать рисовать и писать целые фигуры с натуры и притом группами» (Алексеева. 1982. С. 90; имелись в виду произведения А. ван Дейка, Рембрандта, Я. ван Рёйсдала и П. Поттера).

Однако в силу постоянного изменения состава школы и организационных проблем не всегда удавалось наладить процесс усвоения изобразительной грамоты.

Основные понятия о живописи и базовые идеи педагогических принципов Венецианова изложены в «письме к Н. И.» – редактору «Северной пчелы» Н. И. Гречу, в ответ на статью Ф. В. Булгарина об академической выставке 1827 г. (Алексей Гаврилович Венецианов. 1980. С. 46–49), и в письме А. Ф. Воейкову (Алексей Гаврилович Венецианов. 1980. С. 49–55). Попыткой систематизировать свои представления о законах начертательной геометрии и перспективы в приложении к художественной практике стал теоретический труд А. Г. Венецианова «Нечто о перспективе» (середина 1830-х гг.), которым он, очевидно, пользовался при занятиях с учениками.

Следуя методу писать «а-ля натура», мастер стремился передать своим ученикам понимание законов гармоничной художественной формы. В дополнение художники посещали Эрмитаж и знакомились с образцами жанровой живописи старых мастеров. В антиках Венецианов призывал видеть «гармонию частей, Греками открытую» (Нечто о перспективе. С. 59). Так формировались вкус и чувство формы. Однако до конца последовательным оставаться в своих требованиях Венецианову не удавалось – говоря об опасности «поправки натуры», ему приходилось оговаривать возможность иногда исправлять «недостатки природные или случайные», но «не изменяя характера как общего, так и частного» (Нечто о перспективе. С. 60). В этом сказалось типичное смешение таких понятий, как «идеализация» и «образное обобщение», не до конца осмысленная сложность взаимосвязи индивидуального и типического. Тем не менее на практике венециановцам удавалось достичь художественной образности, не поступаясь верностью натуре и не впадая в её идеализацию.

Ученики

Общее число учеников венециановской школы в разное время, по свидетельству самого А. Г. Венецианова, насчитывало несколько десятков человек. Не все подававшие надежды дожили до зрелых лет. Семеро учеников его старанием были освобождены от крепостной зависимости, в том числе А. А. Алексеев и А. А. Златов, а Н. С. Крылов и А. В. Тыранов уволены из мещанского сословия, что избавляло их от подушной подати и других повинностей. «Мы все пришли к нему голышами; у каждого были свои нужды; он помогал нам всячески...» (Мокрицкий А. Н. Воспоминания об А. Г. Венецианове и учениках его // Алексей Гаврилович Венецианов. 1980. С. 254). Даже в тех случаях, когда кто-либо из учеников получал за свои картины значительную сумму, Венецианов не позволял себе располагать хотя бы её частью.

Сергей Зарянко. Портрет графа Ф. П. Толстого. 1850.Среди воспитанников венециановской школы были: Н. С. Крылов (1802–1831), калязинский мещанин; А. В. Тыранов (1808–1859), из мещан г. Бежецк; А. А. Алексеев (1811–1878), из крепостных; А. А. Златов (1810–1832), из крепостных; А. И. Беллер (1800–1880); Василий Зиновьев; Е. Ф. Ситников-Беляев; А. Г. Денисов (1811 – после 1834), из петербургских мещан; К. А. Зеленцов (1790–1845), сын коллежского асессора; А. Н. Мокрицкий (1810–1870), сын почтмейстера; Ф. М. Славянский (1817–1876), из крепостных; Л. К. Плахов (1810–1881), сын инженер-подполковника; Е. Ф. Крендовский (1810 – после 1853), из обер-офицерских детей; В. М. Аврорин (1805–1855), священнослужитель; Г. К. Михайлов (Ковальков) (1814–1867); Н. А. Бурдин (1814–1857), из московских мастеров; М. И. Антонов (конец 1810-х – 1820-е гг. – не ранее 1852), из мещан; С. К. Зарянко (1818–1870), из крепостных; И. В. Васильев (1833 – дата смерти неизвестна), из крепостных; Г. В. Сорока (1823–1864), крепостной; П. Е. Чернышёв; М. С. Эрасси (1823–1898), из нежинских греков.

Сергей Зарянко. Портрет графа Ф. П. Толстого. 1850.Среди воспитанников венециановской школы были: Н. С. Крылов (1802–1831), калязинский мещанин; А. В. Тыранов (1808–1859), из мещан г. Бежецк; А. А. Алексеев (1811–1878), из крепостных; А. А. Златов (1810–1832), из крепостных; А. И. Беллер (1800–1880); Василий Зиновьев; Е. Ф. Ситников-Беляев; А. Г. Денисов (1811 – после 1834), из петербургских мещан; К. А. Зеленцов (1790–1845), сын коллежского асессора; А. Н. Мокрицкий (1810–1870), сын почтмейстера; Ф. М. Славянский (1817–1876), из крепостных; Л. К. Плахов (1810–1881), сын инженер-подполковника; Е. Ф. Крендовский (1810 – после 1853), из обер-офицерских детей; В. М. Аврорин (1805–1855), священнослужитель; Г. К. Михайлов (Ковальков) (1814–1867); Н. А. Бурдин (1814–1857), из московских мастеров; М. И. Антонов (конец 1810-х – 1820-е гг. – не ранее 1852), из мещан; С. К. Зарянко (1818–1870), из крепостных; И. В. Васильев (1833 – дата смерти неизвестна), из крепостных; Г. В. Сорока (1823–1864), крепостной; П. Е. Чернышёв; М. С. Эрасси (1823–1898), из нежинских греков.

Значение школы

«Академическая школа преподавала правила, Венецианов воспитывал интуицию художественности» (Алленов. 1984. С. 136). Особенность школы состояла не только в обучении навыкам ремесла, но и в приобщении к художественной культуре представителей разных слоёв общества, в формировании творческой личности на основе собственного понимания искусства.

«Алексей Гаврилович умел передать всем ученикам своим одно начало, но давал полную свободу развиваться особенностям их таланта...» (Мокрицкий А. Н. Воспоминания об А. Г. Венецианове и учениках его. С. 262).

Одной из основных в творчестве венециановцев стала система типов картины, соединяющей элементы интерьерной и жанровой композиции. Этот «лёгкий и подручный» род живописи, как называли интерьер, в искусстве венециановских учеников явил целостную картину жизни, соединившую в себе поэзию и правду, бытовую конкретность и дух своей эпохи. Домашняя обстановка, мирная беседа или обычные занятия служили сюжетной основой для ученических работ, в процессе создания которых не только приобреталось мастерство, но и нарабатывались навыки понимания эстетической ценности объекта изображения, выявлялись законы взаимосвязи форм, гармонической согласованности и ясности частей. Работая со светом и пространством, достигая точности в градациях освещённости предметов, ученики не только добивались единства и целостности общего впечатления, но и стремились уловить поэтические качества натуры. Интерьеры венециановцев воплотили особый мир дворянского дома ампирной эпохи.

В немногих пейзажных произведениях ученики А. Г. Венецианова передавали характерные особенности русской природы и провинциальных городов. Эмоциональную атмосферу пейзажей венециановской школы составляет не «тоска по неизведанному», а «радость узнавания знакомого, того, что привычно, что образует в собственном смысле бытовой уклад, то есть лад, склад – ладное и складное бытие…» (Алленов. 1984. С. 139).

В сфере внимания венециановцев оказалась и жизнь простых петербуржцев. Так, Л. К. Плахов стал одним из первых художников, отразивших быт ремесленников и городских низов: водовозов, кучеров, плотников, кузнецов. Написанные без поэтического воодушевления, но с трезвой наблюдательностью, его произведения показали ещё одну линию развития бытового жанра, приобретавшего всё большее значение в период формирования в литературе идей натуральной школы с её интересом к типажам и особенностям жизни разных городских сословий.

Достижения венециановцев не сформировали прочной базы для нового направления, которое могло бы противостоять академизму. Но в деятельности венециановской школы энергично проявилось то стремление к правде и естественности, которое станет характерным для русского искусства 2-й половины 19 в.

Школа А. Г. Венецианова разработала вариант художественного познания окружающего мира как полноценного объекта искусства. Её успехи показали, что большое содержание может раскрываться и в непритязательных сюжетах, в бесхитростном воззрении на натуру. В то время, когда художники 1-й трети 19 в. только искали пути к развитию национальной (народной) специфики, а теоретики и критики пытались сформулировать характерные черты и особенности русской школы, контуры её исторического развития, Венецианов и его ученики реализовали эти идеи в художественной форме.

Заданные венециановцами мера серьёзности и глубины восприятия натуры, созерцательность и гармония художественного образа остаются эталоном для живописцев при обращении к «самым простейшим… предметам русским» (Алексей Гаврилович Венецианов. 1980. С. 47). Примером для современных педагогов является и бережное отношение Венецианова к природному дарованию художников.