Акварель

Акваре́ль (франц. aquarelle, от итал. acquerello – краска на воде, от лат. aqua – вода), краски (обычно на растительном клее), разводимые водой, а также произведения, созданные этими красками.

Техника

Акварельная краска состоит из мелкодисперсного пигмента и водорастворимого связующего вещества, включающего полисахариды – трагакант, гуммиарабик (оба – камеди), декстрин; в её состав добавляют карамельный сахар или мёд для улучшения текучести влажного материала, глицерин – для придания матовости. Отличительная черта акварели – прозрачность (краски, как правило, наносятся на светлую основу – бумагу, реже картон, шёлк, слоновую кость, пергамент), плавность цветовых и тональных переходов. По технике исполнения различают акварель «чистую» и с добавлением белил. Живопись акварелью бывает многослойная или созданная в один приём; она может выполняться по-сухому (итальянская акварель) и по-мокрому, когда бумага увлажняется (английская акварель). Акварель часто сочетается с рисунком пером или карандашом, иногда наносится поверх эстампа; бывает цветная и монохромная. Характерные для акварели сливающиеся, «перетекающие» пятна цвета создают эффект подвижности изображения и передают тончайшие цветовые и светотеневые нюансы. Для получения специальных эффектов в акварель вводят воск и эфирные разбавители, применяют бронзовую и серебряную краски, сочетают с гуашью, темперой или пастелью, варьируют обработку основы.

Как выбор основы, так и богатые технические возможности акварели ставят проблему её принадлежности к живописи или графике. Использование кисти, работа с цветом и его нюансами сближает акварель с живописью, в то время как бумажная основа и роль её окраски в изображении, возможность комбинирования живописного пятна и линеарного рисунка, отсутствие рельефности мазка – с графикой. Акварельные произведения в азиатском искусстве традиционно причисляются к живописи. За этим исключением, согласно музейной классификации, акварель относится к графике (прежде всего по причине близких с графикой условий хранения).

История акварели в мировом искусстве

Живопись водяными красками на растительном клее была известна уже в Древнем Египте во 2 в. до н. э. Она применялась в средневековой книжной миниатюре (в Европе и Азии), чаще в сочетании с белилами и другими непрозрачными красками.  Альбрехт Дюрер. Оборудование для волочения мельницы возле Нюрнберга. 1489–1494.

Гравюрный кабинет, Государственные музеи, Берлин.Чистая акварель распространилась в Европе с начала 15 в. и до 17 в. имела преимущественно вспомогательное значение. Законченность акварельных эскизов А. Дюрера и демонстрация художником богатых возможностей техники оказали влияние на процесс превращения работ, выполненных акварельными красками, в самостоятельный вид искусства; к технике обращались Н. Пуссен, К. Лоррен, П. П. Рубенс, Рембрандт (его наброски, выполненные бистром, не что иное,

Альбрехт Дюрер. Оборудование для волочения мельницы возле Нюрнберга. 1489–1494.

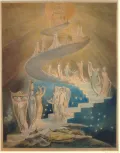

Гравюрный кабинет, Государственные музеи, Берлин.Чистая акварель распространилась в Европе с начала 15 в. и до 17 в. имела преимущественно вспомогательное значение. Законченность акварельных эскизов А. Дюрера и демонстрация художником богатых возможностей техники оказали влияние на процесс превращения работ, выполненных акварельными красками, в самостоятельный вид искусства; к технике обращались Н. Пуссен, К. Лоррен, П. П. Рубенс, Рембрандт (его наброски, выполненные бистром, не что иное, Уильям Блейк. Лестница Иакова. Ок. 1799–1807. Иллюстрация к Библии.

Британский музей, Лондон. как монохромная акварель). В 18 в. акварель получила хождение также в Италии (Ф. Гварди) и Франции (Ж.-О. Фрагонар, Ю. Робер). В Великобритании в 1-й половине 19 в. сложилась национальная школа акварели (У. Блейк, Р. П. Бонингтон, Дж. Констебл, У. Тёрнер и др.). Акварель занимала значительное место в наследии А. Менцеля, М. Фортуни, Э. Делакруа, О. Домье, П. Гаварни, П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Синьяка. В 1-й половине 20 в. широко использовалась мастерами экспрессионизма, фовизма, абстракционизма (В. В. Кандинский, Ф. Марк, П. Клее, Э. Нольде, Э. Шиле, Р. Дюфи, Ж. Руо и др.), добивавшимися эмоционального звучания цвета, декоративности. Во 2-й половине 20 – 21 вв. акварель остаётся одной из самых распространённых техник для эскизов, иллюстраций, станковых произведений среди художников Германии (Г. Рихтер, А. Кифер), Франции (Ж. Базен, М. Эстев), Италии (Ф. Клементе), США (Э. Уайет, Э. Фишл), Мексики (И. Барриос, Э. Коглан) и других стран.

Уильям Блейк. Лестница Иакова. Ок. 1799–1807. Иллюстрация к Библии.

Британский музей, Лондон. как монохромная акварель). В 18 в. акварель получила хождение также в Италии (Ф. Гварди) и Франции (Ж.-О. Фрагонар, Ю. Робер). В Великобритании в 1-й половине 19 в. сложилась национальная школа акварели (У. Блейк, Р. П. Бонингтон, Дж. Констебл, У. Тёрнер и др.). Акварель занимала значительное место в наследии А. Менцеля, М. Фортуни, Э. Делакруа, О. Домье, П. Гаварни, П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Синьяка. В 1-й половине 20 в. широко использовалась мастерами экспрессионизма, фовизма, абстракционизма (В. В. Кандинский, Ф. Марк, П. Клее, Э. Нольде, Э. Шиле, Р. Дюфи, Ж. Руо и др.), добивавшимися эмоционального звучания цвета, декоративности. Во 2-й половине 20 – 21 вв. акварель остаётся одной из самых распространённых техник для эскизов, иллюстраций, станковых произведений среди художников Германии (Г. Рихтер, А. Кифер), Франции (Ж. Базен, М. Эстев), Италии (Ф. Клементе), США (Э. Уайет, Э. Фишл), Мексики (И. Барриос, Э. Коглан) и других стран.

Франц Марк. Животные. 1913.

Франц Марк. Животные. 1913.

Акварель в искусстве России

В древнерусском искусстве акварель применялась в книжных миниатюрах (Остромирово Евангелие, 1056–1057, и др.). Портретная миниатюра, расцвет которой приходится в России на 2-ю половину 18 – 1-ю треть 19 вв., выполнялась преимущественно акварелью и гуашью на кости. Важным фактором развития акварели в России стал архитектурный пейзаж (Дж. Кваренги, Ф. Я. Алексеев, М. Н. Воробьёв).  Александр Брюллов. Портрет Н. Н. Пушкиной. 1831–1832.Нередко выполнялись акварели и эскизы театральных декораций (П. Гонзаго, К. М. Фунтусов). В 19 в. начинается расцвет русской акварели, к ней обращаются А. А. Иванов, К. П. Брюллов, А. О. Орловский, П. Ф. Соколов, Г. Г. Гагарин. Акварелистами были «великие дилетанты» М. Ю. Лермонтов и Н. В. Гоголь. В 1863 г. в петербургской Императорской Академии художеств был создан костюмный класс, где технику акварели преподавали Л. О. Премацци и П. П. Чистяков. Ученики Чистякова (М. А. Врубель, Д. Н. Кардовский, В. Е. Савинский, В. А. Серов, В. И. Суриков), а также И. Е. Репин были выдающимися мастерами акварели. В 1887 г. в Санкт-Петербурге учреждено Общество русских акварелистов (существовало до 1918; среди основателей – А. К. Беггров, Альберт Николаевич Бенуа), которое устраивало ежегодные выставки акварели (до 1918).

Александр Брюллов. Портрет Н. Н. Пушкиной. 1831–1832.Нередко выполнялись акварели и эскизы театральных декораций (П. Гонзаго, К. М. Фунтусов). В 19 в. начинается расцвет русской акварели, к ней обращаются А. А. Иванов, К. П. Брюллов, А. О. Орловский, П. Ф. Соколов, Г. Г. Гагарин. Акварелистами были «великие дилетанты» М. Ю. Лермонтов и Н. В. Гоголь. В 1863 г. в петербургской Императорской Академии художеств был создан костюмный класс, где технику акварели преподавали Л. О. Премацци и П. П. Чистяков. Ученики Чистякова (М. А. Врубель, Д. Н. Кардовский, В. Е. Савинский, В. А. Серов, В. И. Суриков), а также И. Е. Репин были выдающимися мастерами акварели. В 1887 г. в Санкт-Петербурге учреждено Общество русских акварелистов (существовало до 1918; среди основателей – А. К. Беггров, Альберт Николаевич Бенуа), которое устраивало ежегодные выставки акварели (до 1918).

В конце 19 – начале 20 вв. акварель оказалась в центре внимания художников объединения «Мир искусства» (А. П. Остроумова-Лебедева, Л. С. Бакст, К. А. Сомов, И. Я. Билибин). К акварели обращались К. С. Петров-Водкин, К. Ф. Богаевский и М. А. Волошин, многочисленные мастера авангарда (В. В. Кандинский, М. Ф. Ларионов и др.). В 1920-е гг. в технике акварели работали: художники т. н. петроградской школы В. В. Лебедев, Н. А. Тырса, К. И. Рудаков; москвичи Н. Н. Купреянов, А. М. Лаптев и Кукрыниксы; художники ОСТа (А. А. Дейнека, А. А. Лабас) и группы «13» (Т. А. Маврина, В. А. Милашевский), а также П. П. Кончаловский, Д. И. Митрохин, С. В. Герасимов, А. В. Фонвизин, В. М. Конашевич и другие мастера.

В первые десятилетия 21 в. в России акварелью занимаются С. Н. Андрияка, создавший Школу акварели в Москве, М. П. Митурич-Хлебников, А. Д. Шмаринов и др. В Санкт-Петербурге в 1997 г. возрождено Общество акварелистов (В. Г. Старов и др.), ежегодно организующее международные выставки.