БОШНЯКИ́

-

Рубрика: Этнология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

БОШНЯКИ́ (боснийцы, боснийские мусульмане; самоназвания – bošnjaci, muslimane), слав. народ в Боснии и Герцеговине. Численность 1,9 млн. чел. (2005, оценка). Живут также в обл. Санджак в Сербии (155,6 тыс. чел. – 2002, перепись) и Черногории (92 тыс. чел. – 2003, перепись), Македонии (17 тыс. чел. – 2002, перепись), Хорватии (20,8 тыс. чел. – 2001, перепись), Австрии (35 тыс. чел. – 2001, перепись), Турции (30 тыс. чел.), США (30 тыс. чел.). Общая численность св. 2,3 млн. чел. Говорят на боснийском (босанском) языке. Верующие – мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба, есть христиане и иудеи.

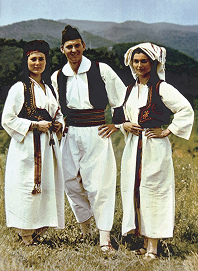

Этнич. основа Б. – славянское население Боснии и Герцеговины, принявшее ислам во время османского завоевания (1463–82) и в последующий период. В их состав влились также иноэтнич. мусульм. группы: турки, арабы, курды, выходцы с Кавказа и юж.-слав. земель. Назв. «Б.» официально принято в 1993, до этого их именовали неопределившимися мусульманами, неопределившимися югославами, Мусульманами (в смысле этнич. принадлежности в отличие от религиозной писали с прописной буквы). Традиц. культура типична для народов Юго-Вост. Европы, испытала сильное влияние народов Передней Азии: в архитектуре городов (выступающие верхние этажи домов, крытые галереи, глухие каменные ограды, ремесленные кварталы, базары-чаршии, турецкие бани) и сёл (деление на кварталы-махалы, мечеть с кладбищем в центре), планировке жилищ (деление дома на мужскую и женскую половины, закрытые дворики) и их интерьере (низкая мебель, ковры, нарядная посуда, места для омовений в спальнях), одежде (фески, широкие пояса у мужчин, шаровары-димие, жилеты-антерия; обычай закрывать лицо у женщин соблюдался в осн. в городах, но официально был отменён только в 1950), кухне (пловы, блюда из баранины, сладкие каши с сиропом, восточные сладости, кофе), семейной жизни (такие обычаи, как многожёнство, браки между родственниками, были распространены только среди знати). Сохраняются некоторые христианские обычаи (зажигание бадняка на Рождество, скотоводч. обряды на Преображение и др.). Были развиты кузнечное, оружейное, шорное, гончарное, ювелирное ремёсла, ковроткачество, золотое шитьё, плетение кружев.

Устное творчество. Среди фольклорных жанров – сказки и притчи (в т. ч. цикл о Ходже Насреддине). Песни, танцы (в т. ч. круговой танец коло), инструментальная музыка сельской традиции имеют слав. основу (систему жанров и др.). В сёлах популярны героические юнацкие песни, в отдалённых местностях встречались мастера сольного эпического пения (юж.-слав. традиция пения в сопровождении гуслы). Распространено многоголосие (локально встречается архаическое 2-голосие с секундовой основой, в сев.-зап. Боснии – «девичьи песни» со скрещивающимися голосами). В горных районах едва ли не каждое село имеет свой стиль пения, разнообразием звукоизвлечения отличается пение пастухов (в т. ч. «ойканье»); характерны аэрофоны. В гор. традиции сказалось влияние, опосредованно связанное с мусульм. культурой (музицируют гл. обр. в доме, пение исключительно одноголосное, в ходу струнные инструменты и др.). Среди инструментов: флейты (в т. ч. парные – «двойнице»), трубы, язычковые (рожок, волынка, зурна), однострунный смычковый (гусла), щипковые (тамбура, саз, шаргия), мембранофоны (в т. ч. барабан «бубань»), идиофоны.