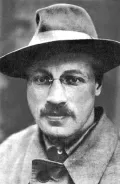

Маторин Николай Михайлович

Мато́рин Никола́й Миха́йлович [5(17).8.1898, деревня Первитино, Тверская губерния, ныне Тверская область – 11.10.1936, Ленинград, ныне Санкт-Петербург], российский этнограф. После окончания Царскосельской классической гимназии (1916) Маторин поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета, занимался египтологией у Б. А. Тураева. В 1917 г. призван на военную службу. Член РКП(б) с 1919 г. В 1920–1922 гг. – на советской и партийной работе в Гдове, с 1922 г. – в Петрограде; был личным секретарём председателя Петроградского совета Г. Е. Зиновьева. Преподавал общественно-политические дисциплины в различных вузах Ленинграда. В 1923–1926 гг. – в Ленинградском НИИ марксизма. После разгрома «объединённой оппозиции» в 1926 г. направлен для работы в органах народного образования в Псковской области (где написал неизданную «Историю Себежского края»), с 1927 г. вёл антирелигиозную работу при Татарском обкоме ВКП(б) в Казани. Собирал полевые этнографические материалы, изучал языческие пережитки в исламе народов Поволжья. В 1927 г. исключён из ВКП(б) за участие в оппозиции, в 1928 г. восстановлен. С 1928 г. преподавал на северном факультете, этнографическом отделении географического факультета, историческом отделении факультета языка и материальной культуры Ленинградского государственного университета; в 1929 г. заведующий антирелигиозным отделением факультета. Среди учеников Маторина – А. И. Клибанов, Н. А. Кисляков, Л. П. Потапов.

В 1929–1931 гг. возглавлял группу по изучению культов в Государственной академии истории материальной культуры, работал над религиозно-бытовой картой европейской части СССР. С 1931 г. профессор Ленинградского института лингвистики и истории. Занимался вопросами изучения современной деревни, историей религиозных верований, синкретизма и сектантства, фольклора. Был приверженцем стадиального учения Н. Я. Марра. Активно участвовал в дискуссии о предмете и методах этнографии как науки. С 1930 г. заместитель председателя и заведующий Европейского отдела Комиссии по изучению племенного состава народов России (затем – Института по изучению народов СССР), директор Музея антропологии и этнографии, директор Института антропологии и этнографии АН СССР (1933–1934), инициатор издания «Трудов» Института (1934). В 1931–1933 гг. ответственный редактор журнала «Советская этнография», с 1933 г. член Музейной комиссии АН СССР. В 1930–1932 гг. принимал деятельное участие в создании Музея истории религии АН СССР. Председатель Отделения этнографии Государственного географического общества, председатель Ленинградского областного отделения Союза воинствующих безбожников СССР (1932–1934).

В 1935 г. арестован и осуждён Особым совещанием НКВД СССР на 5 лет исправительно-трудовых работ «за контрреволюционную деятельность», отбывал срок в лагере под Ташкентом. В заключении написал статьи «Фольклор как исторический источник», «В Брянских лесах (этнографические материалы из села Чернино бывшей Орловской губернии)», составил Программу для сбора материалов по бытовому исламу, работал над диссертацией о религиозном синкретизме и др. В 1936 г. дело Маторина пересмотрено, он обвинён в участии в «контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации» и по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. В 1958 г. приговор в отношении Маторина отменён за отсутствием состава преступления.