Курдистанские евреи

Курдиста́нские евре́и (курдские евреи, ассирийские евреи, лахлухи; самоназвания: хозайе, худайе – евреи; таргум, аншей таргум – люди арамейского перевода Торы; в Израиле курдим – курды), этническая группа евреев. Жили в Курдистане на севере и северо-востоке Ирака, юго-востоке Турции и северо-западе Ирана: собственно курдистанские евреи – в районе городов Эрбиль и Заху; барзани – в среднем течении реки Большой Заб; лахлухи – около озера Урмия; хулаула – на западных склонах гор Загрос (Сенендедж, Сулеймания, Бокан, Керенд и др.). Ныне почти все курдистанские евреи (от 50 до 150 тыс. человек) живут в Израиле, по несколько сотен человек лахлухов проживают в Алма-Ате (Казахстан) и Тбилиси (Грузия). В Ираке остались исламизированные потомки от браков еврейских женщин с курдами. Говорили на еврейско-арамейских языках: северо-западном, барзанском, эрбильском (юго-западном), северо-восточном (урмийском) и юго-восточном (южнокурдистанском, хулаула); в Израиле сохранилось около 26 тыс. говорящих, немногочисленные носители есть в США, Иране, Турции, Грузии и Казахстане. Израильские курдистанские евреи переходят на иврит. Придерживаются сефардского варианта иудейской ортодоксии.

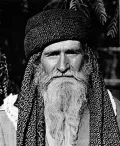

В Талмуде и в записках средневековых путешественников с 12 в. упоминаются евреи, жившие в горах Курдистана, говорившие на арамейском языке, т. е. языке Таргум Онкелос (канонический перевод Торы). Наиболее ранние известные документы, написанные курдистанскими евреями на иврите (переписка раввинов и респонсы), восходят к 16 в. До начала 18 в. еврейская письменность на арамейском языке развивалась в Нерве и Эль-Амадии в Ираке, затем – в городе Заху. Существовала постоянная эмиграция курдистанских евреев, главным образом в города Ирака и в Палестину. В начале 20 в. основали свою махаллу в Иерусалиме. С конца 19 в. лахлухи из Иранского Курдистана проникали в Карскую область и Эриванскую губернию Российской империи, с начала 20 в. – в Тифлис (ныне Тбилиси); приток переселенцев в Закавказье усилился с 1-й мировой войной. В 1951 г. закавказские курдистанские евреи выселены в Казахстан. После арабо-израильской войны 1948–1949 гг. положение ближневосточных курдистанских евреев обострилось, и в 1951 г. почти все они эмигрировали в Израиль. Курдистанские евреи за чтением Книги Эстер во время праздника Пурим.

Курдистанские евреи за чтением Книги Эстер во время праздника Пурим.

В городах и сельских поселениях жили в еврейских кварталах (махалла хузаи). В отличие от большинства еврейских общин, занимались в сёлах земледелием и отгонным скотоводством. Основным занятием в городах были ремёсла: ткачество и крашение тканей, изготовление кирпичей, извоз (на мулах и ишаках, на плотах), а также коробейничество (чем объясняется, возможно, этноним «лахлухи», от арамейского «туда-сюда»), посредническая торговля (в том числе европейскими тканями). Традиционная материальная культура близка к курдской и ассирийской. В отличие от других еврейских групп, в кухне преобладали мясная пища и кисломолочные продукты. Растительная пища была непрестижной. Рыбу ели только по праздникам, особенно на Песах и Пурим. Существовал фольклор на арамейском языке, преобладали типичные для еврейского и ближневосточного фольклора сказочные сюжеты, как правило связанные с героями Торы и Талмуда. Распространены предания о происхождении курдистанских евреев от «десяти потерянных колен Израилевых»; почитание могил, приписывавшихся библейским и талмудическими персонажам.

Большинство израильских курдистанских евреев занимаются мелкой торговлей и малоквалифицированным физическим трудом. В Иерусалиме существуют общинный центр курдистанских евреев, синагога, «курдские» кафе и рестораны. На основе музыкального фольклора возникли музыкальные ансамбли. Сохраняются традиционные детские и молодёжные праздничные гулянья (сахаран, сехране). Курдистанские евреи активно участвуют в общественной и политической жизни Израиля.