Неокейнсианство

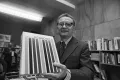

Неокейнсиа́нство, одно из самых влиятельных течений в экономической мысли 20 в.  Джон Ричард Хикс. 1953.

Фото: Уолтер Стоунмен. Национальная портретная галерея, Лондон.Большинство лауреатов Нобелевской премии по экономике в первые 20 лет её присуждения были приверженцами неокейнсианства. Охватывало широкий круг последователей макроэкономической теории Дж. М. Кейнса в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, Японии, странах Западной Европы, где оно стало теоретической основой национальных моделей смешанной экономики и «государства благосостояния». Во Франции идеи неокейнсианства применялись в рамках политики экономического дирижизма.

Джон Ричард Хикс. 1953.

Фото: Уолтер Стоунмен. Национальная портретная галерея, Лондон.Большинство лауреатов Нобелевской премии по экономике в первые 20 лет её присуждения были приверженцами неокейнсианства. Охватывало широкий круг последователей макроэкономической теории Дж. М. Кейнса в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, Японии, странах Западной Европы, где оно стало теоретической основой национальных моделей смешанной экономики и «государства благосостояния». Во Франции идеи неокейнсианства применялись в рамках политики экономического дирижизма.

Макроэкономический анализ совокупных (агрегатных) величин открыл широкие перспективы для построения моделей, в которых показатели функционирования национального хозяйства могут быть выражены в форме ключевых переменных и взаимосвязей, приемлемых для статистической проверки и видоизменения посредством целенаправленной политики с помощью математических расчётов.

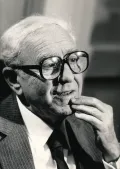

Алвин Хансен. 1945.Основополагающие модели неокейнсианства были разработаны Дж. Р. Хиксом и А. Хансеном (модель равновесия при неполной занятости), П. Сэмюэлсоном (интерпретация кривой Филлипса); существенный вклад в формализацию неокейнсианства внесли также Ф. Модильяни, Дж. Мид, Л. Р. Клейн, Р. Стоун, Дж. Тобин, Д. Патинкин (1922–1995), А. М. Оукен и др.

Алвин Хансен. 1945.Основополагающие модели неокейнсианства были разработаны Дж. Р. Хиксом и А. Хансеном (модель равновесия при неполной занятости), П. Сэмюэлсоном (интерпретация кривой Филлипса); существенный вклад в формализацию неокейнсианства внесли также Ф. Модильяни, Дж. Мид, Л. Р. Клейн, Р. Стоун, Дж. Тобин, Д. Патинкин (1922–1995), А. М. Оукен и др.

Сложившись первоначально как теория выхода из депрессивной экономики, неокейнсианство послужило обоснованием комплекса правительственных мер по обеспечению полной занятости и антициклическому регулированию – государственных инвестиций, стабилизационной фискальной и монетарной политики.  Пол Сэмюэлсон со своим учебником по экономике. Массачусетский технологический институт. 26 февраля 1970.Но уже со 2-й половины 1940-х гг. неокейнсианство обратилось к моделированию экономической динамики [Р. Харрод, Е. Домар; в 1950-е гг. – Р. Солоу, Т. Сван (1918–1989) и др.], обоснованию государственной инвестиционной активности для ускорения роста экономики и социальных трансфертов для более равномерного распределения доходов.

Пол Сэмюэлсон со своим учебником по экономике. Массачусетский технологический институт. 26 февраля 1970.Но уже со 2-й половины 1940-х гг. неокейнсианство обратилось к моделированию экономической динамики [Р. Харрод, Е. Домар; в 1950-е гг. – Р. Солоу, Т. Сван (1918–1989) и др.], обоснованию государственной инвестиционной активности для ускорения роста экономики и социальных трансфертов для более равномерного распределения доходов.

«Кейнсианские десятилетия» (1950–1960-е гг.) стали одними из наиболее успешных в истории рыночных экономик. Наиболее высоких темпов экономического роста достигла Япония, где сторонник неокейнсианства Симомура Осаму (1910–1989) в качестве экономического советника премьер-министра Икэды Хаято разработал успешно осуществлённый в 1960-е гг. «План удвоения национального дохода» за 10 лет. Неокейнсианство было использовано также в теориях модернизации отсталых стран [модели Х. Зингера (1910–2006), Р. Нурксе (1907–1959), А. Хиршмана (1915–2012)].

Франко Модильяни.Несмотря на успех, неокейнсианство подвергалось критике и «слева», со стороны посткейнсианства [Дж. Робинсон, Н. Калдор, П. Сраффа, Л. Пазинетти (1930–2023)], и «справа», со стороны неоавстрийской школы, ордолиберализма и монетаризма. Во 2-й половине 1960-х гг. американские экономисты Р. Клауэр (1926–2011) и А. Лейонхувуд противопоставили неокейнсианству «истинную теорию Кейнса», в которой неопределённость и ожидания, а также монетарный аспект играют значительно бо́льшую роль, чем в стандартных макроэкономических моделях неокейнсианства.

Франко Модильяни.Несмотря на успех, неокейнсианство подвергалось критике и «слева», со стороны посткейнсианства [Дж. Робинсон, Н. Калдор, П. Сраффа, Л. Пазинетти (1930–2023)], и «справа», со стороны неоавстрийской школы, ордолиберализма и монетаризма. Во 2-й половине 1960-х гг. американские экономисты Р. Клауэр (1926–2011) и А. Лейонхувуд противопоставили неокейнсианству «истинную теорию Кейнса», в которой неопределённость и ожидания, а также монетарный аспект играют значительно бо́льшую роль, чем в стандартных макроэкономических моделях неокейнсианства.

Распад Бреттон-Вудской валютной системы и «нефтяные шоки» 1970-х гг. вызвали стагфляцию, подорвавшую позиции неокейнсианства в макроэкономической политике и теории. В ответ на наступление монетаризма и «новой классической макроэкономики» Р. Э. Лукаса в 1970–1990-е гг. на смену неокейнсианству пришли монетарное посткейнсианство [С. Вейнтрауб, П. Дэвидсон (род. 1930), Х. Ф. Мински] и «новое кейнсианство» [Г. Мэнкью, Д. Ромер (род. 1958), О. Бланшар, Киётаки Нобухиро (род. 1955), Ж. Гали, С. Фишер (род. 1943) и др.]. «Новое кейнсианство» пересмотрело роль монетарной политики и механическое разделение микроэкономики и макроэкономики в неокейнсианстве. В начале 21 в. в качестве главных фигур «нового кейнсианства» выдвинулись Дж. Стиглиц и П. Кругман.