Василий Михайлович

Васи́лий Миха́йлович (около 1316–1317 – 24.7.1368, Кашин), князь кашинский (1318–1368), великий князь тверской (1349–1365, 1367). Из тверских Рюриковичей. Сын Михаила Ярославича. Младший брат Дмитрия Михайловича, Александра Михайловича и Константина Михайловича.

Биография до 1346 г.

Впервые упоминается в источниках в 1318 г. По завещанию отца, переданного сыновьям перед отъездом в Орду в том же году, по всей видимости, получил Кашин. После Тверского восстания 1327 г. вместе с матерью, княгиней Анной Дмитриевной, и братом Константином бежал в Ладогу. Спустя год они вернулись в Тверское княжество. 26 марта 1329 г. присутствовал на посажении великого князя владимирского Ивана I Даниловича Калиты на княжение в Новгороде, затем участвовал в походе великого князя владимирского к Пскову против своего старшего брата – князя Александра Михайловича.

Борьба с племянниками за тверской великокняжеский стол

Противостояние с холмским князем Всеволодом Александровичем

После смерти в 1346 г. великого князя тверского Константина Михайловича вступил в борьбу за тверское княжение с племянником, холмским князем Всеволодом Александровичем. В отсутствие находившегося в Орде племянника послал своих кашинских данщиков собрать дань во владениях Всеволода Александровича. С этой данью он отправился в Орду, по дороге был перехвачен и ограблен Всеволодом Александровичем, поддержки хана не получил.

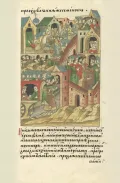

В 1349 г. при участии епископа Тверского Феодора II Всеволод Александрович уступил великое княжение дяде. В 1352 г. Василий Михайлович получил в Орде ярлык на Тверское княжество.  Епископ Тверской Феодор II замиряет великого князя тверского Всеволода Александровича и его дядю, кашинского князя Василия Михайловича. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург. ОР БАН. 31. 7. 30-1. Л. 444. Иллюстрация из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Кн. 8. 1343–1372 гг. Москва : ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 75.На протяжении 1350-х гг. конфликтовал со Всеволодом Александровичем: в 1352 г. пытался компенсировать ущерб за ограбление 1346 г., тяжёлыми поборами разорял владения племянника. В 1357 г. переговоры во Владимире между враждующими сторонами при участии митрополита Алексия и епископа Тверского Феодора II не привели к миру. В 1357 г. Василий Михайлович ездил в Орду к новому хану Бердибеку. В 1358 г. отправил к хану киличеев (посланцев) Григорчюка и Корея с жалобой на племянника, после чего Бердибек без суда выдал великому князю тверскому находившегося в Орде Всеволода Александровича. Воспользовавшись этим, люди великого князя тверского взимали огромную дань с жителей Холмского княжества, за счёт которой Василий Михайлович пытался покрыть издержки, понесённые в Орде.

Епископ Тверской Феодор II замиряет великого князя тверского Всеволода Александровича и его дядю, кашинского князя Василия Михайловича. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург. ОР БАН. 31. 7. 30-1. Л. 444. Иллюстрация из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Кн. 8. 1343–1372 гг. Москва : ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 75.На протяжении 1350-х гг. конфликтовал со Всеволодом Александровичем: в 1352 г. пытался компенсировать ущерб за ограбление 1346 г., тяжёлыми поборами разорял владения племянника. В 1357 г. переговоры во Владимире между враждующими сторонами при участии митрополита Алексия и епископа Тверского Феодора II не привели к миру. В 1357 г. Василий Михайлович ездил в Орду к новому хану Бердибеку. В 1358 г. отправил к хану киличеев (посланцев) Григорчюка и Корея с жалобой на племянника, после чего Бердибек без суда выдал великому князю тверскому находившегося в Орде Всеволода Александровича. Воспользовавшись этим, люди великого князя тверского взимали огромную дань с жителей Холмского княжества, за счёт которой Василий Михайлович пытался покрыть издержки, понесённые в Орде.

В 1360 г., после возвращения Всеволода Александровича (уехавшего в 1359 в Великое княжество Литовское к мужу своей сестры Ольгерду) с литовской помощью, состоялось примирение Василия Михайловича с племянником. В 1362–1363 гг. между Василием Михайловичем и племянниками (Всеволодом, Михаилом, Владимиром и Андреем Александровичами), по всей вероятности, был заключён договор, по которому великий князь тверской «отъступился» трети отчины племянников и между ними состоялось разделение «волостьми». Тогда же тверские Рюриковичи во главе с Василием Михайловичем сообща выдали жалованную грамоту тверскому Отрочу в честь Успения Пресвятой Богородицы мужскому монастырю, утвердившую широкие финансово-экономические полномочия его архимандрита.

Конфликт с микулинским князем Михаилом Александровичем

Уже в 1363 г. у Василия Михайловича возникло противостояние с племянником, микулинским князем Михаилом Александровичем, к которому постепенно перешло политическое лидерство среди братьев. Великий князь тверской собрал войско для похода против племянника, но вскоре распустил его. Судя по данным Рогожского летописца, в 1365 г. утратил тверское княжение, которое перешло к Михаилу Александровичу.

Конфликт Василия Михайловича с племянником усилился после того, как стало известно, что умерший в ноябре – декабре 1365 г. во время эпидемии чумы в Тверском княжестве клинский князь Семён Константинович, владевший половиной Клинского княжества, завещал свои владения двоюродному брату, великому князю тверскому, в обход единокровного брата князя Еремея Константиновича и дяди, кашинского князя. В 1367 г., поддерживая претензии Василия Михайловича и клинского князя Еремея Константиновича, великий князь владимирский Дмитрий Иванович начал военные действия против Михаила Александровича, вынудив того уехать в Великое княжество Литовское. Однако новое княжение Василия Михайловича в Твери было непродолжительным. Уже в октябре того же года, опираясь на литовскую помощь, Михаил Александрович восстановил свою власть в Твери, а затем двинулся на Кашин. Василий Михайлович выслал навстречу племяннику послов, своих послов к Михаилу Александровичу направил и епископ Тверской Василий, при посредничестве которого между дядей и племянником был заключён мир.

Был женат (с 1330) на брянской княжне Елене Ивановне (около 1315 – не ранее 1373).