Борис Александрович

Бори́с Алекса́ндрович (первая четверть 15 в. – 10.2.1461, Тверь), великий князь тверской (1425–1461). Из тверских Рюриковичей. Внук Ивана Михайловича. Отец Марии Борисовны (от 1-го брака) и Михаила Борисовича (от 2-го брака). Родился в семье княжича (в 1425 недолгое время великого князя тверского) Александра Ивановича и неизвестной по имени дочери правителя Моложского княжества князя Фёдора Михайловича (ум. 1408).

Начало правления

Стал великим князем тверским после смерти во время эпидемии чумы старшего брата – Юрия Александровича (26 ноября 1425), а ранее в том же году отца и деда. Правление Бориса Александровича стало временем расцвета Тверского княжества, которое в основном осталось в стороне от военных и политических конфликтов.

Вскоре после вступления на престол наделил брата Ивана (вероятно, малолетнего) уделом с центром в г. Зубцов. В 1426 г., стремясь восстановить контроль над Кашинским княжеством, арестовал кашинского князя Василия Михайловича, утвердившегося на княжении в период кратковременного правления в Твери Александра Ивановича согласно завещанию Ивана Михайловича (не позднее 1452 княжеский стол в Кашине был упразднён, о чём свидетельствует упоминание в городе в этом году великокняжеских бояр-наместников, содержащееся в Тверской летописи и «Слове похвальном Борису Александровичу» инока Фомы). Завершая процесс централизации власти, великий князь, по словам инока Фомы, обеспечил людям «безс печали житие» (Инока Фомы «Слово похвальное». 1999. С. 72).

Взаимоотношения с Великим княжеством Литовским

Поддерживал тесные контакты с Великим княжеством Литовским: в 1427 г. заключил союз с великим князем литовским Витовтом, обязавшись участвовать в его военных кампаниях и получив взамен гарантию поддержки. Характерно «самодержавное» заявление Бориса Александровича в этом договоре: «Яз, князь велики Борисъ Александрович, волен, кого жалую, кого казню» [Духовные и договорные грамоты (ДДГ). 1950. № 23. С. 62]. Во исполнение договорённости тверская рать под предводительством воеводы Захария Ивановича ходила вместе с Витовтом на Новгород. В 1430 г. ездил на планировавшуюся коронацию Витовта наряду с другими приглашёнными русскими и европейскими правителями. После смерти Витовта (1430) сменивший его на княжении Свидригайло женился в 1431 г. на двоюродной сестре Бориса Александровича, дочери старицкого князя Ивана Ивановича. Тверские силы оказывали военную помощь Свидригайло, но затем (видимо, после его поражения в Вилькомирской битве 1 сентября 1435) Борис Александрович поддержал его противника Сигизмунда, ставшего великим князем литовским. Из текста докончания (соглашения) Бориса Александровича с великим князем московским Василием II Васильевичем (не ранее 1437) следует, что между великим князем тверским и Сигизмундом был заключён некий договор («целование»), из которого, согласно докончанию с великим князем московским, Борис Александрович обязался выйти (ДДГ. 1950. № 37. С. 106). В дальнейшем Борис Александрович заключил договор о мире и взаимной военной поддержке с великим князем литовским и королём польским Казимиром IV Ягеллончиком (1449) (ДДГ. 1950. № 54. С. 163–164).

Взаимоотношения с Московским великим княжеством

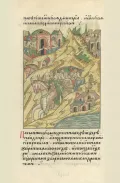

В условиях Московской усобицы 1425–1453 гг. Борис Александрович поддерживал союзные отношения с великим князем московским Василием II Васильевичем, который сам искал этого союза. Впервые Василий Васильевич спасался в Твери в 1433 г., после поражения от дяди, князя Юрия Дмитриевича. Докончание великого князя тверского и великого князя московского (не ранее 1437) было равноправным и предполагало совместные действия при угрозе со стороны «татар, ляхов, литвы и немцев» (ДДГ. 1950. № 37. С. 106). После поражения московских войск в Суздальском сражении 1445 г. и пожара в Московском Кремле в Тверь пыталась бежать великая княгиня Софья Витовтовна, но была перехвачена у Дубны отрядами Дмитрия Юрьевича Шемяки и возвращена в Москву. В 1446 г. по приглашению Бориса Александровича в Твери оказался уже сам ослеплённый и свергнутый с великокняжеского стола Василий Тёмный, которого поддержал великий князь тверской.  Великий князь тверской Борис Александрович принимает у себя изгнанного из Москвы Василия Васильевича Тёмного. 1446. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. ОР РНБ. F.IV.225. Л. 690об. Изображение из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 14. 1444–1459 гг. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 144.В Твери состоялось обручение их детей – Ивана Васильевича (будущего Ивана III Васильевича) и малолетней Марии Борисовны, сюда же съезжались верные Василию Тёмному князья и бояре. Когда Дмитрий Шемяка занял Волок (Ламский), именно Борис Александрович объявил ему ультиматум, потребовав, чтобы Дмитрий покинул город в недельный срок. За оказанную помощь вновь ставший великим князем московским Василий II Васильевич Тёмный передал Борису Александровичу Ржеву. Тверские войска с боем заняли город, однако уже 28 января 1448 г. его захватили литовцы. В 1449 г., по заключённому великим князем московским и великим князем литовским соглашению, Ржева была возвращена тверичам, но уже в 1450 г. вернулась под контроль великих князей московских.

Великий князь тверской Борис Александрович принимает у себя изгнанного из Москвы Василия Васильевича Тёмного. 1446. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. ОР РНБ. F.IV.225. Л. 690об. Изображение из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 14. 1444–1459 гг. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 144.В Твери состоялось обручение их детей – Ивана Васильевича (будущего Ивана III Васильевича) и малолетней Марии Борисовны, сюда же съезжались верные Василию Тёмному князья и бояре. Когда Дмитрий Шемяка занял Волок (Ламский), именно Борис Александрович объявил ему ультиматум, потребовав, чтобы Дмитрий покинул город в недельный срок. За оказанную помощь вновь ставший великим князем московским Василий II Васильевич Тёмный передал Борису Александровичу Ржеву. Тверские войска с боем заняли город, однако уже 28 января 1448 г. его захватили литовцы. В 1449 г., по заключённому великим князем московским и великим князем литовским соглашению, Ржева была возвращена тверичам, но уже в 1450 г. вернулась под контроль великих князей московских.

Союзные отношения Бориса Александровича с Василием II Васильевичем Тёмным были подтверждены новой договорной грамотой (1454–1456) (ДДГ. 1950. № 59. С. 186–192), в которой, как и в предыдущем докончании, было подчёркнуто равенство сторон: оба князя называли друг друга «братьями», титуловались великими князьями, обязались действовать заодно при внешних угрозах; подтверждалась приверженность нормам, установленным при их предках и т. д. Из договора были исключены конкретные статьи об отношениях с литовскими правителями, при этом добавились актуальные в связи с окончанием Московской усобицы пункты, согласно которым Борис Александрович обязался не принимать у себя «отступников» великого князя московского – бывшего можайского князя Ивана Андреевича, Ивана Дмитриевича Шемячича «или которои ти иныи брат згрубит» (ДДГ. 1950. № 59. С. 187).

Тверские войска неоднократно нападали на владения Новгородской республики. В 1440 г. тверичи [«сила тверскаа, а воевода был Александръ Романович да Карпъ Федорович»: Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 15. 1863. Стб. 491] участвовали в походе Василия II Васильевича на Новгород, который не привёл к военному столкновению, т. к. новгородцы выплатили великому князю 8 тыс. руб. В 1444–1445 гг. тверичи взяли и разграбили Торжок, Бежецкий Верх, Заборовские земли Новгородской республики. В 1446 г. новгородцы предлагали Борису Александровичу заключить договор (сохранился новгородский проект), где делалась попытка вернуться к старым рубежам и нормам, однако великий князь тверской вновь поддержал Василия II Васильевича, с которым у Новгорода были конфликтные отношения, и договор заключён не был.

Борис Александрович – единственный из русских князей – отправил посольство на Ферраро-Флорентийский собор. В напутствии посольству великий князь отмечал: «прилѣжно смотрити, и аще ли что от Седмаго собора приимутъ или приложат, того слышати и не хотим» (Инока Фомы «Слово похвальное». 1999. С. 74). В отношении митрополита Киевского и всея Руси Исидора вёл себя сдержанно дипломатично: в 1437 г. встретил его с почестями по дороге на собор; в 1441 г., после бегства митрополита из-под стражи в Тверь, «подержавъ его у себе, да отпустилъ» (ПСРЛ. Т. 15. Стб. 491).

Внутренняя политика

В правление Бориса Александровича велась чеканка разнообразных монет («пул Кашинский», «денга Городенская» и др.). Тверское княжество поддерживало активные торговые связи с европейскими странами, о чём свидетельствуют археологические находки изделий из янтаря, ножей, самшитовых гребней, оправ для зеркал и др. Развивались отношения и с восточными странами, известно о приезде в Тверь посольства с дарами от сына Тимура – Шахруха. В условиях Московской усобицы в Тверское княжество устремились многие жители Московского великого княжества, в том числе и богатые купцы.

Наряду с масштабным церковным строительством, Борис Александрович уделял особое внимание градостроительству: обновил и восстановил запустевший Кашин, города в пределах бывшего Клинского княжества; в 1430 г. в Твери был построен мост через Тьмаку; в кратчайшие сроки восстановлен Тверской кремль после сильнейшего пожара 1449 г. (в Тверской летописи говорится, что организаторами поджога были «Ростопчины дѣти, Иванко да Степуря»: ПСРЛ. Т. 15. Стб. 494). При попечении Бориса Александровича был основан Оршин в честь Вознесения Господня монастырь.

Под влиянием поездки на несостоявшуюся коронацию Витовта и рассказов членов тверского посольства на Ферраро-Флорентийский собор уделял особое внимание своим дворцовым резиденциям, внешнему антуражу двора и придворным церемониям.

На великокняжеском дворе в Твери по приказу Бориса Александровича возведены белокаменный храм во имя благоверных князей Бориса и Глеба (1438), новый домовый храм во имя архангела Михаила (1452–1455). В 1447 г. создал новую резиденцию – «градъ Любълинъ» (Любовин) – в крепости на острове при впадении реки Тьмаки в Волгу, на месте монастыря во имя великомученика Феодора Тирона.

Известно, что Борис Александрович увенчался неким «царским венцом», а приближённые его должны были в княжеских палатах «въ красныхъ блистаниихъ... ходити» (Инока Фомы «Слово похвальное». 1999. С. 82). В Охранной грамоте папы Римского Евгения IV, данной тверскому посольству, упоминается некая «рухлядь», которую Фома с «товарищи» везли из Итальянских государств (Охранная грамота. 2002. С. 44; возможно, среди этой «рухляди» были и «красные ризы» для князя, и «красные блистания» для придворных). Важной частью нового церемониала, по всей видимости, были и пиры в резиденциях Бориса Александровича.

Инок Фома  Наконечник рогатины тверского князя Бориса Александровича. Середина 15 в.восхвалял Бориса Александровича как покровителя наук и искусств: «всяко художьство и хитрость управляетъ», «чресъ предѣлы и книгами гораздъ и х комуже хощетъ, к тому бесѣдуетъ, и никтоже отвѣщати ему можетъ, но всѣми владѣетъ» (Инока Фомы «Слово похвальное». 1999. С. 92) Эта лестная характеристика подтверждается, например, уровнем мастерства резчиков знаменитого наконечника рогатины великого князя тверского (изделие во многом предвосхитило достижения русского искусства 16 в.; в стиле и типологии ряда сюжетов отмечаются западноевропейские параллели).

Наконечник рогатины тверского князя Бориса Александровича. Середина 15 в.восхвалял Бориса Александровича как покровителя наук и искусств: «всяко художьство и хитрость управляетъ», «чресъ предѣлы и книгами гораздъ и х комуже хощетъ, к тому бесѣдуетъ, и никтоже отвѣщати ему можетъ, но всѣми владѣетъ» (Инока Фомы «Слово похвальное». 1999. С. 92) Эта лестная характеристика подтверждается, например, уровнем мастерства резчиков знаменитого наконечника рогатины великого князя тверского (изделие во многом предвосхитило достижения русского искусства 16 в.; в стиле и типологии ряда сюжетов отмечаются западноевропейские параллели).

В правление Бориса Александровича в Твери велась систематическая летописная работа, о чём свидетельствует тверской материал за время его правления, сохранившийся в Тверской летописи и других летописных памятниках.

Был дважды женат: первым браком на княжне Анастасии Андреевне (ум. 12.2.1451), дочери можайского и белозерского князя Андрея Дмитриевича; вторым браком (с 1453) на Анастасии Александровне (около 1435 – после 1485), дочери суздальского князя Александра Васильевича Глазатого Шуйского.